Владимир Корнилов; Собрание сочинений в двух томах; Том второй: Проза.

Москва; Издательский дом "Хроникер"; 2004.

OCR и вычитка: Александр Белоусенко; декабрь 2008.

-----------------------------------------------------

Проза Владимира Корнилова так же значима, как и его стихи. Повести «Без рук, без ног», «Девочки и дамочки», «Псих ненормальный» — это обнаженная правда о войне и послевоенной действительности, о трудном созревании души человека.

В «Приложениях» помещены автобиографические заметки Корнилова и статьи о его жизни и творчестве.

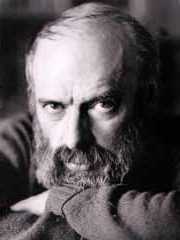

Владимир Корнилов

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

Повесть

1. КИРКИ, ЛОМА И ДВА МЕТРА

Шанцевый инструмент привезли перед самым рассветом. Три грузовика, шурша по шлаку, вползли на станционный двор, и худой военный со шпалой в петлице, устало поеживаясь, вылез на подножку первой полуторки.

— Скидовай! — махнул он красноармейцам, сгорбившимся в кузовах машин. — Отыми борта!

И тут из бараков посыпались женщины.

— Айда, девчонки! — орали на бегу. — Ломы! Ломы одни останутся.

— Давай, куры! Лопат не хватит!

— Кончай ночевать! Кирки и тяжелые!

Полуторки враз облепили, как автолавки с мануфактурой.

«Вот те на!» — подумал военный. За ночь он продрог, и простреленное тело не удерживало тепла от выпитого второпях портвейна. Эту ночь он не прилег, а ездить ему — конца не видно.

— Женщины! — пробовал он перекричать толпу. — Женщины, подвиньтесь струмент скинуть!

Но голос пропадал в реве, в гоготе, в этом «айда», «валяй», «о-гой» кричавших женщин, для которых он никакое ни начальство, ни полначальства, — и военный, давясь от стыда и ярости, полез на крышу кабины.

— А ну — цыц! Соблюдай сознательность! Раз-зой-дись! — гаркнул оттуда, но станционный двор гудел, как лет тридцать назад во время забастовки. И женщины все сыпались из бараков, гулко, как картошка из бункера.

Это была железнодорожная окраина Москвы, однажды и навеки окрещенная «пересылкой». Круглый год она отправляла завербованных по найму и набранных другим путем на разные, все больше северные и сибирские стройки. Осенью отсюда уходила на действительную стриженая ребятня. А с этого лета пересылка уже трудилась для фронта. Сейчас, октябрьским знобким предрассветом, ее забили, лежа вповал, мобилизованные на окопы.

— Лопаты... Лопаты привезли! — разнеслось по бараку, где спала Ганя.

Тотчас захлопали двери. По доскам пола застучали башмаки, зашлепали ботики и галоши. Из щелястых окон потянуло нешуточным ветром, и Ганя проснулась.

— Да ну их, поспим лучше, — ворчали иные женщины, переваливаясь на другой бок и натягивая на голову кто мешок, кто полушалок. Тоже добро — лопаты!

— Лежи, тетка, — промычала гладкая деваха, о которую Ганя грелась ночью. — Холодно... — И, зевнув, уснула снова. Ее подружка, рыжая лядащая евреечка, что грела Ганю с другого боку, вовсе не просыпалась.

«Сознательные!» — сердито подумала Ганя. С недосыпу она была зла на весь свет, а особо на этих двух, гладкую и еврейку, которые ее вчера «сманули».

— Сглазили. У, проклятые! — скулила она, копошась на грязном холодном полу.

Вчера днем, когда Ганя обозвала хозяйку «ксплотаторшей» и швырнула ей в лошадиный мордоворот хлебные талоны, эти двое ее и подцепили. Ганя, зареванная, выбежала в колодец двора, а там была уже куча-мала баб с рюкзаками, кошелками, ведрами, и эти две из квартиры напротив — тоже.

— Не плачь, тетка, — сказала вчера гладкая Санька, подходя к Гане и вроде жалея ее.

— С нами пойдемте, — улыбнулась рыжая. («У, ведьма!» — нарочно толкнула ее сейчас Ганя. Еврейка спала, как пьяная.)

— У нас весело, — неуверенно сказала вчера эта самая «ведьма», и раскисшая от слез Ганя стала в их кучу, а потом одна баба (какая-то старшая — собой чистый грузчик!) гаркнула:

— Смирна! Равняйсь! Ша-гом... — и повела их на Ногина, а оттуда вверх, и сама же первая заорала:

А ну-ка, девушки,

А ну, красавицы...

И Ганя пошла между толстухой и лядащенькой, и, размазывая по тощему немытому лицу слезы, подтянула:

Пускай поет про нас страна,

И звонкой песнею пускай прославятся...

Потом, когда дошли до Ильинских, гора кончилась, идти стало ловчее, и запели другую, развеселую, из кино, какое бесплатно крутили на май в агитпункте:

Нам нет преград

Ни в море, ни на суше,

Нам не страшны

Ни льды, ни облака...

И Ганя маршировала довольная, пела со всеми и в мыслях еще успевала унижать хозяйку: «Ты, ксплотаторша, драпаешь, а я иду и пою. Я пролетарка, а ты, сивая кобыла, сдохнешь по дороге. А ну, а ну, достань воробышка! — Хозяйка была высокого роста. — Хрен тебе, а не воробышка. Кончишься в вагоне. Ворону жрать будешь», — улыбалась Ганя, и ее мягко подталкивали с обеих сторон евреечка и гладкая.

— Молодец, тетя! Видишь, как здорово...

Так вчера прошли через центр сюда на пересылку. Тут Ганю записали вместе со всеми в толстую школьную тетрадь, и все было в полном ажуре: повели в столовку, дали горячего ужину по армейской норме — кашу с мясом и чай в кружке с двумя камушками рафинада («граммов сорок», — прикидывали бабы). Кружки и миски выдавали через окна в перегородке, туда же сдавали грязные, и Ганя, может, впервые за жизнь, поев, посуды за собой не мыла и, гордая, легла посреди барака между двух новых товарок. От толстой было тепло, а рыжая прижималась доверчиво, ну прямо кошка! — и Ганя засыпала счастливая.

«Ехай, ахай... — грозилась она хозяйке. — Колбасой катись, жендарма! У, верста — сивая красота!» — и с удовольствием вспоминала, как хозяйка выдирала из своей русой косы седые нитки волос. И сон пришел к Гане хороший, с кавказскими горами, какие видела в двадцать втором году в Ессентуках. Снилось, что едет она со своим чернявым хахалем Серегой, Сергей Еремычем, на линейке, а у лошади в гриве бумажные ленты, будто взаправду свадьба. А потом они задаром пьют лекарскую воду гранеными стаканами. Сергей Еремыч лениво и великодушно лапает Ганю и плюется на ее сестру, полудурку Кланьку, лярву-разлучницу, которую Ганя по дурости и доброте взяла с собой. От больших рук Сергей Еремыча Гане тепло, только ноги немного мерзнут и в животе малость нехорошо, наверно, от дармовой воды.

И вот теперь ночная побудка, как приблудная собачонка, разом слизнула сладкий навар сна. Ганя больно потянула шею, дернулась и очнулась в мерзлом бараке на пыльном полу, который больно стучал в ухо.

— Беги, тетка! — крикнул ей малец. (Среди женщин случайно затесался этот недомерок, не то доброволец, не то допризывник.) — Одни ломы останутся.

Ганя отряхнулась, как вспугнутая курица, и, подхватив кошелку, поспешила к дверям. Хотя ей было под пятьдесят, ступала она вприпрыжку, точно тощая клуша или плакса девчонка, которая до смерти боится мальчишек и водится с одними малявками. Со спины Ганя была еще молодой, но лицо у нее сморщилось и одлинноносело. «Курица!» — не сговариваясь, обзывали ее во всех домах, где перебывала приходящей прислугой.

«А вдруг — лом!.. Руки отвертит. Кирка половчей...» — чуть не плача, решала она на ходу.

На дворе было светлее, чем в бараке. Горело больше синего электричества, и от маневровых паровозов летели искры и пламя. Красноармейцы, стоя в кузовах, нерасторопно раздавали инструмент. Лопаты были жирно смазаны какой-то липкой гадостью. «Солидол», — ругались в толпе.

— Не толкотись, не толкотись! — кричал на женщин худой военный. Он торчал по-прежнему на крыше кабины, и когда замолкал и не размахивал руками, то в шинели и фуражке при полутьме низкого неба напоминал статую. Но тут же снова драл глотку и рубил воздух рукавами шинели. В нем не было никакой державности, как внизу не было порядка.

«Разберут...» — слезно подумала Ганя и кинулась в толчею, гребя локтями, как в трамвае, когда просыпала остановку.

— Хучь кирку! — голосила она. — Лом рук не оставит!

Но те, кто вылез этой ночью из бараков, тоже были не ангелицы. Раза два Гане съездили по шее, разок сунули в ребро, и, прорычав:

— У, жилы! — она незаметно для себя перепорхнула от врагов порядка к вернейшим его слугам. Этих, как в любой очереди, было куда больше. Впрочем, с основания человечества слабые всегда в большем числе.

— Куда прешь? — через минуту орала Ганя на бойкую деваху в ватной фуфайке.

— Чего людям ноги давишь? — кричала на другую.

— А ну, паника, охолонь! — вразумляла еще кого-то.

— Вот все мы так... — вздыхала тут же для общего сведения. — Все возимся, все носимся. А чего?.. Все там будем.

— Будем-Будем, — смеялись вокруг. — Только рот, тетка, заткни.

— Лови, хохлатка, — заметил ее с машины боец и протянул лопату. Ганя, неловко подпрыгнув, ухватилась за склизкую холодную железяку, готовая к чужой зависти, а может, и к мордобою. Но никто ее не тронул. Вокруг машин как-то сразу поредело. Оказалось, лопат хватило на всех доброволок. Даже остались лишние, и их вместе с остальным инструментом сбросили в углу двора. Худой военный сел в кабину, и полуторки, развернувшись, выползли за ворота.

Светало медленно. Время было самое неловкое — ни спать, ни про жизнь переговариваться. Гане опять стало тоскливо. И еще от вчерашней каши жгло в животе.

— Снова печенка, — покорно вздохнула она, стоя посреди опустевшего двора и упирая черный ботик в штык лопаты.

— Ты чего... картофлю копать? — спросила, проходя мимо, какая-то женщина.

«Могилу», — хотела ответить Ганя, но окопница ушла в барак.

«Чего забыла? На дармовщину схотела, а?» — подумала Ганя с ехидцей, словно говорила не с собой, а с невидимой дурой-подругой, самой распоследней горемычкой. — Дьётка!.. Бесплатное, оно завсегда втридорога. Тьфу! На машинном готовят! Людей не жалеют, — скривилась она, отвечая боли в желудке. — Армейское!»

И вспомнились ей племяши-близнята, ее любимцы, которых летом застригли в армию. Парни были росляки-красавцы, в залетку-зятя Сергей Еремыча. Наворачивали за обе щеки — и второе, и первое. Особо уважали холодное мясо из супа. Ганя им в бидоне от хозяйки возила, они его жевали ночью после гулянок. Хозяйка супу не признавала. Может, этой, как ее, подагры боялась. И хозяйкина дочка-очкаричка — чудо природы! — тоже от Ганиной стряпни нос воротила. Так что Ганя варила суп справный, густой, а мясо из него половинила, и свой кусок, завернув в марлю, прятала на дно кошелки. Уже потом, в поезде, запускала его в бидон, и он плюхался туда весело, как карась в реку. Сама она супу тоже не ела, а уважала сыр голландский, постную ветчину и какаву, но не из сои — с той какая сыть! — а всамделишную, в железных коробках.

Светало медленно, неохотно, словно солнце задолжало, а отдавать ему было нечем. Так бывало в коммуналке соседи возвращали Ганиной хозяйке долги. Возьмут сотню-полторы, а приносят по трешнице. Хозяйка, гордая, не скажет и напомнить не даст. И у Гани вся душа изводилась — и кто чего не вернул, и кто на кухне керосину ихнего взял или примус закоптил — не продуешь! — или общие дрова на ванну извел: не в очередь мылся. Все помнила Ганя и за хозяйское болела, как за свое. Да оно и было свое. Чего сами не дарили, увозила потом Ганя втихую. А хозяйка — когда заметит, когда нет. Да и заметит, сказать постесняется. Не боялась Ганя хозяйки. Та, как со службы придет, сразу за свой «дервуд» и стрекочет, стрекочет, вроде пулеметчицы Анки из «Чапаева». Соседки говорят, до двух, до трех стрекотит. Ганя у них не ночует. Не лакейка. Хоть и без договору, а приходит, как на производство, — и каждый выходной зарплата (раньше — по шестым-двенадцатым, а с прошлого года — по воскресным). Так что Гане ночью все едино. Но соседки жаловались, ходили даже в квартиру напротив — к управдому, и пришлось хозяйке обиться дерматином с ватою снаружи и изнутри. Дверь теперь сто пуд весит. Ганя в сердцах ее футболит, когда с чайником или сковородой из кухни мчится.

Нет, служба у хозяйки подходящая. И Ганя на ней сама себе вроде командующего. А если хозяйке вожжа под хвост вдарит и придумает хозяйка:

— Хорошо бы, Ганя, простыни постирать. Давно не меняли, — Ганя вскочь за тазом не побежит, а станет посреди комнаты (а лучше — кухни: при соседках справнее!), подопрет кулаком щеку и толково рассудит:

— Да когда ж нам стирать? Да вить сейчас не постираешь, как следовает. Вот ужо к празднику, Елена Федотовна, и будем... — И — на-кась, выкуси! — съест хозяйка и опять начнет тарахтеть на своей машине, как в магазине на кассе. Да и вправду — кассе. С нее главный доход. А днем она в школе — что? Учителка...

Нет, бога обижать не надо. Вот уже три года Ганя у Елены Федотовны — и свет увидела. А раньше нигде не держалась. Как что пропадет, сразу — в шею. И пропасть не успеет — за грязь гонят. Неряха, мол. А тут догляду никакого. Малого ребенка нету и мужика тоже не бывает. Носок ему не штопай, сранок не споласкивай. Одна дочка-очкаричка. Так той уже пятнадцатый год. Она нижнее Гане не доверяет — сама простирнет. А дел всех — натри полы. У хозяйки чтоб полы блестели — это первым делом. А полов-то всего ничего. В комнате шешнадцать метров, так под мебелью половина. И второе дело — сосиски свари или котлеты там сготовь, а лучше — отбивную шмяк на сковороду — пусть себе горит. Самое главное — вовремя подать-убрать. Хозяйка это любит. Так чтоб с виду был порядок. А за шкафы она не лазит, времени у нее нет лишнего. Если б не война, ездила бы к ним Ганя, ездила. Война все перевернула.

Еще только налеты первые пошли, хозяйка к ней подкатываться начала:

— Поезжайте, Ганя, с Кариночкой в Куйбышев. Я вам деньги высылать буду.

— Да что вы, Елена Федотовна? Вы того... с работы совсем счумели. Куда я поеду? Кубышев! И надумали тоже! У меня хозявство.

— Да какое там «хозявство»? — рассердилась хозяйка.

Раньше смирная была, голос прятала. По квартире ходила сжималась, хоть сама под потолок. А тут позволила.

— Полсарая со скворешней — хозяйство...

— Какое ни есть, Елена Федотовна. Не вы наживали. У вас и этого нету. Одна тарахтелка, так и ту на неделе мастер два раза ковыряет.

Ну, «тарахтелку» хозяйка стерпела, но со своим «Кубышевом» не отлезла. Хорошо хоть школу на лето прикрыли, и поступила Елена Федотовна куда-то, где до ночи сидят. Так что теперь ее и не увидишь. Но по воскресеньям опять за свое:

— Поезжайте, Ганя, да поезжайте! Я вам всю зарплату высылать буду. Мне для себя ничего не надо.

И правда, для себя она не старается. Все для очкарички, для чуда природы. Для нее и Ганю держит, чтоб по часам горячее ела. А для себя хозяйка и платья не справит. Старое носит. И мужчин не водит. Некуда. Или некогда ей. Правда, был один интересный случай перед войной за неделю. Очкаричку в пионерлагерь спровадила, Гане на две недели отгул дала, а сама перед зеркалом села из косы седые нитки дергать. Потом соседки врали — три дня не ночевала. Что ж, еще не старая — сорока нету. Может, и нашла кого, каб не война. Война... Она для всех не сахар... Племяшей враз — в армию. А Кланьку, сестру, лярву-разлучницу — надо же! — в больницу положили. Помрет, видно. Кровь у ней, как вода. А в больнице кормежка известная. Передачу вози. Какие-то продуктовые бумаги — карточки выдумали. Всем дали, а Гане — нет: ни рабочая, ни иждивенка. Договору, видишь, нету. А где концы сыщешь? Гоняли по райотделам с Москвы на Икшу, с Икши опять сюда. Неделю бегала, плюнула и бегать не стала. Перебивалась при Елене Федотовне. Та с Ринкой всего не съедала. А вчера вдруг вакуацию надумала. Теперь сама едет, Ганю не зовет.

— Стирайте, — говорит, — на дорогу!

— Хрен тебе, а не «стирайте»! Не лакейка! — И кинула Ганя хозяйке деньги — мелочи больше было, а карточки — те особо! — смяла в кулаке и комом в лицо.

Теперь на станционном дворе, как баба-яга на клюку, припадая на лопату, Ганя глядела в землю, а видела свою жизнь, такую же мерзлую, продутую. Ничего в ней не было, кроме Ессентуков, да и те чем кончились? Выскоблили из нее потом Ессентуки. А Кланька, лярва, спугалась и не схотела... У, гадючка... А теперь все равно помрет. Кровь у нее никуда стала...

Ничего не было в Ганиной жизни. А теперь без хозяйки и вовсе клин. Одни окопы остались. Вот выкопает их Ганя и себе заодно два метра.

2. ЛЯДАЩЕНЬКАЯ

Утром, еще затемно, давали в окошки горох с мясом. Ганя ковырять его не стала. Пила только чай вприкусь. А евреечка горох ела, но Ганя заметила, что давилась без аппетиту — больше от сознательности, чтоб не выделяться. А гладкая Санька — раз-раз обстругала миску.

— Добавка полагается? — гаркнула весело на весь длинный стол и еще на два соседних.

— Как же! Чтоб громче стреляла! — подхватили бабы.

— Тебе, девка, мужика надо, а не гороха. Растряс бы тебя, а то лопнешь!

— Ха-ха, — залилась Санька. Она не обижалась.

Серым мерзлым утром перед неясной дорогой посмеяться было в самый раз. Ганя тоже встрять собралась, но опередила евреечка:

— Ты, Санюра, у тети Гани возьми. Она не ест.

— Правда, тетка, не хочешь? — спросила Санька. — Тогда давай. Зябко — вот и есца, — И она потянулась к Ганиной миске.

— Тпру-тпру, — зашипела Ганя. — Ты кувалды не тяни. Не твое. А ты не зырь, — напустилась на евреечку. — А то глаза-завидки все зырють, зырють, где чего хватануть... Знаю вашу нацию...

За столом сразу стало холодно и неловко, как будто и не смеялись. Толстая Санюра злобно звякнула черенком ложки — мешала в кружке сахар. Евреечка покраснела, но смолчала. Она дала себе слово быть как все, не выделяться и прятать любую обиду. Она уже три года решила быть как все, и даже, если это возможно, лучше. Она старалась изо всех своих тощих сил не краснеть, но ничего не выходило.

Со всем смирилась комсомолка Лия. Сначала было две комнаты, здоровая мать, отцовский распределитель. Отец вечером возвращался домой на машине, веселый, в мягких шевровых сапогах, в зауженных синих галифе и в такой же гимнастерке с широким ремнем. Он кивал матери и целовал Лию. Он был полноват, но строен. К нему, директору завода, удивительно шло полувоенное...

И вдруг — одно за другим: мать заболела, отца сняли и отобрали одну комнату. (Туда въехала толстая Санюра с отцом-выпивохой и неуживчивой, шумной дворничихой-матерью.) Жить стало трудно. Что могли, снесли в комиссионный, а остальное Лия с Санюрой (которая оказалась удивительно отзывчивым человеком) в выходные дни возили на толкучий. Мать, после того как упала в туалете в обморок, требовала подсов. И отец все чаще издевался над ней и нехорошо обзывал. Он абсолютно не умел ходить за больными. У него совсем сдали нервы. Он не приучился сидеть без дела. Ему надо было вечно куда-то ездить, проверять, браковать, песочить, объявлять выговора, приказывать, вскрывать чужие ошибки, исправлять упущенное, затыкать дыры и громко и радостно рапортовать в наркомате. Он был рожден командиром производства, красным директором. А тут, сидя взаперти, он как-то сразу стал жалким, склочным, недобрым человеком. Ужасно озлобился на соседей за то, что отняли кабинет. Но при встрече с Санюриным отцом, пьяницей управдомом, первым здоровался и еще угощал «Пальмирой». А потом жаловался, что этот мерзавец вечно стреляет у него курево. «Никаких денег не хватит!» — и поэтому курил при больной. А мать не позволяла открывать форточку, потому что температурила. Она росла в богатой семье и, как говорили родичи, была очень музыкальна. И раньше у нее шалили нервы, случались даже припадки, но тогда попадало домработницам, теперь — отцу. А он курил при больной. Лия ничего не могла с ним поделать. Папиросы были очень дорогими, мать совсем плоха, а отец до того жалок и обидчив, что вскипал от каждого незначительного замечания. Он не сразу похудел, но как-то посерел, обмяк. Носить полувоенное ему теперь было стыдно, а беспартийная, времен нэпа, тройка была так тесна и так старомодна, что отец выглядел в ней подозрительно, как переодетый преступник. Он и вправду ждал тюрьмы все полтора года, пока умирала мать. Уже докатилось и до Лииной школы, что он исключен, и кое-кто из ребят предлагал разобрать Лию на бюро. Но она, не дожидаясь конца четверти, поступила в библиотеку, где работали одни опрятные старушечки и не было никакого комсомольского учета. Все эти полтора года отец был совершенно невыносим. Но Лия его любила. Она гордилась им и жалела его. И если бы ее заставили отречься от отца, она бы скорей положила билет. Она знала, что он ни в чем не виноват, что он талантливый — просто природный! — руководитель. Самородок. Он вышел из самых бедных, самых голодных слоев местечкового еврейства. Ему просто завидуют. Сын какого-нибудь недорезанного буржуя или сам бывший буржуй, который каким-нибудь обманом пробрался в партию. Он ненавидит отца, потому что отец — талант! — и еще из животного антисемитизма. Он выгнал отца с работы и грозится посадить. Но советская власть никогда этого не допустит. Отец подал в комиссию МК, и в комиссию ЦК, и в партконтроль. И написал лично товарищу Сталину.

Она сама просила его писать, сама правила ошибки (он был не очень грамотен, потому что учился не в гимназии) — и сама относила письма. Он держался только ее уверенностью. Недаром она была его дочь, она была вся в него, а эти полтора года была даже сильнее его.

— Ты настоящий коммунист. Ты большевик, — доказывала она ему, словно он уже себе не верил. — Если тебя не вернут в партию, значит, нет больше советской власти, значит, Сталина нет в живых или он тайно арестован, — шептала она за полночь, сидя на краешке его дивана. Он благодарно целовал толстыми липкими губами ее руки, и она, счастливая и гордая, мечтала, что если у нее когда-нибудь будет муж, пусть хоть немного походит на отца.

— Ты жди, — твердила она. — Сейчас очень трудно доверять. Сейчас много вредительства. Ты же знаешь... Все сейчас недоверчивы. Но тебя обязательно разберут. Надо только немножко подождать.

И она вставала с дивана, стелила себе на полу, а потом шла в другой угол комнаты, к матери, меняла ей рубашку (мать не выносила спать в мокром, даже во влажном), поила ее, ставила градусник, а потом показывала другой, на котором температура никогда не поднималась выше тридцати семи и двух.

— С папой будет все хорошо, — успокаивала ее Лия, стараясь не замечать, что мать давно и бесповоротно возненавидела отца, и даже близкая смерть не может загасить этой ненависти.

Так было целых полтора года, пока умирала мать. А потом наступила справедливость. Отцу вернули билет и назначили снабженцем уральского стройтреста. Он снова надел галифе и гимнастерку, которые теперь ему были велики, и, не дожидаясь материной смерти, уехал в Челябинск. А мать ложиться в больницу ни за что не хотела. Лия работала посменно, и часто за мамой приглядывала толстая Санюра.

Словом, свыклась, стерпелась со всем Лия — с незаконченной десятилеткой, с материнскими подсовами, тяжким духом в комнате, с отцовской нервозностью, материнскими истериками, а потом с отъездом отца и материнской смертью.

Только краснеть не разучилась от хамства.

— На тетку наплюй, — обняла ее толстая Санюра. — А ты, тетка, давись: — рявкнула через стол. — Мне не надо. Я сытая.

И тогда, дергая длинным носом, захныкала Ганя.

— Фью-ить вью-ить-уить, — сопела она.

Издали могло показаться, что Ганя шепчет молитву, потому что голова ее вскидывалась, а руки были сцеплены на столе у миски.

— Тебя не поймешь, — сказала женщина рядом.

— На нашу сестру нету профессора, — вздохнула вторая.

— Да, бабья душа, как аптека! Без поллитры не разберешься! — добавил еще кто-то, и разговор чуть не ушел в сторону, пока Ганя шмыгала носом и пускала слезы по грязным желобкам морщин.

— Фью-ить вью-ить-уить... Да ить мне не жалко, — вытолкнула она наконец через глотку. Раньше почему-то слова попадали в длинный, забитый полипами нос. — Ешь, Санька. Мне такого дерьма и нельзя. Печень... — объяснила она, как бы доверяя себя всем и подымая всех до себя. — Малая была, ох наворачивала! А теперь — печень. Рак в ней или жаба. Кто знает?.. Какие сейчас врачи!.. Мне бы сырку... А ты жри, — она крутнула миску через стол к Саньке. — И ты, Лийка, не стесняйся. Хучь давись, а принимай. Завтра и того не дадут.

— Не каркай, ворона! — цыкнули рядом.

— Пораженка!

— Кура!

— Кончай жратву! — заорала старшая. — Вагоны счас подадут.

Опять началась толкотня, как ночью, когда прибыл шанцевый инструмент. Опять Ганя вскочь понеслась в барак, продралась сквозь толпу у входа, ухватила кошелку с лопатой и, не зная, чего делать дальше, на всякий случай опустилась на пол.

«Может, сбежать? — подумала она. — Снова пойти в райдел? Сжалятся. Карточку дадут. Что я тут забыла? Ну, в тетрадь записали. А на кой мне их тетрадь?»

Барак опять набивался женщинами. Хватали сумки, мешки, лопаты, ведра, потом нерешительно топтались на месте. Порядка, прямо скажем, было маловато.

— А ну, не загорай! Выходи строиться! — закричал из дверей тот самый военный, тот, что ночью приезжал на грузовиках. На дворе совсем посветлело, но небо было серым от туч.

— Хоть самолетов не будет, — переговаривались женщины, позевывая от холода.

— Стан-но-вись! — закричал военный. Он опять неловко взобрался на крышу кабины. Вместо трех ночных полуторок теперь на станционном дворе стояла только одна. «И чего ездит?» — подумала Ганя.

— Рукавицы привез! — как будто услышав ее, объяснил оказавшийся неподалеку допризывник.

— Для интеллигенции, — засмеялись бабы.

— Раз-говорчики! Ста-новись! Равняй-сь! — заорал военный с верхотуры.

Строились неумело.

— Старшие команд, давай порядок! — орал худой капитан. — Ну-ну, подравняйтесь! Сми-ирна! А, хрен с вами. Стойте хоть так... — Он махнул рукавом шинели. — Тихо чтоб!.. Слушай меня. Товарищи женщины! Положение очень тяжелое. Враг рвется в самое сердце нашего государства.

Он хотел сказать им что-то необыкновенно душевное и доброе, потому что очень жалел их, измученных кроме нелегкой жизни еще и этой полубессонной ночью в холодном станционном бараке. Ему хотелось если не подбодрить их, то хотя бы рассмешить. Но как только он взобрался на крышу кабины, ему почему-то вспомнилась частушка из фашистской листовки, прочитанной вчера на инструктаже:

Девочки и дамочки,

Не ройте ваши ямочки,

Проедут наши таночки,

Зароют ваши ямочки.

Вчера, в первую минуту, частушка показалась ему вполне складной. И человек двенадцать командиров, сидевших в тесной комнатенке у штатского Тожанова, тоже удивленно переглянулись.

Но сегодня, когда перед ним стояли свои, родимые дамочки и девчонки, которых посылали туда, вперед, за Москву, поближе к хорошо знакомым ему танкам, капитану стало не по себе, и он оборвал речь.

— В общем, разобрать кирки-ломы. Старшим разбить людей по десять. Каждые десять — отделение. Ясно-понятно?

— Ясно, — нестройно ответили женщины.

— Не распускать строй! Я вас скоро проверю, — добавил капитан и слез с крыши. — Давай, — сказал водителю, пристраиваясь рядом, и грузовик выполз за ворота.

— Стой на местах! На десять рассчитайсь! И тише вы! — цыкнула на своих старшая. — Немцев приманите.

На станционном дворе стоял рев, как воскресеньем на всех московских рынках разом.

— Не прилетит. Тучи! — засмеялся недомерок в Ганином ряду.

Теперь при свете Ганя даже удивилась, как она его сперва не признала. Это был Гошка с Ринкиного класса, друг-приятель чуда природы.

— Считайсь! — приказала старшая.

— Перьвая, вторая...

— Не «ая», а «ый»... Ты теперь вроде как боец.

— Первый! Второй!

— Третья... — крикнул недомерок Гошка.

Женщины засмеялись, и старшая не удержалась, но тут же напустилась на паренька:

— А ты, сцикун, не выскакивай! — и, засерьезничав, крикнула: — Давай, раз-раз, а то вагон прозеваем. А на платформе — дует!

Рыжая и толстуха вышли восьмой и девятой, а Ганя — десятой, последней. Еще чуть — и была бы с чужими. «Все ж есть бог», — подумала, смиряясь и успокаиваясь.

— Ну, ты тут самая просторная, — сказала старшая Саньке, — будешь за отделенную. Держи их — во! — Она сжала пальцы в основательный кулак. — Получишь десять рукавиц и гляди, чтоб кирки и ломы прихватили. А то иждивенцев — одни лопаты хватать — много. Ясно-понятно?!

— Ясно! — весело откликнулась Санька и уточкой притянула ладонь к полушалку.

3. ПАРА ХРОМОВЫХ САПОГ

Не платформа и не теплушка — достался им нормальный вагон с двумя полками и третьей для вещей. Ганя подгадала, где стать, и когда подходил состав, первой уцепилась за поручень, вскочила внутрь и одно место у окна взяла себе, а другое напротив придержала для старшой.

— Э, — махнула та, — некогда мне рассиживаться!

И как в воду глядела. Враз загудело, завизжало — у-у-у! — на весь город и еще, может, на область.

— Граждане, воздушная тревога! — передразнивая радио, забасила какая-то деваха из соседнего отсека.

«Вот тебе и тучи», — подумала Ганя и глянула в окно, но ничего не увидела. Впритык стоял товарный.

— Ой, мамоньки! — кричали в вагоне.

— Ой, сюда! Прямо сюда даст! — накаляя страсти, вопила загодя какая-то из самых нервных.

— Тише, стерва!

— Пусти, воздуху нет!

— Помираю!

— Ой, до ветру надо!

— Потерпишь!

— Ой-ой! — кричали в вагоне.

Вообще-то с июля женщины успели привыкнуть к тревогам. Москву хоть и бомбили, но была она чересчур велика. К тому же из метро или убежища, как падают бомбы, не видно. А ездить глядеть, где чего разрушено, — не у каждой есть охота или лишнее время. Зато самолет немецкий, что сняли с неба, поставили в самом центре на площади имени Революции — смотри-любуйся! Поэтому в октябре уже такого страха перед налетами не было. Но сейчас, вырванные из своей ежедневности, запертые в вагоне на двух полках и даже на третьей для узлов и чемоданов, многие запаниковали. Теснота сжимала не только бока и ребра, но и саму душу, а сверху выло, и хоть взрывов еще не было, даже грохот зениток еще не доносился, все равно казалось: попадет сюда, в вагон, в это купе, в спину, в шею.

«У-у-у-ууу», — ревело над Москвой, а казалось — над самой крышей, и те, кто пристроился на третью, хотели хоть на вторую полку, а со второй — на первую, а на первой казалось: взорвет путь и вдарит снизу — и они ринулись к дверям, забивая проход.

— А ну назад! — заорала от дверей старшая. — По местам! Соберешь вас потом! Как же! Эй, трогай скорей! — закричала на перронную платформу, наверно, кому-то из поездной бригады. — А то один кисель довезу. А ну назад! Кому говорю? — заорала снова в вагон, хватаясь за широкий армейский ремень, что стягивал зеленую, длинную даже ей стеганку.

— Осторожней, женщины! У нее под клифтом есть наган! — запел допризывник Гошка. Он сидел рядом с Ганей, явно забавлялся паникой, и во рту у него уже дымилась папироска.

— А ну загаси, ирод! Дыхнуть нечем, а он курит, — заквохтала Ганя. — От сцикун, — добавила, подлаживаясь к старшой, а та меж тем, свернув ремень, готова была стегать каждую, пусть только полезет к дверям.

«И вправду, с наганом вернее, — думалось ей. — Ответственность, а нагана не дали. С оружием уважения больше...»

— Дай прикурить! — крикнула она Гошке. — А сам загаси. Мал еще.

— Я и говорю, а он дымит, — снова ввязалась Ганя. — Сгаси. Духота. Тебе не положено. Вот солдатом станешь, кури, пока не убьют.

— Чего к человеку пристали? — сказала Санька. — Иди сюда! — Она отодвинулась от окна и пустила Гошку. — Раму только стяни. Вот так. Как раз будет.

— Дует, — заныла Ганя. — А ты не приманивай. Я тебя пустила временно. Это вон их место, — она почтительно повернулась к старшой, которая с ремнем, как казак с нагайкой, закрывала выход.

— Заткнись, тетка, а то, честное слово, врежу, — зевнула толстая Санька. — Двигались бы, что ли. Может, закуришь, подруга? — Она ласково обняла Лию.

Та, мотнув головой, прижалась к ней. И тут поезд тронулся.

— Господи, пронесло бы! — то ли вздыхали, то ли вправду молились на верхних полках.

— Фу-ты, — успокоилась старшая и, застегнув ремень, села на край лавки.

Поезд набирал скорость. Сверху выло. Уже стреляли зенитки и вроде где-то ухали взрывы, но на ходу, под ровный стук колес было не так тоскливо.

— Я вам у окна заняла, — снова заулыбалась Ганя начальству. — Встань! — строго сказала Гошке.

— Пусть. Тут не купленные, — отозвалась старшая. — Может, ему скоро ать-два. Стрелять умеешь?

— Угу, — кивнул Гошка, не вынимая папироски.

— Годишься. Напомни мне. Должны оружье выдать... — Прикрыла зевком вранье. Хотя была со всем районным начальством на «ты» и за руку, никто ей оружия не обещал, да и стрелять она не умела. Но как с женщинами без нагана? Хорошо, в вагоне две двери, да и замкнута одна. А там как высадятся — ищи-свищи. Они без присяги. Бабы!.. В трибунал их не потащишь. И опять же, не овцы — ремнем в одну кучу не сгонишь.

— И нам с Лийкой дайте, — сказала толстая Санюра. — Мы — «ворошиловские»!

— Ладно, поглядим. И тебе, хохлатка, тоже?

— На кой мне? — ответила Ганя. — Мне черпак дай. Я сготовить могу.

— Редкая профессия, — засмеялись в отсеке.

Поезд уже вымахнул за окраину, и паника поутихла.

— В столовке служишь? — поглядела на Ганю старшая. — Я тебя чего-то в лицо не признаю. Еще записывала, хотела спросить. Ты с дробь?..

— Ага, с дробь, с дробь... с двадцать седьмой, — закивала Ганя, не упоминая про столовку.

— Так то ж напротив вас, — вспомнила старшая, кивая Лии и Санюре. — Так, значит, в прислугах? Непрописанная.

— Она приходящая, — тихо сказала Лия.

— А сама откуда?

— Загородняя, загородняя. Меня Рыжова, Елена Федотовна, просила... Мы с нею старые знакомки. Подруги... За Ринкой, дочкой, глядеть уговорила. Зренье у нее никуда...

— Это которая длинная? На машинке грохочет? Неясная семья.

— Чего ж неясного? — заступился Гошка. — Учительница и квалифицированная машинистка.

— Тебя не спросили, — оборвала его старшая. — Значит, подруги, говоришь? — Она выпустила дым Гане в лицо. — Давно подруги?

— Давно, давно, — поддакнула Ганя. — У меня свое хозяйство. Но Ринку жалко. Она вить должна по часам принимать еду. Зрение ни в какую.

— А муж у Рыжовой где? — спросила старшая и даже рот открыла от удовольствия, будто целилась и попала.

— Нету мужа, — удивилась Ганя, — зачем ей муж? Она женщина серьезная. Мужиков не водит.

— А девку ветром задуло? — засмеялись на верхних полках.

— Вы чего? — задрала голову Ганя. — Людям поговорить дайте. Нет у ней мужа, — повернулась Ганя к начальству. — Был один армян... Мы с ней двое на Кавказ ездили... Ну, был грех, — стала складно, сама не зная зачем, врать Ганя. — Я ей говорила: скоблись. А она спугалась, как сестра моя Кланька. Спугалась и родила...

— А-а, — зевнула старшая. — А то было другое мнение. Хороший у вас дом. Чистый дом у вас. Не надо, чтоб в нем враги жили. Когда твоя Рыжова менялась, я была «за». Выезжали эти, ну, как их... Бабка еще с детьми... Цуккерманы. Отца и мать разоблачили у них... Ну, и дала я «добро». Не надо нам врагов народа в передовом доме. А потом доводят мне, что и Рыжова того же поля фрукт. Врали, значит?

— Ага-ага, — угодливо, к Гошкиному удовольствию, повторяла Ганя. — Нет, она женщина серьезная. Машинистка.

«И чего меня понесло? — подумала про себя. — У, жендарма! Скрыла... Да я б сроду к тебе не пошла. Ничего, все о тебе узнают! Вон, как про Лийкиного отца. Но Лийкиного простили, а тебя не простят... Врать не надо людям. И чего я твоей подругой назвалась?»

Лия вжалась в стенку вагона, и в груди у нее все замерло. Бедная Елена Федотовна. Такая сердечная, интеллигентная женщина. И Рина, хотя еще девочка и большая эгоистка, тоже интересный человечек. Хорошо, что их здесь нет... Но как все всё знают! Все обо всех всё знают! А как же иначе? Нужна бдительность. Капиталистическое окружение... А теперь еще и война. И Лия незаметно перешла к собственным переживаниям.

«Дура дурой, — думал допризывник Гошка, сидя напротив Гани. — Дура, а вывернулась... Что-то есть в прислугах собачье... Нет, не собачье, а рабье. Захаробломовское. Костерят хозяек, а другим костерить не дают. Ловко она с Кавказом придумала. А эта Домна (так он окрестил старшую, хотя звали ту очень просто — Марья Ивановна)... Вот головастая! Государственная баба! Мускулистая рука рабочего класса!» — и он с неудовольствием вспомнил, как вчера эта самая рука не дала ему отдельно идти по тротуару. Пришлось залезть в самую середку колонны и давиться стыдом под бабье вытье. «Вот люди, — думал он. — Просился на фронт, сунули на траншеи. Ну ничего... Там сбежать легче...» И сразу же повеселел, правым плечом втираясь в уютную Санюру.

— Так ты, выходит, прислуга? — спросила старшая. — Домраба, значит? А договор, небось, не оформляла?

— Не успела, — униженно кивнула Ганя.

— Она шпионка, — сказал Гошка. — Вы за ней в два глаза глядите.

Наверху опять засмеялись.

— Шпионка, пшенка! Шиш тебе! — завелась Ганя.

— Ладно, смейтесь без меня. Проверю, как настроение.

Марья Ивановна пошла по вагону, и в первом отсеке сразу стало просторнее.

— Сдвинься, Санька! — хихикнула Ганя. — А то парень как свекла стал. Доходит от тебя.

— А чего? Пусть греется. Давай руку, Гошенька! — засмеялась Санька и впрямь сунула Гошкину ладонь себе за телогрейку.

— Ха-ха! — заржали сверху.

— Хи, — фальшиво визгнула Лия.

— Пусти, — смутился Гошка, выдирая руку.

— Не стесняйся. Я добрая, — веселилась Санька. — Если замерзнешь, пожалуйста. И сразу действуй, а не жмись, как карманщик. Дело житейское.

— Да ну тебя, — буркнул Гошка, не зная — то ли обижаться, то ли смеяться со всеми. Складная Санюра ему нравилась.

— Он к Ринке наметился, — сказала Ганя. — Ты для него «широка страна моя родная». Ему деликатного надо, вумствен-ного...

Поезд меж тем выскочил из Москвы. Сирен не было слышно, только дружно хлопали зенитки.

— Ого дают! — сказал Гошка.

— Да ну их! Насмотришься еще, — сказала Санька.

— Авиации у нас маловато, — вздохнула женщина, крайняя на Ганиной лавке. — С земли стрелять — это как мертвому капли...

— Капли! Ничего себе капли, — рассердился Гошка, — с одного осколка — нет самолета. Особенно если в бензобак.

— Воробью в глаз, — ответил сверху голос поглуше. — Где в его попадешь? Он на месте не ждет.

— Стреляют заградительными, — хрипло, будто ей сжали горло, объяснила Лия.

— А, ну тогда другое дело, — отозвались сверху. — Заградительными я понимаю. У меня племяшка в зенитных. Приезжала на той неделе. Говорит, один снаряд по деньгам — пара хромовых сапог. Слышишь? Вон уже три «Скорохода» в небо пустили.

— А ты не жалей! Мы богатые, — сказала Санька и сунула под лавку ноги в мужских латаных башмаках.

Все засмеялись.

— Не, может одну хромовую, — рассудила Ганя. — Это ж убийство. У меня двоих ребят, тоже племяшей, забрали, так ботинки выдали и к ним бинты толстые. А сапог, ответили, нету...

— На твоих и лаптей жалко, — сказал Гошка.

— У, паразит! Санька! Хайлу ему заткни! — заныла Ганя. — Лаптей!.. Они не жмутся, как ты. Всех девок на Икше попортили.

— Вояки! — хохотнул Гошка.

— У немцев большая сила, — сказали с полки над Ганей. — Что им твоими зенитными сапогами сделаешь? Они с умом воюют.

— Чего мелешь? — отозвались с полки напротив.

— Ничего. Мелю, значит, знаю. А ты рта не затыкай. Сама видишь, куда едем...

— Куда-куда... Военная тайна — куда...

— Тайна? Не в Берлин. Сто верст — не дальше.

— Версты?! Не в верстах дело! Дурни твои немцы. Их обмануть — раз плюнуть.

— Поплюйся-поплюйся, подруга. Христом богом прошу, — под общий смех сказала Санька.

— Да не в том дело, — повторил тот же голос. — Они дурные. Их обмануть легко. У нас беженцы два дня жили. Немцы, рассказывали, глупые. Обдурить их — пара пустяков. И украсть у них завсегда украдешь.

— Так чего ж бежали? — съехидничал Гошка.

— Ты, сопливый, молчи. Бежали, потому что советские. Кому охота под врагом жить? Это другое дело. А я о том, что немцы дурные. Их перехитрить можно. Паренек у беженцев, сын. Так каску украл, наган или винтовку короткую и еще две плитки шоколада. И ничего — отвертелся, поверили. А дочка у них, такая из себя подходящая, офицер сильничать хотел, сказала, что сифилис, и не стал — поверил. А один немец молоко пил, так за кринку две конфеты дал. И еще платить деньгами хотел, когда старуха нательное простирнула.

— А чего ж сбегли? — спросила Ганя. — Может, евреи?

— Да никакие не евреи. Просто советские. Я говорю, немца всегда обдурить можно. Он только вперед глядит, а сбоку у него глаз нету — одни уши, а они по-нашему не кумекают...

— Ну и не бегли бы,— сказала Ганя.

— Пораженка! — разозлился Гошка. — С такими не победишь.

— Заткнись, погань!

— От погани слышу. Вон как уловителями повела. У Рыжовых тащила, теперь у немцев надеешься.

— У, подлюка! — взвилась Ганя. — Да я тебе...

— Не волнуйся, тетка, — вмешалась Санюра. — Немцам ты не потребуешься. Они чистых любят. А ты, небось, с Рождества в бане не была?

— А ты мне спину не терла.

— Нет, — согласилась Санька. — Я в детсаду малолеток купаю. А таких, как ты, обмывают в морге.

— Съела?! — захохотал Гошка.

«Как им не стыдно, — подумала Лия. — Ведь они — хорошие. В каждом что-то настоящее есть. Даже в тете Гане. Как она вчера со всеми пела! Даже в самых плохих есть мужество и самоотверженность. Надо только открыть это во всех. Тогда победим. И не надо ссориться. Нужны хорошие организаторы. Марья Ивановна — она хорошая. Но она не может увлечь. Она для приказов. Надо душевную, такую, как Санюра. Вот из Санюры вышел бы организатор! Если б я умела так разговаривать с людьми. Но я не могу. Я некрасивая и неловкая. Меня слушать не будут».

— Не грусти, касатка, — сказали Гане сверху. — Вымоешься, бант повяжешь и неси поднос. Немцы лапать не будут. Только мяса у них не тащи. Они жирное любят.

— Да чего вы на меня? Да у меня племяши на фронте! — заплакала Ганя.

— Что за шум, а драки нет? — весело гаркнула Марья Ивановна, возвращаясь с инспекции. — А ну, подвиньсь! — толкнула она Лию. — Хоть посижу, вдруг не скоро придется.

4. ЭХ, КАРТОШЕЧКА, КАРТОШКА

Их высадили посреди поля, километра за три от разбитой станции.

— Давай-давай! — орали старшие команд.

— Скорей-скорей! — нервничала, мечась по насыпи, поездная бригада.

— Так неловко... — оправдывались женщины, прыгая на насыпь.

— Ловко? Вон станцию ловко прямыми попаданиями... Как не было...

Бренчали ведра, стучали, падая, лопаты. Только и слышалось:

— Ой, ногу подвернула!

— Ой, мамочки, пятка!

— Аж по зубам... Боль-на!..

— Раз! Раз! — кричали железнодорожники, машинист с кочегаром. — И живо, живо в поле. А то опять прилетят! — И опасливо посматривали в сизое небо.

Было не очень ветрено, но как-то сиротливо. Окопницы пошли напрямик через неубранную картошку.

— Разберись по десяткам! — кричали старшие, но женщины шли кто как: идти строем мешала ботва. Нога то проваливалась в мягкую оттаявшую землю, то скользила по клубням.

— Пропадает! — вздыхали одни.

— Кланяйся да в подол! Потом напечем, — покрикивали другие.

— Сладкая небось, морозком прихватило... — останавливали их третьи.

Многие все равно нагибались, пытаясь на ходу подобрать вывернутые ногами картофелины.

— Левой! Левой! — орали старшие. — Некогда.

— Все вскочь! Все вскочь! — сердилась Ганя, хотя картошку не так уж уважала. Просто идти по неровному полю с киркой и лопатой радости было мало, да еще ее затравили в поезде.

«Грамотные, — сердилась она. — А как землю ковырять, так враз вся грамота мозолей выйдет. Ладно, шагай-шагай», — и она топтала ботиками мерзлую ботву.

Солнца не было. Только сквозь тучи что-то просвечивало, словно выйти стеснялось или тоже побаивалось немецких самолетов. Впереди за полем белела церковь, и возле нее загибалась асфальтовая дорога. «Хорошо бы на церкви артиллерийский наблюдательный пункт... Можно с телефоном или лучше с рацией. Вместо креста — антенна! Вот сила будет! — думал допризывник Гошка; он шагал поодаль от женщин. — Первая — огонь! Вторая — огонь! — командовал про себя, ковыряя полуботинками липкую землю. — Как займут красноармейцы окопы, останусь. — И он уже видел выкопанные траншеи, колючую проволоку и танковые ежи на дороге, которая пока еще одиноко змеилась мимо сельского храма. — Дальше, наверно, река, — думал Гошка. — Где это я читал, что церкви всегда над рекой ставили? Религиозники умели выбрать место. На реке хорошо оборону держать. Там и останусь. Каринка ведь все равно уехала...» И он вспомнил, как они с Кариной лазили на крышу тушить зажигалки. Но им не везло. В их дом ничего не попадало. Но все равно Каринкина мать закатила ему форменную истерику. Белая, валерианку пила, а потом, когда успокоилась, извиняться стала: «Поймите, Гоша. Ведь Карина у меня одна. У меня, вы знаете, больше никого нет». И он обещал больше не брать Ринку на крышу, даже на другой вечер пошел с ней в бомбоубежище. «Елена Федотовна еще ничего, — думал он. — А Каринка просто замечательная. Близорукость у нее пройдет. Как только зрение окрепнет, Каринка очки снимет. Но зачем, чудачка, читает лежа?..»

Лия еле плелась в своих желтых, шнурованных, высоких до колена ботинках, несла на лопате ведро с кошелкой. Каблуки то и дело застревали в вязкой земле. Она уже устала их выдирать. Эти материнские ботинки ужасно раздражали. Лучше бы их продали тогда на толкучем. Но мама упиралась, требовала меньше чем за пятьсот не отдавать. «Какая кожа! Это в Австрии, на курорте, в девятьсот двенадцатом покупали... Что ты, девочка!» Мама все надеялась, что вернется настоящая мода и она сама их наденет, когда перестанут опухать ноги. Мама была бесконечно упрямой. И теперь Лия сердилась на Санюру, что та посоветовала ей влезть в эти чудовищные сапоги. «Да я бы сама с радостью, когда бы вместилась!» — уверяла ее вчера Санька. «А вдруг она назло мне? Вдруг нарочно? — с отчаяньем думала Лия. — Вдруг она только сверху такая хорошая, веселая и добрая... Ведь они у меня чуть комнату не отобрали...»

И Лия вспомнила предвоенное воскресенье в Центральном парке. Это было через полгода после маминой смерти. Санюра просто силой потащила ее в парк. Она уже спала в Лииной комнате (убедила Лию, что той ночевать одной страшно), перетащила на мамину кровать свою постель и даже повесила в Лиин шкаф свой сарафан и два платья.

«Пойдем да пойдем!» — приставала к ней Санюра в тот воскресный вечер. Лия даже не приоделась. Да и не во что было. (Деньги, которые стал присылать отец, тратить на тряпки Лия жалела. Клала на сберкнижку. Рассчитывала: сдаст экстерном за школу, поступит в институт — пригодятся. Теперь эти деньги до конца войны будут лежать в сберкассе.) Словом, пошла в парк только из-за Санюры, потому что девушке ходить одной по парку неприлично. А Санюра, хоть была годом моложе, уже очень томилась без молодых людей. А тут еще такой случай: комната свободная. «Из-за комнаты она меня позвала», — подумала Лия, глядя в спину весело шагавшей по картофельному полю Саньке. — Что ж, она видная, бойкая!..»

«Нас не трогай, мы не тронем», — улыбнулась против воли Лия, вспомнив, как в тот вечер в парке Санька отваживала этой строкой из песни нестоящих, по ее мнению, кавалеров. Некоторые мальчики были даже очень ничего, но Санюра только отмахивалась. Она говорила им очевидные глупости, а получалось смешно и к месту. Ее шести классов вполне хватало на то, чтобы не уронить себя, а Лия со своими без одной четверти девятью слова выдавить не могла.

После недолгого дождя ходить по рыжим дорожкам было даже приятно, но Санюра все дергала Лию, тащила то к эстраде, вокруг которой все в один голос, как маленькие, противно пели, то на пятачок, где фокстротили — словом, к людям и яркому электричеству, где заметней были старенькие Лиины тенниски и худые незагорелые руки.

Мальчики тоже ходили по двое, по трое. Так им было удобней знакомиться: один ухарствовал перед другим. Но, увидев Лию, все они — как ей казалось — тотчас скисали, на третьем слове подымали ладошку и похлопывали воздух:

— Ауфвидерзеен! — или еще как-нибудь.

— Я пойду, — канючила Лия. — Я тебе только все порчу.

— Ничего-ничего. Другие будут, — обнимала ее Санюра и, похоже, не бодрилась, а совершенно была в том уверена. И действительно нашла, что хотела.

— Вон, гляди... — Она толкнула Лию в бок. — Годятся? Тебе какого — Крючкова или Абрикосова?

Вдоль пруда лениво шли два парня — один кряжистый с русым чубом, другой темноватый, высокий. Этим, собственно, и кончалось сходство со знаменитыми артистами.

— Ты шутишь! — сжалась Лия. «Это не для тебя!» — хотела она крикнуть, но сдержалась. Нет, это, конечно, были мальчики даже не для Санюры. Во-первых, у них были удивительно приятные интеллигентные лица. Светловолосый, видимо, учился в техническом вузе, шатен, скорее всего, в университете. У него в глазах была какая-то ленивая грусть, словно он знал о жизни больше других и даже как бы отстранялся от нее. И одеты они были даже чересчур прилично — оба в хорошо отутюженных брюках, в шелкового полотна рубашках, и на ногах у них были не тенниски, а настоящие туфли — у блондина белые парусиновые, у высокого — темно-коричневые кожаные.

— Не надо, Санюра, — Лия схватила ее за руку, боясь конфуза и жалея подругу.

— Да не робей ты, — отмахнулась та. — Главное, виду не давай, что тушуешься. Что мы — не москвички, что ли?

Ребята как раз остановились у тележки с газированной водой.

— Ну как, студенты, аш-два-о? Подходяще? — спросила Санюра покровительственно и небрежно, словно это были не молодые люди, а ее детсадовские писюки. Господи, у Лии щеки, наверно, стали рыжей дорожки.

— Стесняется, — улыбнулась Санюра, похлопав Лию по плечу. — Пить хочет, а фигуру бережет. Больше стакана в день нельзя. Вот и смотрим, где вода получше.

— Напои их, Витька, и пошли, — буркнул физкультурник. — Это не Рио-де-Жанейро. — Он отошел от тележки.

— Чего-чего? Крем-брюле не советуете? — защебетала Санька.

— Глупая, тебя оскорбили, — готова была заплакать Лия.

— Торопятся, — засмеялась Санюра. — Студенты, они от харчей легкие... Ветром уносит.

— Глупая, тебя презирают, — горлом выдохнула Лия.

— Да не шипи, как змея...

— Извините, он не в настроении, — сказал темноволосый. — Жорка, иди сюда! — Но физкультурник куда-то исчез.

«Если бы не я, Виктор бы тоже ушел», — думала Лия.

Женщины шли, устало растянувшись от насыпи до шоссе, размахивая кошелками, позванивая ведрами.

— На церкву держи, антирелигиозницы! — кричала Марья Ивановна.

«Все-таки я ему по духу ближе, но Санюра больше женщина», — рассуждала Лия, помимо воли любуясь ладной Санькой, которая в короткой, поверх лыжных брюк, юбке и в телогрейке лихо топтала отцовскими башмаками неубранную картошку. «Словно по парку гуляет. Даже лом с лопатой ей не в тягость. Нет, странная вещь наша жизнь, и все мы в ней странные».

— Так что милости просим. Вот телефончик. Мы одни живем, — сказала Санюра Виктору, когда он довел их до метро «Парк культуры». Целых два часа они бродили втроем по аллейкам, причем Санька сразу взяла студента под руку, а Лии пришлось идти с Санюриной стороны, и разговаривать ей с Виктором было неудобно. Да и Санька больше двух слов сказать не давала.

— Да бросьте вы о серьезном. Литература, литература! Сохнут с нее. Или без глаз ходят, как соседка наша Ринка. Замерзнешь тут с вами, — нарочно зевала она и прижималась к Виктору. Лия мешалась, и краснела, и все порывалась оставить их одних, но Санька не пускала ее, держала под руку. Прямо висела на них, веселая, разухабистая, хитрая и зоркая, такая, что зря не обидит, но своего не упустит. А студент (Лия уже разглядела, что он не только грустный, но еще и застенчивый) никак не догадывался их расцепить и пойти посередине.

— Так что звоните, миленький, — сказала у метро Санюра голосом, полным обещания.

— Ну ты подруга — первый сорт! — обняла она на эскалаторе Лию. — Без тебя бы враз упустила! Молодец, что при книжках служишь. Дай и мне поглядеть про эту самую Рину-Женеву.

Меж тем самые расторопные женщины уже добрались до церкви. Почти все они тащили ведра, и Ганя, запыхавшись, не отпускала их от себя, догадываясь, что они и будут поварихами.

— Давай-давай сюда, голубушки! — кричал им худой военный, указывая на распахнутые двери храма. За спиной капитана темнел полуторатонный грузовик «ГАЗ-АА».

«Вот оборотень! — подумала Ганя. — Как краснофлотец: нынче здесь, завтра там. И старика какого-сь пымал...

Рядом с худым капитаном крутился очкастый кругленький старичок в длинном брезентовом плаще, какие носят конвоиры или заготовители, и на чем-то, видимо, настаивая, размахивал ручками. Доберись допризывник Гошка до полуторки, он бы услышал, как старичок повторяет его собственные рассуждения.

— Я представляю себе, товарищ командир, на церкви наблюдательный пункт, — восторгался старичок. — Обзор исключительный!

Капитан не отвечал. Его занимало другое.

— По берегу мы все перероем. Мосты, гужевой и железнодорожный, видимо, придется взорвать. А на шоссе поставим ежи. Рельсы автогеном нарежем и сварим.

— Ну-ну, только без самодеятельности. И на хрен тут ежи нужны? Не город ведь... — процедил капитан.

— ...Мы узкоколейку на это дело пустим. Тут неподалеку ржавеет без надобности, — словно не слышал его старичок.

— Ну, узкоколейку — хрен с ней, — согласился капитан. — Только без самодеятельности. Вы что, в гражданской участвовали? — спросил скорее из вежливости, на минуту отрываясь от своих невеселых мыслей.

— Нет, скорее изучал, — неопределенно хмыкнул старичок. Но капитану уточнять было некогда.

— Сюда давайте! — кричал он женщинам, подходившим с ведрами и лопатами к шоссе. — Я вам, бабочки, продукт привез. Там разберите, в кузове, только чтоб без паники. Или нет! Отставить. Пусть старшие распределят.

«Я вроде как сам не свой, — думал он. — Были б вагоны, честное слово, запихнул бы в них окопниц и погнал бы назад в столицу. Нечего им тут делать...» Он жалел женщин, суеверно надеясь, что хорошие люди там, за линией фронта, тоже пожалеют его жену и детей.

Старичок меж тем потрусил в церковь, где, как видно, была ремонтная мастерская, потому что оттуда выскочили пацаны с двумя тачками — на каждой по баллону — и с гиканьем повезли их через шоссе к редкому леску.

«А, черт с ними! — подумал капитан. — Лишь бы были заняты. Безделье — мать паники. А за делом и страха поменьше... Кто знает, может, и пронесет...»

Но тоска грызла его отчаянная.

5. ДВА ТУЗА ИЛИ ПЕРЕБОР?

Все началось с того, что утром на пересылке продуктов ему не отпустили. Сунули по буханке хлеба на каждую окопницу и еще каких-то комбижиров, но и то не на все триста душ.

— Бюрократы, — пробовал он качать права. — Что ж, машину за сто верст гонять?!

— Нету, капитан, — отрезал завстоловой, пожилой коротышка-сверхсрочник. Четыре треугольничка высовывалось из-за накрахмаленного ворота его халата. — У нас кроме ваших баб народ есть. Мы не склад. Кормить — кормим, а отоваривать — в военторг дуйте.

— Так раньше ж давали...

— То раньше, а то теперь...

— Ничего не теперь... Войну никто не отменил. Слышь, старшина, я тебе говорю: крупу давай. И комбижир не жми.

— Нету, — повторил старшина.

— Выполняй приказ, сверхсрочник. Точка!

— Нет. — Старшина мотнул седым ежиком.

— Невыполнение?! Пристрелю, сверхсволочь!

— Катись-ка ты, капитан, к едрене-фене. Навидался я нервных...

«У, зараза... — думал капитан, выходя на станционный двор. — Попался бы ты мне за Днепром. Так таких ведь в тылу сберегают. Нечего тебе, Гаврилов, тут глотку драть. Был ты человек, а теперь бабий придаток...»

— Где отовариться можно — не знаешь? — спросил молодого водителя и закашлялся, потому что в кабине вдруг пахнуло гарью. Видно, где-то что-то жгли — по улице навстречу полуторке летело густое серое облако, похожее не то на снег, не то на тополиный пух.

— Разузнаем, — ответил боец.

Голос у него был уверенный, а лицо чистое и тонкое, городское. Но продсклад искать не пришлось.

На узкой булыжной, летящей под уклон улочке наперерез их «газику» выскочил пожилой еврей и, вздымая руки, запричитал:

— Товарищи военные! Товарищи военные! Спасите!.. Грабят!

— Тьфу ты... — Водитель отчаянно затормозил и крутанул на тротуар.

— Грабят, товарищ командир! — крикнул еврей, разглядев в кабине капитана. — Больше полмагазина вынесли!

...В маленький продмаг, как в бесплацкартный вагон, натолкался всяческий народ. Единственная витрина была напрочь выбита, и через нее совали мешки с крупой и сахаром. Гул стоял невообразимый, вполне вокзальный.

Неловко припадая на простреленную ногу, капитан, не раздумывая, опустил рукоятку ТТ на затылок какому-то старику в зимнем пальто, принимавшему через витрину заколоченный ящик.

«Хорошо, не женщина!» — успел подумать и жахнул в воздух.

— Прекратить! Застрелю! — Он затрясся, как контуженый.

Все в ларьке и снаружи разом отвалили от витрины, замерев, как перед фотоаппаратом. Только старик в зимнем пальто шарил на тротуаре — искал кепку. Она валялась рядом.

«Не насмерть, — подумал капитан, — хотя вообще такого не жалко...»

— Как допустил? — накинулся на завмага. — Чего милицию не звал? Или заодно с ними?

— Да что вы, товарищ командир?! Зачем обижаете? Я же не бежал, не бросил, как другие...

— Еще чего!.. Милицию звать надо.

— Так нет ее, милиции. Сегодня прямо как под землю...

— Звонил бы.

— Так не заслужили телефона. У нас мелкая точка...

— Интересное кино выходит, — вздохнул капитан. — А ну назад! Я тебе убегу... — Пригрозил он пистолетом парнишке. Тот норовил выскочить через витрину. — В другие двери не уйдет?

— Нет. Там замки на петлях.

— Ну, беги, торгаш. Звони мильтонам. Только раз-раз — одна нога здесь, другая — напротив. Две минуты отпускаю.

— Ой, спасибо! Спасибо, что сразу остановили безобразие! — крикнул завмаг, уже на бегу.

— Телефон испорчен! — закричал он из будки.

— И этот тоже... — чуть не рыдал из соседней.

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! — выругался капитан. — Не могу я с тобой загорать. Женщины у меня не кормлены. Случаем, не знаешь, где армейский продсклад?

— Не уезжайте, товарищ командир! — взмолился завмаг. — Побудьте еще минуточку. Без вас опять начнется. Или езжайте! Езжайте на здоровье. Только стрельните меня сначала!

— Что, опсихел?! Где тут у вас продбаза военная?

— Зачем база, товарищ военный? Вам продукты нужны? Берите. Сахар? Берите! Масло? Ящик? Пожалуйста! Крупа? Забирайте! Разве я для себя держу? Я для победы стараюсь. А они тащат! Берите все, товарищ командир! Пусть лучше ваши жены и дочери будут сыты, чем это хулиганье.

— Да ты что? Какие жены? Жена моя и пацаны у немцев. Свихнулся, папаша. Хотя, стоп. Требование у меня по форме. Отпустишь? Три сотни женщин жратвой не обеспечены.

— Конечно, что за вопрос! — Завмаг засуетился. — А ты лежи, лежи, — цыкнул на старика в зимнем пальто; тот наконец отыскал свою кепку. — Не стыдно тебе, Прохор Степанович. Ты же пожилой человек!

— Знакомый? — удивился капитан. — Или они тут все друзья-знакомые? А ты вот что, товарищ заведующий, организуй-ка их, пусть грузят. Правильно, боец? — Он повернулся к водителю, который с независимым видом курил, привалясь к борту полуторки.

— Точно, товарищ капитан. Пусть потрудятся.

— А ну, выходи-носи. На первый раз прощаю, хотя трибунал по вас плачет...

— А что, немцам оставлять лучше? — злобно спросил старик, поднявшись с тротуара.

— Каким немцам? Пули захотел?

— Каким-каким? Обыкновенным! Радио слушать надо.

— Ты мне не верещи. Бери мешок и в кузов, не то передумаю и не так вдарю! — рассердился капитан. — Ишь паникер. Носите, носите... А ты, отец, — кивнул завмагу, — бумаги давай. Подпишу, где надо... Тоже вздумали — немцам!.. Из-за таких гавриков и отходим. Стрелять вас надо.

— Вот бы на фронте и стрелял, — буркнула какая-то тетка из-под мешка, который тащила втроем с девками, возможно, дочерьми. — Все вы с женщинами герои. Снизу заносите, — прикрикнула на девок. — Не мы вздумали грабить. Приказ был не оставлять ничего.

— Ну и пораженцы у вас! — Капитан поглядел на завмага. — Сердце, можно сказать, родины, а такой, прости за выражение, бардак. Нигде похожего не видел. — «Это потому, что бегал быстро», — подумал про себя. — Что они несут про сообщение? — спросил завмага.

— Передавали: «Ждите важное...», а какое — не сказали... — ответил завмаг. — Вчера им расчет на фабрике произвели, а зарплату задержали. А тут еще это сообщение... Видимо, волнуются... Говорят, Москву будут...

— Враки, — перебил капитан, боясь, что завмаг назовет вслух то страшное слово. — Фашистское вранье, — добавил, успокаивая самого себя. — И ты веришь? — строго поглядел он на завмага. Но строгость была напускная.

«Черт его разберет!.. — подумал он. — Важное сообщение. А у меня там триста душ женского полу. Вот порезвятся фрицы».

— Конечно, не верю, — твердо сказал завмаг. — Товарищ Сталин не допустит.

— Правильно, папаша. Спасибо, продуктами выручил. Теперь прямо на окопы махну.

— Вам спасибо! Тут вот подпишите и тут. Все, как в требованиях. Два ящика — масло, лапша. Восемь мешков — пшено, песок, гречка.

— Ладно, верю. Прощай, отец! — крикнул капитан из кабины. — Теперь дуй сюда! — Он повернулся к шоферу, вытягивая из-под шинели планшетку с картой. — Вот, где крестом черкну-то — разберешь?

«Триста женщин, — не шло у него из головы. — У меня одна — и то спать не могу, а тут целых триста!» И он опять увидел перед собой так близко, что того и гляди дотронешься, свою Серафиму, солидную женщину, вдвое шириной и весом против него, суховатого и легкого. «Давала она мне политдрозда», — улыбнулся он. Как все, несколько забитые семьей люди, бывший политрук любил иногда промочить горло. «Знал бы второй батальон, какие кувалды у Серафимы Сергеевны! А может, и знал. Красноармейцы народ дотошный, все поразведают... А ведь ходок ты был, политрук, — сказал он себе. — То есть не политрук, а тогда еще в помкомвзводах ходил. А политруком — уже мало: разок на маневрах и два раза в санатории. А больше не было. Заливаешь, парень? — подмигнул самому себе. — Да нет. Правда. Раиску ведь не принял... — Раиска, Раиса Васильевна, была сестрой-хозяйкой госпиталя. Очень самостоятельный товарищ, не замужем. — Можно сказать, на самом краю удержался, — улыбнулся капитан, вспомнив, как в бельевой он в шутку ее обнял, когда менял госпитальное белье на армейское, а она укусила его в грудь. — Показался я ей. Это точно. Все искали, где поприжать, а я с ней вежливо, по имени-отчеству, как, мол, живете, самочувствие и настроение. Вот она и глаз положила. Только что ж мне в закутке напоследок? Симка небось сейчас морду сажей мажет. Господи, хорошо хоть не первой юности (и красоты, согласись, политрук!..). И красоты, — не стал спорить он. — А на кой? Красота — не миска. С нее не позавтракаешь. Зато пацанов — первый сорт! — народила... Нет, незачем и пустое... — подумал он. — Тут чужую прижмешь, там немцы твою. У них тоже голодуха на это дело. Хотя, говорят, походные бардаки за собой возят. Но бардак, он, может, как кухня... Когда подвезут, когда нет... Да чего это с тобой?! — оборвал он себя. — Чего про похабель мусолишь? Симки, может, в живых нет. Жена командира. А до прошлого года — политрука. Бей жида-политрука, морда просит кирпича, — криво улыбнулся он, вспомнив принесенную ему бойцами листовку. — Еще спасибо, что сам я русак и Серафима — природная кацапка...»

И его отчаянно потянуло к Симке, крупной Серафиме Сергеевне, что была вовсе не мед и не сахар, а одни окрики и подзатыльники. К той самой Симке, которую он шесть лет назад по пьянке обрюхатил и женился лишь силком, когда сам комполка чуть у него в ногах не валялся.

— Ну женись, Гаврилов! Не демобилизовывать же за ерунду. Ты же прирожденный краском. Ну, Щорс прямо. Только бороды не хватает. Женись, и хрен с ней. Все они на один чертеж: две ноги и глупость между... А возраст (Симка была на семь лет старше), так оно еще лучше. Гулять не будет.

— Ты женат? — спросил Гаврилов шофера. Они уже оставили Москву и два КПП за ней и неслись почти пустой магистралью.

— Нет, — мотнул головой шофер, не вынимая изо рта папироски.

«Не поймет, — подумал Гаврилов. — А объяснять — у меня слов таких нету. Тут Лебедев-Кумач нужен, чтоб понятно стало, как от всей этой неразберихи домой к Симке охота... Домой?! Скажешь тоже!.. — рассердился он. — Дом-то тю-тю...» Но ему все равно хотелось домой, куда угодно, но в ту комнату, где уже все по Симкиному, хоть въехали они в нее только вчера или даже сегодня на рассвете. Какие у политрука вещи — хрен да клещи, чемодан да ночной горшок... А Симка умела: раз-раз и жилье у нее. И уже вечером зовет: «Заходите, товарищи командиры, чай с вареньем пить».

«Везет Гаврилову!» — завидовали неженатые, выскребывая по три раза чайные блюдечки, и бежали не упустить девах, крутившихся вокруг разместившегося полка. А Гаврилов, завидуя им, покорно стоял с полотенцем у плиты или примуса. Симка мыла посуду, он вытирал.

Но сейчас, когда все наперекосяк, и старый уже — тридцать первый год, и сивость в волосах имеется — понимал: не в девках счастье. А сидела бы рядом вместо этого курца-водителя Симка, страх бы вчетверо убавился. Она и баранку крутит — выучил. Вообще способная. Такой бы в институт — и командиром производства. На блюминг. Говорят, на всю страну одна женщина есть на блюминге... А что такое блюминг, а? Знал, да забыл...

«Тут, Сима, сейчас такой поворот, — начал он жаловаться жене, — что без тебя, как без чекушки, не разберешься. Женщин мне придали. Триста душ. Все равно как помещику. А я над ними сроду не командовал. Вот бы тебе как женсоветчице. Ты бы их раз-раз и в норму привела. А я с крыши «газа» глотку драл — никакого впечатления».

С мыслями о Симке даже сидеть было удобно.

— Хороша дорожка? — спросил водителя. Они уже свернули с главной магистрали на другое шоссе, тоже асфальтированное, но поуже.

— Тормозить не надо, — кивнул водитель. И правда, шоссе было совсем пустое. Никого они не обгоняли, и навстречу никто не ехал. Только ветер свистел, да уже совсем редко и глухо ухали где-то зенитки.

— Бомбежки не боишься? — спросил Гаврилов.

— Нет. У нас скорость хорошая.

— Может, женщин догоним.

— Вполне возможно, — согласился водитель.

«Такие вот дела, Сима», — подумал Гаврилов, но тут у молчаливого шофера голос стал по-мальчишески ломким, лицо покраснело, и он выпалил:

— Товарищ капитан, разрешите обратиться! Вы здешний?

— Нет.

— Понимаете, я хотел узнать. Только не подумайте, что...

— Валяй, чего там...

«Погоди, Сима, — мысленно сказал жене, — боец что-то нервничает...»

— Выкладывай. — Он повернулся к шоферу.

— Понимаете, я москвич. То есть харьковский. Но уже здесь два года — после первого курса забрали. Так вот никогда не было такого: «Ждите важное сообщение».

— Ну и что?..

— Когда война началась, было «Работают все радиостанции Советского Союза...».

— Не вижу вопроса, — сказал Гаврилов. — Ты вон целый курс института кончил, а обстановки, можно сказать, ситуации — не понимаешь. А в чем ситуация? Ну, в чем?

— Немцы к Москве идут...

— Это не ситуация, а частность, — сказал Гаврилов. — Ты, может, и грамотнее меня, а главного не соображаешь. А оно, скажу тебе по секрету, в том, чтобы головы себе не ломать и выполнять приказание. Вот дорога хорошая, жми себе и радуйся, что скорость давать можешь. И я вон радуюсь, что женщинам продукт везу высшей качественности, а не комбижир какой-то. А если за всех голову ломать, то на личную обязанность, на долг свой священный, можно сказать, сил не останется. Сталин пусть Москву защищает, а ты руль держи. Ясно?

— Ясно-то ясно, товарищ капитан... Но шоссе уж очень пустое...

— А это не твоя печаль. Ты что, дорожная инспекция?!

«А он с мозгами, как думаешь, Сима? — вернулся к жене Гаврилов. — Головастая у нас молодежь! Из вузов берут. А вообще-то по шоссе и правда — хоть шаром кати... Вдруг они того... Москву, как Наполеону?.. Тебя ведь отдали...»

— А, сволочи! — выругался вслух и дернулся так, будто получил кулаком в челюсть.

— Зубы болят, товарищ капитан? — спросил водитель.

— Ага, — кивнул Гаврилов, который видел дантистов только на медицинских комиссиях.

— Закурите. Помогает!

— Нельзя мне. Легкое прострелено, — на этот раз не соврал капитан.

— А как вас?.. — спросил водитель, который еще не видел войны.

— Пулеметом из танка. Нервы не выдержали — вперед полез... Да ну его, не в этом беда, парень. У меня баба с пацанами под немцами осталась.

— Да я слышал. Вы завмагу говорили.

— Вот что плохо, товарищ боец.

— Да, понимаю...

— Ну этого ты, положим, не поймешь. Но спасибо за сочувствие. А пусто и вправду как на том свете!..

— Зато скорость! Может, догоним эшелон и повернем его назад.

«Головастый!» — подумал капитан.

— Еще чего! — сказал сердито. — Ты, что ли, поворачивать будешь? На месте есть фортификационное («Смотри, выговорил!» — обрадовался Гаврилов про себя) начальство! Оно пусть командует. А поворачивать будешь руль и то, если я тебе прикажу. Так вот... Понял? — Но тут же, почувствовав, что был лишне груб, а с водителем пережимать никогда не надо, Гаврилов положил ему руку на плечо, что могло означать: «Не скисай, парень. Не пропадем!» — или что-нибудь в этом роде.

— Инженерное начальство, — сказал капитан вслух, не надеясь второй раз выговорить сложное слово, — само соображает. Да у них там телефон или даже рация есть, — неуверенно добавил он. — Они твое «важное сообщение» еще, может, вчера слышали. Если только оно — не вранье, — добавил для собственного ободрения. — Нет, Москву не сдадут. Москва — это, брат, политика! Москва — это, можно сказать, — все, хоть мы с тобой и не оттуда. Слышал, когда надо сказать: много, до едреной фени — говорят: прямо Москва?

— Слышал, — неловко усмехнулся водитель. — И когда в очко два туза выходит, тоже называется «Москва».

— Ну ты мне не лыбься, — помрачнел капитан. — Перебора не будет.

6. ДЕД-НЕПОСЕДА

Но перебор, кажется, получался. У переезда почти перед самым носом пронесся в обратную сторону порожний разномастный состав с паровозом на хвосте, и вскоре стало видно, как женщины с ведрами ползут через картошку.

— К церкви, товарищ капитан? — спросил водитель.

— К ней. Может, оно там...

Но фортификационного, или, проще, инженерного, начальства так и не отыскали.

— Не было здесь таких, — вежливо, словно оправдываясь, отвечал старичок в балахоне. — Тут два дня никаких отрядов не было. Во вторник днем шли туда, за реку... Точнее, на запад... Очень быстро прошли.

— А стрельбу слышно?

— Простите, я глуховат несколько, — смутился старичок. — Но как будто бы нет. А смена моя, — он показал на парнишек, которые крутились рядом, — спит за троих.

— Понятно, — неуверенно сказал капитан.

— Да, извините, вспомнил, — сказал старичок. — Наверно, стреляют, только далеко. Стекла у нас в доме чуть-чуть ноют, и, знаете, посуда в буфете тоненько-тоненько поет, словно тоскует.

— Ясно, — сказал капитан, хотя ясности как раз и не было.

— А это, простите, ваши, как бы это сказать, бойцы? — полюбопытствовал старичок, тыча рукой в растянувшихся по полю женщин.

— Да, окопы рыть будут, — ответил Гаврилов. — Иди в кабину! — сердито крикнул он шоферу, жалея, что не погнал его раньше и тот слышал разговор. «Хотя куда ее, правду, спрячешь?» — тут же подумал про себя.

— Эй, товарищ старшая! — крикнул Гаврилов вылезавшей на шоссе Марье Ивановне. Крупная, как Симка, она запомнилась ему еще с утра. — Я тут шамовки привез. Прикажи своим сгрузить. Питание — первый класс.

— Ясна-а! — крикнула она, подплывая к полуторке.

— Помоги им, — сказал Гаврилов шоферу.

Машину стали разгружать, но не так споро, как на рассвете полуторки с инструментом. Видно, допек женщин бросок через картофельное поле.

— Мне их разместить надо. — Гаврилов повернулся к почтительно ожидавшему старичку. — Тут у вас как, село-поселок близко?

— Километра два будет.

— Не годится. Окопы не танцы.

«Бегай потом их собирай...» — подумал он.

— А в церкви что? Ремонтная? Вот пускай в церкви ночуют. А вас уж не знаю куда...

— Да, конечно, — засуетился старичок. — Мы понимаем: все для фронта. Мы и сами рады работать для фронта. Оборона здесь выйдет просто превосходная.

«Слава богу, отсюда не уйдут, — обрадовался старичок. — Куда мне отступать с Клавдией Тимофеевной? А в подвале на случай обстрела я ей уголок оборудую...» И он стал излагать Гаврилову преимущество обороны на реке.

— Ладно. Но без самодеятельности, — обрезал Гаврилов, однако старичка не остановил.

— Ну, ребятки, — крикнул старичок, чуть не как бородинский полковник, только не добавил: «не Москва ль за нами», — везите баллоны! Настоящая работа будет. Рельсы начнем резать, ежи сваривать!

— Вот что, отец! — вслед ему крикнул капитан. — Простите, не знаю, как вас по имени-отчеству. Так вот, Михаил Федорович. Вы человек, видно, грамотный, даже бывалый. Наверно, инженер? Так вот, поручаю вам тут пока возглавить строительство.

— Я, собственно, только самарское техническое... вместе с Сергей Миронычем Кировым, то есть гораздо раньше, — запутался от волнения старичок. — Но закончил, слава богу, закончил... Так что получается инженер не полный и другого профиля. Но примусь. С удовольствием примусь... Только женщин, простите, несколько побаиваюсь...

— Ничего. Над ними свои командирши есть. Вы только им нарисуйте, где рыть. Пусть ковыряются.

«Эх, нельзя расхолаживать энтузиазм», — сказал он себе.

— Чего-нибудь да нароют, — добавил вслух. — И еще, Михаил Федорович, покажите водителю, где тут отделение связи.

— Слышишь? — Капитан подошел к Марии Ивановне, которая руководила разгрузкой. — Останешься за меня. Порядок держи. Пусть кашу варят. Масло не экономьте. Накорми людей как следует. И еще за сеном-соломой отправь. Пусть накидают в церкви, а то застудят нужные места — ни рожать, ни утешать не смогут.

— Ясна-а! — засмеялась старшая. — Поняла! Езжай, начальник! — подмигнула ему со значением.

— Да. И еще пусть вкалывают в меру. До темноты — не больше.

— Костры можно будет разжечь, — подал голос подошедший Михаил Федорович.

— Отставить костры! — раздраженно оборвал капитан. «И что это на мою голову активистов сегодня подвалило?» — Самолеты, — объяснил, — налетят.

— Я полагал, дело экстренной спешности...

— Спешности оно, конечно, спешности, но спешность надо с головой делать, — отрезал капитан и тут же, передумав, потрепал старичка по балахону: мол, не мне вас учить, Михаил Федорович, да обстановка нынче особая.

«А что, как связи нет? Как я их буду отсюда уводить, когда на кирках и ломах выложатся? — спросил он себя. — Вот так всю дорогу: одних подгоняй, других за руки держи, активистов этих! А на немцев уже сил не остается».

— Крути на почту, — сказал он шоферу.

В церкви было темновато, почти все стрельчатые окна были забраны фанерой. Неприятно пахло горячим железом и соляркой, но Лия радовалась этим запахам. Она бочком, будто в щель, вошла в двери, через которые свободно проезжали трактора.

— Помолимся, что ли! — засмеялись за ее спиной.

— Ой, сто лет не была.

— Не храм, а пакость одна, — проскрипел чей-то немолодой голос.

— Лийка, загородь меня, — прошамкала Ганя и приподняла юбку, но на нее напустились женщины:

— Креста на тебе нет!

— Господь попомнит!

— Нету его, — осклабилась Ганя. Лицо у нее было как у шкодливой кошки. — А крест, оно правда, я в торгсине сменяла.

— Да пес с ним, с богом. Спать тут — твое нюхать! — рассердилась Санька. — Вот сейчас врежу... — И запуганная Ганя выбежала из церкви.

«Все-таки это ужасно, — подумала Лия, — есть ведь — совсем немного, но есть — религиозные. И для них это оскорбительно. Надо уважать чужие чувства. Правда, тут уже мастерская. Но как мы еще страшно невоспитанны». И она зарделась, вспомнив, как Санюрин отец, управдом, за день до войны ввалился к ней в комнату отбирать жилплощадь.

— Да пропиши ты Саньку! Чего там! Куда одной столько?! — кричал он, изрядно пьяный, и вдруг начал ее обнимать. И, когда она вне себя от брезгливости и ужаса толкнула его к двери, он бессмысленно и дико, как полный идиот, распустил губы и захохотал:

— Лийка, Лийка! Хочешь, птичку покажу? Вот гляди, птичка, птичка!

Это было ужасно, хотя она ничего не разглядела, потому что была почти что в обмороке. Но тут из коридора влетела Санька, треснула отца кулаком по голове и стала отпаивать Лию. И потом, обнявшись, они проплакали до утра.

— Кончай загорать! — расплескалось по церкви и повторилось, отдаваясь от стен.

— Работать, бабочки!

— Выходи вкалывать! — кричали старшие команд. Перед храмом круглолицый толстенький старичок размахивал руками, распределял по участкам.

— Впереди бугра, ниже по склону, ройте одиночные. Пожалуйста, друг от друга не меньше тридцати шагов. И в шахматном порядке, чтобы не в затылок один другому. А сам бугор прорезайте канавами, ну, шагов что-нибудь на пятьдесят и не в полный рост, а по плечи. Бруствер уложим — как раз будет. И, пожалуйста, извилисто. Я сейчас вам покажу.

Он попросил у Гани лопату и побежал на бугор чертить линию траншеи.

— От дед-непоседа! — шамкнула Ганя. — Старый, а летает! Колобок чистый.

И впрямь Михаил Федорович будто парил на крыльях. Только на седьмом десятке ему, сельскому учителю алгебры и физики, а в сезонное время также и технику МТС, привелось командовать чуть ли не батальоном. Раньше его слава простиралась не дальше трех верст в радиусе, да и то ребята все с меньшим терпением выслушивали его радостную бормотню о теле, погруженном в жидкость, или о корнях и возведениях в степень. И вот, когда уже не ждал, вдруг как с неба свалилось, и оказалось: нужен, просто необходим. И еще такая удача, что рядом с домом — и все увидят, как Михаил Федорович, немолодой, но бодрый мужчина, себя не жалея, личным своим примером заражает других.

— А ты чего мух ловишь? — напустилась на Ганю старшая. — Лопата твоя где?

— Да старикан одолжил!.. Мне с ведрами справнее, Марь Ивановна. Я — раз-раз за водой...

— Ничего, без тебя обернутся. Бери инструмент и шагом марш!

И Ганя полезла на бугор, завистливо оглядываясь на женщин у церкви. Одни тащили с реки воду, другие копошились у костров, пристраивая над ними закопченные ведра, третьи уносили мешки в храм — как бы не полил дождь. Две женщины, разживясь в мастерской топорами, нещадно раскурочивали деревянный сарай на церковном подворье.

— Тише, девки! — прикрикнула на них старшая. — Закуток капитану оставьте. А то ему в храме спать неприлично: дух от вас тот еще...

— Ха! — откликнулись лесорубки, и эхом отозвались возле костра поварихи. Настроение тут было вполне боевое, и Марья Ивановна пошла глядеть, как идут дела на траншеях.

— Роешь? Молодец! — похвалила Ганю. — А каша не убежит. Все получат. Капитан маслом разжился.

— И ты, управдомово племя, даешь! Давай, красавица! — похвалила Саньку.