БИБЛИОТЕКА «ОГОНЁК» №49

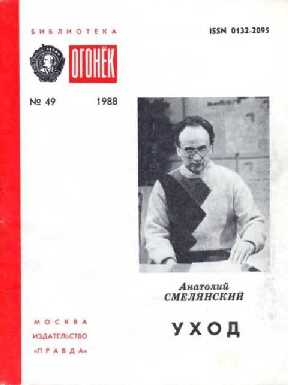

Анатолий СМЕЛЯНСКИЙ

УХОД

(БУЛГАКОВ, СТАЛИН, «БАТУМ»)

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1988

Анатолий СМЕЛЯНСКИЙ

Анатолий Миронович Смелянский родился в 1942 году в Горьком. Доктор искусствоведения (1986 г.), заведующий литературной частью МХАТа СССР им. Горького, проректор Школы-студии (вуз) им. В. И. Немировича-Данченко. Автор книг «Наши собеседники» (1981), «Михаил Булгаков в Художественном театре» (1986) и многих статей по проблемам истории советского театра и современной культуры.

Книги и статьи А. М. Смелянского переводились на немецкий, английский, польский, испанский, чешский, французский языки.

«ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ»

Уход из Художественного театра развязывал один из самых болезненных и крепких узлов булгаковской жизни. Заявление об уходе, по собственным словам драматурга, занесенным в дневник Еленой Сергеевной Булгаковой, было написано «с каким-то даже сладострастием» 1. Он дал зарок не переступать порога театра и выполнял этот зарок в течение нескольких лет с буквалистской точностью. Когда Булгакову пришлось однажды, не дождавшись жены на улице, зайти за ней в мхатовскую контору, то есть «переступить порог», это простейшее событие послужило причиной «выяснения отношений». С осени 1936 года создатель «Турбиных» ни разу не был на своем спектакле. Не увидел ни одной премьеры Художественного театра, начиная с «Анны Карениной» и кончая «Половчанскими садами». Несмотря на настойчивые приглашения, не пришел ни на один из юбилейных спектаклей, что прошли осенью 1938 года в связи с 40-летием МХАТа. Он не поздравил ни одного мхатовца с очередной наградой, поощрением или другим «знаком внимания», которые стали сыпаться на этот театр со второй половины 30-х как из рога изобилия. На просьбу Якова Леонтьева, заместителя директора Большого театра, тоже бывшего мхатовца, написать приветственный адрес юбиляру (все в ту же осень 1938 года) драматург взмолился: «Яков Леонтьевич! Хотите, я напишу адрес вашему несгораемому шкафу? Но МХАТу зарежьте меня — не могу — я не найду слов».

В июне 1934 года из писательской надстройки в бывшем Нащокинском переулке увезли О. Мандельштама. Во время обыска за стеной у Кирсанова — это вспомнит Ахматова — играла гавайская гитара. В этом доме жил и Булгаков. Через несколько недель следователь передал жене поэта спущенное сверху спасительное решение: «Изолировать, но сохранить». В сущности, сходным было и решение по «булгаковскому делу». «Невозможность писать равносильна для меня погребению заживо», — писал Булгаков Сталину в марте 1930 года. Писать было разрешено, но не разрешено было печатать. Заживо погребенными оставались

1 Дневник Е. С. Булгаковой хранится в ОР ГБЛ. Все ссылки на этот источник далее не оговариваются.

3

рукописи, и это кладбище замыслов и несбывшихся надежд отравляло жизнь, вызывало невыносимую тоску. Изолированный, но, в отличие от Мандельштама, «сохраненный», он получил возможность со стороны наблюдать за диковинными превращениями умов, людей, талантов. Предвосхищение исторических поворотов, человеческих поступков и реакций стало постоянной семейной игрой, приносившей особого рода горькую радость. Тема, «как он все угадал», столь важная в «закатном романе», в значительной степени произрастает на почве литературного и театрального изгойства: насильственно отрезанный от литературного и театрального процесса, с «обочины», он получил взамен несравненную возможность видеть людей и события такими, какими они были на самом деле. «Отщепенец» стал свидетелем и очевидцем.

События второй половины 30-х годов принимали все более кровавую окраску. В семейной булгаковской хронике отмечены аресты Б. Пильняка, М. Кольцова, С. Клычкова, И. Бабеля, Н. Венкстерн, А. Пиотровского, В. Киршона, Вс. Мейерхольда, Б. Ясенского, Ивана Катаева, самоубийства Я. Гамарника, С. Орджоникидзе, П. Любченко, расстрелы М. Тухачевского и других крупнейших военачальников. Один за другим исчезают в небытие директора МХАТа (в июне 1937 года арестован М. Аркадьев, через два года — Я. О. Боярский). Воображение автора «Мастера и Маргариты» питается фантастическими газетными сообщениями, вроде статьи в «Правде» о докторе Плетневе, лечащем враче Горького, «профессоре-насильнике-садисте», якобы укусившем за грудь свою пациентку.

Апокалипсис входит в быт, становится нормой. Возникают жизненные ситуации, предвосхищающие некоторые эпизоды романа, связанные с темой «милосердия».

Елена Сергеевна готова броситься к случайно встретившимся у Художественного театра Ивану Берсеневу и Софье Гиацинтовой, сказать им «что-нибудь сочувственно», но ее спутники (Булгаков и Леонтьев) удержали «и сказали, что это только хуже растревожит их рану».

Вырабатывается кодекс личного поведения в условиях ежедневного террора: быть ко всему готовым, не растравлять свою и чужую душу, не убегать «крысьей побежкой на неизвестность от опасности», ждать, «пока к вам придут». Не выражать соболезнований, но помогать чем можешь и делать то, что в твоих силах. Булгаков принимает участие в судьбе Николая Эрдмана, вызволенного из ссылки, но не имеющего права проживания в Москве: сам поднадзорный и затравленный, он обращается с письмом к Сталину с просьбой о смягчении участи друга-драматурга.

Современного читателя, воспринимающего события 1937 года из другого времени, может смутить одно обстоятельство: а как же Булгаков избежал общей участи? «Забыли» или продолжала действовать «охранная грамота», выданная в виде телефонного звонка в апреле 1930 года? Вероятно, эта «охранная грамота» действовала. Есть основания го-

4

ворить о том, что Сталин помнил о существовании Булгакова и время от времени подавал сигналы, которые, судя по семейному дневнику, воспринимались власть имущими как подтверждение снисходительно брошенного разрешения: «Живи»! Этим, вероятно, объясняется, что индивидуальная судьба Булгакова не была выкроена по общей мерке эпохи. Не слившись «с гурьбой и гуртом», он, однако, был обречен едва ли не на самую изощренную духовную муку, растянутую на целое десятилетие. То, что разрешение на жизнь было одновременно и «приглашением на казнь», он понял далеко не сразу. Вплоть до осени 1939 года он питался иллюзиями, сопротивлялся, надеялся, впадал в глубокую депрессию, опять на что-то рассчитывал, а потом с новой ясностью сознавал, что у него нет ни одного шанса. «М. А. сказал, что чувствует себя, как утопленный человек, — лежит на берегу, волны перекатываются через него».

Такого рода записи переполняют дневник.

Волны 1937 года Булгакова не поглотили. Более того, этот год оказался в писательской судьбе автора «Мольера» временем очередных болезненных надежд. Проблески изменения ситуации возникали по мере того, как под покос пошли многие из тех, кто травил Булгакова на протяжении всей его литературной жизни. Гибель Л. Авербаха, В. Киршона, кличка «бандит», приклеенная к Р. Пикелю, исключение из партии А. Афиногенова и А. Безыменского, отставка О. Литовского с поста руководителя Главреперткома, аресты А. Ангарова и многих иных булгаковских оппонентов породили, по вполне понятным причинам, версию о возможном и близком повороте в булгаковской литературной судьбе. В дневнике запечатлена краткая, мстительная и в чем-то утоляющая душу женская эмоция. «Отрадно думать, — записывает Елена Сергеевна, — что есть все-таки Немезида и для этих людей типа Киршона». Образ Немезиды 37-го года не раз возникнет на страницах дневника, когда короткое сообщение об аресте многолетнего булгаковского противника или «плохая» статья в «Правде», посвященная пьесе процветающего драматурга (что обычно подготавливало арест и уничтожение), сопровождается вспышкой удовлетворенного чувства: «Закончилась карьера!» или «Да, пришло возмездие». Вполне понятная и вполне человеческая эмоция (тоже вошедшая в состав романной Маргариты) не была сколько-нибудь стойкой у Е. С. Булгаковой. Что касается автора «Мастера и Маргариты», то он не соблазнился чувством торжества над поверженными литературными врагами. Во всем этом он скорее видел продуманный распорядок действий, который никак не менял его собственного положения.

Из многочисленных «обнадеживающих» сюжетов 37-го года приведу только один, но достаточно характерный. Начало мая совпало с новым и очень обостренным переживанием тупиковой жизненной и творческой ситуации. Большой театр в еще большей степени, чем МХАТ, поглощал мозг и время пустой и совершенно бессмысленной работой,

5

исхода которой ни внутри театра, ни вне его Булгаков не видел. 2 мая в дневнике записано: «Сегодня Миша твердо принял решение писать письмо — о своей писательской судьбе. По-моему, это совершенно правильно. Дальше так жить нельзя. Все это время я говорила М. А., что он занимается пожиранием самого себя». В эти дни, заполненные обдумыванием очередного «письма наверх», читкой друзьям первых глав романа о Христе и Дьяволе (название еще не установилось), в квартире раздался звонок некоего Ивана Александровича Доброницкого. По поручению «очень ответственного лица» он сообщил Булгакову следующее: «...Теперь точно выяснилось, что вся эта сволочь (...) специально дискредитировала Булгакова, иначе они не могли бы существовать как драматурги, что М. А. «очень ценен для Республики, что он лучший драматург». На следующий день приводится булгаковский комментарий: «Разговор высоко интересен. Доброницкий строчил все на следующей схеме: мы очень виноваты перед вами, но это произошло оттого, что на культурном фронте у нас работали вот такие, как Киршон, Литовский, и другие. Но теперь мы их выкорчевываем и надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт, ведь у нас с вами (то есть у партии и драматурга Булгакова) оказались общие враги, а кроме того, есть и общая тема — родина». Тут же приводятся поясняющие слова Булгакова, видящего ситуацию насквозь: «М. А. говорит, что он (Доброницкий) очень умен, сметлив, а разговор его, по мнению М. А., более толковая, чем раньше, попытка добиться того, чтобы он написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу. (...) Между прочим, Доброницкий сказал, что идет вопрос и о возвращении Эрдмана к работе».

В сущности, Доброницкий выразил «общемосковскую» точку зрения. Самый читающий между строк народ решил, «что теперь, в связи со всякими событиями в литературной среде, положение М. А. должно измениться к лучшему». В эти же месяцы физического истребления бывших лидеров РАППа является удобная, на десятилетия пущенная в ход и до сегодняшнего дня имеющая своих приверженцев версия о том, кто же погубил писателя Булгакова. Лучше всего это формулирует в те майские дни новый работник литчасти МХАТа Рафалович (вскоре арестованный). Обвиняя А. Афиногенова и В. Киршона во всех смертных грехах, Рафалович говорил на мхатовском активе: «При помощи Гейтца, бывшего одно время директором театра, авербаховцы пытались сделать Художественный театр «Театральным органом» РАППа». Рафалович говорил (и это записано в дневнике со слов О. Бокшанской) о вреде РАППа, о том, «какие типы там орудовали. И вот что они сделали, например, затравили до конца, задушили Булгакова, так что он, вместо того чтобы быть сейчас во МХАТе и писать пьесы, находится в Большом театре и пишет либретто оперные».

Нет никакого резона отводить от рапповцев обвинения в том, что в конце 20-х годов они произвели опустошительный разгром всего лучшего, что было в нашей литературе. Но действия «неистовых ревните-

6

лей» никогда не могли бы иметь таких катастрофических последствий, если бы они не получили верховный мандат на владение литературой. Напомню, что руководство РАППа не избиралось демократически, а кооптировалось непосредственно Центральным Комитетом партии. Руками рапповцев был осуществлен разгром «попутнической» литературы, на следующем этапе они стали не нужны и были столь же безжалостно перемолоты отлаженной машиной, которой они были одновременно и создателями, и жертвами. Ко многим из них вполне применимы пастернаковские строки, написанные в конце 20-х годов: «Я знаю, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж! мученики догмата, вы тоже жертвы века».

Булгаков в этой печальной механике, судя по всему, превосходно разбирался. Он не считал рапповцев первопричиной всех бед отечественной литературы и полагал для себя совершенно немыслимым участие в торжестве по поводу истребления «мучеников догмата». Весной 1937 года, когда в Художественном театре исключили из партии А. Афиногенова и была начата кампания против Л. Авербаха и В. Киршона, многие писатели из близкой автору «Бега» среды предлагали ему включиться в эту кампанию. М. Булгаков наотрез и категорически отказался. 27 апреля 1937 года Е. С. Булгакова записывает:

«Шли по Газетному. Олеша догоняет. Уговаривал Мишу идти на собрание московских драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Уговаривал М. А. выступить и сказал, что Киршон был главным организатором травли М. А. Это вообще правда, но М. А. и не думает выступать с этим заявлением». На следующий день еще один знакомый «уговаривал М. А. пойти выступить на собрании против Киршона, доказывая, что Миша этим сделает себе колоссальную пользу.

Зря он тратил слова».

В последней фразе — отголосок «чужого слова». Это уже не эмоция любящей и страдающей женщины, но та земля, основа, на которых покоился булгаковский характер, кодекс личного поведения и чести.

На протяжении всего 37-го года театральная среда, окружавшая Булгакова, пережевывала слух о том, что «сейчас будет сплошной поворот в пользу Маки», как скажет О. Бокшанская, воодушевленная разгромом, учиненным в Художественном театре А. Афиногенову и В. Киршону. «Так вот советую тебе, пиши скорей пьесу о Фрунзе»! — заключала многоопытный секретарь Немировича-Данченко, целиком оставаясь в пределах расхожих и непререкаемых представлений времени. Проблема выбора касалась Булгакова самым непосредственным образом. Начиная с конца 20-х годов, когда он познал все тяготы литературной травли, Булгаков должен был беспрерывно выбирать. Очень часто это был выбор не только между своим и не своим голосом, но между жизнью и смертью. Именно этим мотивом начинается «Письмо Правительству»: «После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих

7

граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие один и тот же совет:

Сочинить «коммунистическую пьесу» (...) а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик.

Цель — спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале».

Через год в письме к тому же адресату Булгаков вновь разовьет эту тему: «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя».

В том, что Булгаков был «один-единственный литературный волк», он ошибался. «Век-волкодав» бросался на шеи многих его литературных и театральных современников. В том, что Булгаков был один из немногих, кто отказался притворяться «пуделем», он был прав. Формы и способы «перекрашивания», или, как любили говорить рапповцы, «перестройки», были самые разные и самые изощренные. Нельзя было не только не высказаться, но нельзя было и отмолчаться. Под коллективными и индивидуальными откликами на судебные процессы 30-х годов стоят подписи честнейших писателей, включая Б. Пастернака, А. Платонова, И. Бабеля, Б. Пильняка, Ю. Тынянова и многих, многих других. Подписи Булгакова нет нигде. Однако давление «общественного мнения» было очень велико. Советы «перекраситься» идут рефреном через все 30-е годы и разрешаются в конце концов трагической историей с «Батумом». Приведу несколько дневниковых записей 1934 года на эту тему.

Звонок из «Литературной энциклопедии» в МХАТ. «Мы пишем статью о Булгакове, конечно, неблагоприятную. Но нам интересно знать, перестроился ли он после «Дней Турбиных».

Булгаковский комментарий: «Жаль, что не подошел курьер, он бы ответил: так точно, перестроился вчера в 11 часов».

«Вечером пришла сестра Булгакова Надежда Земская и передала мнение одного коммуниста, дальнего родственника ее мужа. Он сказал про Булгакова: послать бы его на три месяца на Днепрострой да не кормить, тогда бы он переродился».

Комментарий Булгакова: «Есть еще способ — кормить селедкой и не давать пить».

14 апреля 1934 года: «Вчера пришел по делу Загорской (из Киева), внезапно почувствовал себя плохо, остался ночевать. М. А. ушел к Поповым, а мы с Загорским разговаривали до рассвета о М. А.

— Почему М. А. не принял большевизма? Сейчас нельзя стоять в стороне, писать инсценировки».

8

Почему-то говорил что-то вроде: «из темного леса... выходит кудесник (писатель М. А.) и ни за что не хочет большевикам песни петь».

В 1937 году позиция не перекрасившегося «волка» или «кудесника», не желающего петь нужные песни, вызывает и ужас, сочувствие. Каких только спасительных предложений он не получал: Ф. Кнорре предлагал ему тему перевоспитания бандитов в трудовых коммунах ОГПУ (на сходном материале возник один из самых знаменитых спектаклей тех лет, «Аристократы», смысл которого в дневнике уложен в несколько слов: «пьеса — гимн ГПУ»). Ему предлагали писать рассказы для «Крокодила», советовали сочинить авантюрный роман, оборонную или антирелигиозную пьесу. Ему грозили, что если пьесы не будет предъявлено, то снимут с репертуара «Дни Турбиных», спектакль, на нитке которого была подвешена его жизнь. Пожалуй, лучше всего эта тема была проявлена в разговоре с В. Дмитриевым. На его предложение писать агитационную пьесу Булгаков ответил: «кто вас подослал»? Тогда художник произнес страстную тираду, ерническую и серьезную одновременно: «Довольно! Вы ведь государство в государстве. Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один вы остались. Это глупо».

3 мая 1937 г.: «М. А. Весь день в постели, ночь не спал... Один пристает, почему М. А. не ходит на собрания писателей, другой — почему М. А. пишет не то, что нужно, третий — откуда у М. А. экземпляр «Белой гвардии», вышедшей в Париже».

17 августа И. Доброницкий пришел в булгаковский дом и вновь начал строчить по старой схеме. Вот уж и Ангаров арестован (ответственный работник ЦК, который сыграл, как считал Булгаков, плохую роль в судьбе «Ивана Васильевича» и «Минина и Пожарского») и потому собеседник «упорно предсказывает, что в литературной судьбе М. А. будут изменения к лучшему» — «и так же упорно М. А. этому не верит». Вслед за этим идет запись, особым светом озаряющая сложившуюся литературно-биографическую ситуацию, завязанную в апреле 1930 года: «Доброницкий задал такой вопрос: «А Вы жалеете, что в Вашем разговоре 30-го года Вы не сказали, что хотите уехать?» М. А. ответил: «Это я могу спросить, жалеть мне или нет. Если Вы говорите, что писатели «немеют на чужбине», то не все ли равно, где быть немым — на родине или на чужбине».

Через три месяца в дневнике короткая запись — без комментариев — об аресте Ивана Доброницкого.

Никаких новых пьес после ухода из Художественного театра Булгаков долго не затевает. Он будто выполняет зарок, данный в письме к В. Вересаеву в апреле 1937 года: «Мои последние попытки сочинять для драматических театров были чистейшим донкихотством с моей стороны. И больше я его не повторю... На фронте драматических театров меня больше не будет».

Клятвы не помогают. Сценическая кровь бунтует, бросая драматурга то к окончательной отделке «Бега» все в ту же «обнадеживающую» осень

9

1937 года, то в буквальном смысле заставляет «донкихотничать»: в 1938 году Булгаков берется за инсценировку «Дон Кихота» для вахтанговцев, и вновь договоры, обещания, поправки, разочарования. Приступая к работе над Сервантесом, по старой привычке Булгаков подбирает эпиграф, на этот раз строки из посвящения автора «Дон Кихота» своему покровителю: «Вложив ногу в стремя, в предсмертном волнении пишу тебе это, великий сеньор». В словах, выделенных Булгаковым, отсвет его собственной ситуации, которую он напряженно осмысливал. Уже «вложив ногу в стремя», писатель пытается найти выход к живой современности, которая разворачивается перед ним во всем своем кровавом и мрачном великолепии. Именно в 37-м году, отложив в сторону «Записки покойника», он решает завершить книгу, в которой современная ему действительность пронизывается токами мировой истории и культуры. Художник ищет опору нравственного поведения человека в труднейших обстоятельствах и доказывает эту возможность на опыте собственной жизни. Он пытается выполнить свое литературное дело с той полнотой самоосуществления, которая открылась ему в судьбах писателей, избранных героями его пьес 30-х годов. Последние годы булгаковской жизни — время интенсивного и плодоносного цветения его творческого духа. Работа писательской мысли не прекращалась, искала и открывала смысл в житейских испытаниях, побеждала их в пространстве той главной книги, которую он в конце концов решил «представить» как свой жизненный итог. Страницы прощального романа едва ли не сильнее всего поражают спокойствием, ясностью и просветленностью авторского сознания, его способностью увидеть свой день и свое время в потоке истории.

Роман он не «представил». Осенью 1938 года, казалось бы, вопреки всей своей предшествующей писательской жизни и вопреки тому, что было им понято в только что сотворенной книге, Булгаков пытается вновь переломить судьбу. Вслед за «Мастером и Маргаритой», не отделав и не отредактировав роман, он решается, он соглашается написать пьесу о Сталине.

Решается или соглашается? Этот важный вопрос обсуждается много лет с разных позиций. Мемуаристы — в частности, В. Виленкин и С. Ермолинский, люди, близкие к Булгакову в то время, — выдвигают противоположные версии. Писатель предстает в совершенно несходящихся обликах. В. Виленкин отрицает «довольно прочно сложившуюся легенду», по которой Булгаков в истории с «Батумом» «сломался», изменил себе под давлением обстоятельств, был вынужден писать не о том, о чем хотел, с единственной целью, чтобы его начали наконец печатать и ставить на сцене его пьесы». Автор «Воспоминаний с комментариями» свидетельствует, что Булгакова увлекал образ молодого революционера, прирожденного вожака, героя (это его слово) в реальной обстановке начала революционного движения и большевистского подполья в Закавка-

10

зье. В этом он видел благородный материал для интересной и значительной пьесы».

Предложение МХАТа питалось, по В. Виленкину, благородным стремлением помочь драматургу выйти к зрителю с произведением, которое было естественным для времени, для исторического момента.

С. Ермолинский в своих воспоминаниях осмысливает этот сюжет в противоположных тонах: «Уговоры продолжались. С ним разговаривали люди, которым небезразлична была его судьба, милые люди. Ах, милые, милые! Без сомнения, они самоотверженно бились за процветание своего театра, мучительно выстраивая его репертуар, а это — тоже вне всякого сомнения — означало и его успех! Их общий успех!»

Коротко говоря, МХАТ тут выступает в роли искусителя, а Булгаков — в роли соблазненного художника, проявившего малодушие и трусость, «самый страшный порок на свете».

При этом нравственная сторона дела касается только Булгакова, и, кажется, никто еще не задал вопрос с другого конца: а что же Художественный театр? Почему он пришел к такому страстному желанию поставить «Батум» и как это желание согласуется со всей мхатовской историей 30-х годов? Или этические нормы индивидуальны, не применимы к коллективу художников и не могут быть исследованы на судьбе театра и даже такого театра, который в истории русской культуры занимает не меньшее, так скажем, место, чем драматургия Булгакова?

Тут же встает и другая проблема: если «Батум» есть акт капитуляции Булгакова, то почему же этот акт «сдачи» не был принят и высочайшим образом одобрен? Почему эта пьеса была категорически и без обсуждений запрещена?

На все эти вопросы ответов пока нет, а без них невозможно понять характер драмы, разыгравшейся в 1939 году.

ВЫБОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой в концентрированном виде собраны самые саркастические и горькие высказывания Булгакова о Художественном театре. Многократно отмечено, что руководители МХАТа погубили драматурга, прокомментирована каждая ошибка театра, каждое его награждение, осмыслены и предсказаны основные повороты мхатовской жизни 30-х годов. Булгаков вскоре после ухода из МХАТа увидел, что его имя из истории этого театра практически исчезло. В многочисленных статьях и буклетах, посвященных Художественному театру и написанных многими из тех, с кем автор «Турбиных» и «Мольера» работал рука об руку, о Булгакове уже не говорилось ни единого слова. «Театр, созданный для славы старины», проходил свой путь, драматург, давший ему такую аттестацию на пороге вступления

11

в мхатовские стены, — свой. При всей полярности этих путей, при том, что Булгаков болезненно и до самых глубин ощущал искривление образа любимого театра, их пути в последний раз пересеклись на сталинском сюжете.

Вязать цепочку приходится с самого начала.

С конца 20-х годов Станиславский и Немирович-Данченко вместе свой театр не вели. Их художественная рознь, усиленная с двух сторон влиянием околотеатральных людей, любивших ловить рыбу в мутной воде театральной склоки, привела практически к полному отчуждению двух режиссеров. «Двоевластие» из силы некогда благотворной, не раз дававшей мощный художественный импульс развитию театра, в 30-е годы превратилось в силу абсолютно деструктивную. Вражда двух руководителей приводила не только к чудовищным деформациям в области театрального быта, но и к гораздо более тяжелым последствиям. В самый серьезный час своей истории МХАТ оказался раздробленным, расколотым внутритеатральной склокой. Нравственные силы коллектива были истощены и подорваны именно тогда, когда надо было решать не проблемы организационного строения, но саму возможность существования Художественного театра.

Дело шло именно о возможности существования МХАТа как явления русской культуры, покоившегося на совершенно определенных принципах. В этом плане никаких существенных различий между частной судьбой писателя Булгакова и судьбой коллективного художника, именуемого МХАТ, не было. На том же рубеже «великого перелома», когда Булгаков обратился с письмом к Сталину, с аналогичным документом обратился в правительство и Станиславский. В его письме были сформулированы условия, без выполнения которых Художественный театр далее не мог существовать. Как известно, некоторые из этих условий были приняты и выполнены. МХАТ был взят под государственную опеку и защиту, поставлен в монопольное и совершенно исключительное положение среди других театров страны. Его тоже по-своему «изолировали» и «сохранили», создав некий «оазис социализма» на театральном фронте или, как тогда любили говорить, «вышку». Новый МХАТ призван был продемонстрировать перед цивилизованным миром преемственность сталинской культурной политики. Далеко не сразу в Художественном театре поняли, какой глубины и разрушительной силы угроза скрыта в верховной ласке. Годы рапповских наскоков и давления отложились в памяти таким воспоминанием, что покровительство правительства и лично Сталина на первых порах было воспринято как очень благоприятное именно для развития искусства театра. Обольщение МХАТа проводилось самыми разнообразными методами, ливень денег и наград сочетался с обещанием невиданной творческой свободы. По отношению к всемирно прославленным режиссерам Сталин действовал крайне осмотрительно и осторожно, стараясь сохранить их «для славы царствования». После инсульта, перенесенного осенью 1928 года,

12

Станиславский получил от правительства длительный отпуск с полным сохранением жалованья и выдачей ему в валюте 3000 долларов. Сообщая об этом С. Бертенсону, Немирович-Данченко неожиданно заключает: «Станиславского власти любят так же, как и любили. Конечно, гораздо больше, чем меня» 1.

«Любовь властей» без возможности заниматься искусством была бы для этих художников равна самоуничтожению. То, что эта тема глубоко занимала, скажем, Немировича-Данченко, гораздо более ориентированного в социальных проблемах, чем его великий соратник, несомненно. После погрома, учиненного в сезоне 1928—1929 гг., Немирович-Данченко вновь поставил перед собой вопросы, казалось бы, бесповоротно снятые в тот момент, когда он решил возвратиться из Голливуда в Москву. Летом 1929 года он пишет из Карлсбада бывшему мхатовцу, переводчику «Женитьбы Фигаро» С. Бертенсону, «о своих давних сомнениях». Режиссер вспоминает Голливуд и как он решал тогда вопрос о возвращении: «И так как я вешал на чашках весов Америку и Россию, уезжая, было 48 и 52, а не 20 и 80, то вот и подумаешь, вспомнишь или рассудишь, и быстро становится 51 и 49, 52 и 48».

Эта арифметика не носила меркантильного характера. Речь шла о главном, о том единственном, что наполняло жизнь: можно ли существовать в Москве Художественному театру как «культурнейшему учреждению России», можно ли существовать Музыкальной студии, к которой всем сердцем прикипел Немирович, можно ли, наконец, осуществлять беспрепятственно свои режиссерские замыслы, то есть свободно творить, развивая искусство МХАТа, — все эти вопросы на рубеже «великого перелома» встали перед основателями МХАТа не так остро, как перед Булгаковым, но на них надо было отвечать. Немирович вспоминает «противное, как клопы и комары», «идеологическое» испытание» 1929 года, и, несмотря на всю свою закалку, несмотря на то, что он ощущает себя «слишком хорошо поставленным», у него вырывается редкое признание: «Но разве Вам не ясно, что мне приходится «зажимать» в душе! И как часто!»

Биограф Немировича-Данченко через полвека после описываемых событий подметит одну психологическую черту руководителя МХАТа: он открывал новое время как новую пьесу. Это так. Стоит только добавить, что «новая пьеса» была безмерно трагической, и мы до сих пор не знаем, чего стоило Немировичу-Данченко «зажать» собственную душу и с какой-то изумляющей пластичностью вписаться в театральный интерьер сталинской эпохи и в предлагаемые обстоятельства этой «новой пьесы».

1 Письма В. И. Немировича-Данченко к С. Л. Бертенсону цитируются по кн.: Аренский К. Письма в Холливуд. По материалам архива С. Л. Бертенсона. — Мюнхен, 1968.

13

Булгаков воспринимал в основном внешнюю канву глубоко драматической метаморфозы, отмечая малейшие промахи Немировича — руководителя театра, Немировича — автора неудавшихся мемуаров, Немировича — человека. «Филистер» — самое нежное из определений крупнейшего режиссера, с которым Булгакову предстояло в последний раз встретиться именно на постановке «Батума».

Не менее драматичной была ситуация, сложившаяся в доме в Леонтьевском переулке. Сознавал ли Станиславский, «изолированный» и «сохраненный» в своем особняке, что происходит за его стенами? Доходила ли до него какая-то реальная информация о жизни страны? Понимал ли он до конца, что происходит в искусстве и во что превращают художников, в том числе и художников созданного им театра? Судя по множеству свидетельств, Константин Сергеевич, как и Горький в те годы, воспринимал происходящее неадекватно. Изоляция привела к опасному смещению и притуплению его нравственного зрения. Он не почувствовал, что экстренный, хамский по форме и ничем не мотивированный разгром МХАТа 2-го является одним из позорнейших событий, предвещавших будущий разгром театров Мейерхольда и Таирова. Развязанная в январе 1936 года борьба с так называемым «формализмом» была воспринята в Леонтьевском переулке совсем в иных красках, чем это было на самом деле. Станиславскому даже казалось, что государственное искоренение «формализма» есть акт высокой заботы вождей об истинном искусстве, поддержка его здоровых тенденций. И даже то, что кампания была развязана сверху и остракизму подвергались крупнейшие художники, не изменило его мнения о просветительском характере мероприятия. «В защиту подлинного искусства выступили не мы сами — артисты, а партия и правительство».

За Станиславским записывают каждое слово, его обожествляют, он живет на улице, названной в его честь (Немирович-Данченко удостоится этой чести через несколько лет). Апокалипсис 37-го года остается как бы незамеченным: в статье, написанной к 20-летию Революции, режиссер говорит об искусстве «будущей блаженной советской мировой республики». В этом неожиданном и чуждом словарю времени словечке «блаженной» — и вера Станиславского, и корни нравственной аберрации, и явная отрешенность дома в Леонтьевском от всего того, что происходило в стране.

История Художественного театра 30-х годов — причудливая и сложнейшая кривая, в которой есть крупнейшие творческие победы в отдельных спектаклях и не менее крупные поражения в области внутреннего строительства, то есть в области театральной этики, нравственной атмосферы, которая разрушается быстрее всего и страшнее всего. В то время как МХАТ раздирался внутренними конфликтами, в Москве складывалась совершенно новая театральная ситуация. Утверждались такие приоритеты, которые на корню подрывали самые основы «культурнейшего учреждения Россия», направляя МХАТ в очень определенную сторону.

14

Когда Немирович-Данченко увидит, что в списке первых народных артистов Союза ССР нет Мейерхольда, он прокомментирует выбор трезво и точно: «Это подчеркивает направление». Новому направлению надо было соответствовать, новый официальный статус надо было беспрерывно поддерживать. И они поддерживали. «Покорение МХАТа» было одной из важнейших побед сталинской театральной политики.

В 1946 году Вс. Вишневский будет выступать перед труппой МХАТа, и тезисы его выступления сохранятся в дневнике Бокшанской. Призывая мхатовцев вдуматься в мудрые строки ждановского доклада и соответствующего Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», драматург припомнил старые грехи Художественного театра, все его ошибки и прежде всего, конечно, пьесы Булгакова. Среди прочего он процитировал фразу Сталина, относящуюся к автору «Батума»: «Наша сила в том, что мы и Булгакова научили на нас работать». Перепроверить утверждение закоренелого врага Булгакова невозможно, но приведенная фраза кажется вполне вероятной и многое объясняющей не только в истории с «Батумом», но и в мхатовской истории 30-х годов.

Он «научил» на себя работать и Художественный театр. Он был не только усердным и постоянным зрителем этого театра, но и активным истолкователем виденных спектаклей, своего рода внутренним цензором, рецензентом, покровителем и советчиком (хотя от этой своей роли не раз отказывался: я, мол, в этом ничего не понимаю, «вот как революции делать знаю», — эту фразу Сталина, брошенную после просмотра «Врагов», со слов Немировича-Данченко запишет его секретарь). Он контролировал, по сути, всю жизнь этого театра, начиная с репертуарной политики и кончая тем, кто поедет из актеров отдыхать летом за границу. Вкус к «большому стилю», овладевший театральной культурой эпохи и по-своему преломленный в «Мольере», в его «тяжелой пышности», был его личным вкусом, отвечал его представлениям о фасаде нового государства. Он определил для МХАТа режим «наибольшего благоприятствования», который проявлялся в разных вещах. Система Станиславского была поддержана в официальном порядке, извечные оппоненты МХАТа один за другим уходили не только со сцены, но и из жизни. Руководителям театра он позволял некоторые вольности, театру как коллективному художнику — не разрешал. Станиславский мог протянуть руку уничтоженному Мейерхольду — это был поступок совсем нерядовой. Немирович-Данченко мог отказаться от интервью газетчикам по поводу закрытия мейерхольдовского театра — это был тоже по тем временам нерядовой поступок. Но коллектив Художественного театра, руководимый Станиславским и Немировичем-Данченко, ликвидацию мейерхольдовского театра должен был приветствовать и приветствовал на специальном митинге. Резолюции митинга и личным заявлениям выдающихся актеров была посвящена целая полоса мхатовской многотиражки, первые три страницы которой были отданы чествованию Станиславского (в январе 38-го года Константину Сергеевичу исполнилось 75

15

лет). Тот, кто сочинил антимейерхольдовскую резолюцию от имени МХАТа, постарался ударить первого исполнителя Треплева побольнее, так, как умеют это делать только театральные люди. Помимо дежурных упреков в формализме, утрате связей с советской общественностью, режиссеру было брошено еще и обвинение в том, что в его театре «процветает семейственность и протекционизм».

Начиная с середины 30-х годов Художественный театр, по существу, был выведен из-под какой-либо критики. Вот обычные заголовки статей, посвященных МХАТу тех лет: «Гордость советского народа», «Лучший театр Страны Советов», «Замечательный театр нашей страны», «Передовой театр советского народа». И сам театр и его актеров беспрерывно награждают: званиями, премиями, возможностью проводить летний отпуск за границей (это в условиях, когда всем остальным настойчиво прививается, как сказано в одном из булгаковских писем Сталину, «психология заключенного»). На гастролях внутри страны театр принимают с невиданной роскошью, отводят ему лучшие гостиницы, загородные правительственные резиденции. В 1937 году Сталин посылает Художественный театр на гастроли в Париж, и это был поистине «королевский подарок». В. И. Немирович-Данченко сообщает С. Бертенсону: «Маленькие актеры во всех пьесах были заменены свободными первыми, так что в толпе сплошь были актеры первых положений. Это чтобы дать возможность ехать в Париж и не занятым в этих спектаклях. Сталин вообще делал этот подарок Театру. Например, Леонидов нигде не был занят, тем не менее поехал и он. И с женами, и Леонидов, и Сахновский и другие. Всего около 160 человек. Громаднейшее большинство было в первый раз за границей. Представляете, какое впечатление произвел на них Париж». Подарок был таким щедрым, что даже женам выписывали суточные, поэтому «все решительно могли закупить себе и родным всякой всячины, а женщины запастись нарядами. Причем на обратном пути навстречу труппе выехал Боярский (наш новый директор, заменивший Аркадьева), и все вещи были пропущены без таможни».

Глухо упомянутый Аркадьев был арестован за несколько недель до начала гастролей.

За подарки надо было платить. Они и платили. Не было, кажется, ни одной политической акции или процесса, ни одного административного решения, касающегося судьбы того или иного художника или спектакля, которое не было бы обеспечено «единодушной» поддержкой мхатовцев. Митинги по поводу казни военачальников, главарей «правотроцкистского блока», одобрение не «рассчитанной на употребление конституции» (слова Б. Пастернака), приветствие антимейерхольдовской и антитаировской кампании — все это постепенно стало нормой нового общественного статуса МХАТа. Положение «вышки» обязывало.

Артистическая среда, так же как и среда литературная, была подмята и деморализована государственным террором. Права на молчание не

16

было и здесь. Читая коллективное приветствие МХАТа Генеральному Комиссару государственной безопасности Н. И. Ежову или статью из зала суда, написанную великим русским актером, содрогаешься и сейчас, спустя десятилетия. Вот зарисовка из зала суда, сделанная Иваном Михайловичем Москвиным для многотиражки «Горьковец». Он описывает подсудимых, проходивших по мартовскому (1938 г.) процессу: Бухарина, Рыкова и других. Он фиксирует их лица: лицо Ягоды — «лицо закоренелого преступника, блудливо бегающие глаза, рот убийцы, отравителя. Я смотрю на этого омерзительного выродка и убийцу, смотрю на хитрое шакалье лицо Крестинского (...), и руки сжимаются в кулаки».

Действительно закоренелого убийцу (через него мхатовцы обычно хлопотали о заграничных паспортах) от мученика Н. Н. Крестинского артист не отличил. Ни система Станиславского, ни опыт игры в чеховских спектаклях, ни душевный опыт такой роли, как царь Федор Иоаннович, не помогли распознать подлинное сквозное действие и подтекст гиньольного политического спектакля. Как раз в тот день, который описан в «Горьковце», Н. Н. Крестинский, отрекшийся накануне от самооговора, был, как теперь стало известно, доставлен из Лефортовской тюрьмы и соответствующим образом «подготовлен» для публичного покаяния.

Да разве один Иван Михайлович Москвин «не распознал» и не отличил?!! Это было тяжелое массовое социальное заболевание, имевшее чрезвычайно сложные и самые разнообразные причины, к выяснению которых мы еще только-только подступаем. Надежда Яковлевна Мандельштам полагала, что человеческая судьба есть не таинственная внешняя сила, а «математически выводимое производство из внутреннего заряда человека и основной тенденции эпохи». По отношению к «вегетарианским временам» эта формула, может быть, и верна. Во времена кризисные, когда разрешают лить «кровь по совести», когда «основная тенденция эпохи» полностью покрывает индивидуальную жизнь, приходится проводить труднейшие археологические раскопки, чтобы обнаружить «внутренний заряд человека». Кого обольстили, кого убедили, кого сломали, кого запугали, кто сам поверил, кто был предрасположен к абсолютной несвободе и с радостью совместил свой внутренний заряд с «основной тенденцией» — как тут математически вывести «производное», которое сплошь и рядом не имело своего лица? Отклики многих мхатовцев на московские процессы и другие государственные кампании как две капли воды однородны с откликами крупнейших писателей, композиторов, врачей и ученых. Для одних подпись под «одобряющей» резолюцией была равна сохранению жизни, для других — знаком лояльности, прививкой от расстрела, как сказано в «Четвертой прозе». Одни подписывали протокольно, коротко и сухо, другие находили цветистые метафоры гнева, впрочем, за пределы сложившихся штампов мало кто выходил. Одни сочиняли оды Сталину с веревкой на шее (как О. Мандельштам в 1937 году), из других выжимали «положительные» стихи

17

мощнейшим прессом заложничества, как положено террористам: так долгие годы держали в тюрьме сына А. Ахматовой. «Я под крылом у гибели все тридцать лет жила», — запишет она в «сожженную тетрадь». Но под крылом у гибели жило все поколение. Отклики на судебные процессы были получены или вырваны у Б. Пастернака и О. Книппер-Чеховой, А. Платонова и М. Москвина, Ю. Тынянова и М. Тарханова, И. Бабеля и Н. Хмелева. Мало кого обошла чаша сия. У каждого был, несомненно, свой «внутренний заряд», но «основная тенденция эпохи» распоряжалась со всеми одинаково, не разбираясь в намерениях. Этой «тенденции» было важно, что депутат И. М. Москвин «откликнулся» на процесс, и совершенно безразлично, что тот же Иван Михайлович Москвин мог в частном порядке хлопотать за кого-то из репрессированных или даже начать составлять какое-то письмо «наверх» с просьбой объяснить, что же такое происходит. Немирович-Данченко мог помогать пострадавшим и помогал: Бокшанская сохранит почтовые квитанции его переводов в Гулаг. Но это была глубоко скрытая и никогда не афишировавшаяся сторона личной жизни. В общественном плане, перед лицом всего народа беспартийные художники, имевшие огромный моральный авторитет и всемирную славу, ни в какой форме своим особым положением не воспользовались. «Основная тенденция эпохи», как катком, прошлась и сравняла с землей личные «внутренние заряды».

Расплата подписями, честным именем была, конечно, страшной ценой. Не менее страшной была расплата своим искусством, своим голосом. Эта расплата в Художественном театре началась прежде всего в новой репертуарной политике, которую стал проводить театр. Дадим слово П. Маркову, свидетельство которого не нуждается в специальном комментарии: «И здесь мы должны громко сказать о гениальнейшем человеке нашей эпохи, который своим чутким отношением к театру направил театр по верному творческому, идейному пути — я говорю о предложении Иосифа Виссарионовича Сталина ставить «Егор Булычов», «Любовь Яровую» и «Враги». Эти спектакли принесли настоящее разрешение того кризиса, который театр чувствовал».

Статья П. Маркова называлась «О новом в искусстве МХАТа». Она была опубликована в газете «Горьковец» 3 июня 1937 года, в номере, где помещен репортаж о том, как исключали из партии А. Афиногенова.

Социальный заказ эпохи Художественный театр начал выполнять еще раньше. На трагедию насильственной коллективизации театр ответил постановкой пьесы «Хлеб» В. Киршона, того самого драматурга, который выискивал среди своих собратьев «подбулгачников» по образцу того, как это делалось в деревне с «подкулачниками». В феврале 1936 года мхатовская многотиражка сообщает, что «Художественным театром принята к постановке новая пьеса Л. Шейнина и братьев Тур «Простое дело». В центре пьесы — образ следователя, о котором сказано так: «кардинальное отличие талантливого следователя Советской страны от столь же талантливого следственного работника буржуазной страны является

18

непременная поддержка трудящихся масс в будничной работе и возможный поэтому твердый расчет на эту классовую поддержку». Невероятно не только то, что замысел пьесы обсуждается мхатовцами, режиссурой и работниками литчасти прямо в кабинете А. Вышинского (один из авторов, Л. Шейнин, следователь по особо важным делам при Прокуратуре СССР, успел уже «отметиться» на одном из процессов 1935 года). Беспрецедентно в истории МХАТа и другое: принятой в репертуар объявляется пьеса, у которой написан только первый акт! Для уяснения булгаковского самочувствия в стенах Художественного театра в том же 1936 году скажу, что после снятия «Мольера» дирекция МХАТа распорядилась взыскать с Булгакова аванс за запрещенный в свое время «Бег».

Спектакль «Простое дело» поставлен не был, но подобного рода затеи насквозь прошивают мхатовскую историю 30-х годов. В конце марта 1939 года Николай Вирта делится с читателями «Горьковца» замыслом новой пьесы «Заговор». Действие ее разворачивается между октябрем 1936 и маем 1937 года, ее герои — «участники правотроцкистского блока». Драматург оповещает всех, что план пьесы и ее переработка обсуждались с Немировичем-Данченко, который дал Н. Вирте бесценные советы. «Больше жизненности, правды, убедительности». Как странно звучали эти исконно мхатовские требования в зловещем контексте.

Дело, конечно, не только в пьесах, отыгранных на иных сценах и поставленных, так сказать, «по указанию». Одновременно с этим шли указания запретительские, которые тоже формировали мхатовскую историю.

Театр отказался от «гениального произведения» Н. Эрдмана, немедленно, не дожидаясь официального указания, снял с афиши булгаковского «Мольера». В 1937 году не выпустили «Бориса Годунова», а через несколько лет не сыграли своего «Гамлета», так широко и свободно задуманного. Многим в 30-е годы, а некоторым и сейчас запрещенные спектакли и не поставленные пьесы кажутся пустяком рядом с крупными и крупнейшими сценическими победами мхатовской истории 30-х годов. Но эти «пустяки», как оказалось, имели огромное значение для судьбы искусства Художественного театра.

Душу приходилось зажимать основательно и при этом хотелось сохранить себя как независимого художника. То, что Немирович-Данченко об этой независимости думал и в 1937 году, показывают документы, в частности не изданная пока в СССР переписка с С. Л. Бертенсоном. Перед парижскими гастролями он пытается представить себе возможную реакцию на мхатовские спектакли эмигрантской среды и европейской публики. Трудности восприятия «Врагов» в Париже ему ясны («будут скучны для незнающих языка»), представляет он и реакцию на «Любовь Яровую» и «Анну Каренину». Тем не менее Немирович полагает, что в художественном отношении ему беспокоиться нечего. Он пишет С. Бертенсону: «Постановки до такой степени глубоки по замыслу, благородны по задачам, до такой степени вне полнейшей плакатности, что

19

злиться могут только непримиримые, заядлые, отупевшие, в шорах... Мое художественное чувство совершенно чисто». И далее, убеждая, кажется, не столько далекого американского собеседника, сколько самого себя: «На сцене столкновение фабрикантов с рабочими («Враги»), и белогвардейцы и главнокомандующий («Любовь Яровая»), и дворец и великий князь и светское общество («Анна Каренина»), и хотя по основе это, конечно, спектакли глубоко социальные, но поданы в такой художественной форме, какая мне кажется идеальной для художника со вкусом и совершенно независимого».

«Совершенно независимый» художник Немирович-Данченко тем не менее предупреждает С. Бертенсона: «В бытовом смысле будет, вероятно, много «недоумений». В отношениях между бывшим Художественным театром и бывшими российскими гражданами. Картина была в ту поездку (1924) такова, какой теперь не может быть и в помине. Другие люди, другие времена, речь на разных языках... Притом же в последние годы так резко обозначаются вражеские массивы, что будут даже остерегаться других».

Потом, уже после гастролей, в интереснейшем подробном письме Владимир Иванович «отчитается» в том, как принимали спектакли, как расслоилась эмиграция и пресса, как прошел по русскому Парижу слух, что труппа и весь коллектив избегают общаться с эмигрантами, что Немирович не позволил труппе встретиться с Шаляпиным и сам не встречается со старыми друзьями. В том же письме описана премьера горьковской пьесы: «Первый спектакль «Враги», переполненный зал. (...) На 70% русская речь. Гул. До начала маленький эпизод, чреватый последствиями. Я сижу с Екат. Ник., нашим послом и его женой в ложе. Когда я вошел, чувствую, что меня глазами искали. Кто-то кланяется — не узнаю — не отвечаю. А вот одна с лорнеткой стоит в проходе и усиленно, повторно кланяется. Около нее двое мужчин. Не узнаю, не отвечаю. (...) Это была Тэффи и из «Последних новостей». Искренне не узнал...»

Когда осенью 1928 года Немирович-Данченко начал репетировать булгаковский «Бег», то на первых же репетициях собравшиеся вспомнили о Бертенсоне в связи с булгаковским Голубковым. «Характеристика молодого героя, из петербургских приват-доцентов. Идеалист. Способный к величайшей преданности и рыцарству. Я привел Вас... И долго-долго перебирали все черты такого типа...» — писал тогда в Голливуд руководитель МХАТа.

За прошедшие с того времени девять лет «идеалист» Бертенсон стал реалистом. Осенью 1937 года он записывает в дневнике: «С невероятной грустью читал я последнее письмо Владимира Ивановича (отчет о парижских гастролях. — А. С). Мне, хорошо его знающему, из каждой строки письма бросается в глаза та ужасающая действительность, в которой принужден жить и работать этот незаурядный человек. Прежде всего сам стиль письма ясно говорит о том, что Владимир Иванович был

20

уверен в том, что оно, перед тем как попадет ко мне, будет прочтено соответствующим «всевидящим оком».

До какой степени Художественный театр был изолирован от общения с внешним миром, видно уже из того, что Владимир Иванович не мог принять даже Геста и Леонидова (двух импресарио, много лет сотрудничавших с Художественным театром. М. Гест организовал гастроли МХАТа в Америке в 1922—1924 гг. — А. С). То, что у него не нашлось получаса времени для этого, совершенно неправдоподобно, и так же как Гест и Леонидов не поверили этому, не верю и я. (...). Случай с Тэффи тоже весьма характерен. Владимир Иванович, при его утонченном воспитании, безусловно ответил бы на поклон дамы, даже не узнав ее. Может быть, фразу его письма «Когда я вошел, чувствую, что меня глазами искали» следует понимать в отношении тех зорких глаз, которые держали под наблюдением каждое движение Владимира Ивановича».

Тут же пересказ впечатлений эмиграции от спектаклей нового Художественного театра:

«К сожалению, — записывает С. Бертенсон, — они не удовлетворили не только «закостеневших в рутине», как пишет Владимир Иванович, но именно людей театральных, среди которых можно упомянуть Добужинского. Общее мнение этих театралов сводится к тому, что если и спектакли нельзя назвать плохими, то, во всяком случае, это не тот Художественный театр, который мы любили и почитали. Ушедшая из него свобода творчества, не подчиненная никаким партийным задачам и политическим давлениям, отразилась в первую очередь на художественной стороне.

Я ни минуты не сомневаюсь, что все это отлично понимает Владимир Иванович, понимает лучше, чем кто-либо другой, и тяжело это переживает. Это скольжение Художественного театра под уклон Владимир Иванович предвидел уже давно, но приостановить это ему не удалось, несмотря на все старания. Его усталость, о которой он пишет, именно не «мускульная», а та внутренняя боль, которая всегда бывала для него острее боли внешней».

То, что понимал С. Бертенсон, живущий в Америке, М. Булгаков, живущий в Москве, понимать не желал. Для него Немирович-Данченко был стратегом, тактиком, театральным прагматиком, автором статьи «Торжество Сталинской Конституции», но никак не художником, зажавшим свою душу. И репертуарная политика МХАТа, проводимая Немировичем, и парижские гастроли, отзвуки которых в течение всей осени 37-го года тревожили, веселили и озлобляли булгаковский дом, и вся внутренняя атмосфера МХАТа означали для автора «Мольера» только одно: крушение Художественного театра.

Летом 1936 года Немирович-Данченко загадывал будущее. Выехав, как обычно, в Карлсбад на воды, пишет в Голливуд: «Громадные вещи назревают, милый Сергей Львович! Встретимся ли мы? И как и где бу-

21

дем разлучены еще по-новому? Если бы двадцать лет назад подглядеть в будущее, мы бы не поверили. Назвали бы фантасмагорией то, что потом оказалось действительностью теперь, даже не на такой длинный срок. Подглядеть бы на три года вперед, пять!..»

Слово «фантасмагория» употреблено, кажется, неспроста. Письмо написано через три месяца после снятия «Мольера», разгрома оперы Шостаковича. Режиссер слишком хорошо понимал, как быстро меняются фавориты. Гадание о том, где и как люди будут «разлучены по-новому», тоже имеет особый смысл, быстро проявившийся в реальности.

В октябре 1938 года МХАТ (уже без Станиславского) отметит сорокалетие: труппа торжественно сфотографируется вместе с руководителями партии и правительства. Лучшие в мире актеры плотным кольцом обступят расположившихся в два ряда Сталина, Молотова, Ворошилова, Жданова, Микояна, Хрущева, Булганина, Ежова. На том празднике Л. Леонидов прочтет очередное приветствие «лучшему другу артистов и театра». Своих слов уже не искали, ритуал исполнили простейшим образом. Непревзойденный исполнитель Мити Карамазова прочел строки Джамбула: «Сталин в каждой мысли у нас, Сталин в каждом сердце у нас. Сталин в каждой песне у нас, Твоя жизнь кипит в труде и борьбе, Сталин, солнце мое, спасибо тебе!»

Чем-то это приветствие напоминало первую сцену «Мольера», ту самую, где гениальный комедиант выдумал сравнение Людовика с солнцем и получил за это королевский подарок.

Через четыре года мхатовцы наградят вождя знаком «Чайки» — этим почетным символом и по сей день награждают тех, кто много и основательно (не менее пятнадцати лет!) потрудился на славу Художественного театра.

Знак «Чайки» вручали в феврале 1940-го. А через два месяца в Художественном театре сыграли «Три сестры», вероятно, последний великий спектакль мхатовской истории. Восьмидесятидвухлетний Немирович-Данченко, разжав душу для гармонии, уловил новую музыку старой драмы, ее предчувствия и пророчества, обращенные в еще неясное будущее. Простой эффект сопоставления времен, помимо всего остального, не мог не потрясать Москву, пережившую ежовщину. Рискну предположить, что «тоска по лучшей жизни», о которой столько раз говорил режиссер на репетициях, тоже была обращена не в постылый собственный день, не в принудительное счастье, не в «московские псиные ночи». По иной Москве тосковали три сестры. Театр причащался к своему прошлому, и чеховские слова наполнялись новым смыслом и содержанием. Вот почему понадобилось уйти от бытовой конкретности и некоторой приземленности старой мхатовской постановки, распахнуть окно в сад, в свет, в раннюю весну, в березовую аллею. Они возвращали достоинство русскому интеллигенту, русскому офицеру, укладу своей прежней жизни. Уже с «отсосанными крыльями», как сказал бы Чехов, они сумели явить с поражающей полнотой судьбы своих старших братьев и се-

22

стер. «Мужественная простота» была не только эстетикой спектакля, она порождала его этику, безоглядный трагизм индивидуального существования, поиски веры и опоры перед той самой надвинувшейся «громадой», которая из смутного будущего стала явью. Что вкладывали они тогда в слова об этой «громаде»? Что звучало в словах Николая Хмелева—Тузенбаха, полагавшего, что через 20—25 лет «работать будет каждый»? Какой личный «внутренний заряд» таился в характеристике старой русской жизни, в которой «нет пыток, нет казней»?

«Зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать. Если бы знать!» Мольба трех женщин в финале, озвученная потрясающим военным маршем, была своего рода искуплением Художественного театра. В воздухе чеховского спектакля можно было отдышаться. И этим «ворованным воздухом» великой литературы дышало несколько поколений, являя чудо театральной реанимации.

Летом 1936 года в Карлсбаде, на водах, мечтал о будущем Немирович-Данченко.

Летом 1937 года пытал свою судьбу и Булгаков. На балконе своего дома вместе с художником В. Дмитриевым он пускал по воздуху папиросные бумажки. «Загадывали судьбу — высоко ли и далеко полетят бумажки. Потом была сильная гроза, которую мы ждали уже давно...»

Неизвестно, далеко ли улетели папиросные бумажки с балкона дома в Фурмановом переулке. Жить Булгакову осталось меньше трех лет. В эти годы он завершит «Мастера и Маргариту», напишет пьесу по «Дон Кихоту», сочинит еще несколько безнадежных либретто. В эти годы пропадет в лагерях жена художника В. Дмитриева, одного из сотворцов предвоенного чеховского шедевра. В эти же годы не кто-нибудь другой, а сам Булгаков заставит себя написать пьесу, которая сыграет в его судьбе роковую роль. Пьеса восстанавливала отношения Булгакова с Художественным театром, прерванные осенью 1936 года. Сыграть пьесу должны были к 21 декабря 1939 года — так хотели отметить 60-летие «лучшего друга артистов и театров».

«БАТУМ»

Телефонный разговор со Сталиным, состоявшийся 18 апреля 1930 года, хорошо известен и многократно прокомментирован. Прослежены психологические повороты разговора и финальный проигрыш Булгакова по всем обсуждавшимся позициям. Так это, вероятно, и есть. Он проиграл возможность выехать за границу, как это сделал потом его старший друг Замятин. Он не получил возможности печататься в своей стране. Ему даровали службу в Художественном театре и сохранили жизнь. В доме Булгаковых, судя по всему, считали, что это не так мало.

23

Возможность диалога «предельно крайних двух начал» сохранялась на протяжении всего десятилетия. Внутри этого ожидания, этой «мифологемы» многое расположилось и многое получает объяснение в литературной судьбе Булгакова (так же как и Б. Пастернака, «осчастливленного» кремлевским звонком в июне 1934 года и в течение многих позднейших лет «болезненно», по выражению современника, интересовавшегося «кремлевским горцем»).

Однако в литературной позиции Булгакова был не только «соблазн классики». Чем дальше, тем яснее дело шло о спасении жизни. Сигналы, поступающие иногда «сверху», свидетельствовали о том, что «Он» знает и помнит. В ответ на них, поддерживая заочный диалог, из булгаковского дома стали подаваться свои «сигналы». Начиная с середины 30-х годов, точнее, с февраля 1936 года, «наверх» пошли сообщения о том, что Булгаков собирается написать пьесу о вожде. Это было булгаковское «моление о чаше». «Батум» начинается не осенью 1938 года, он начинается в апреле 1930-го, когда Булгаков решил, что возможен сам диалог с новым Пилатом.

Первая запись о том, что драматург «окончательно решил писать пьесу о Сталине», занесена в дневник Е. С. Булгаковой 7 февраля 1936 года. Тут важна не только близость к премьере «Мольера» и «Ивана Васильевича», на что будет указано в августе 1939 года, когда «Батум» запретят. Важнее другое: запись непосредственно соотносится с началом грозной политической кампании, начатой «Правдой» в конце января статьей «Сумбур вместо музыки». Намерение писать пьесу о Сталине в резко изменившейся литературной и театральной ситуации было, скорее, не «благодарностью» за близкие премьеры, но «сигналом», спасающим эти премьеры. «Сигнал» надо было передать по назначению. Булгаков решился на этот ответственный шаг и 18 февраля 1936 года в разговоре с новым директором МХАТа М. Аркадьевым пустил «секретную» информацию в общественное обращение. «Я поехала на «Фауст», — записывает Елена Сергеевна, — а Миша в Художественный для разговора с Аркадьевым. После он приехал в ложу и рассказал о разговоре. Он сказал (Аркадьеву) о том, как ужасно поступал и поступает с ним Художественный театр. Сказал, что единственная тема, которая его интересует для пьесы, это тема о Сталине. Разговор был чрезвычайно интересный, но Миша думает, что никакого материала для этой пьесы ему не представят».

«Интересный разговор» был изучен «Фаустом», но этот смысловой аккомпанемент как бы не замечается.

Можно не сомневаться в том, что М. Аркадьев нашел способ сообщить «наверх» о намерениях Булгакова. Однако упреждающая информация не помогла. Маховик литературных репрессий набирал неумолимую силу. Пьеса Булгакова «Мольер» сразу же вслед за разгромом оперы Д. Шостаковича становится поводом для первой в истории 30-х годов редакционной статьи «Правды», начавшей крестовый поход против

24

«формализма» в литературе. Через неделю после запрета спектакля Булгаков в разговоре с П. Керженцевым, председателем Комитета по делам искусств, сочтет необходимым вновь сказать о том, что им задумана пьеса о Сталине. Обдуманный характер этих «сигналов» очевиден.

Никаких прямых ответов на свое предложение Булгаков не получил. Сталин отвечал, так сказать, косвенно и не соблюдая сроков.

24 ноября 1937 года в дневнике отмечено, что на премьере «Поднятой целины» был генеральный секретарь «и разговаривал с Керженцевым, сказал так: «А вот же Булгаков написал Минина и Пожарского...» Яков (Леонтьев) очень обрадован, что упоминалось Мишино имя».

Упоминания продлевали «охранную грамоту». Объяснять значение такой «охранной грамоты» в ситуации 37-го года и последующих годов не приходится.

Тень великого инквизитора постоянно нависает над булгаковской жизнью. Художественный театр, в котором драматург работал, и Большой, в котором он продолжал служить, театры правительственные. И там, и здесь особые ложи, специально оборудованные. Сталин любит театр, считает, что «пьеса является самым важным и самым нужным видом литературы». Он появляется в театре часто, иногда ко второму акту. Появляется обычно с небольшим сопровождением. 29 ноября 1934 года он — в который раз! — пришел посмотреть «Дни Турбиных». С ним в ложе Жданов и Киров: жить последнему осталось два дня.

Близкое присутствие вождя волнует кровь театральных людей, а в доме Булгакова подогревает химерические надежды на встречу, на продолжение разговора, на изменение безнадежной ситуации. Есть поразительная в этом плане запись в дневнике. Через четыре дня после снятия «Мольера», когда перспектива будущей булгаковской жизни обозначилась с тупиковой ясностью, Елена Сергеевна оказалась в Большом театре на «Наталке-Полтавке» совсем рядом со Сталиным. «Я сидела у самого края ложи у самой авансцены, в директорской ложе. Миша рядом. Ложа битком набита. Перед началом второго действия в Прав(ительственной) ложе появились Сталин, Орджоникидзе и Молотов. Я все время думала о Сталине и мечтала о том, чтобы он подумал о Мише и чтобы наша судьба переменилась. По окончании спектакля — все исполнители на сцене. Овации прав(ительственной) ложе — Сталину, в которой принял участие весь театр. Я видела, как Сталин аплодировал, как он приветственно махал рукой актерам».

Внушение не помогло, но вплоть до последних дней булгаковской жизни атмосфера ожидания и чудесного поворота судьбы не покидала околдованный дом. Не из этой ли мистической надежды сплетется в феврале 1940 года идея обратиться к Сталину с просьбой, чтобы он повторил свой чудодейственный звонок, который «спас» Булгакова в апреле 1930 года?

Так подготавливался «Батум».

25

История создания пьесы документирована буквально по дням и по часам. Этот сюжет, как и многие иные сюжеты булгаковской жизни, заключает сам в себе поразительную внутреннюю драматургию. Все его повороты и перипетии, вплоть до финальной развязки, имеют первостепенное значение и для Булгакова, и для МХАТа.

9 сентября 1938 года в дом к Булгаковым пришли П. Марков и В. Виленкин, пришли после нескольких звонков и предварительных уговоров, содержание которых заключалось в том, что Булгаков должен, наконец, восстановить отношения с МХАТом и написать для него пьесу. 17 августа состоялся разговор с П. Марковым в Большом театре, во время «Кавказского пленника». «Марков, вцепившийся в Мишу с предложением какого-то разговора. Он: «Надо бы дать что-нибудь для МХАТа». Миша говорил о том зле, который ему устроил МХАТ». Через шесть дней запись об уличном разговоре с В. Катаевым (запись, не связанная прямо с темой мхатовской, но показывающая, в каком направлении осуществлялось моральное давление). В. Катаев «немедленно (...) начал разговор о Мишином положении. Смысл ясен: Миша должен написать, по мнению Катаева, небольшой рассказ, представить, вообще вернуться в лоно писательское с новой вещью — «ссора затянулась» и так далее. Все уже слышанное, все известное, все чрезвычайно понятное! Все скучное!» Тут характерно словечко «представить», которое повторяет ход собственной булгаковской мысли, но не относительно «рассказа», а относительно романа «Мастер и Маргарита»

9 сентября появляется важная запись о визите П. Маркова и В. Виленкина. Первый разговор о будущей пьесе. «Пришли после десяти и просидели до пяти утра. Вначале — убийственно трудный для них вечер. Они пришли просить Мишу написать пьесу для МХАТа. — «Я никогда не пойду на это, мне это невыгодно делать, это опасно для меня. Я знаю все вперед, что произойдет. Меня травят — я даже знаю, кто — драматурги, журналисты...

Потом Миша сказал им все, что он думает о МХАТе в отношении его, — все вины, все хамство.

Прибавил — но теперь уже все это прошлое, я забыл и простил. Но писать не буду.

Все это продолжалось не меньше двух часов. И когда около часу мы пошли ужинать, Марков был черно-мрачен. За ужином разговор как-то перешел на общемхатовские темы, и тут настроение у них поднялось. Дружно возмущались Егоровым. А потом опять — о пьесе. «Театр гибнет — МХАТ, конечно. Пьесы нет. Театр показывает только старый репертуар. Он умирает, и единственное, что может его спасти и возродить, это современная замечательная пьеса. Марков это назвал — «Бег» на современную тему, т. е. в смысле значительности этой вещи — «самой любимой в Театре» и, конечно, такую пьесу может дать только Булгаков», — говорил долго, волнуясь, по-видимому, искренне».

26

Все это было прелюдией к главному предложению: «— Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине»?

Миша ответил, что очень трудно с материалами, нужны, а где достать?

Они предлагали и материалы достать через Театр, и чтобы Немирович написал письмо Иосифу Виссарионовичу с просьбой о материале.

Миша сказал: — Это очень трудно, хотя многое мне уже мерещится из этой пьесы. От письма Немир(овича) отказался: — Пока нет пьесы на столе — говорить и просить не о чем».

На следующий день Булгаков заводит тетрадь, заносит в нее дату начала работы над новой пьесой — 10 сентября 1938 г. — и заголовок «Материалы для пьесы или оперы о Сталине». Первая редакция пьесы получит название «Пастырь», а на одной из страниц тетради варианты названий, написанные рукой Е. С. Булгаковой: «Бессмертие», «Битва», «Рождение славы», «Аргонавты», «Кормчий», «Юность штурмана», «Так было», «Комета зажглась», «Кондор», «Штурман вел корабль», «Юность рулевого», «Мастер», «Дело было в Батуми». Единственное название, которое задерживает глаз в этом стандартном списке, — «Мастер». Если учесть, что к осени 1938 года не только утвердилось название романа «Мастер и Маргарита», но и весь роман завершен в его последней связной редакции, то применение самого понятия «мастер» к герою задуманной пьесы стоит того, чтобы быть отмеченным.

«Материалы для пьесы или оперы» — это, конечно, и ожидание привычных осложнений с МХАТом, и размышление о том, в какой форме вообще возможно решение избранной темы. То, что пьеса или опера должны быть посвящены юному Сталину, видимо, было задумано изначально, еще в феврале 1936 года, когда созрело решение писать пьесу. Как известно, личная жизнь Сталина до середины 1935 года была тщательно скрыта от широкой публики. Официальное житие вождя создавалось постепенно и дозированно. К осени 1935 года культ достиг апогея (исследователи называют кульминацией первый всесоюзный съезд стахановцев). Именно тогда газеты заполнились песнями ашугов и акынов, воспевающих вождя народов. В середине октября газеты сообщили о приезде Сталина в Тифлис, были напечатаны материалы о матери вождя, рассказано о детских и юношеских годах Coco. Годы революционного подполья были и для Булгакова наиболее интересны с точки зрения внутренних, глубоко скрытых писательских целей. Впрочем, не буду забегать вперед.

10 сентября 1938 года Булгаков завел тетрадь под новую пьесу, но в ближайшие несколько месяцев нельзя обнаружить следов систематической работы над ней. Потаенный замысел созревает трудно, отодвигается правкой романа, но чаще всего обычной театральной морокой, изнурявшей его до отупения в Большом театре. В редкие вечера Булгакову удается сесть за правку «Мастера», и поверх всех дел и хлопот — постоянное возвращение к одной теме: загубленной литературной жизни.

27

«Миша обвиняет во всем самого себя, а мне это тяжело — я-то знаю, что его погубили». Обвинение самого себя — это, вероятно, память о том приступе «малодушия», который охватил душу во время» апрельского разговора 1930 года. «Убийственное настроение» — это понятно из контекста — аккомпанемент нравственных мук, связанных с решением писать пьесу о «кремлевском горце».

28 сентября — очередной визит мхатовцев. Настойчиво выполняя поручение театра, они «старались доказать, что сейчас все по-иному — плохие пьесы никого не удовлетворяют, у всех желание настоящей вещи. Надо Мише именно сейчас написать пьесу. Миша отвечал, что раз Литовский опять выплыл, опять получил место и чин — все будет по-старому. Литовский — это символ».

На протяжении всего сентября и начала октября история с новой пьесой — в глубокой тени. Идет работа над либретто «Рашель». В дневник заносятся театральные и общеполитические новости. Коротко отмечено, что германские войска вступили в Чехословакию. «Чехия кончила свое существование без боя».

В начале октября Ф. Михальский стал настойчиво зазывать Булгакова на юбилейный вечер в связи с сорокалетием МХАТа, а также на юбилейные спектакли в связи с праздником. Булгаков категорически отказывается: «со сдержанной яростью говорит, что никогда в этот Театр не пойдет, вспоминал все надругательства, которые над ним проделали в МХАТе (...)»

4 октября повторный звонок и приглашение Ф. Михальского, и на очередной отказ слова Феди:. «Я все понимаю, Люсинька, но я думал, что время заставляет забывать». Тут же записано: «Настроение у меня сегодня убийственное, и Миша проснулся с таким же. Все это, конечно, естественно, нельзя жить, не видя результатов своей работы». Последнюю формулировку надо запомнить: она всплывет в финале истории с «Батумом».

Новая пьеса зарождается не в любви и увлеченности мхатовской сценой, как это было в случае с «Турбиными» или «Бегом». Она завязывается в атмосфере неприязни, если не сказать больше, к Художественному театру, к самой позиции, занятой театром в современности. Все вызывает раздражение: и то, что поставили ужасную пьесу Н. Вирты, и то, что в шестьдесят с лишним лет Качалов будет играть Чацкого. «Вообще что-то удивительно противное есть сейчас в атмосфере МХАТа», — записывает Е. С. Булгакова. Вынужденность новой работы, ее абсолютная чуждость человеку, уже завершившему «закатный роман», еще больше угнетает независимый дух. 20 октября после очередного призыва прийти на мхатовский юбилей и очередного булгаковского отказа в дневнике появляется характерная запись: «После этого, конечно, разговор о том, что Миша должен написать для МХАТа пьесу. Все понятно. МХАТу во что бы то ни стало нужна пьеса о Ленине и Сталине. И так

28

как пьесы других драматургов чрезвычайно слабы, они надеются, что Миша их выручит.

Грустный и тяжкий разговор о «Беге», в числе прочего Миша говорил, что ему закрыт кругозор, что он никогда не увидит остального мира, кроме своей страны, и что это очень худо. Ф. (Михальский) растерянно ответил — нет, нет, вы, конечно, поедете! — не веря, конечно, сам себе».

За пять дней до юбилея в «Правде» появляется статья П. Маркова, в ней перечислены советские авторы МХАТа и их пьесы. «Турбиных» нет. «Травля молчанием», — комментируют в булгаковском доме, хотя Бокшанская выводит Маркова из-под удара: «Турбиных» вычеркнули в редакции».

Автор же «Турбиных», несмотря на категорический отказ прийти на юбилей, занят подготовкой приветствия МХАТу от имени Большого театра. Шутка по поводу «несгораемого шкапа», видимо, застряла в памяти, и в конце концов театральный писатель Михаил Булгаков, задушив оскорбленное чувство, придумал сюжет приветствия. Вероятно, ни он, ни кто-либо в Художественном театре не представляли, каков будет резонанс этого, в сущности, заурядного театрального случая. Однако в условиях осени 1938 года публичное появление Булгакова в Доме актера (именно на его сцене театральная Москва чествовала МХАТ) произвело впечатление едва ли не политической демонстрации. Елену Сергеевну Булгаков просил не ходить — «не надо встречаться с мхатовцами», — поэтому отчет идет с булгаковских слов: «Вчера Миша вернулся в начале третьего с хризантемой в руке и с довольным выражением лица. Протомил меня до ужина, а за ужином начал мне все по порядку рассказывать. Когда он вышел на эстраду — начался аплодисмент, продолжавшийся несколько минут и все усиливавшийся. Потом он произнес свой conferance, публика прерывала его смехом, весь юмор был понят и принят. Затем началась программа — выдумка Миши — солисты Большого театра на мотивы разных опер пели тексты из разных мхатовских пьес (Вишневый) сад, Федор, Горячее сердце, — все это было составлено в виде заседания по поводу мхатовского юбилея. Начиная с первых слов Рейзена, или, вернее, тактов «для важных дел, египтяне...» и кончая казачьей песней из «Целины» с специальным текстом для МХАТа — все имело шумный успех.

Когда это окончилось, весь зал встал и, стоя, аплодировал, вызывая всех без конца. Тут Немирович, Москвин и Книппер(-Чехова) пошли на эстраду — благодарить за поздравление, целовать и обнимать исполнителей, в частности, Мишу целовал Москвин, и Немирович, Книппер(-Чехова) подставила руку, восклицая: «Мхатчик! Мхатчик!»

Потом в течение нескольких недель в булгаковском доме не умолкал телефон. «Неужели Миша теперь не чувствует, какие волны нежности и любви неслись к нему вчера из зала от мхатовцев? Это было так неожиданно, что Миша вышел на эстраду, такой блистательный конфе-

29

ранс, у меня почему-то мелькала мысль о Мольере, вот так тот говорил... и так далее» — это слова О. Бокшанской. Через несколько дней Е. С. Булгакова подводит итог неожиданному театральному событию: «Из всех звонков вижу, что Мише была устроена овация (именно это выражение употребляли все) и что номер был блестящий. Все подчеркивают, что в этой встрече обнаружилось настоящее (последнее слово подчеркнуто Е. С. Булгаковой) отношение к Мише — восторженное и уважительное».

Мхатовский юбилей, став разрядкой в жизни драматурга, ни в коем случае не менял по существу его отношений с театром. Примирения не было, и прощения не было. В те же послеюбилейные дни то Мелик-Пашаев, дирижер Большого театра, то Яков Леонтьев убеждают Булгакова изменить свое отношение к Художественному театру: «Зачем такая демонстрация против МХАТа?» В те же дни М. Булгаков взял у художника В. Дмитриева посмотреть книгу, выпущенную к 40-летию; там были указаны и «Дни Турбиных», и «Мертвые души», и «Мольер». Рядом с «Мольером» помечено — 296 репетиций и «спектакль прошел 7 раз». «Грустно мне стало, точно покойника показали», — отметит Елена Сергеевна. А через два месяца она запишет фразу самого Булгакова, приводившего вечером в порядок архив: «Знаешь, у меня от всего этого (показав на архив) пропадает желание жить».

Очередной подступ «мхатчики» сделали 10 ноября. «Были Сахновский и Виленкин. Начало речи Сахновского: «Я прислан к Вам Немировичем и Боярским от имени МХАТа сказать Вам — придите опять к нам работать для нас... Мне приказано стелиться, как дым, перед вами... Мы протягиваем к Вам руки. Вы можете ударить по ним, что же, я уберу тогда их... Я понимаю, что не счесть всего свинства и хамства, которое Вам сделал МХАТ, но ведь они не Вам одному, они многим, они всем это делают...»

Тем не менее Булгаков не торопится взяться за пьесу. Он занят «Дон Кихотом», правкой чужих либретто, бессмысленной и тупой работой. То сидит над клавиром «Иоланты» — «какая-то дама сделала новый текст (чудовищный по безвкусию) — для избежания «божественных» слов, которые есть у Модеста (Чайковского), то битый час разговаривает по телефону с неким Брайниным, автором либретто «Чрезвычайный комиссар». Тончайший сейсмограф, Елена Сергеевна однажды точно уловит психологический образ затравленного автора на пороге новой работы: «Пришел Миша утомленный и в состоянии какой-то спокойной безнадежности».

30 ноября произошла первая официальная встреча в Художественном театре. Состав: Булгаков, Марков, Сахновский и директор театра Боярский. Содержание «тягостного разговора» записано: торг по поводу пьесы сопровождался не менее тягостным торгом по поводу квартиры. Напомню, что Булгаковы жили в надстройке, квартирка была микроскопическая, перегородки тончайшие и оттого чудовищная слышимость.

30

К тому же боялись, что дом снесут. Идея дома, квартиры, жилища, как когда-то в 20-е годы, вновь стала идеей-фикс. Фраза Воланда о московском народонаселении — «обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их» — питается, думаю, из глубочайших личных источников. Первый официальный разговор, который произошел между Булгаковым и представителями МХАТа в самом конце ноября 1938 года, проблему «жилища» неожиданно сдвоил с проблемой новой пьесы.

«Боярский начал: «Ну, что же, будем говорить относительно того, как бы Вы нам дали пьесу...» и так далее.

На это Миша ответил — мы начинаем разговор не с того конца. Прежде всего нужно драматурга, погубленного на драматургическом фронте, поставить в настоящие общественные, главным образом, бытовые условия.

Сахновский применил тот прием, который Миша в точности мне предсказал:

— Так квартира?

Миша ответил — да, квартира.

После этого все было им сказано — о разгроме моральном, материальном, Мольер, Пушкин, Бег, иск театра после снятия Мольера, исключение из квартирного списка писательского дома, несомненно связанное со снятием Мольера, общая травля.

Боярский применил такой прием:

Вам практически выгоднее написать сначала пьесу... У нас бывает правительство... наши старики...

Миша сказал: — «Нет, сперва нужны условия, в которых я мог бы писать».