САВЕЛИЙ ДУДАКОВ

ПАРАДОКСЫ И ПРИЧУДЫ

ФИЛОСЕМИТИЗМА И АНТИСЕМИТИЗМА

В РОССИИ

Очерки

МОСКВА 2000

Под общей редакцией

|

Д. А.Черняховского |

Редактор О. Б. Константинова Художник М.К. Гуров

ISBN 5-7281-0441-Х

© С.Ю. Дудаков, 2000 ©

Российский государственный гуманитарный университет, 2000

OCR и вычитка: Давид Титиевский, декабрь 2008 г.

Библиотека Александра Белоусенко

Содержание

Очерк I

НЕМНОГО ИСТОРИИ

7

Очерк 2

АПОСТОЛ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛЮБВИ

55

Очерк 3

ВЕЛИКИЕ СОВРЕМЕННИКИ (Бондарев и Лев Толстой)

91

Очерк 4

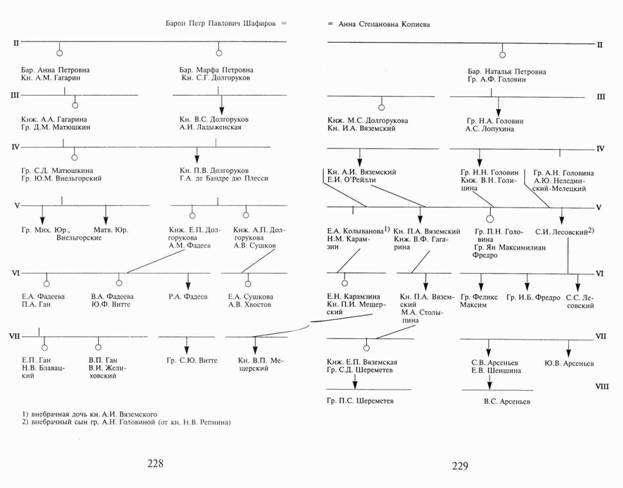

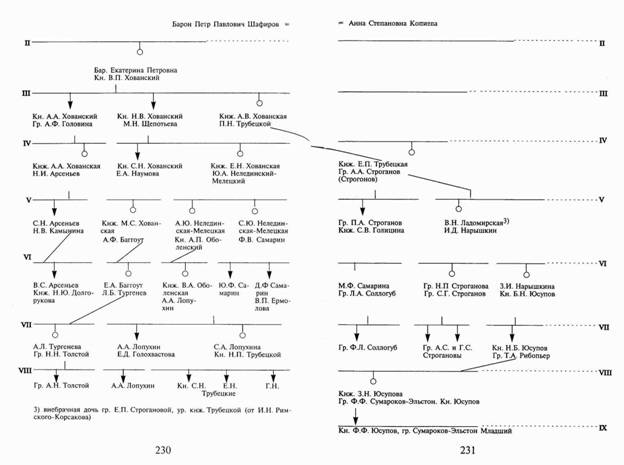

РОССИЙСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ И ЕВРЕЙСТВО

219

Очерк 5

ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

285

Очерк 6

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС" НА ОКРАИНАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

425 Приложения

"Протоколы Сионских мудрецов"

485

Россия и Иерусалим

497

Вечный жид

511

Каисса и Вотан

530

Примечания

583

Указатель имен

619

Моей жене — Инне Иосифовне

Дудаковой

Очерк 1

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Христианство родилось в недрах иудаизма. Будучи поначалу сектой, оно лишь постепенно отпочковалось от материнского древа. В I—II вв. н. э. евреи еще были подавляющим большинством среди иудео-христиан. Самые ранние христиане были исключительно евреи, отличавшиеся лишь верою в мессианство Иисуса из Назарета. Так как царство Мессии предназначалось лишь для богоизбранного народа, то первые христиане строго придерживались всех предначертаний Моисеева закона. При распространении христианства среди язычников апостолу Павлу пришлось пойти на ряд компромиссов, в первую очередь связанных с обрядами обрезания, соблюдения святости субботы и пищевых ограничений (кашрута).

Антиохийские христиане, бывшие евреями, потребовали от прозелитов полного соблюдения Закона. Апостол Павел, называемый апостолом язычников, обратился к иерусалимским последователям Христа по данному поводу, и, вероятно, в 51 г. состоялся в Святом граде собор, утвердивший следующее решение: принявшие христианство должны воздерживаться от языческих обрядов. Споры не прекратились и после собора. В иудео-христианстве образовались два течения: эвионитов, утверждавших абсолютную обязательность Моисеева закона для язычников, и назореев (общее имя христиан из евреев), считавших обязательным полное соблюдение Закона лишь для евреев. Отсюда и последующие разногласия между двумя течениями в христианской теологии.

7

Вплоть до VI в., до начала преследований евреев византийским правительством, евреи составляли значительный процент населения Византии. Здесь уместно напомнить, что ареал распространения евреев на Востоке бывшей Римской империи и ее преемницы — Византии — был велик. На Севере евреи селились в Причерноморье и Крыму, на Итиле (Волге), Северном Кавказе, т. е. там, где позже сложилось Хазарское государство. На Востоке — в Грузии и Армении. На всем пространстве древнего мира, особенно в местах интенсивного торга, добровольно селились евреи.

С крещением Руси по византийскому образцу в Древней Руси одновременно появилась и полемическая литература, направленная против иудаизма. Связано это с весьма непростыми отношениями Древней Руси с Хазарией, правящая верхушка которой исповедовала иудаизм. Насколько реальным было для Древней Руси принятие иудаизма — этот вопрос до сих пор остается открытым. По Летописи, хазарские евреи присылали послов к князю Владимиру с предложением принять их веру. В весьма содержательной и интересной статье отечественного историка Д.Е. Фурмана не только подчеркивается иудейское влияние на Русь эпохи князя Владимира, но и без каких-либо критических замечаний воспроизводится точка зрения, как сказано в статье, "крупнейшего русского церковного историка" Е.Е. Голубинского о возможном влиянии на летописный рассказ более ранней еврейско-хазарской легенды о принятии иудаизма хазарским каганатом1. Несомненно лишь одно, что потомки хазар оказали влияние на этногенез русского народа. Некоторые исследователи (Ал. Гатцук, Лев Успенский) считают, что такие дворянские фамилии, как Халдеевы, Казариновы, восходят к хазарским корням. Ал. Гатцук указывает на упоминание в летописи под 1146 г. о "муже Владимировом, воеводе в Звенигороде Иване Халдеевиче..."2. (В романе И.А. Гончарова "Обыкновенная история", например, упоминается дворянская фамилия Хозаровы.)

Вопрос о данничестве восточнославянских племен хазарам в наши дни приобрел отнюдь не академический характер. Текст летописи скуп и лаконичен. Разночтений быть не может. Да, платили дань, и не один год. Часть исследователей, наиболее крайнего толка, начисто отрицают сам факт зависимости.

О степени влияния Хазарского каганата на начальный период русской истории существует множество версий, зачастую носящих весьма спекулятивный характер: сама мысль о Киевской Руси как даннице народа, исповедующего иудаизм, казалась (да и по сию пору многим кажется) просто кощунственной.

8

Кто не помнит с детства знакомые строки Пушкина:

Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хазарам,

Их села и нивы за буйный набег

Обрек он мечам и пожарам.

В этом стихотворении (кстати, напомним, что в годы гражданской войны оно стало чуть ли не гимном "белого движения": подтекст ясен) поражает, во-первых, эпитет "неразумные", толкуемый в словарях как "безрассудный, бестолковый, глупый". Во-вторых, вызывает удивление сочетание "сел и нив" с "набегами".

Что же касается побед над хазарами, то тут тоже не все просто. Так, попытка князя Игоря в 913—914 гг. захватом Дербента "разрешить хазарскую проблему окончилась неудачно": хазары устроили засаду, перебили и пленили почти все русское войско, сам предводитель с трудом избежал пленения3.

Летописный свод анализируется В.О. Ключевским, который отличал хазар от других кочевнических племен. Собственно, Ключевский стал создателем так называемой "торговой теории" Хазарского каганата. Весьма иронично пересказывает Ключевский летопись: "Древнее киевское предание отметило впечатление, произведенное хозарами на покоренных ими днепровских славян, — впечатление народа невоинственного и нежестокого, мягкого ...хозарское иго было ...не особенно тяжело и не страшно. Напротив, лишив восточных славян внешней независимости, оно доставило им большие экономические выгоды. С тех пор для днепровцев, послушных данников хозар, были открыты степные речные дороги, которые вели к черноморским и каспийским рынкам. Под покровительством хозар по этим рекам и пошла бойкая торговля из Приднепровья"4.

Одним из апологетов Хазарии был и автор работ по истории Древней Руси В.А. Пархоменко, наиболее ясно высказавший свою точку зрения относительно влияния хазар на Русь в статье "Киевская Русь и Хазария": "Киевская Русь как государство явилась в известной мере модификацией и преемницей Хазарского государства". Даже подорвавшие мощь Хазарского каганата походы Святослава В.А. Пархоменко рассматривает как некую "гражданскую войну", ибо иначе эти, как говорили в старину, "предприятия" оказываются вне понимания историка5.

Святослав — разрушитель Хазарии — был не только воином, он был и предпринимателем. Чего стоит его знаменитое обращение к матери и боярам о переносе столицы из Киева: "В лето 6477 (969). Не любо ми есть в Киеве быти, хочю жи-

9

ти в Переяславци на Дунай, яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: от Грек злато, паволоки (шелковые ткани), вина и овощеве разноличныя, из Чех же, и из Угорь сребро и комони, из Руси же скора, и воск, и мед, и челядь"6. Выдающийся русский историк Ю.В. Готье так характеризует место хазар в мировой культуре: "Историческая роль хазар не столько завоевательная, сколько объединяющая и умиротворяющая. Это обстоятельство выдвигает их из множества народов азиатского происхождения, последовательно сменяющих друг друга на пространстве между Волгой, Доном и Кавказом"7.

Торговый путь, ведущий из Балтики в Черное и Каспийское моря через бассейн Днепра и Волги, именовался в прошлом путем из "варяг в греки". Конечная цель — пристани Константинополя, где существовал самый крупный рынок рабов, были предметом нескончаемых войн и взаимодействия трех сил: славян, варягов и хазар. В начале XIX в. историк Иоганн-Филипп-Густав Эверс (1781 — 1830) высказал предположение, которое в наш век кажется странным, об общности происхождения руссов и хазар, а династию Рюриковичей он естественно считает хазарского происхождения: "...сие Русское владение при Черном море было родовым наследием династии Рюриковой, что совершенно согласно с Козарским происхождением оной"8.

К сожалению, в дискуссию о роли хазар в мировой и русской истории зачастую вмешиваются силы далеко не беспристрастные. На сегодняшний день крупнейшим специалистом по Хазарии является украинский историк и тюрколог О. Прицак. В работе, написанной совместно с Н. Голбом, Прицак утверждает, что поляне — это народ хазарского происхождения9. В целом выводы О. Прицака сводятся к следующему: "1) поляне были не сельским населением, а городским; сельских поселений полян на Правобережье (Днепра. — С. Д.) не было; 2) поляне основали (захватили) Киев не ранее VIII в.; 3) кроме киевских полян, говоривших на славянском языке, были также поляне, говорившие на других наречиях (подразумевается хазарский язык. — С. Д.); Киев как город имел связи с хазарами; 4) Кий и его род были связаны с Хазарской державой"10. Эти положения Прицака основаны на анализе так называемого "Киевского письма", обнаруженного в 1962 г. среди документов Каирской генизы, хранящейся в библиотеке Кембриджского университета. Главное в анализе сводится к тому, что письмо написано хазарской общиной в Киеве, на нем имеется надпись тюркскими рунами "я прочитал", которую следует считать резолюцией представителя хазарской администрации в этом городе. На рубеже перестройки в СССР критика

10

этого анализа Прицака сводилась к тому, что ему не удалось "преодолеть традиционного для буржуазной историографии взгляда на раннюю историю Руси как на симбиоз хазарско-скандинавского развития"11.

В связи с этим следует коснуться и такого "деликатного" вопроса, как происхождение крестителя Руси князя Владимира. Характерно, что среди определенного круга авторов (типа одиозного В.Н. Емельянова)12 упорно отрицается значение принятия Русью христианства, которое, по их мнению, есть не что иное, как форма иудаизма, исказившая истинно славянский путь развития и отринувшая родное, "исконное" язычество. Как было бы славно, если бы сейчас в Киеве на месте Софийского собора радовало глаз, душу и сердце "истинно русских людей" капище Перуна! Более того, в этих же кругах утверждается, что креститель Руси святой Владимир был сыном еврейки.

Вот для этого утверждения, действительно, есть основания. Происхождение князя Владимира уже становилось предметом научного анализа, в частности, известных русских историков Д.И. Прозоровского и И.И. Срезневского13.

В "Повести временных лет" по Второму Лаврентьевскому списку под 6478 г. (т. е. 970) мы читаем: «В се же время придоша людье Ноугородьстии, просяще князя собе: "аще не пойдете к нам, то налезем собе"; и рече к ним Святослав: "а бы пошел кто к вам". И отпреся Ярополк и Олег; и рече Добрыня: "просите Володимера". Володимер бо бе от Малуши, ключнице Ользины; сестра же бе Добрыни, отец же бе има Малъкъ Любечанин (в Радзивилловском списке и в рукописи Московской Академии — "Малко Любечанин". — С. Д.), и бе Добрына уй Володимеру. И реша Ноугородцьци Святославу: "ведай ны Володимера"; он же рече им: "вото вы есть". И пояша Ноугородци Володимера к собе, и иде Володимер с Добрынею уем...», краткий перевод: «В то время пришли новгородцы, прося себе князя. И сказал Святослав: "А кто бы пошел к вам?"...И сказал Добрыня: "Просите Владимира". Владимир же был от Малуши — ключницы Ольгиной. Малуша же была сестрой Добрыни. Отец же им был Малк Любечанин, и приходился Добрыня дядей Владимиру. И сказали новгородцы Святославу: "Дай нам Владимира". Он же ответил им: "Вот он вам". И взяли к себе новгородцы Владимира, и пошел Владимир с Добрынею, своим дядей, в Новгород...»14.

Из этого сообщения явствует, что отцом Малуши и Добрыни был некий Малк из города Любеча — одного из древнейших русских городов, находящегося в 202 верстах (215,5 км) от Киева и в 50 верстах (около 53 км) от Чернигова и вначале

11

платившего дань хазарам, а в 882 г. захваченного князем Олегом. (Ныне Любеч — районный центр Черниговской области Украины.) Поскольку "Малк" — имя еврейское15, а дело происходило в дохристианской Руси, то этого Малка следует считать либо евреем, либо хазарином-иудаистом. Попытки Д.И. Прозоровского свести имя "Малк" к имени древлянского князя "Мал" несостоятельны, ибо в другом месте летописи Рогнеда отказывается выйти замуж за Владимира, поскольку он — "робичич", т. е. сын рабыни: «И посла ко Рогъволоду Полотьску, глаголя: "Хочю пояти дщерь Твою собъ женъ". Он же рече дщери своей: "Хочеши ли за Володимера?" Она же рече: "Не хочу разути робичича, но Ярополка хочю"»16.

Кроме того, ни в одном из летописных списков Малк не назван "Малом". Если сравнить древнеславянское написание этих имен — "Малъ" и "Малькъ" или "Малко", становится очевидной невозможность объяснения разницы в написании в две буквы столь короткого слова ошибкой летописца. (Кстати, во времена Прозоровского и Срезневского было известно имя крупного еврейского предпринимателя Самуила Малкиеля. ("Малкиель" с древнееврейского может переводиться как "Ангел Божий".)

Защитником теории происхождения Владимира от древлянского князя Мала стал А. Членов. В работе "На родине Добрыни Никитича", опубликованной в журнале "Дружба народов", он воскресил идею Прозоровского17. Основная идея Членова состоит в том, что Рюриковичи — не полянская династия, а пришлая (т. е. норманские узурпаторы), а защитником правого дела Руси были древляне во главе с князем Малом, давшим по линии своей дочери новую династию. Членов прибегает к анализу былин и в целом совершенно справедливо указывает на генетическую связь Добрыни с Добрыней Никитичем. Но свободная манипуляция с текстом летописи вряд ли способствовала утверждению невозможного. Мал был убит Ольгой, и вряд ли она оставила в живых хоть одного члена его семьи (это было не в обычаях того времени).

В итоге Членов должен вернуться к почти единственному источнику — летописному своду, и он делает единственно возможное — дезавуирует его: «...русская история в династических целях подверглась в летописи сознательной фальсификации в проваряжском духе. А в "анти" каком? В антидревлянском? Безусловно. В антивсеславском? Так же несомненно. В антинародном? И это определение (как еще немало других) будет в большой мере верным. Но главной доминантой фальсификации было, увы, то, что летописная версия — "антирусская"»18. Утверждения Членова, попросту говоря, не выдерживают кри-

12

тики (например — понятие "антинародность"). Но возвращаемся к матери Владимира. Должность, которую занимала Малуша при княгине Ольге, — ключница (а по одному из летописных списков — милостивица), вне всякого сомнения требовала грамотности, а в те времена грамотная славянская женщина была редкостью, да и то среди представительниц самых высоких сословий (что навряд ли могло соответствовать тем обязанностям, которые исполняла при великокняжеском дворе Малуша), но среди евреев даже в ту пору умение читать и считать не было диковинкой. По Далю: "ключник м., -ница ж., кто ходит в ключах, служитель, заведующий съестными припасами в доме, погребом, а иногда и питьями"19. И.И. Срезневский полагает, что упоминание Малуши в одном из списков как "милостивицы" свидетельствует, быть может, о том, что она ведала распределением милостыни от имени княгини. Как бы то ни было, круг обязанностей Малуши при дворе великой княгини требовал в первую очередь грамотности, что указывало на полученное в детстве образование, а также доверия Ольги, на что вряд ли могла рассчитывать дочь убитого княгиней злейшего врага.

Здесь любопытно остановиться на проблеме литературного воплощения эпохи крещения Руси. Скудость исторических материалов оставляет много места чисто авторскому воображению. Поначалу эти события в русской литературе представали как бы в сказочно-фольклорном виде. В 1705 г. учениками Феофана Прокоповича была разыграна его трагикомедия "Владимир", где рассказывается о выборе Владимиром религии. Киев воспевается как Божий град: "...Не инно Чудо о твоей славе вижду, граде Божий!". В научной литературе это место трагикомедии сопоставлялось с его "Словом в день святого равноапостольнаго князя Владимира", где Киев назван "вторым Иерусалимом", а князь Владимир — "основателем духовного в земле нашей Сиона"20.

А.С. Пушкин вывел в "Руслане и Людмиле" среди прочих героев и хазарского богатыря Ратмира, никоим образом не указав на его религиозную принадлежность. Современник Пушкина Александр Вельтман в романах "Святославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира" и "Райна, королева Болгарская", уделяя немало внимания хазарам и весьма подробно останавливаясь на происхождении Владимира, также не упоминает его возможных хазарских предков. Подход Вельтмана к этим проблемам полностью соответствует состоянию исторических знаний того времени, что явствует из сопровождающего романы авторского комментария21.

13

Наиболее близко к пониманию исторических процессов, происходивших в Древней Руси, подошел Велимир Хлебников. Из его ранней поэмы "Внучка Малуши" (написанной, по-видимому, около 1907 г., но опубликованной в 1913 г.) следует, что истоки русской государственности поэт видит в сочетании трех сил — язычества, хазарского иудаизма и христианства. Более того, не исключено, что Хлебников предполагал возможность еврейского происхождения Малуши, поскольку один из героев поэмы, хазарский каган (или, по Хлебникову, "хан"), "жид Хаим", тесно связанный по сюжету с внучкой "рабыни" Малуши, чудесным образом превращается из старика в молодого еврея:

...в синей косоворотке,

С смеющейся бородкой,

Стоял еврейчик. Широкий пояс.

Он говорил о чем-то оживленно, беспокоясь,

И рукоплескания стяжав,

Желания благие поведав соседственных держав

................................................................

летит, сидя на хребте рыси, внучка

Малуши, мать Владимира,

Старинных не стирая черт... 22

Но вернемся к истории. Приход Владимира на княжение в Киеве был, несомненно, ярким примером искусной дипломатии, мастерства обходного маневра, которым впоследствии Владимир воспользовался еще раз, ибо, взойдя на великокняжеский престол, он провозгласил себя поначалу твердым приверженцем язычества, и лишь укрепившись в Киеве, радикально изменил идеологическую ориентацию своего правления. Политический талант Владимира — "сына рабыни, находившейся в немилости (вернее сказать, впавшей в немилость. — С. Д.) у великой княгини Ольги", признается современным историком О.М. Раповым23. Более того, следует указать, что ставший краеугольным камнем клерикальной пропаганды летописный рассказ о принятии князем Владимиром христианства в его православном варианте, по вполне обоснованному мнению ученых, является не только более поздней вставкой24, но, как было указано выше, вполне вероятно, родился под влиянием более ранней еврейско-хазарской легенды о принятии иудаизма хазарским каганом25. Нельзя не отметить важнейшую роль в утверждении Владимира на киевском великокняжеском престоле, равно как и в принятии Русью христианства, его дяди Добрыни Малковича, которого былинно-фольклорная традиция увековечила под прославленным именем Добрыни Никитича.

14

То, что мать великого князя Владимира была еврейкой или хазарянкой, не представляется чем-то из ряда вон выходящим. В 695 г. свергнутый с престола византийский император Юстиниан II Ринотмет не только нашел у хазар пристанище, но и вступил в брак с дочерью хазарского кагана26. У М.И. Артамонова указано, что каган выдал за него свою сестру, принявшую в святом крещении имя Феодора. После того как Юстиниан вернулся в Константинополь, сын Феодоры, нареченный Тиверием, был объявлен его соправителем. Статуя хазарской принцессы была поставлена в столице рядом со статуей мужа27.

В период правления в Византии императоров-иконоборцев один из них, Константин V (741—775), женился на хазарянке Ирине, также дочери или сестре кагана. По некоторым сведениям, она умерла в 752 г. Их сын с 775 по 780 г. занимал престол под именем Льва IV Хазара. Позднее аналогичная история произошла в Болгарии, где правивший с 1330 г. царь Иоанн Александр в 1335 г. женился на красавице-еврейке из Тырнова по имени Сарра, после крещения ставшей именоваться Феодорой и получившей титул "новоцросвештена царица". "Феодора", надо заметить, было популярным именем среди новокрещенных. ("Феодора" с греческого переводится как "божественный дар": Theos — Бог и Doron — дар.) Их сын Иоанн Шишман во времена своего пребывания на тырновском престоле дружелюбно принял изгнанных в 1360 г. из Венгрии и расселившихся в Никополе, Плевне и Видине евреев28. И в соседней Польше один из наиболее выдающихся польских королей Казимир III Великий (1333—1370), отличавшийся редким в то время филосемитизмом и покровительством евреям и другим меньшинствам, состоял в морганатическом браке с Эстеркой, дочерью портного из Опочно. Две дочери, родившиеся у них, остались в еврействе, но два сына — Пелка и Немир — были крещены и стали родоначальниками знатных польских семей. Судьба Эстерки была трагичной: при преемнике Казимира Людовике Венгерском она была убита во время погрома. История ее жизни стала предметом многих исторических романов. Не обошла она и русскую поэзию, правда без упоминания имени и происхождения: "...Казимир, круль польский, мчится в Краков с молодой, веселою женой". Любопытно, что это стихотворение Якова Полонского посвящено известному фольклористу А.Ф. Гильфердингу, полуеврею, отославшему поэта к польскому летописцу Длугошу (XV в.), который рассказал о судьбе Эстерки29.

Возникающий вопрос: "Почему князь Владимир не воспринял веру своих предков по материнской линии, а, напротив, в

15

решающий момент выбора отверг ее?" — весьма просто решается при учете политической ситуации того времени. Перед великим князем стояла альтернатива: либо принятие иудаизма, что означало не только признание вассальной зависимости от еще достаточно сильного в ту пору Хазарского каганата (а, как мы помним, противоречия между обоими государствами были весьма острыми еще во времена Святослава), но и бесповоротное закрепление этой зависимости на наиболее важном, идеологическом, уровне, либо резкий отрыв и противостояние при помощи провозглашения государственной религией христианства в его православном варианте, что давало не только шанс самостоятельного правления и полной независимости от каганата, но и надежду на получение покровительства от Византии.

Что же касается собственно хазар, то они последний раз упоминаются в одном из изводов русской летописи под 1079 г.: "В лето 6587...а Олга емше Козар е поточиша и за море Цесарюграду"30, но имя "хазарянин" встречается в XIV в. при перечислении разных слуг московских князей31. Великие русские князья еще долго после принятия христианства носили титул "кагана" — атавизм прошлой зависимости от Хазарского каганата. (Например, в "Слове о законе и благодати" и в "Исповедании веры" киевского митрополита Илариона: "Похвала Кагану нашему Володимиру", так же он называет и Ярослава. Иларион, кстати, нигде не употребляет слово "жид", а исключительно "июдеи", например: "И рассеяны быша Июдеи по странам". Носит титул кагана в "Слове о полку Игореве" и Олег Святославич.)

Годы, люди и народы

Убегают навсегда,

Как текучая вода... 32

Есть еще один чрезвычайно важный вопрос: куда исчезли хазары? 500 (!) лет их существования в Южной Руси не могли пройти бесследно. Попытки ответить на этот вопрос предпринимались неоднократно. Наша точка зрения такова, что большая часть хазар участвовала в этногенезе поволжских татар. В осторожной форме эта мысль высказана в рецензии на книгу по истории Волжской Булгарии: "В книге есть упущения. Например, нет желательной ясности в характеристике роли древних булгар в этногенезе поволжских татар. Решению этой сложной проблемы могли бы помочь исторический и археологический материал Северного Кавказа, куда уходит своими корнями наиболее ранняя история булгар. Обращает внимание сходство, а иногда тождество археологического материала, от-

16

носящегося к булгарам, хазарам и аланам"33. Казанские татары, например, дали русскому дворянству сотни аристократических фамилий, включая царя Бориса Годунова, составили цвет русской интеллигенции — Державины, Тургеневы, Карамзины, Булгаковы и т. д.34

Путешественник XVII в. сообщает следующее: "Сегодня я узнал, что [ногайские] татары восточнее Казани во многом схожи с евреями; несомненно, это когда-то вывезенные племена [евреев], сохранившие старинные обычаи... имеют по древнему обычаю скинию, у них тоже в обиходе псалмы Давида и Моисея, да они и говорят, что происходят от евреев. В Крыму живут такие люди, они убежали от тех же, и у них тоже наблюдаются остатки иудаизма; это рассказал нам один из их рода, который здесь на службе"35.

Информация о хазарском происхождении ногайских татар, безусловно, чрезвычайно интересна. Что же касается упоминаний о Крыме, то речь, естественно, идет о караимах (может быть, и крымчаках).

Вероятно, еврейское население древнего Киева было достаточно большим, ибо не случайно одни из ворот, как раз примыкавшие к кварталу, населенному евреями, именовались "Жидовскими". Как и в других местах, здесь происходили религиозные диспуты. В Летописи указано, что преподобный ФеодосиЙ, киево-печерский игумен, живший в княжении Изяслава Ярославича (1036—1074), в юности мечтал совершить паломничество в Святую землю, но его попытка окончилась неудачей. Каждую ночь, переодевшись, он тайно посещал евреев, с которыми вел нескончаемый спор: "Се бо сице обычай имяше блаженный, яко же и многажды в нощи встая, отай всех исхожаше к жидом, тех еже о Христе препирая, коряше и досажаше я тем, яко отметники и беззаконники техъ нарицая: ждаше бо еже о Христе исповедании убиен быти". Часть исследователей считают, что Феодосий вел борьбу с еврейским прозелитизмом36. Феодосию же принадлежат прекрасные слова: "Всякого помилуй — аще увидишь нага, или голодна, или замерзающего, или в беде, будет ли то Жидовин или Сарацин"37.

Однако если и был еврейский прозелитизм, то сообщения о нем глухи и малодостоверны. Зато насильственное обращение евреев становится нормой, чему мы имеем ряд свидетельств. Один из первых известных в истории Древней Руси выкрестов — это св. Лука Жидята, второй по времени епископ новгородский (первая половина XI в.). Князь Ярослав предоставил ему Новгородскую кафедру, вопреки давлению Византии. В Лаврентьевской летописи под 6544 г. (1036 г.) читаем: "Иде

17

Ярослав Новугороду, и посади сына своего Володимера Новегороде, епископа постави Жидяту"38. До Луки Жидяты высшие иерархические должности занимали греки. Таким образом, Лука был первый уроженец Руси, удостоенный столь высокой чести. В 1051 г. он освящал Софийский собор. После, попав в опалу, провел три года в Киеве и скончался в 1059 г.

Интересное исследование о происхождении и деятельности Луки Жидяты провел историк церкви, богослов Иван Игнатьевич Малышевский (1828—1897). Он утверждает, что епископ был несомненно еврейского происхождения, мальчиком был насильственно обращен и сохранил свое прозвище "Жидята" (уменьшительное — "жиденок", "жидовский мальчик") в древнейших летописях — Лаврентьевской и Ипатьевской, которые никогда не называют его просто Лукой, но всегда Лукой Жидятой. Малышевский делает упор на практику насильственного крещения, существовавшую в древней Византии. Эту практику переняла и Русь. Единственное произведение епископа, дошедшее до нас в списках XIV—XV вв., "Поучение к братии". Оно представляет значительный историко-литературный интерес. По-видимому, святитель новгородский произносил свое поучение при вступлении на новгородскую кафедру — это первое собственно русское произведение духовной литературы.

Малышевский, настаивая на своей версии еврейского происхождения святителя, приводит аргумент и литературоведческий: "Содержание поучения, в котором, при всей краткости, обнимается почти весь круг катехизического обучения, обличает навык в катехизации, приобретенный практикою. Замечательно далее, что в нравственной части своего катехизического поучения Жидята говорит именно языком Моисеева десятисловия (заповедей Моисея. — С. Д.): не клянись именем Божиим, чти родителей, чти дни Господни, не убий, не укради, не солжи, лжи послух не буди, блуда не твори с чужими женами и рабынями и т. п."39

Ни в одном из древних русских произведений нет такого дословного повторения Моисеевых заповедей. В пользу версии о еврейском происхождении Жидяты говорит и следующее: один из поздних анонимных списков труда Луки Жидяты носит название "Слово поучение ерусалимское". Ясно, что переписчик, не найдя имени автора, вообразил по содержанию, что это новообращенный иудей из Иерусалима40. Но, увы, были не только словесные прения: в 1113 г. в Киеве был еврейский погром, возможно первый еврейский, но не первый антихристианский погром в истории Киева. Было ли то атавизмом язычества — трудно сказать. Рассказ об этом есть в одной из былин, в которой невозможно отделить реально-исторический

18

фон от сказочного или фантастического. Как бы то ни было, любимый герой русского эпоса Илья Муромец становится противником Владимира Красное Солнышко:

Старому казаку Илье Муромцу

За досаду показалось то великую,

И он не знает, что ведь сделати

Супротив тому князю Владимиру.

И он берет-то как свой тугой лук разрыватый,

А он стрелочки берет каленыи,

Выходил Илья он да на Киев град

И по граду Киеву стал он похаживать

И на матушки Божьи церкви погуливать.

На церквах-то он кресты вси да повыломал,

Маковки он залочены вси повыстрелял.

Да кричал Илья он во всю голову,

Во всю голову кричал он громким голосом:

"Ай же пьяницы вы голюшки кабацкие!

Да и выходите с кабаков домов питейных

И обирайте-тко вы маковки залоченыи,

То несите в кабаки в дома питейные,

Да вы пейте-тко да вина досыта... 41

Тот же самый Илья Муромец в одном из изводов былин борется с могучим Жидовином:

Еще что же то за богатырь ехал?

Из этой земли из Жидовския

Приехал Жидовин — могуч богатырь...

Победа досталась Илье Муромцу с трудом:

Ездил в поле тридцать лет —

Этакого чуда не наезживал

В нашем распоряжении чрезвычайно мало документов, относящихся к древнему периоду, но все же попадаются удивительные страницы.

В исследовании боярских родов Древней Руси, находившейся в свое время в составе Великого Литовского княжества, имеются сведения и о крещеных евреях. Вот три боярских рода — Ограновичи, Новокрещенские, Семашковичи. Исследователь ограничился только этими фамилиями, которые, увы, вымерли. Можно предположить, что он знал и иные существовавшие роды, но скрылся за фразой "и другие"42.

С большой вероятностью сюда можно добавить еще один род, и к тому же весьма знаменитый. При Ярославе I (XI в.)

19

приехал служить "из немец некто "Шимон Африканович (в "святом крещении Симон"), сделавшийся родоначальником трех прославленных фамилий: Воронцовых, Вельяминовых и Аксаковых43. Вероятность того, что Шимон Африканович был еврей из Магриба, весьма велика: сочетание распространенного среди евреев библейского имени в сефардском варианте с местом исхода — Африка — предполагает, что путь его шел из Марокко через Европу на Русь. Ничего невероятного в этом не было. (Спустя много лет австрийский писатель Адальберт Штифтер в повести "Авдий" (1842) рассказывает о судьбе еврея с Атласских гор, попавшего в Европу.)

Одно из самых интересных средневековых религиозно-культурных движений, возникших на Руси и затронувших даже верхушку московского общества, носит название "ересь жидовствующих". Ее основоположником считается еврей Схария, прибывший из Литвы в свите князя Михаила Олельковича. К жидовствующим примыкала интеллектуальная элита того времени, включая думного дьяка Федора Васильевича Курицына, автора известной повести о "Дракуле, воеводе волошском" и "Лаодикийского послания". Движение было жестоко подавлено, его вожди были сожжены в декабре 1504 г. О соотношении между собственно иудаизмом в этом протестантском течении и христианством много написано. Но, впрочем, все сведения о ереси и ересиархах мы находим лишь в произведениях сторонников ортодоксии, в первую очередь Иосифа Санина, объективность которого не следует преувеличивать. Реконструкция учения жидовствующих в общих чертах сводится к признанию Единого Бога, отрицанию троичности, непризнанию Иисуса Христа — ни сыном Божиим, ни Мессиею, отвержению церкви и церковной иерархии. Им вменялись в вину "насмешки" над христианскими таинствами и обрядами, почитанием Божией матери и угодников. Сектанты уподобляли христианство языческому политеизму, иконопочитание называли идолопоклонством, монашество — установлением, противным самой природе человека и т. д.44 Мы хотим отметить лишь несколько фактов: 1) массовость движения; названо более 30 представителей высшей духовной и светской знати; 2) культурный и интеллектуальный перевес еретиков над их противниками; 3) очевидная связь с еврейством и связь с Западом; 4) признание самого Ивана III в своей близости к еретикам; надо сказать, Иван III прекрасно разбирался в теологических разногласиях сектантов, что он и объяснил Иосифу Волоцкому; 5) достаточно сильное в целом сопротивление Ивана III расследованиям и казням обвиненных в ереси.

20

(К этому времени прошло 33 года с момента появления жидовствующих.) Уступил великий князь лишь после сильнейшего воздействия духовных лиц. В споре с ортодоксами он был не одинок. Его поддерживали заволжские старцы во главе с Нилом Сорским. Возможно, что кроме спасшихся бегством за границу часть "жидовствующих" схоронилась в заволжских скитах. Заметим, что до начала XIX в., т. е. возникновения декабристских обществ, столь высокого процента представителей знати в оппозиционном движении не было. (Вообще Иван III был знаком с евреями и даже вел переписку с еврейским князем из Кафы, предлагая последнему переселиться в Московию и породниться с ним: он сватал своего сына за дочь кафского князя.)

И наконец самое главное — связь ереси жидовствующих с движением стригольников. Считается, что ереси жидовствующих предшествовали проповеди некой сектантской организации в Пскове и Новгороде в конце XIV в., называемой "сектой стригольников". В XV в. остатки стригольников, по-видимому, примкнули к жидовствующим. Русские субботники, обнаруженные в центральных губерниях России (Воронежской, Орловской и даже Московской) в последние годы царствования Екатерины II и Павла I, утверждали преемственную связь с мучениками времен Ивана III. Этой точки зрения, например, придерживался кн. Н.Н. Голицын45.

Обширнейший анализ всех точек зрения на жидовствующих XV — начала XVI в. и вопроса о роли иудаизма принадлежит А.И. Клибанову46. К сожалению, к научной критике примешивались политические факторы сиюминутного времени. Так, В.В. Колесов в комментариях к "Посланию старца Филофея" пишет не более и не менее как о содомии, т. е. о пороке, специально распространяемом еретиками среди светских лиц: "У еретиков, по предположению некоторых исследователей, он выполнял роль ритуального действа"47. Однако даже из поучения епископа Стефана Пермского против ереси стригольников явствует, что еретики пользовались репутацией порядочных людей, которые "не грабят и имения не збирают", в отличие от современного духовенства, погрязшего в пьянстве: "Сии учителя пьяницы суть". Стригольников отличала высокая нравственность, что и признавал Стефан Пермский: "Аще бо бы не чисто житье их видели люди, то кто бы не веровал ереси их?". Впрочем, наивность его видимая — главное у "стригольников" не норма поведения, вполне пристойного, суть в том, что они — антихристиане, а посему хуже убийц: "Тати и разбойницы убивають человека оружием, а вы, стригольницы, убиваете человека разумною смертию, удаление ради от пречи-

21

стых тайн тела и крови Христовы. Не покоряетеся Христу Богу..." 48

Среди сектантов начала XVIII в. мы уже упоминали о субботниках. Св. Дмитрий Ростовский писал о них, что они "иже по-жидовски субботу празднуют" и отпали от почитания икон под влиянием «люторских, кальвинских и "жидовствующих"»49. Со времени возникновения ереси жидовствующих прошло не менее 200 лет. Столь долгое существование ереси жидовствующих смущало многих исследователей: как может сохраниться так долго религиозно-идейное течение? О том, что это возможно, свидетельствует пример маранов. Евреи были изгнаны из Испании в 1492 г. Многие притворно приняли христианство, и костры инквизиции лишь подтверждали их обман. Напомним лишь несколько фамилий, ставших известными в XVIII в.: Даниель де Фонсека (вторая половина XVII в. — 40-е годы XVIII в.) — врач и дипломат, родился в Португалии, прадед сожжен за тайный иудаизм; сам Даниель бежал от преследований, сохранил веру своих предков; Антонио Хозе де Сильва (1705—1739) — поэт и драматург, сожжен в Лиссабоне за исповедание иудаизма; Антонио Санхес (1699—1783) — врач из Португалии, работал в России при Елизавете Петровне; за исповедание иудаизма был лишен императрицей пенсии, умер в Париже. Мы привели только три имени, но известны сотни и сотни имен маранов, на протяжении столетий хранивших религию далеких предков. Что возможно было на Пиренейском полуострове, то могло быть и в польско-литовском государстве и в Московии. Один из крупнейших знатоков русского сектантства В.Д. Бонч-Бруевич писал о почти непреодолимом препятствии при исследовании учения, жизни и быта сектантов, "существование которых было погружено много столетий в величайшую тайну, а таких сект у нас немало — приверженцев их насчитывают огромными сотнями тысяч! Не знаю, есть ли другая страна в мире, где столь развита в народе конспиративная, тайная жизнь; не знаю, есть ли еще такой народ, где целые округи, деревни, села, станицы, посады исповедуют тайно свое учение, свою веру, свою особенную религию, которая подвергает жесточайшей критике и разбору господствующую ортодоксию!"50

Вероятно, многие русские сектанты занимали промежуточное состояние между иудаизмом и христианством. Мы, например, мало что знаем о религиозной системе Феодосия Косого (середина XVI в.), сравниваемого своими последователями с апостолом Павлом. Его взгляды дошли до нас лишь в пересказе его противников. Но есть один несомненный факт: после бегства в 1551 г. в Литву он женился на еврейской вдове; причем о ее переходе в христианство не сказано ни слова51.

22

Один из крупных исследователей сектантства М.А. Кальнев писал, что после преследования во времена Василия Ивановича секта "притихла", ушла в глубокое подполье и заявляла или не заявляла о своем существовании в зависимости от благоприятных или неблагоприятных обстоятельств52. Тот же св. Дмитрий Ростовский вопрошал: "Что же речем о субботниках, иже по жидовски субботы постят?... Не обновили ли тии жидовствования онаго, еже восстало в великом Новеграде, в княжение великого князя Иоанна Васильевича, при архиепископе Новгородском Геннадии, во дни преп. Иосифа, игумена Волоколамского"53.

Феофилакт Лопатинский, ректор Московской духовной академии, архиепископ Тверской, вице-президент Синода, знаток богословия, в "Обличении неправды раскольнической", написанной по поручению Синода, вероятно, в начале 1741 г., указал в прибавлении № 32: "Субботовщина, когда христиане постятся, тогда они не постятся... Оле! злоба не весть предпочитати полезное"54.

Один из исследователей раскола утверждает, что в царствование Екатерины II на Дону появляются последователи Моисеева закона из Польши и Турции55.

В первой половине XVIII в. наиболее нашумевшее дело об отпаде от господствующей церкви и переходе в иудаизм было связано с именем капитан-лейтенанта (поручика) русского флота Александра Возницына. Возницын принадлежал к старинному новгородскому роду, переведенному после покорения Новгорода во Владимир. Его дядя, Прокофий Богданович Возницын, думный дьяк, крупный дипломат, заключивший в 1681 г. Бахчисарайский мир, принадлежал к высшей аристократии. Тетка Александра Возницына, сестра думного дьяка, была замужем за контр-адмиралом Иваном Акимовичем Синявиным. Вполне возможно, и карьера во флоте Александра Возницына состоялась не без влияния дяди. Возницын был человеком образованным и мыслящим. В начале 30-х годов XVIII в. он познакомился с евреем Лейбом Борухом (имеются и другие написания — Борохов или Борухов) и, как утверждает следствие, совершил обряд обрезания. Следствие пыталось выяснить, не является ли дело Возницына единичным: "Ими, жидом Борохом Лейбовым и Возницыным, для изыскания истины, надлежит произвести указанные розыски, для того не покажется-ль оный Борох и с ним кого сообщников в превращении еще и других кого из благочестивой греческого исповедания веры в жидовский закон..."56 Императрица Анна Иоанновна на докладе сената от 3 июля 1738 г. наложила резолюцию следующего содержания: "...понеже оные, Возницын в

23

принятии жидовской веры, а жид Борух Лейбов в превращении его через приметные свои увещания в жидовство сами повинились; и для того больше ими не розыскивать не в чем, дабы далие сие богопротивное дело не продолжалось, и такие, богохульник Возницын и превратитель в жидовство жид Борух, других прельщать не дерзали: того ради за такие их богопротивные вины... обоих казнить смертию, съжечь..."57 В июле 1738 г. Александр Возницын и Лейб Борух были сожжены в Петербурге. В юридическом плане это дело интересно тем, что фактически следствие не было доведено до конца и Юстиц-коллегия требовала "досмотра" дела. Напомним, что дело вел начальник Канцелярии Тайных розыскных дел Андрей Иванович Ушаков (имя его наводило ужас, в истории прославился ведением дела Волынского и товарищей). Ушаков в Сенате от имени императрицы требовал скорейшего окончания дела: "...хотя он, Борох, и подлежит, но чтоб из переменных речей что-либо может последовать, от нетерпимости жестоких розысков, не произошло в том Возницыне деле дальняго продолжения (sic!) и чтоб учинить об нем решение, чему он, за оное его, Возницына превращение, по правам достоин, не розыскивая им, Борухом"58. Юстиц-коллегия подчинилась, но тот же Голицын отметил, что даже по рамкам времени Бирона требования справедливости вряд ли были соблюдены. Вывод может быть лишь один: жестокость наказания заставляла предполагать, что толкал правительство на столь решительный шаг призрак ереси жидовствующих59.

Впечатление, произведенное на современников этим судом, зафиксировано в одной из сатир Антиоха Кантемира:

...вон услышим новый

От него тверд документ, уже готовый.

Как (говорит) библию не грешно читати,

Что она вся держится на жидовской стати?

Вон де за то одного и сожгли недавно,

Что зачитавшись там, стал Христа хулить явно.

Ой нет, надо Библии убегать, как можно.

Бо зачитавшись в ней пропадешь безбожно"".

В примечаниях к этим темным стихам, как ни странно, обличающих усердное занятие Библией, блестящий дипломат, а по некоторым сведениям и масон высокого посвящения, князь Антиох Дмитриевич Кантемир (1708—1744) писал: "В Санктпетербурге 1738 года месяца Июля в средних числах сожжен по уложениям блаженные памяти Российских Государей бывший морского флоту капитан за то, что принял жидовскую веру и так крепко на оной утвердился, что не смотря на правды, уп-

24

рямством своим и страшном на Спасителя Нашего Христа хулении погиб; который случай безмозглим невежам немалую причину подал сумневаться о библеи, когда они слышат, что жиды ветхого закона держатся. О как безумии и дерзкий невежды! Причина ли библия святая диавольского того орудия погибели?"61 Поражает факт, что европейски образованный человек, долгое время бывший послом в Париже и в Лондоне, был глух к вопиющему беззаконию и жестокости своей родины. Но его интеллектуальный потомок философ Владимир Соловьев был иного мнения. Для него не было сомнений: это варварское аутодафе было последним костром инквизиции в Европе. В полемике он отвечал своим оппонентам: "Последнее религиозное сожжение было у нас в Петербурге"62.

Уже в XX в. делом Возницына заинтересовался писатель Леонтий Иосифович Раковский (1895/1896—1979). Он написал исторический роман "Изумленный капитан" (1934—1936). Хотя "еврейская" тема почти не затронута в повествовании, оно полно аллюзий на современную автору эпоху. Книга имела неожиданный резонанс. По воспоминаниям его вдовы, маршал Василий Константинович Блюхер накануне своего ареста читал книгу Раковского: «Прочитай, — и после паузы: "Со мною то же будет"»63.

Собственно основателем секты "субботников" признается крестьянин села Дубовки Саратовской губернии Сундуков. Проникшись духом иудаизма, весьма распространенного на его родине в Саратовской губернии, он стал превозносить Моисеевы заповеди. Основывался он на словах самого Иисуса, подчинявшегося этому закону и торжественно указавшего на его вечное и непреходящее значение: "...доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все" (Мат.: 5:18). Это утверждение подвигло Сундукова на дальнейшее — отрицание божественности Иисуса, признание его простым человеком, а если и пророком, то неизмеримо ниже Моисея. Он отказался от празднования воскресения, заменив субботой, почему его и его последователей стали называть "субботниками". Кроме того, он совершил обряд обрезания. В дальнейшем большая часть субботников почти полностью слилась с еврейством, вследствие чего их часто называли иудействующими, или жидовствующими64.

К концу XVIII в. относится документ, имеющий некоторое значение для истории медицины в России. Именно в это время население страдало эпидемическими глазными заболеваниями. Отечественных врачей почти не было, а приезжих было чрезвычайно мало. Кроме того, среди них обретались всевоз-

25

можные самозванцы и шарлатаны. До сведения орловского и курского губернатора Франца Николаевича Кличко дошло, что в Курске успешно лечит глазные болезни еврейка Фейгель Бойнитович. По просьбе губернатора в его присутствии была проведена успешная операция человеку, который 17 лет тому назад потерял зрение.

Инвалид прозрел. Губернатор решил узаконить положение "операторши" и обратился в медицинскую коллегию. 24 декабря 1784 г. медицинская коллегия потребовала прислать ее для экзаменов в Москву или Петербург. Однако Фейгель Бойнитович по неизвестной причине перепугалась и стала скрываться по разным городам и весям, продолжая, впрочем, свою успешную практику. Она пряталась не менее пяти лет. Наконец московская медицинская контора 22 июня 1790 г. смогла принять у нее экзамен. Она экзаменовалась по анатомии глаза, употреблению различных лекарственных средств, а главное — в операции по снятию катаракты у 75-летнего отставного солдата 2-го гренадерского полка Игнатия Моисеева Мулятина. После операции старик "прозрел". Комиссия разрешила делать "еврейке Фейгель Бойнитович" операции постановлением от 11 июля 1790 г.65 В этой истории очень много интересного и неясного. Откуда появилась Фейгель Бойнитович? Где она обучалась медицине? Сколько ей было лет? Эти вопросы остаются без ответа. Возможно, "операторша" была родом из Курляндии (но это только предположение). Для нас важно, что местом действия были Орловская и Курская губернии, как раз в это время замеченные в распространении секты жидовствующих. Совершенно очевидно, что только при помощи местного иудействующего населения она смогла успешно скрываться от властей на протяжении пяти лет. Отсюда же и ее страх явиться перед лицом начальства (не из-за профессиональной неуверенности — судя по восторженному отзыву губернатора, она была асом своего дела), а из-за боязни быть обвиненной в распространении иудаизма.

Большие группы субботников, или иудействующих молокан, впервые были обнаружены властями на земле Войска Донского. В 1797 г. находящийся на кавказской линии в слободе Александровка донской казак Косяков принял "Моисеев закон" от местного учителя ("меламеда"?) Филиппа Донскова, а по возвращении на Дон к секте примкнул и его брат. Репрессии последовали немедленно, ибо в 1802 г. они уже "покаялись". Впоследствии выяснилось, что их покаяние было притворным; они даже обращались к наказному атаману Войска Донского с просьбой о свободном исповедовании своей веры и о соблюдении субботнего отдыха вместо воскресного. Как ни

26

странно, но во времена Александра I ("Дней Александровых прекрасное начало") их просьба была уважена. В "деле" находится копия с указа кавказского губернского правления, в котором среди прочего утверждается, что "многие" (это слово в тексте выделено) жители города Александрова из купечества и мещанства "содержат Моисеев закон", уклоняются от общественных работ в субботние дни, и что субботников в городе больше, чем прочего населения66.

Удивительное дело, но земли Войска Донского, вопреки господствующей религии и в противовес устойчивому стереотипу казака как истово православного, стали рассадником всевозможных сект с ярко выраженным приматом Ветхого Завета. На наш взгляд, это было связано с относительной грамотностью населения, а также с возможностью во время службы на границах познакомиться с носителями иных вер и исповеданий. Так, в это время возникла секта "духоносцев". Ее основал есаул Евлампий Никифорович Котельников (ок. 1775— 1855)67. Во время службы на австрийской границе он познакомился с евреями и даже выучил еврейский язык. На первый взгляд, Котельников — идеальный герой: участник войны 1812 г., адъютант фельдмаршала М.Б. Барклая де Толли, человек, самостоятельно изучивший западные языки, написавший несколько книг, в том числе и книгу по истории Дона, не утратившую значения до сих пор. Автор хвалебной песни в честь Дона "Преславный тихий Дон Иванович...", но, увы, сектант...

Другое дело, по поводу отпадения от православия, проводилось в Орловской губернии и отличалось от аналогичных дел сравнительной полнотой следствия. Ересь возникла в городе Ельце и к ней примкнуло семейство братьев — купцов Яковлевых и зять одного из них, "экономический крестьянин" (т. е. находящийся в церковной или монастырской экономии, а после секуляризации ставший государственным крестьянином) подгородной слободы Жегулин с семьями. При обыске в доме Яковлевых был задержан неизвестный еврей и найдена литература на еврейском языке (четыре книги и письмо некоего Захара Уманского). В письме Яковлевы называются русскими евреями. Захар Уманский оказался евреем, проживающим в Саратовской губернии. Он, как и другие евреи, приезжал по делам в город Елец, все они останавливались в доме Яковлевых и "суботствовали" с ними68.

Борис Яковлев рассказал на следствии, что ему от роду 47 лет, что он вольноотпущенный крестьянин и пять лет тому назад принял иудаизм ("еврейскую веру") со всем своим семейством, включая женщин; мужчины совершили обряд обрезания. Это произошло под влиянием Михайлова, мужа его

27

сестры, и приезжающих евреев. Объяснения отпадения от православия несколько наивны: "Михайлов и Евреи дали ему знать, что Еврейская вера лучше Христианской для спасения души"69. Все без исключения совершили обряд обрезания, его новорожденный сын обрезан на 8-й день. Яковлев соблюдает субботу и кашрут. В церковь не ходит, не признает православных праздников, икон не почитает и, естественно, не причащается и не исповедуется. Других не склонял к переходу в иудаизм, так как сам еврейской грамоты не знает и не силен в законах. В Ельце, кроме семейства Яковлевых, других субботников нет, но около 300 помещичьих крестьян в Воронежской губернии, Бобровского уезда, в селе Чиголка, "жидовствуют". Арестованный еврей приехал из Саратова, так как узнал, что в Ельце есть иудействующие; еврейские книги принадлежат ему, но он не занимался прозелитизмом.

Другой брат — Иван Яковлев — показал, что рожденный в православии, он со всем семейством перешел в иудаизм около 15 лет тому назад. В церковь ходил лишь для вида, Новый Завет за божественное откровение не признает, в Христа не верует — верует в Единосущего, сотворившего небо и землю, отвергает Троицу и икон не почитает. Последнее подкрепил ссылкой на третью книгу Моисееву (Левит: 26:1: "Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними: ибо Я Господь, Бог ваш"). Четыре года тому назад сам себе совершил обрезание, соблюдает заповеди Моисея, правил еврейской веры не знает, так как умеет лишь читать. К принятию иудаизма склонился самостоятельно, читая издавна Библию и приходя к выводу о том, что она более всего способствует спасению души. Прозелитизмом "будто бы" не занимался. С крестьянами Воронежской губернии, исповедующими иудаизм, находился в непрерывных сношениях, обсуждая законы "еврейской веры". Найденное письмо принадлежало еврею Захару Уманскому, который неоднократно приезжал к ним и вместе с ними "субботствовал".

Руководитель елецких субботников Михайлов дал показания в том, что рожденный в православии, "от сей веры совершенно отступил"70; он отрицает божественность Христа, не признает Богородицы и других христианских святых. 19 лет тому назад, по совету купца Шишова из г. Александрова, произвел обряд обрезания на Урюпинской ярмарке. Станица Урюпинская Хоперского округа, расположенная на левом берегу реки Хопер — крупный торговый центр, известный своими ярмарками и находящийся в центре движения "жидовствую-

28

щих". Впоследствии из жидовствующих был полностью составлен Хоперский казачий полк на Кавказской линии71.

Интересные показания дал уже упоминавшийся "экономический крестьянин" Жегулин, 25 лет от роду. Семь лет тому назад, работая при "питейных сборах", самостоятельно выучил грамоту, читал пятикнижие Моисеево и сделался с 18 лет "исполнителем еврейской веры".

Жены и дети Яковлевых и Михайлова на допросах заявили, что "содержат... еврейскую веру по воле мужей и отцов своих"72.

Арестованный в доме Яковлевых еврей, витебский мещанин винокурный мастер Левин, ездил по плакатному паспорту (т. е. на законном основании) в Псковскую, Саратовскую и Пензенскую губернии. Проезжая Елец и узнав, что там есть иудействующие, он остановился у них для собственного удобства, связанного с соблюдением субботы и кашрута. Яковлевы к тому времени были еще не обрезаны, они не могли в точности исполнить обряды, так как не знали основ веры, не имели книг и раввинов. Вероятно, Левин просвещал неофитов.

Допрошенные жители Ельца сообщили, что Михайлов и Яковлев были неистовыми в обличении христианства, вступая в постоянные прения, они отрицали христианскую веру. Христиан называли идолопоклонниками, иконы обзывали досками, которые расписывают бабы, Новый Завет сплетнями. Николая Чудотворца обзывали однодворцем, "Иоанна Златоуста желтухиным"73. Самое страшное обвинение заключалось в том, что субботники активно занимались прозелитизмом, особенно Жегулин, который всенародно выступал против христианства. Возмездие последовало незамедлительно: по распоряжению министра полиции и по соглашению с Обер-прокурором Святейшего Синода главные обвиняемые были преданы суду, а "прочие поручены увещаниям духовенства, под наблюдением местного епископа"74.

Замечательно то, что одновременно обнаружились субботники в самых разных частях империи. В Иркутской губернии распространителем "еврейской веры" был сосланный туда некий тульский дворянин (фамилия не указана), для того сурового времени весьма гуманно признанный Врачебной управой "умалишенным". Но еще до своего помещения в сумасшедший дом он обратил в иудейство "некоторых поселян" (число не указано). Будучи увещаемы, эти поселяне "упорно оставались в своем заблуждении"75.

В 1818 г., при переселении духоборов из Архангельской губернии в Сибирь, среди иудействующих оказалось несколько семей: 10 мужчин и 11 женщин, которые, несмотря на давле-

29

ние светской и духовной власти, оставались непреклонны и просили разрешения поселиться в известном Александровском уезде вместе со своими единомышленниками. Правительство разрешило переселение.

В Тульской губернии секта "субботников" распространилась весьма широко. По далеко не полным данным, их было порядка 160 человек (вероятно, считались главы семейств): 17 купцов и 143 крестьянина. Все они отрицали Троицу и Мессию, т. е. Иисуса Христа, но подробности в деле отсутствуют. Главного зачинщика, родом крестьянина, сослали в Сибирь, остальных отдали на "попечение" местного духовенства. Удалось ли вернуть их в лоно православия — осталось неизвестно. Но обычно "увещаемые" притворно возвращались к господствующей церкви, тайно соблюдая иудаизм; при обнаружении этого их сурово наказывали. Добавим к этому, что зачастую духовенство облагало отколовшихся поборами в свою пользу.

В 1819 г. началось дело, закончившееся семь лет спустя, в 1825 г. Казак Чиликин под влиянием однодворца Милюхина, проживавшего в Арженовской станице, Балашевского уезда, села Свинуха (несколько странное название для субботнического села) Саратовской губернии, решил принять иудаизм и сделать себе обрезание. Было это в 1817 г. Сам Милюхин исповедовал "еврейскую веру" с 1802 г. Он "изъездил всю Россию, пропагандируя лжеучение субботников", — негодует профессор-протоирей Т.И. Буткевич76. Кроме семейства Милюхина из села Свинуха, субботствовали также и крестьяне других сел: Иняево, Дурнилино и Мелик. (Есть нечто некрасовское в названии этих деревень. Но, вероятно, материальное положение жителей этих сел было неизмеримо выше деревень некрасовского уезда Терпигорева — Заплатовой, Дырявиной, прочих.) Общее количество субботников доходило до 400 человек. Причем в 1812 г. они объявили о себе местному начальству, и с того времени, на основании Высочайшего повеления от 16 мая 1803 г., им были отведены в их селениях отдельные кладбища. Далее документ беспристрастно свидетельствует, резко отличаясь в этом от очень многих доносов и клеветнических измышлений: "Люди эти, состоя в наблюдении местной Полиции, никогда не были замечены в поступках, противных общему порядку, тишине и спокойствию. Главное основание вероисповедания их Ветхий Завет. Моления производили они в дни субботные; имена новорожденных нарекали избранные из среды их к богослужению люди, которые обрезывали младенцев мужеского пола в 8 день по рождению и совершали прочие обряды по правилам Евреев. В селе Иняеве имели

30

они особую избу для обучения детей чтению и письму; избу называли школою и отправляли в них богомолие"77. Обратим внимание на жажду грамотности у крестьян, исповедующих иудаизм. В каждой деревне имелась особая изба для обучения детей чтению, письму и закону Моисееву. Тем не менее Комитет министров требовал положить конец отпадению от "веры Христовой", находя, что "столь явное отступление от закона отечественного не должно быть вовсе терпимо Правительством, обязанным охранять господствующую веру и охранять членов ея от обольщений..."78 Последовала высылка казака Чиликина и однодворца Милюхина в Кавказскую губернию, в знакомый нам уже Александровский уезд, где давно обретались субботники. Вообще на Южной и Восточной пограничных линиях находились в большом количестве не только высланные субботники, но и купцы-евреи. Известно, например, что один из основоположников русской военной медицины Николай Илларионович Козлов (1814—1889) был сыном оренбургского купца-еврея (Н.И. Козлов приходился прадедом писателю Владимиру Набокову). Н.И. Козлов — начальник медико-хирургической Академии и первых женских военных курсов79. На Кавказской линии работал богатый ростовский купец Осип Борисович Фавишевич. О нем с большой теплотой пишет мемуарист80.

Возвращаясь к Милюхину, следует отметить, что он смело защищал свои религиозные взгляды. Он направил в Министерство внутренних дел прошение, интересное тем, что в нем мы впервые слышим голос иудействующего человека, уверенного в правильности своего религиозного пути и готового защищать свои позиции в рамках закона того времени. Прошение дышит достоинством и уверенностью даже в пересказе чиновника, ведшего это дело: "Последуя примеру предков своих, он и некоторые из жителей Балашевского уезда, числом около 300 душ, издавна исповедовали веру по Моисееву закону, прежде тайно, а потом, в 1812 г., огласили себя в том перед местным начальством. С того же времени, начали они избирать из среды себя особых людей по преимуществу в знании грамоты для отправления богомоления, которые новорожденным нарекают, по всенародным святцам, имена, и производят обрезание; желающих вступить в брак венчают и умерших погребают на особо отведенных местным начальством кладбищах. Быв усердно преданы вере своей, они празднуют, вместо воскресенья, субботу и другие установленные по Моисееву закону дни; но не имеют от правительства дозволения на свободное отправление своих обрядов: посему нередко местное начальство побуждает в празднуемые ими дни к работам и, на-

31

против, в воскресные и другие Христианские праздники возбраняют им работы; сверх того, в общественном сожитии и по судебным делам причиняются им от Христианского сословия разные обиды и притеснения. Главнейшие у них праздники: пасха, называемая ими опресноки, судный день, трубное служение и прочие установленные по закону и обрядам Израильтян. Они поклоняются только единому Творцу вселенныя, Христа Спасителя не признают за Сына Божия, равно Матерь Божию и прочих угодников, чтимых Христианами, не признают святыми; крестного знамени, святых и прочих Христианских обрядов и таинств не приемлют. Богомоление их состоит в чтении и пении стихов из Библии и псалмов из псалтыри; других же книг для сего не потребляют. Обрезание чинят младенцам мужеского пола в 8 день от рождения на основании 17 главы Бытия. Браки сочетавают с приличным для сего богослужением, и в подкрепление союза читаются новобрачным по порядку назидания, выбранные из Божественных книг, причем напоминается обоим лицам, что сия обязанность принята от праотцев Израильских; умершие погребаются при чтении и псалмопении псалтыри всеми предстоящими у могилы; посты содержат на таком основании, как Евреи. В обрядах их нет ничего тайного или вредного для людей других религий; ибо пороков они не терпят, беглых от воинской службы не принимают, считая их клятвопреступниками (курсив мой. — С. Д.). Впрочем люди одинаковаго с ним, Милюхиным, исповедания не все единообразно отправляют богомоление и обряды по принятому ими закону Израильскому; поелику не имея сведующего в сем наставника, не знают основательно и правил этого закона; он, Милюхин, необходимым считает позаимствоваться наставлениями от ученых Евреев"81.

В Москве секта субботников была обнаружена в 1805 г. Их нашлось 41 человек. Распространял учение "вотчинный бурмистр" Яков Андреев, который отказался сообщить, где и при каких обстоятельствах он принял иудаизм.

В Каширском уезде Тульской губернии в самом начале XIX в. жидовствующих было около 150 человек, а руководителем секты и распространителем ее учения был купец Краснов.

В 1818 г. правительству стало известно о наличии секты Моисеева закона в двух уездах Воронежской губернии — Бобровском и Павловском, в шести селениях. Первые сведения о секте в этих уездах относятся к 1797 г. В 1808 г. сектантов было свыше 60 человек. В 1818 г. уже в этих шести селениях: Козловке, Тишанке, Гвозде, Кленовке, Мамонах и Чиголке — общее число отпавших составляло свыше 500 человек, но со-

32

вершенно резонно предполагалось, что их количество значительно выше, ибо многие были тайными приверженцами иудаизма. Зачинщиков и явных нарушителей было решено без зачета сдать в солдатчину. Это нагнало страху на многих, и чиновник как о само собой разумеющемся пишет: "Следствием этой меры было обращение многих субботников в Христианскую веру"82. В селе Козловка иудействующих было очень много. Их обнаружили около 1810 г. Но еще в 1806 г. Гавриил Гриднев первый начал придерживаться Моисеева закона и открыто проповедовал "древний закон", отрицая божественность Христа и "возводя хулу" на Богоматерь. Всем новорожденным было сделано обрезание. Субботники быстро распространились, и следствие сохранило их имена: Иван Раков, Иван Ситников, Ефрем Кончаков, Сарк Жабин, Ермил Воронин и другие. На них в полицию донес священник Исайя Лебядянский и "после увещаний" их сослали в Сибирь. Часть "раскаялись" но, понятно, продолжали втайне "иудействовать". Так, в семьях вернувшихся в православие Гридневых и Ворониных не ели свинины и не праздновали христианских праздников. В конце концов они переселились на новое место и вновь стали открыто "субботствовать"83.

Но что совершенно замечательно, так это признание зажиточности иудействующих: "Домоводство всех вообще субботников было весьма избыточное и недоимок за ними не состояло"84.

Антихристианская пропаганда жидовствующих давала, как ни странно, известные плоды. Ибо многие их соседи — однодворцы и крестьяне — отказывались ходить в церковь и разводить свиней, при этом явно не обнаруживая своих религиозных симпатий — последнее, по-видимому, из-за боязни репрессий. К этому времени были обнаружены субботствующие и в Бессарабской губернии, большая часть которых были пришлые из Великорусских областей.

Русское правительство было убеждено, что существует связь между "коренными" евреями и новообращенными. Была твердая уверенность, что у евреев есть тайные миссионеры, получающие постоянные пособия от своих обществ. Так, в том же самом 1818 г. один еврей взялся открыть правительству "совращенных" христиан, в числе которых был и один священник. Впрочем, вскоре после того как было обнаружено несколько неофитов, доносчик исчез из поля зрения полиции. Сосланные в Александровск, они даже если и были возвращены в православие, оставались недолго в лоне господствующей церкви: слишком много здесь находилось субботствующих, свободно исправляющих законы Моисея.

33

В 1823 г. общее количество обнаруженных субботников в Воронежской губернии составляло 3 771 человек. Повторимся — в действительности их было неизмеримо больше.

Воронежские и саратовские субботники одновременно подали жалобы через графа Аракчеева в Министерство народного просвещения и духовных дел на притеснения, причиняемые им за исповедование Моисеева закона. Правительственная проверка показала, что субботников насчитывается по всей России до 20 тыс. человек обоего пола85. Иллюзий у правительства не было — их было больше, ибо только в трех станицах Майкопского уезда было субботствующих 1 726 душ мужского пола и 1 714 душ женского пола. В Астраханской губернии субботников числилось до 3 850 человек. Карта распространения иудейских сектантов была просто поразительна — она охватывала уже перечисленные исконно православные центральные губернии: Московскую, Тамбовскую, Тульскую, Орловскую, Пензенскую, Екатеринославскую, Иркутскую, земли Войска Донского, даже далекий Север — родину Ломоносова, Архангельскую губернию. Из некоторых больших сел (Дубровка, например) иудействующие вытеснили всех православных. Т.И. Буткевич называя "все коренное православное население", забывает, что иудействующие мужички, в отличие от "патентованных евреев", тоже принадлежат к коренному населению. Какое же объяснение дает столь быстрому распространению субботничества профессор-протоиерей Буткевич? Он пишет: "...быстрое распространение иудейских воззрений объясняется, с одной стороны, тою широкою религиозною свободою, которая была объявлена императором Александром I, а с другой — тем, что евреи не жалели денег на пропаганду: содержали энергичных и пронырливых профессиональных миссионеров, выкупали у помещиков крепостных крестьян и т. п.»86.

Посмотрим на это высказывание со стороны. Религиозная свобода приравнивается к бедствиям, а не к достижениям человеческого духа. В относительно свободной конкуренции православие оказалось не в состоянии противостоять сектантству, оно должно было полагаться на карательный полицейский аппарат, чтобы сохранить позиции. И профессор богословия, не стесняясь, апеллирует к государственной власти. Что же касается крепостного крестьянства и "еврейских денег", получаемых на выкуп крестьян и на пропаганду, то и здесь профессор несколько перепутал времена и преувеличил силу еврейского капитала в России в конце XVIII — начале XIX в. Крепостничество, естественно, не украшало Россию — европейскую страну, сохранившую рабство до 1861 г. Истори-

34

ческое отсутствие у евреев рабства, вероятно, было привлекательным в иудаизме. ("Потому что они — Мои рабы, которых Я вывел из земли Египетской; не должно продавать их, как продают рабов" (Левит: 25, 42). Приведем один исторический пример, как раз приходящийся на 1818 г., когда еврей выкупил из неволи русского человека. Мы имеем в виду городского голову Полтавы купца Абрама Моисеевича Зелинского, который участвовал в сборе денег для выкупа великого русского актера Михаила Семеновича Щепкина. Однако Михаил Семенович, несмотря на то что его выкупил еврей, что он блестяще играл евреев в пьесе "Жид Шева" и особенно в "Жидовской корчме", где он подражал своему благодетелю Зелинскому и даже шаржировал его, в иудаизм не перешел. Впрочем, его внучка вышла замуж за известного адвоката и публициста Льва Абрамовича Куперника. Л.А Куперник активно выступал в защиту еврейства в ритуальных и погромных процессах.

Иногда рассматривается влияние евреев на распространение субботничества. Процент евреев в Центральной России до 60-х годов прошлого века был мизерным. Затем там появились бывшие кантонисты, имевшие право на жительство. И отношение населения к новым пришельцам было не однозначно. Известный критик и писатель А.К. Воронский, родившийся в богатом селе Добринка Тамбовской губернии, рассказывает о своем деде-попе: «С николаевских времен в селе жили евреи, выходцы из черты оседлости. Права свои они получили солдатами в турецкой войне. Около базара, на задах, евреи заселили целый порядок. Они ссыпали хлеб, знали ремесла. Православное купечество жаловалось на еврейское засилье: у евреев было больше смекалки, торговых связей, да и крестьян они обвешивали меньше. Дед с купцами не ладил. Купцы считали его гордецом, пьянчугой, мрачным чудаком и самодуром. Чтобы досадить купечеству, дед свои обходы на Рождество и на Пасху начинал иногда ... с евреев. В облачении он, дьякон и псаломщик истово славили Христа у Хазанова или у Канторовича. Хазановы и Канторовичи деда принимали и, подобно волхвам, не скупились на сильные дары. На "чистую половину" дед, впрочем, к евреям не заглядывал, а скромно ограничивался кухней, где подпускал к кресту православных, кухарку и работника, хозяевым же говаривал: "Шмуль, рабов твоих и рабынь я приобщил благодати. Ты же ее недостоин, ибо обрезан и употребляешь мацу. Однако разумей: куличи и опресноки не вера, а жалкое суеверие". Неизвестно, что отвечали деду Шмули и Абрамы, но крещеные купцы, созерцая предосудительные обходы из окон своих домов или с крыльца, зеленели от обиды и унижения. Дед это знал и, заметив на улице

35

кого-нибудь из местных тузов и добродеев, совершенно наглядно показывал им преогромный кукиш, и, несмотря на изрядное подпитие, твердо и во всеуслышанье через дорогу восклицал: "На-ко, выкуси, стяжатель и спесивец! Раньше четвертого дня не приду, не жди!"»87. Вряд ли в этой обстановке можно серьезно говорить о влиянии евреев на местное население. Что же касается вызывающего поведения священника, то это иной разговор, хотя пример для прихожан отменный...

Один из крупнейших специалистов по русскому сектантству В.Д. Бонч-Бруевич считал, что жидовствующие в первой четверти XIX в. признавали только Моисеев закон, Библию и отчасти Талмуд, совершенно не приемля Евангелия. При этом Бонч-Бруевич отвергает любую их связь с ересью XV в., считая, что хулители сектантов — церковники и светская власть — специально обзывали секту тем же наименованием "жидовствующие" с целью моральной дискредитации в глазах простого народа. Бонч-Бруевич предполагает, что новейшие жидовствующие отличались сильнейшим стремлением к прозелитизму. Правительство преследовало их немилосердно, ведя не только обычную борьбу за "чистоту" православия, но и проявляя обыкновенный "отвратительный" антисемитизм. Так же ожесточенно преследовались и другие секты, близкие к иудаизму: молокане-субботники и иеговисты. Субботники-молокане считали себя ветвью Библейского Израиля и в процессе духовной эволюции постепенно становились ортодоксальными евреями. Ими были заселены отдаленные районы Восточной Сибири88.

Царское правительство было чрезвычайно озабочено ростом сектантства. Для "отвращения" простого народа от иудаизма была разработана весьма простая программа: репрессии, репрессии и репрессии. По высочайшему повелению от 3 февраля 1825 г. "субботников" переименовали в "жидов". Удивительный факт — на узком фронте борьбы с иудействующими был как бы принят обратный закон. Во времена Екатерины, как мы помним, тайно переименовали презрительного "жида" в нейтрального еврея. Здесь же явочным порядком произошла регрессия. В "Уложении о наказаниях" эта секта относится к самым вредным. И это при наличии всевозможных изуверских сект! Распространителям ее полагались тяжкие наказания. Но не только им. Если при отправлении членами секты обрядов в комнате находился малолетний крестьянин (при этом не оговорено, какого возраста этот малолетний — возможно и младенец), то он отдается в кантонисты, а если он не пригоден к военной службе, то его отдают на казенные фабрики, и, как резонно замечает исследователь раскола А.И. Мельников-Печерский, даже не оговариваются права детей приви-

36

легированных сословий, теряющих часть своих прав при отдаче в кантонисты и полностью, если их отдавали на казенные фабрики89.

По закону "местные власти, сколь возможно, преграждают жидовствующим сообщение с правоверными жителями и для того не выдают паспортов никому из принадлежащих к жидовской ереси для отлучки в другие места. Из уездов, в коих находится жидовская ересь, высылать всех евреев без исключения и ни под каким предлогом не дозволять их пребывание там. С евреями, являющимися в уездах, в коих находится жидовская ересь, поступать, как с беспаспортными, подвергая взысканию и лица, давшие им пристанище"90.

Надо сказать, что сам А.И. Мельников-Печерский считал, что особой ереси жидовствующих нет, а имеются лишь всевозможные протестантские толки, неправильно называемые "жидовствующими". Опровергнуть это мнение не стоит большого труда. Стоит лишь прочитать прошение Милюхина. Кстати, Мельникову, едва ли не первому, принадлежит утверждение, что еретиков времен Ивана Васильевича «огласили "жидовствующими" ради отвращения народа от их учения, этого отпрыска реформационных идей, волновавших тогда умы в Западной Европе, учения, которое в самое короткое время было так распространено в России, что многие лица, стоящие на самых высших ступенях общественной иерархии, открыто их приняли». В связи с этим он задает риторический вопрос: "Неужели и они были жиды?"91

Конечно, среди всевозможных сект были связанные с протестантизмом (по классификации того же Мельникова: мистики, сионская церковь, лабзинцы, десные христиане), созданные под влиянием чтения обширной масонской литературы, так сказать, классиков мистики — "отца нашего Бема", Сведенборга, Сен-Мартена, Юнга-Штиллинга, Эккартсгаузена; последние, как замечает автор "Писем о расколе", имели большое влияние на "простолюдинов". С этим вряд ли можно согласиться — простолюдину весьма и весьма тяжело овладеть мистической сущностью означенных авторов. Но чувствуется, что А. Мельникову вообще неприятна любая связь русского народа с еврейством и он повторяет: "...Особой секты жидов в русском народе нет и не бывало"92.

Высшая стадия апологии еврейства — идентификация себя с Древним Израилем и с современным еврейством, что было свойственно субботникам того времени, как совершенно явствует из протоколов допросов. Все это не могло быть неизвестно автору романов о русском расколе Андрею Печерскому и одновременно чиновнику по особым поручениям Министерства

37

внутренних дел Павлу Ивановичу Мельникову. В последние годы царствования Николая I Мельников-Печерский стал для центральной администрации главным авторитетом по расколу. Историки пишут, что Мельников рекомендовал карательные меры, вплоть до отнятия детей у родителей и отдачи их в кантонисты: "Обыски и выемки у раскольников он совершал с ретивостью, даже по тому времени чрезмерною", — писал С. Венгеров в энциклопедической статье о писателе93. Венгеров приводит примеры безнравственной "ретивости" чиновника. Но в новое царствование Мельников быстро перешел в лагерь "перестройщиков-либералов" и проповедовал широкую веротерпимость. (Все это выглядит слишком современно, но, увы, история любит повторяться и в большом, и в малом, и в великом, а чаще всего в карикатурном.) Злоязычный Н.Ф. Щербина обмолвился о нем так:

Ваш Мельников, — что всем известно, —

Доносов много написал,

С расколов разных повсеместно

Он, как подьячий, взятки брал;

И, эти взятки обличая,

Опять деньгу стал наживать,

Когда, себя изображая,

Он начал повести писать... (20 июня 1861)94

Н.С. Лесков, работавший одно время с Мельниковым, приводит мнение раскольников о ретивом чиновнике: "Волк, так и волчком глядит"95. Важнее, однако, другое — он составил три тома ценного секретного издания: "Сборник постановлений, относящихся к расколу".

В Высочайшем указе от 3 февраля 1825 г. мы читаем следующее: "Как ничто не может иметь большого влияния над простым народом, как презрение или посмеяние над заблуждениями, в кои совращать его ищут, и что именно средство сие употребляют как раскольники разных сект, так и субботники в отношении православной веры, то Именовать субботников жидами и оглашать, что они подлинно суть жиды, ибо настоящее их наименование субботников или придерживающихся Моисееву закону не дает народу точного о секте сей понятия и не производят в нем того отвращения, какое может быть производимо быть убеждениям, что обращать стараются их в жидовство"96. Как видим, правительство не стеснялось обращаться к низменным инстинктам черни. Однако успех контрмер зависел не от словесной завесы, а от массовых репрессий, которыми эти меры на самом деле являлись и которые обрушивались на сектантов уже в царствование Николая I.

38

Эти меры были следующими:

"1) предписать губернским начальствам, без всякого участия духовной власти и в виде обыкновенного полицейского распоряжения, взять в тех селениях, где секта эта находится, начальников ея и их помощников и отослать немедленно для определения в военную службу годных к ней, а неспособных к военной службе — на поселение в Сибирь; таким образом поступать впоследствии с теми, которые окажутся начальниками и распространителями секты;

2) начальством Сибирских губерний предписать, чтобы люди эти размещаемы были в отдаленные места и сколько можно отдельно, и чтобы земская Полиция строгое имела наблюдение, дабы они никого не вовлекли в свое заблуждение;

3) за обращенных таким образом в военную службу или на поселения крестьян, принадлежащих помещикам, выдавать помещикам рекрутския квитанции;

4) если бы, при отправлении этих людей на поселение в Сибирские губернии, жены и дети их не пожелали следовать с ними, то к тому их не принуждать и оставлять на прежнем жительстве;