Фридрих ГоренштейнТоварищу МАЦА – литературоведу и человеку, а также его потомкамПамфлет-диссертация с мемуарными этюдами и личными размышлениямиКультурно-политический журнал на русском языке «Зеркало Загадок»;

|

Данте Алигьери.

«Божественная комедия»

Je suis I’ ami ae mes amis

Французская пословица

Фамилия Маца не склоняется, наподобие фамилии Нетте.

и входил

товарищ «Теодор Нетте».

(Маяковский, «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Школьная хрестоматия, 7-й класс). О товарище Маца – человеке известно немного, почти ничего. Пароходом он не был:

Я узнаю его.

В блюдечках-очках спасательных кругов.

– Здравствуй, Нетте!

Как я рад, что ты живой…

Так о товарище Маца сказать нельзя. Бренные литературоведческие останки товарища Маца обнаружены на пожелтевших страницах одного из литературоведческих журналов за 1931 год.

Обнаружены еще в каменном веке пишущих машин «Ундервуд» и двукрылых аэропланов из фанеры, то есть на страницах, пожелтевших от времени, или, можно сказать, пожелтевших во времени. Газетно-журнальные страницы желтеют и в пространстве, но об этом ниже.

Итак, бренные останки товарища Маца обнаружены на пожелтевших во времени страницах, а, конкретнее говоря, – в статье «Великодержавный шовинизм в литературоведении и критике». Не буду углубляться в подробные раскопки, которые требуют специальной подготовки литературоведа-археолога.

“Останки типа фетишизации производственногс процесса во всей сложности классовой борьбы, несомненно, имеют у товарища Маца переверзианский привкус. Интересно, что товарищ Маца с другого конца соприкасается с нацдемовским толкованием этой проблемы. Не только великодержавному уклону свойственны маскировки. Великорусский национализм как буржуазная идеология может маскироваться, идя вглубь вместе с буржуазией прежних наций, скрывая свои великодержавные черты. В области хозяйства идеология борьбы двух культур выражается в фетишизации экономического первенства, в культурировании окраин как колоний, служащих для хозяйственного подъёма центра. Однако в данной связи важно, что игнорирование специфики наций приводит товарища Маца к дальнейшим ошибкам… «Вся это методология взбесившегося мелкого буржуа, который не хочет считаться со сложной диалектикой переходного периода», – писали классово-пролетарские критики о таких, как товарищи Переверзев, Маца и прочие великодержавные шовинисты в литературоведении и критике (отчасти с ними можно согласиться – Ф.Г.). Игнорирование стремлений национально-пролетарской литературы и третирование её как христианской есть основной пункт, на котором сращиваются великодержавный шовинизм и переверзианство Переверзевщина (так в тексте – Ф.Г.) – чрезвычайно удобная литературно-методологическая база великодержавного шовинизма».

Как тут не вспомнить Владимира Владимировича Маяковского: «Уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме…” Но приходится сегодня рыться в еще не окаменевшем, поскольку – это станет ясным ниже на конкретных примерах – поскольку у товарища Маца тоже есть товарищи потомки и в немалом количестве, разумеется, со своей спецификой.

Ну, по прямой линии потомком товарища Маца литературоведа-великодержавника можно с уверенностью назвать Herr-а Жириновского Владимира Вольфовича, литератора и публициста, однако имеются и боковые ответвления, часто весьма экзотические и, на первый взгляд, трудно узнаваемые. Даже и с «прогрессивными взглядами» и в «прогрессивных органах», пожелтевших в пространстве, а именно в пространстве СНГ. Органы, страницы которых из прежнего рептильно-красного обрели бульварно-осенний желтый цвет увядания (также и профессионального увядания) и даже в каменный век товарища Маца, невзирая на взгляды и пристрастия, писали талантливее и профессиональнее, чем ныне пишут.

Какие тогда были замечательные литературоведы-извращенцы: эрудированные доносители, принципиальные и честные дробители черепов, выходящие на большую дорогу красно-бурой рептильной прессы с тяжелыми критическими дубинками и ясно жгучими приговорами: троцкист, космополит, сионист. Всё это ныне болезненно пожелтело, увяло и издает запах тления. Теперь это уже и другой параграф уголовного кодекса, не литературно-политический разбой, а мелкая литературно-бытовая кража, щипачество или литературно-картежное мошенничество. Впрочем, литературно-политический разбой еще сохранился и еще более усовершенствовался в прессе черно-красно-бело-коричневой. Но ведь это ныне все-таки периферия, это островное пиратство, а вокруг – море разливанное «прогрессивной» желтизны.

Скажу откровенно: я лично ныне, в период гласности, предпочитаю черно-красно-бело-коричневых островитян «прогрессивной» желтизне, потому что накожная болезнь менее опасна, чем внутренняя, желудочная с соответствующим цветом и запахом или печеночная желтуха с ее завистливым графоманским раздражением. Это именно такие, желудочно-печеночные с желтизной болезни, а не сердечные. Причем тут сердце! Сердца на пожелтевших в пространстве страницах газет не найдешь. Вылезшие из всех углов из завхозов и секретарш или из отделов писем трудящихся литературные обозреватели, а то и просто из неведомых щелей графоманствующие иронисты, шутники и полушутники (о полушутниках ниже) над сердцем смеются, называя разговоры о нем наивностью, производящей скорее «комический эффект». Об этом тоже ниже.

Идеям соответствуют и методы, о которых я упоминал. Каждый литературный текст – это документ. Даже неприятие документа должно строго соответствовать подлинности текста. Всякая обработка документа – выщипывание и склеивание в необходимом для обработчика духе и направлении – равнозначна подделке документа, то есть мошенничеству. Разумеется, весь текст приведен быть не может на страницах критической статьи, однако честность и профессионализм для критика как раз в том и должны обнаруживаться приведенные отрезки, приведенные цитаты должны соответствовать всему духу текста, его сюжету, его характеру. А потом критик может все это или принимать, или отвергать.

Делают же наоборот: выискивают, я бы сказал, крадут такие цитаты из текстов, такие отрезки, которые определенным образом препарированные, сдобренные иронией шутников и полушутников, совершенно извращают написанное (ирония – дело хорошее, так же, как, например, каллиграфия, но не при подделке документов). Такой метод среди определенного сорта нынешних сочинителей критических статей и обзоров стал настолько распространенным преступлением, что, казалось бы, должно среди самих преступников литературных (а то и просто житейских) норм порядочности искать, новшеств. Однако тут опять сказываются низкий профессионализм и квалификация многих из нынешних критических персон. То есть, как есть домушники, которые могут проникнуть в квартиру, только грубо выдавив оконное стекло, так есть и литкритические персоны, которые способны только на низкосортные грубые подделки. И несут продавать эти подделки неопытным скупщикам. Не говоря уже о высоких профессионалах в малинах, то есть о скупщиках краденого, приличный пахан-скупщик всегда обнаружит стекляшку или медяшку.

Не то – у редакторов – скупщиков газетных перлов. Общее увядание в пожелтевших пространствах прессы, видно, сказывается и на квалификации редакторов: покупают, что несут. «Лишь бы, – говорят, – человек был хороший». То есть соответствующий направлению газеты.

Каждое время вкладывает в направление свой смысл. Были советские времена «…с Лениным в башке и с наганом в руке». У каждого был свой Ленин. У консерваторов был Ленин в сапогах, то есть в сталинских, а у прогрессивных либералов был Ленин «с человеческим лицом».

Ведущую роль тут играл драматург М. Шатров, драматург поста номер один, любимец прогрессивно-либеральных кругов, особенно театральных: «Современника», ленкомов и, конечно, горкомов, вплоть до «либералов» из ЦК. Шатров шибко Ленина любил, а кто любит, тот ревнует.

Помню, во времена седой старины, в далекие семидесятые, Шатров даже меня, Горенштейна, к Ленину приревновал. Я такой шатровской слепой любовью к Владимиру Ильичу не страдал, но считал его личностью весьма значительной (считаю так и ныне) и важной в истории России, потому принял предложение одного из режиссеров – написал на эту тему сценарий, своеобразно, конечно, эту тему интерпретируя. Боже мой! Не успел еще цензор-консультант отдела пропаганды разобраться, а любимец либерально-прогрессивных кругов Шатров уже побежал в ЦК. Тут сказались и меркантильные соображения: режиссёр этот прежде работал с Шатровым. «Какое отношение Горенштейн имеет к Ленину? Кто он такой? Написал всего один весьма посредственный рассказ «Дом с башенкой».

Вот так, примерно, ревниво изложил, о чем я от режиссёра же и узнал. Разумеется, цензорами-либералами из отдела пропаганды ЦК были приняты меры. Ведь Шатров, присвоивший себе звание цензора-добровольца ленинской темы, пользовался авторитетом и влиянием. Говорят, на столах столоначальников отдела пропаганды видели книжечки Шатрова с теплыми надписями «Дорогому имярек (Ф.И.О. волка марксистско-ленинской пропаганды) от автора».

Такие-то у прошлого (он же и нынешний) либерально-прогрессивного истеблишмента были любимцы. Я так много и подробно говорю о Шатрове, потому что фигура слишком уж символично (о символах ниже) для советских времён застойных (брежневских) и полусоветских (горбачёвской перестройки).

Судьбоносные и сказочные перемены начались с малиновых звонов, начались потом. Малиновые колокольные звоны, храмы, свечи, поклоны, дворянские собрания, двуглавые орлы, казачьи атаманы… «А осетрина-то с душком». Реставрация: повсюду теперь православно-русский дух и православной Русью пахнет. И опять два направления. У консерваторов – национал-православное, у прогрессивных – православие с человеческим лицом.

Не знаю, как воспринял «Миша» (Шатров) вторую, на этот раз моральную, смерть своего кормильца. То ли наедине перед зеркалом ностальгически становится в «жилетные позы», а в позах ленинских памятников произносит киногенично: «Социалистическая хеволюция о необходимости которой…» То ли по-горбачёвски перестроился и решил, что верность прошлым идеалам – это «архиглупо». Того и гляди, Шатров про Илью Муромца с человеческим лицом напишет.

Хотя в нынешнее время свободные спекуляции на бирже выгоднее, чем спекуляции на обнищавших театральных подмостках. Не знаю и не хочу знать, чем занимаются сейчас прежние работодатели Шатрова, но мне кажется, что ныне, чтобы остаться современными, они от идеологизированной бульварщины перешли к бульварщине обычной.

Итак, ревнивец Шатров Ленина разлюбил. Про Ленина, оказывается, теперь писать можно, однако с другого конца сложности: ревнуют, разумеется, в духе времени. На сей раз не к отцу Ленину, а к матушке Руси. Ревнуют не столько те, прямые потомки товарища Маца, литературоведа-великодержавника, сколько его, Маца, боковые ответвления: либерально-прогрессивные христиане, а говоря ещё точнее и откровеннее, главным образом, новообращённые с преобладанием определенного сорта крещёных евреев или определённого сорта евреев-интернационалистов, что для меня, признаюсь, одно и то же. Блудные дети матушки-Руси ревнуют меня, некрещёного, к своей приёмной матушке попросту ужасно и пытаются её – матушку-Русь – защитить от моей скромной персоны, более того, даже извиняются за мои неприличные, по их мнению, писания и посягательства перед законными сынами и дочерьми матушки.

|

Михаил Шатров.

|

«Повесть Горенштейна «Последнее лето на Волге», – сказал полушутя знакомый, – оскорбляет мое национальное достоинство русского человека. Интересно, что и меня, российского еврея, повесть тоже не оставляет равнодушным. Задела она меня и просто как читателя. Судите сами…»

Так начинает Леонид Клейн (кто такой Леонид Клейн?) свою объёмистую рецензию в «Независимой газете» от 16.04.1992 года.

«Герой – интеллигент, как он сам себя называет, это стоит подчеркнуть, прекрасно знающий и любящий Россию, в последний раз перед эмиграцией путешествует по Волге (в свою очередь, тоже матушке)», – это некий Клейн излагает в «Независимой газете». Называется рецензия «Изобрази Россию мне», то есть – «полушутя». Что это значит – «полушутя»? Есть шутники, а этот, оскорблённый моей повестью «Последнее лето на Волге» в своём национальном достоинстве русского человека «знакомый российского еврея» – полушутник. Полушутник, по-моему, – это тот, кто сказав пакость-другую, оставляет на всякий случай лазейку: я, мол, пошутил. Таких «полушутников» немало, и мне приходилось с ними не раз сталкиваться и даже, к сожалению, общаться.

Почти одновременно с обширной рецензией Л. Клейна в «Независимой газете» за 16.04.1992 года в «Литературной Газете» появилась обзорная статья С. Тарощиной, которая тоже начинается с вольной в духе времени шуточки о презервативах, попавших в детскую больницу. Весь обзор, естественно, пересказывать не буду.

Обзор – это путеводитель, а даже от туристского путеводителя требуют особого – не скажу таланта, изящества – но хотя бы умения профессионального и – не скажу, кристальной честности и благородства – но хотя бы соблюдения правил приличия в общественных местах – тех, о которых извещают плакатики в поездах и на вокзалах: «не сорить», то есть не плевать, не сморкаться, и соль в чужие кастрюли не сыпать. Впрочем, последнее касается коммунальных кухонь. Обладает ли таким профессиональным умением и правилами приличия С. Тарощина, «судите сами», как пишет соавтор Тарощиной из «Независимой газеты» Л. Клейн.

Когда Тарощина добирается в своём обзоре под названием «Требуются доноры» (я еще вернусь к этому – случайно ли связан с кровью заголовок?) до моей повести «Последнее лето на Волге», то настолько не сговариваясь, (не сговариваясь?) начинает в унисон, истинно литературоведческим дуэтом с Клейном петь, настолько перекликается с Клейном понятиями и даже фразами, настолько вместе с Клейном «болеет душой за русскую душу», которую в повести «Последнее лето на Волге», по их, Клейна и Тарощиной мнению, мало того, что не понимают, так ещё и оскорбляют, унижая национальное достоинство русского человека, что я намерен присовокупить тут кусочек обзора С. Тарощиной о моей повести в качестве довеска к тяжеловесной рецензии Клейна и рассматривать их соавторами общей статьи под условным заголовком «Изобрази Россию мне или требуются доноры».

Эти авторы очень дополняют друг друга: о чем один умолчит – другая доносит, что у одного на уме – у другого на языке. Послушайте С. Тарощину, и «судите сами»: «Решает глобальный вопрос и Фридрих Горенштейн в повести «Последнее лето на Волге». Он цитирует Горького, заметившего стремление малограмотных людей к философствованию. Упаси бог…» (Так в тексте, «бог» с маленькой буквы. 1992 год, самое начало христианизации прессы. В 1996 году слово «Бог» – уже с большой буквы – Ф.Г.)

Итак: «Упаси бог, от гнусных намеков, но философствует наш автор (то есть я – Ф.Г.) вволю, то и дело опровергая основоположника насчёт «малограмотности». Пишет С. Тарощина – «упаси бог, от гнусных намёков», но при этом гнусно намекает, правда, «полушутя». Слово «гнусность» не случайно Тарощиной введено в собственный текст. Фрейдисткое ли подсознание выболтало, психоанализ, самоанализ ли собственных литературоведческих методов?

«Горенштейн бьётся над разгадкой русского национального характера, как над кроссвордом. Каждый, кого бы ни встретил наш странник в пути, – вроде буквы, которую он вносит в белый квадратик. Невесёлые, доложу вам, возникают горизонтали и вертикали», – пишет Тарощина.

«Герой постоянно рефлектирует, – это уже пишет соавтор Тарощиной Л. Клейн, – каждое впечатление хочет обобщить и обдумать, и буквально за всем увиденным вырастает символ-аллегория».

Да не просто символы и аллегории находят соавторы С. Тарощина и Л. Клейн, а те символы и аллегории, которые оскорбляют национальное достоинство русского человека. В блинной происходит драка: «Кровь из разбитого носа прямо в сосуд потекла, в стакан с водкой». От такого символа Л. Клейна затошнило. Другой символ, раздражающий Клейна, – это колхозница, несущая в руках вместо серпа – орудия производства, как в скульптуре Мухиной, мешок с импортными апельсинами. «Под влиянием прощального взгляда, – иронически «полушутя» пишет Клейн, – колхозница тут же превращается в символический персонаж скульптуры Мухиной, только вместо привычного серпа она держит в руках бронзовый мешок с купленными в городе продуктами».

Ибсена тоже упрекали в излишнем символизме. Выписанные натуралистически, его герои даже слышали мистические голоса. «Мне возразят, – пишет в своей статье о Генрихе Ибсене Плеханов, – но это символ, символизм. Конечно, – отвечу я. Весь вопрос в том, почему Ибсен вынужден был прибегать к символам, и это очень интересный вопрос. «Символизм, – говорит один из французских поклонников Ибсена, – есть та форма искусства, которая дает удовлетворение одновременно и нашему желанию изобразить действительность, и нашему желанию выйти из ее пределов, она дает нам конкретное вместе с абстрактным».

Именно эти символы Клейну не по душе, оскорбляют национальное достоинство русского человека, причем со всех сторон. «Далее, как говорится, везде, – полушутит Клейн, – в символы превращаются и мальчик, и его старший брат, и женщина-попрошайка и т.д., и т.п., словом, все, что попадается на пути. От такого символизма у читателя (Л. Клейна – Ф.Г.) начинает рябить в глазах. Не переборщил ли автор в столь небольшой повести?»

В тридцатом году Юрий Лебединский писал (в то время все хорошо писали): «Наиболее передовой тенденцией тогда, в начале 20-х, был символизм, который стремился отыскать за вещью определенные явления по одному ее признаку, в увеличенном до предельных размеров виде, давая таким образом явлению неподвижность, за которой стоит «Понятие».

У С. Тарощиной свое мнение о символизме. Сам по себе символизм не злокачественен. Дурно обстоит дело с моим символизмом, ибо «душевно возбужденный Бодлером (так полушутит С. Тарощина – Ф.Г.), автор разглядывает славянскую душу сквозь магический кристалл литературных ассоциаций и, заметим, тех, что редко выходят за рамки очень средней школы».

Это, признаюсь, правда. Люблю я школьную хрестоматию, где литература сервируется натурально, без литературоведческих соусов и подливок. Тарощина продолжает: «Увидел он жестоких детишек – Достоевский, выкладывает автору падшая Люба свою жизнь – пожалуйста, «Гроза». Бывает, правда, факультативно мелькнет сонет Шекспира». Вот такие соусы.

Нет, конечно, соус – дело хорошее, даже очень. Соус – создатель и регулятор вкуса блюда: соус Луи де Бушимеля, соус Шарля Мари Франсуа де Нуаинталя, первого собирателя сказок «Тысячи и одной ночи», соус писателя Шатобриана, русский соус французской кухни, куда входят икра, майонез и бульон из омаров (В.В. Похлебкин, «Занимательная кулинария», факультатив).

Пушкин, я слыхал, в свободное от иных дел время замечательно готовил соусы. Хорошее дело соусы, но только не те, что приготовлены на коммунальных кухоньках неопрятными дамочками в капотах и папильотках илинеумелыми руками мужчин-дилетантов. Есть немало мужчин, которые любят повозиться на кухне, но ведь и тут нужны умение и способности. Ведь и кухонная графомания ведет к изжогам и катарам. Так в любом деле. Литературоведение и литературная критика – не исключение. Нужны, как и в приготовлении соусов, мастера – а где они!

Помимо всего прочего, скука ужасная с их стряпней общаться, скулы сводит, несмотря на то, что все время «полушутят». Писали бы отрицательно, писали бы даже предвзято и нечестно, как они пишут, но, хотя бы, не говорю талантливо – квалифицированно. Тогда можно было бы поспорить. Не для того, чтобы их, «полушутников», переубедить (упаси меня Бог, да и надо ли?) – для того, чтобы третьей стороне, то есть читателям, было интересно. Спорить не буду ни с кем, но отповедь дам, ибо помимо качества моих книг – о вкусах не спорят – речь идет об определенного сорта идеях, точнее идейках. И о том «не могу молчать»!

Но почему я собрался дать отповедь с таким запозданием и молчал так долго, целых четыре года? Ведь соавторы С. Тарощина и Л. Клейн обвинили меня в русофобии еще в 1992 году. Во-первых, не до них было. Сейчас тоже не до них. Времени жалко. Но раз уж решился… А, во-вторых, иногда следует повременить с ответом, пока обстоятельства, о которых идет речь, станут более ясными, и дела, о которых идет речь, разовьются вдаль и вширь. Как и в новелле Пушкина «Выстрел» Сильвио откладывает выстрел на несколько лет (Пушкин «Повести Белкина», 8-й класс). Между мной и соавторами-оппонентами С. Тарощиной и Клейном словесная дуэль идет ни больше ни меньше, как о матушке-Руси.

«Нет, не переборщил, – признает Клейн. – Оказывается, герой не просто прощается с Волгой и Россией, но по ходу дела пытается разгадать загадки русской души и истории, и символы лишь помогают ему найти ответ на вечный русский вопрос, но, странное дело, вопрос этот решается очень легко, и образ России, выстроенный из многочисленных символов, оказывается чрезвычайно прост и схематичен. Так, верхняя Волга – символ доимперской (святой) России, а нижняя – символ России колониальной, имперской», – полушутит Л. Клейн.

Да, именно, – просто и схематично. Для того, чтобы понять судьбу и историю России последних 450 лет, не нужна ни высшая историософия, ни высшая литературософия. Все укладывается в хрестоматии и учебнике истории «очень средней школы» с некоторым, может быть, прибавлением факультатива. Надо только обладать взглядом, лишенным не только проправительственной рептильности, но и трусливого народопоклонства, чем русский (российский) интеллигент всегда отличался. Даже мамонты-гиганты отдали этой печальной и ужасной болезни дань – Толстой и Достоевский. Но не Пушкин, не Лермонтов, не Чехов, не Бунин. Другое дело, что это народопоклонство редко выходит за пределы свечки богоносцу и диалектики. «Диалектик обаятельный, честен мыслью, сердцем чист. Помню я твой взор мечтательный, либерал-идеалист». (Некрасов. «Школьная хрестоматия», 8-й класс.) Надо сказать, что это всё-таки не про нынешних – «сердцем чист». От тех народопоклонников-идеалистов нынешние народопоклонники взяли мало, особенно, если возвратиться к нашей теме: «Прямые и побочные потомки литературоведа Маца».

Современные новообращённые приёмыши сгибаются в три погибели перед своими «знакомыми полушутниками», оскорбляющимися за «национальное достоинство русского человека». Не из жестоких ли детишек знакомые российского еврея Клейна, не пел ли он в золотом детстве популярную весёлую песенку про «кухочку»: «Я никому не дам, всё скушает Абрам, и будет он толстее, чем кабан»? Слово «толстее» не совсем грамматически правильно употреблено, а всё остальное на месте. Так эти «оскорбляющиеся» весьма склонны сами оскорблять, особенно, когда речь идёт о «малом народе». В этом направлении народное возмущение весьма допускалось российскими власть имущими, но когда речь шла о правительственной критике, тут история России проста и схематична. Те из тиранов и властолюбцев, кто не усложнял её, кто правильно воспринимал её на уровне школьного учебника, даже не средней, а низшей, четырёхклассовой школы с четырьмя действиями арифметики и букварём, были успешны и народом любимы. Когда у Сталина спросили, каким образом он перехватил власть у Каменева и Зиновьева, он «полушутя» ответил: «У них были кабинеты, а у меня – ключи от проходных». Вот такой схематичный символизм.

Немецкий интеллигент, точнее, интеллектуал (интеллигент – вообще, слово, ложно употребляемое, «интеллигент» по-немецки означает «развитый»: может быть интеллигентный ребёнок, интеллигентный кот), так вот, немецкий интеллектуал тоже не был в особой чести у верхов. В Берлине вокруг памятника королю Фридриху Второму на пьедестале расположены все сословия, причём, интеллектуалы помещены под хвостом лошади – опять символизм. Но немецкий интеллектуал, будучи ещё сильней оторванным от народа, никогда не преклонялся перед народом, перед низами, не чувствовал перед ними своей «вины». Это указывает на большую зрелость немецкого общества по сравнению с российским. Не только его культурная прослойка, но также и низы обладали большей самостоятельностью и большим сословным достоинством, без российской рабской ущемлённости и без российского рабского паразитизма.

Ужасны обе национальные катастрофы 20-го века – российская и немецкая. Но произошли они по разным, противоположным причинам. Российская катастрофа во многом была следствием давнего слепого народопоклонства. Тогда как немецкая – наоборот – слепого чиноподчинения верхам, даже если наверх пробрался австрийский безработный бродяга из низов. При творческом осмыслении такой схематической истории глубину придаёт деталь. Причём, в отличие от описаний чисто исторических, в художественных описаниях истории первостепенными являются именно второстепенные детали.

Признаюсь: сделав отступление, не хочется опять обращаться к убогим текстам моих оппонентов Тарощиной и Клейна. Но, во-первых, темы обязывают, а, во-вторых, при своей убогости, тексты эти содержат некие любопытнейшие детальки. Однако не буду забегать вперёд.

«И вот, последний аккорд «Последнего лета»: «Прощай, нищая Россиюшка, безгрешная убийца». (пишет, точнее уворовывает фразу из текста повести С. Тарощина – Ф.Г.) Занавес. (полушутка – Ф.Г.) Не знаю, как публика, а я ухожу, пожимая плечами».

Так она, С. Тарощина и пошла, пожимая плечами, «солнцем палима». Не знаю, как шла, повторяла ли дорогой: «Прости его (меня) Бог», разводила ли безнадёжно руками? (А. Некрасов. «У Парадного подъезда», 8-й класс. Золотые времена). Но дорогой встретила А. Стреляного, публициста с радиостанции «Свобода», который тоже путешествовал летом «на верхней боковой».

«Нет, не сравниваю, сравнения почти всегда – хромоножки (Говорит «не сравниваю», а сравнивает – Ф.Г.), помню, что Стреляный – публицист, а Горенштейн – прозаик. Но в том-то и дело, что Стреляному, который у нас прописан по ведомству боевиков быстрого реагирования, Стреляному, как мало кому, свойственно то, о чём замечательно сказал В. Ходасевич: «не умствование о видимом, а самый процесс … умного зрения». С помощью Ходасевича Владислава Фелициановича подобным образом меня уязвить захотела. Я «умствую», а у Стреляного – «процесс … умного зрения».

Подобное цитирование с троеточием в неподобающем месте не совсем хорошо звучит, как в старом фривольном романсе: «Если страсть вспыхнет огнем, можно ли вспомнить былое, можно ли вынуть из брюк … ваше письмо дорогое» (факультатив). Впрочем, дело не моё, пусть сам публицист со «Свободы» Стреляный по поводу подобной медвежьей похвалы Тарощиной с Тарощиной разбирается, если хочет. А я – о своём. Мне Тарощина «в дополнение, на прощание, вдогонку» решила из своей критической двустволки послать заряд соли. Но я тоже стреляный заяц. Так просто меня солью не уязвишь, ни охотничьей, ни коммунальной – в кастрюлю. Тем более, что ответный выстрел теперь за мной. Потому временно оставлю Тарощину – пусть путешествует по своему путеводителю, погляжу, куда придет. Я же вернусь к ее соавтору Л. Клейну – рецензенту из «Независимой газеты».

Моими символами Л. Клейн недоволен:

«Мальчик – символ чистоты и гуманности, его старший брат – жестокости и разврата. Нищая попрошайка Люба – символ нищенки России. А пожилая женщина, прижимающая к себе свиную голову – символ тупой и бездушной России-свекрови, загубившей одинокую и бездомную невестку Любу. Здесь стоит задержаться».

Да, задержимся. «Неподалеку от меня у самого борта сидела пожилая женщина безликого облика, из тех, кого видишь во множестве, и потому не замечаешь. Но в руках эта женщина держала, прижимая к груди у самой своей головы, огромную свиную голову. И я поразился схожестью не только выражения, на женском лице и свином облике, но и схожестью даже каких-то внешних черт. Со своими двумя тупо-мертвыми головами она, свекровь-Россия, уверенно восседала, как на троне.

Так Клейн цитирует, тоже манипулируя троеточиями, вставляя их в нужные ему места, используя троеточия, как воровские отмычки или тузы в рукавах. Всю цитату без шулерских многоточий приводить не буду. Желающих отсылаю ко второму тому моего трехтомника (издательство «Слово», Москва, 1992 г., стр. 535). Но приведу ту часть текста, о которой Клейн по-шулерски умолчал: «Да, это была другая, вторая ипостась России, всё вокруг вытаптывающая, всё и всех пожирающая, в том числе, а скорей в первую очередь, себя, большую, тяжелую, заплывшую салом. Ее нельзя было одолеть и смертью, убоем, она для того и существовала, она тем и губила соблазненных ею убийц своих, восставших на нее, многоголовую. Со своими двумя тупо-мертвыми головами она, свекровь-Россия, уверенно восседала, как на троне, а загубленная ее Россиюшка, одинокая, бездомная, пропадала где-то во тьме, холоде, сырости, ночуя на дебаркадере. Вот такой волжский сюрреализм, вот такой волжский Сальвадор Дали».

И – следующий кусок текста, почти рядом с этим расположенный: «Это, повторяю, ужасное зрелище, но в определенные моменты как раз модернизм, сюрреализм, символизм воплощают реальность, а реализм превращается в блеф, фантазию, выдумку. Разве не досужей выдумкой выглядит красна девица Россия, выносящая навстречу черным лимузинам хрустящий хлебный каравай и соль в хрустальной солонке? Разве не реальней были бы две ипостаси сюрреалистическая свекровь-Россия, подносящая начальству на блюде холодца свою собственную голову, и символическая Люба-Россиюшка, подносящая нищенски собранные куски черствого хлеба и тряпицу с мокрой солью? Разве в промежутке меж этими двумя ипостасями России не уложились бы и тоскливая ненависть тусклой российской улицы, и мазохистски-губительные пьяные радости нынешних людей мелкого счастья, а также прочее и прочее из повседневности страны, где, как писала Анна Ахматова: «Здесь древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, и Самозванца спесь – взамен народных прав»?

Я вынужден был привести такие большие куски моего текста, потому что они важны в противостоянии тому шулерскому цитированию с многоточиями, к которому прибегают соавторы Тарощина и Клейн. Только ли они?

«Главный герой, «интеллигент», как он себя называет, – представляет моего героя повести Л. Клейн, – прекрасно знающий и любящий Россию». А в ином месте Клейн пишет: «Публицистический напор смыл границы, и перед нами не столько мироощущение героя, сколько оголенная концепция автора».

От того не отказываюсь, по крайней мере, от того, что касается вышеприведенных мыслей. «Прекрасно знающий и любящий Россию». Какую Россию? Есть Россия святая, есть Россия свиная. А в промежутках – всевозможные переходные формы. Все зависит от того, к какому они полюсу ближе. Тех, которые возле России свиной, я не люблю, не люблю ее ни в ее начальственном, ни в ее народном облике.

«Национальное достоинство русского человека», «знакомого российского еврея» Клейна оскорбляет слово «свинья»? А вслед за ним и сам Клейн оскорбляется: «Конечно, словосочетания типа «свиной облик» или «безликий облик», мягко говоря, режут слух, но суть не в них». Да, суть не в них, в этих словах, а в тех, кто оскорбляется. Найдется достаточно русских, которых такое словосочетание не оскорбляет, не все же русские – «знакомые российского еврея» Клейна, не все так низко себя ценят. У Достоевского в «Дневнике писателя» («Полписьма одного лица») сказано: «И неужели в слове «свинья» такой магический смысл, что каждый норовит принять его на свой счёт?» Нет, не каждый. Тем более, что речь идёт о символах.

Оскорбляющихся символами хочу отослать к другому литератору, а именно – к Василию Розанову. Его, русского шовиниста, антисемита, что в определённых кругах тайно ли, явно ли, свидетельствует о благонадёжности, уж нельзя, как меня, некрещёного эмигранта, заподозрить в недоброжелательности к матушке России.

В немецком издательстве «ROWOHLT», Berlin, 1992 г. опубликована книга «Abschied van der Wolga» («Прощание с Волгой»). Книга эта в первой своей части содержит путевой очерк В. Розанова «Русский Нил», а во второй части – мою повесть «Последнее лето на Волге». Два путешествия по Волге: одно – 1907-го года, другое – 1980-го. Какие же символы являются Василию Розанову?

То, что он видит и то, как он видит в 1907 году, безусловно, складывается в символы. Приведу лишь один, наиболее яркий. К сожалению, не имея под рукой русского текста, буду вольно излагать в обратном переводе с немецкого. Возможны поэтому некоторые словесные стилистические неточности, но суть постараюсь передать точно.

«Когда мы мимо Казани плыли, стали мы свидетелями одной необычайной картины, которая немедленного объяснения не имеет. Лодка пересекла наш путь в непосредственной близости перед носом парохода. «Они утонут, они утонут», – кричат пассажиры, полные испуга, когда видят, как множество, очевидно, пьяных крестьян, что-то крича, как дикие, в лодках со всех сторон несутся. В это время один их них, перегнувшись через борт, погрузился головой в воду. Он, однако, опять вынырнул, машет руками и что-то кричит, грозит кулаком удаляющемуся пароходу и показывает на воду, очевидно, пассажирам парохода предназначенную, точно в мыслях своих кого-то в воду хочет бросить. Какое же было наше удивление, когда мы десять минут спустя на пароходе узнали, что это не о пьяных идёт речь, а о голодных крестьянах из голодающих краёв возле Казани, и, что они оскорбления в адрес проезжавшего парохода кричали и желали, чтоб он потонул или сгорел и, чтоб все пассажиры в воду ушли и, поскольку крики не хорошо были слышны, погрузился он, крестьянин, головой под воду, показывая, что он и они все – голодающие – находящимся на пароходе от всей души желают: «Вы уйдёте в воду! Вы чтоб утонули, вы чтоб сгорели и утонули вместе с вашими детьми, проклятые!»

Какой великолепный символ! Вот она, Россия, которую мы потеряли. Богатый, сытый, весёлый, полный праздности, комфортабельно-белый пароход плывёт мимо лодочек с голодными мужиками. Сытая, богатая Россия плывёт мимо голодной. Просто главный эпизод фильма – русский символизм в духе итальянского неореализма. Но вряд ли кинорежиссёр Говорухин – монархокоммунист, любимец радиостанции «Свобода», включил бы этот эпизод в своё кинопроизведение. Он ведь тоже многоточиями манипулирует, вставляя их в нужные ему места. Такие, как он, утверждают, что революция в Россию приехала по железной дороге в пломбированном вагоне. А вот она! В полном своём объёме безнравственной праздности одних и злобной, мстительной нищеты других, плывёт по матушке-Волге, натурально, символически плывёт.

Кроткое, святое, наивное нищенство, такое, как у описанной мной Любушки, ведь редко. Оно уже недалеко от полюса святой Руси и весьма далеко от полюса Руси свиной. Оттого она меня так заинтересовала и тронула, оттого так возмущает меня гнусное (уместно привнесённое в свой текст Тарощиной слово), гнусное высказывание Тарощиной в адрес Любы, вместе с соавтором Тарощиной Л. Клейном, который упрекает её в нищем попрошайничестве. Она ли падшая, она ли попрошайка? О более стыдной форме падения и попрошайничества скажу ниже.

Есть такие формы попрошайничества и такие формы падения, которые по сравнению с обычным падением или обычным попрошайничеством выглядят преступно. О вашем падении и о вашем попрошайничестве я ещё скажу, мои дамочки и господа хорошие.

«Изобрази Россию мне, которую мы потеряли» – вот хороший заголовок для рецензии о путешествии по Волге моего соавтора по немецкому изданию Василия Розанова. А что потеряли, то опять нашли с дополнениями и вариациями. Такова простая схематичная история России последних 450 лет. На неё, историю свою, по круговой спирали пусть и обижаются «полушутники» русской национальности, «знакомые» «российского еврея» Л. Клейна. Она, круговая, схематичная российская история, и создала те многочисленные символы из моей повести «Последнее лето на Волге», против которой поднял свой газетный иск за оскорбление национального достоинства русского человека Л. Клейн.

Я знаю, что даже иные (махровые) русские националисты любят брать еврейских адвокатов. Что ж, если подан иск – будем судиться. Вот показания свидетеля Василия Розанова: «До того, то есть до описанной символической сцены с пароходом, я голодающих, голодных людей не видел. Голодающих не потому, что в течение дня времени не было или аппетита покушать, а потому, что никакой еды нет, у которых голод в желудках господствует, как у волка в лесу» (Голодные волки – сволочи – как раз революцию и делали, заодно вместе с некоторыми праздными пассажирами с богатого парохода – Ф.Г.) «Чтоб я такое увидел, – продолжает Василий Розанов, – в Казанской губернии, в образованной и цивилизованной России, с ее гимназиями, университетами, православием и миллиардами! Я этого не могу себе представить даже, когда я лодки увидел, я не верил, что я их вижу. Фата Моргана, обман, дело дьявола!»

Далее Василий Розанов передает праздные разговоры богатых сытых пассажиров. А рядом – «человек, который не имеет еды, который сегодня не ел, он завтра не будет кушать и послезавтра не будет кушать!!! Брр! Я этого не понимаю и в это не верю. Я это в газетах читал и не верил. Я это видел, и, все-таки, я этому не верю. Как может это быть, что быть не может? Это, вроде, дважды два уже пять».

«Но вернемся к сути возражений, – выступает еврейский адвокат русского человека Л. Клейн, – отстраненно созерцать российскую деревню или провинциальный городок может столичный интеллигент – неважно, русский он или еврей. Но представить себе еврея, всю жизнь прожившего в России, воспитанного на русской культуре (это прямо явствует из повести) и при этом отстраненно созерцающего русскую жизнь, невозможно».

Подобное высказывание Л. Клейна страдает некоторой комической инвалидностью, хромотой, свидетельствующей об Л. Клейне как об адвокате низкой квалификации. Если, разумеется, оно не сделано «полушутя». Отстраненно созерцать российскую деревню или провинциальный городок столичный интеллигент, русский или еврей, может, но представить себе еврея, отстраненно созерцающего «русскую жизнь», – невозможно. По глубине мысли подобное заявление может соперничать с глубокомысленными заявлениями товарища Берлоги, бухгалтера фирмы по торговле лесопиломатериалами «Геркулес». «Прыгая на одной ноге и нацеливая другой ногой в штанину, Берлога туманно пояснил: «Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды» (Ильф и Петров. «Золотой теленок», факультатив).

Что ж, русская деревня или провинциальный городок – не русская жизнь? А что такое отстраненное созерцание? Созерцание всегда отстраненное. По теории Шопенгауэра, о котором Клейн упоминает: «Ведь о самом герое мы знаем совсем немного: ни характера, ни биографии, и почти всегда имеем дело не с ним самим, а с его идеей, что опирается на теорию Шопенгауэра о созерцании».

О Василии Розанове, хочу надеяться, Клейн знает гораздо больше. Как же, прочитал, согласно моде. Но ведь и он, Розанов, созерцает отстраненно русскую жизнь, «Россию которую мы потеряли», правда, притом, глазам своим не верит, созерцает талантливо символы русской жизни, но имеет притом на глазах шоры русского шовиниста, оттого и не верит увиденному.

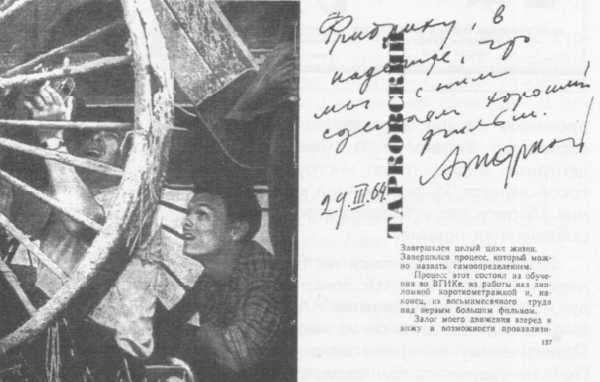

В визуальности созерцания – великая сила, особенно, когда жизнь предельно опрощается и схематизируется страшными символами, что и случилось с Россией, да и со всем миром в двадцатый народно-революционный век. Не случайно именно в двадцатом веке родилось в помощь прочим музам искусство визуальное, созерцательное – кинематограф. Такая сцена с пароходом и лодочками – целый роман о русской революции заменить может. Обе части «Путешествия по Волге», 1907-го и 1980-го года, могут быть зеркалом русской жизни двадцатого века, если, конечно, спиритизмом или иными способами вызвать к жизни дух Андрея Тарковского. Признаюсь, так иногда бываю зол на покойного за его столь преждевременную смерть. Не помню, в каком факультативе читал: «У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает». Истинно, большое это несчастье – не только мое личное, но и общественное. Нищета вокруг ужасающая. Голод в культуре вообще и в кинематографе в частности, в российском и мировом.

В начале 60-х, а именно в 1962 году, мне удалось поступить на высшие сценарные курсы. Впрочем, поступить – не то слово. Удалось чудом удержаться с весьма шаткими правами и без стипендии, потому что председатель приемной комиссии Каплер – предтеча М. Шатрова – был категорически против моего приема (все творцы ленинианы против были). Член комиссии, сценарист Эльдара Рязанова Э. Брагинский написал отрицательную рецензию на представленные мною работы (вот как давно подобного рода российские евреи начали меня отрицать). А директор сценарных курсов М. Маклярский прямо заявил: «Мы обязаны готовить кадры для национального кино, а в лице Горенштейна нам прислали липового украинца».

М. Маклярский, говорят, в НКВД сочетал должность дегустатора сталинской кухни с должностью подопытного кролика: пробовал с каждого сталинского блюда, причем не на соль, а на яд, чем, кстати, гордился, как подвигом разведчика, в прямом и переносном смысле.

В наивном романтическом фильме режиссера Бориса Барнета «Подвиг разведчика» с молодым красивым и «умным» советским шпионом-разведчиком Кадочниковым – Тихоновым-Штирлицем конца 40-х годов («Как хазведчик хазведчику скажу вам: вы – болван, Штюбинг!» – несколько картавя, произносил Кадочников) директор сценарных курсов и в прошлом дегустатор сациви и лобио вождя М. Маклярский числился автором сценария вместе с двумя опытными киносапожниками – Блейманом и Исаевым.

Надо сказать, ремесло своё Блейман и Исаев знали. Стачать и склеить могли, были бы лицензия и материал. Лицензию и материал поставлял Маклярский, используя связи, оставшиеся после отсидки, ибо ему также пришлось дегустировать лагерный паек, как и Каплеру, маячившему в непосредственной близости от вождя в благородной роли жениха единственной дочери. Каплеру отец в руке своей дочери отказал (кажется, пять лет лишения свободы без права переписки). А Маклярский, надо сказать, оказался на лагерном пайке совсем уж несправедливо. Цоцхали – рыбу в соусе – пересолили, и все чины кухонной прислуги – от младшего сержанта-посудомойки до полковника-шеф-повара – оказались под арестом.

Напоминаю: М. Маклярский курировал не соль, а яды, имея чин подполковника, но тиран есть тиран. Говорят, шеф-повара даже повесили за диверсионную деятельность. Тогда говорили не «террористическая деятельность», а «диверсионная». Однако Каплер и Маклярский после смерти тирана благополучно вернулись в Москву уважаемыми людьми, хоть и с душевной травмой левой ноги. Только этим можно объяснить, что они оба так недоброжелательно отнеслись ко мне, который не сделал им ничего плохого, кроме того, что так же, как и они, был евреем, то есть «лиловым», а не «дубовым» или «сосновым». Впрочем, Алексей Каплер, первый автор ленинианы и обличитель Фанни Каплан, возможно, имел право на получение звания почётного «соснового» или даже почётного «дубового».

Блейман, соавтор М. Маклярского по «Подвигу разведчика», пригласил меня, «липового», из Киева на сценарные курсы, что весьма мне польстило: «Подвиг разведчика» был любимым фильмом моей юности. Но, распознав ситуацию, он тут же отошёл в известном направлении: «Его нет – позвоните через недельку». Но я всё-таки сумел удержаться, точнее, полуудержаться вольнослушателем, получив рекомендацию от «сосновых», персонально – от писателя фронтовой темы Юрия Петровича Бондарева, который также входил в состав приёмной комиссии, наверное, для некоторого равновесия преобладавших там «липовых».

Что такое определенного сорта «сосновые», и что такое определенного сорта «липовые», мне известно, но первый «частокол» против меня, как правило, состоял из определенного сорта «липовых». Чаще, конечно, был смешанный лес. Кстати, с полдюжины «липовых» были приняты полноправно с высокими рекомендациями Анны Андреевны и так далее. В их числе – Нейман, сказавший, кстати, впоследствии, что «Дом с башенкой» – это не талант, а просто хорошая память. (Да, у меня хорошая память.)

Творческая комиссия сценарных курсов во главе с А. Каплером также определенным образом оценила «Дом с башенкой», по которому мы вместе с Тарковским, с которым я тогда уже познакомился, хотели писать сценарий. «Непрофессиональная работа, – определил Каплер, – так, подражание Пановой». (Каплер объявил меня подражателем Пановой, а более эрудированные объявили меня подражателем Селина, о котором я вообще не слыхал.)

На основании подобных заключений меня в конце этих курсов всё-таки отчислили: им потребовалась стипендия, которую я получал несколько месяцев, для какого-то «саксаула» – сынка азиатского бая, который хотел провести в Москве несколько месяцев. Но к этому времени режиссёры Алов и Наумов уже успели заключить со мной договор, пусть и небольшой договор, на написание сценария по «Дому с башенкой». Хорошее я тоже помню, хотя бы потому, что его было гораздо меньше, но, жаль, тема моей работы другая.

В некоем году заматеревшей брежневщины Юрий Николаевич Клепиков, сам известный сценарист, решил, тем не менее, как режиссёр снять фильм по моему рассказу «Дом с башенкой». На уровне Ленфильма через «частокол» мы перебрались, хоть тоже с проблемами. На Ленфильме в «частоколе» активную роль играл режиссёр Венгеров, на Мосфильме активистом был режиссёр Швейцер Михаил Абрамович, «соавтор классиков», который даже в тех редких случаях, когда начальство было «за», был против. Помню, как на художественном совете в моём присутствии Швейцер Михаил Абрамович, «соавтор классиков», в своём эмоциональном выступлении поведал о том, как он (Швейцер Михаил Абрамович, «соавтор классиков») и его ленфильмовский друг Венгеров в некоем номере гостиницы всю ночь читали мой сценарий и много раз подряд говорили друг другу, что я – фашист.

Не страшно. Кличка «фашист» давно уже стала неким подобием клички «холера» или «зараза». Главное, чтобы меня «прогрессивной личностью» не назвали. Это бы обидело. Разве гнуснейший ренегат Жириновский не говорит о «сионистском фашизме»? Разве любимыми проклятиями хулиганов из большевистской «Трудовой России» не являются «жид» и «фашист»? А израильские левейшие трудовики, престарелые хаверы и молодые елды – мироносцы и мироносицы разве не кричат «фашисты» своим оппонентам?

О поющих фальшиво, обычно, говорят: медведь на ухо наступил. Израильской певице-мироносице медведь, очевидно, на всю голову наступил, ибо она пропела недавно немецкому слушателю и телезрителю такой речетатив: я согласна, чтобы Израиль был такой маленький, как Люксембург, но жил в мире со своими соседями. И притом, вместо петуха пустила голубя мира.

Спору нет, проживание в Люксоевропе по соседству с Бельгией весьма приятно. Но сравнивать еврейское государство, построенное на песке и пепле, с этим политическим комфортом и фанатичных арабов-исламистов с голландцами и бельгийцами могут только умственно неполноценные. По закону умственно неполноценным запрещено голосование. Эти, однако, поющие и аплодирующие, опускают бюллетени в урны. Такие бюллетени опаснее ножей, камней и пуль соседей-антифадистов. На эти бюллетени ещё больше, чем на ножи и пули рассчитывает Арафат, коварный, как нильский крокодил, надеющийся, что голосующие и голосящие «певцы мира» – «жители небесного Люксембурга» – позволят ему сожрать земной Иерусалим.

Слово «фашист» – давно уже мыльный пузырь. По-моему, итальянцы от него отказались. Кстати, итальянские фашисты давали прибежище преследуемым нацистами евреям, если только они не были большевиками. Но слово «национал-социализм» сохранило своё значений. Национал-социализм – это национализм трудящихся, главным образом рабочих («Немецкая национал-социалистическая рабочая партия»).

А что касается сценария, то он написан был мной для Андрея Тарковского и являлся как бы продолжением «Дома с башенкой» (кроме единственного опубликованного тогда «Дома с Башенкой» иное изначально не допускалось). В сценарии развивалась тема поисков утраченного времени, а сюжетно – поиски взрослым человеком могилы своей матери, которую он потерял в детстве.

Тема мне близка, могила моей матери – где-то под Оренбургом, могила отца – где-то под Магаданом. Я поставил им памятники: матери – роман «Псалом», отцу – роман «Место». Однако это было уже впоследствии.

Тогда же мы с Ю. Клепиковым на студийном уровне всё-таки преодолели частокол, тем более, что в данном случае речь шла не о сложной психологии, как в сценарии для Тарковского, а о самом рассказе, простом и ясном. Однако в смешанном лесу Госкино преобладали «дубы» и «сосны». Вот тут-то и пришлось, как говорится, «лицом к лицу». Был там некий Юреньев – кинокритик роста гренадёрского, подходящего для его величества Интергерманландского полка. Уж так по-молодецки разошёлся, что присутствующие «липы» (Блейман) перепугались и пытались ему очень робко возражать. А Юрий Николаевич Клепиков встал и вышел, заявив: «Такое недоброжелательство!» Ну, всякий погром, в том числе и словесный, можно назвать так: «недоброжелательство». Был ещё некий критик Кладо, полудиссидент во времена рабоче-крестьянские, гордившийся своим дворянством и объявивший себя сыном царского адмирала (может, и сын). О «Доме с башенкой» кричал, не говорил, а именно кричал, на полуслове прерывая возражавших: «Нет, это дешёвка!» (Адмирал Кладо был одним из бездарностей, виновных в поражении русского флота во время Русско-японской войны. Подвизался он и как публицист-обозреватель. «Инициатива посылки эскадры адмирала Рожественского (Балтийской эскадры, погибшей под Цусимой, – Ф.Г.) принадлежала не морскому министерству, а новоявленным безответственным «стратегам» из «Нового времени», вроде Кладо». Из воспоминаний генерала Игнатьева.)

Липовый частокол, заграждая мне путь, невольно охранял меня от волчьего леса, ибо в славянском бору я, лишённый покровителей (Александр Трифонович и прочие), был наедине с лесной нечистью, с опасными лешими. Однажды, в писательской лесной местности Александра Трифоновича Твардовского укусила собака. Собаки дрались, а он хотел разборонить их по-деревенски, за холку. Александр Трифонович рассказал об этом писателю Трифонову, от которого я эту историю и узнал: «Прихожу в редакцию с перевязанной рукой. Мои евреи перепугались, переполошились».

Может быть, я к ним несправедлив, к редакционным «своим» евреям? Эти редакционные защищали меня от реакционных. Ответственный секретарь «Нового Мира» Закс защитил более успешно, предотвратив публикацию «Дома с башенкой», а затем «Зимы 53-го года». Ответственный секретарь «Юности» Железнов (некоторые любят могучие псевдонимы: «Железнов», «Рудаков», «Сталин»), итак, Железнов пытался меня таким же образом защитить. В 1962 году он меня защитил, но в 1964 году вмешался сам редактор Б. Полевой, и желание Железнова спасти меня от публикации моего рассказа «Дом с башенкой» не сбылось. Результат налицо.

Итак, я полуудержался вольнослушателем и начал вольно слушать и вольно смотреть, правда, находясь на постоянной диете (о диете позже). Подробности же моих взаимоотношений с власть имущими и прочими на высших сценарных курсах опускаю – они требуют специального описания. И не в том дело. Однако приходится возвращаться из собственной юности к недружественным персонажам из собственных книг. Отповедь я им дам, но спорить с ними не буду. Конечно, можно было бы составить «Выбранные места из переписки с врагами», ибо: скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Однако делать этого не буду. Автору не пристало спорить со своими персонажами.

В начале шестидесятых на высших сценарных курсах я ещё успел застать киномамонтов: Михаила Ильича Ромма, Сергея Аполлинарьевича Герасимова, Юлия Райзмана, Григория Козинцева, Бориса Барнета, Евгения Габриловича, Григория Александрова, Ивана Пырьева, Григория Чухрая, Александра Зархи.. Мы, «рождённые бурей» (теперь, я думаю, бурей в стакане) хрущёвского ренессанса, над ними, старыми мамонтами, и их фильмами исподтишка потешались: «приспособленцы», «сталинисты», «консерваторы», а вымерли, так же, как и многие на Западе их товарищи по визуальному созерцательному искусству, такие, как Феллини и другие, – и воцарилась та экранная нищета, в которой я убедился лишний раз, будучи членом жюри на Московском международном кинофестивале в 1995 году. Кстати, как мне сказали, одна из ведущих «культуртрегеров» радиостанции «Свобода» некая Тимашева тогда заявила публично по радио: «Какое отношение имеет Горенштейн к кино?» Эти дамочки бессмертны, потому что взаимозаменяемы, как детали механического пианино. Тимашева, Тимошенко, Тимашук, Тарощина… Немало ещё есть их в запасниках, а другого Тарковского в запаснике нет.

Замечательный Урусевский, кинооператор фильма «Летят журавли», стал режиссёром. Вёл со мной разговор о фильме по детским книгам Маршака с рисунками Лебедева. Режиссёром, признаться, Урусевский был менее успешным, чем оператором. Тем не менее, при таком высоком потенциале кинематографического таланта, была, однако, надежда сделать с ним фильм необычный, чистый и радостный. Не сбылась надежда – умер мастер. Совсем свежая могила – Семен Аранович, с которым еще несколько месяцев назад обсуждал планы нового фильма. Разные мастера, но и это место в кинематографе останется никем не заполненным. Замены им нет. Как и Тарковскому, как и старым консервативным мамонтам, среди которых Тарковского прежде поносили, теперь же, которые слились с ним в единый золотой фонд, золотой запас – слоновая кость павших мамонтов, к которым надо время от времени возвращаться, чтобы спастись от сегодняшних «падших», ибо велико различие между павшими и падшими.

Один очень известный и очень преуспевающий режиссёр прежде учился в консерватории. Я спросил его, отчего он оставил поприще пианиста. «Чтоб быть пианистом, надо иметь талант», – ответил кинорежиссёр.

Кино – муза молодая. Тем не менее, из-за площадности своей и техничности, оно успело наработать приёмы, особенно благодаря американской «фабрике снов», укладывающиеся в конструктор «сделай сам». Талант в кино можно сымитировать – были бы хватка, наглость и удача. Тем ценнее такие сердечные таланты, какими были покойные мастера Тарковский и Урусевский.

Но вернусь к сегодняшним и к своей теме, к сожалению, главной. Повторяю, возвращаться к ней не хочется, однако долг обязывает. Эта работа по Маяковскому звучит: «о сегодняшнем, ещё не окаменевшем». Итак, вернусь к «нашей страннице», то есть к Тарощиной, которую оставил на полпути в её обзорной статье «Требуются доноры» с подзаголовком «Медленное чтение». Кстати, обзор этот построен по всем правилам и традициям «основоположника». Тарощина под основоположником разумеет Горького. Я же – А. Чаковского, истинного основателя современного варианта «Литературной газеты».

Такое впечатление, что дух этого Фаддея Булгарина застойного брежневского периода по-прежнему бродит в редакционных коридорах и кабинетах. Установка А. Чаковского была на центризм. Видно, такую инструкцию он получил, такой мандат. И, по крайней мере, в литературных обзорах эта установка строго соблюдалась и соблюдается поныне.

Политики тут касаться не буду. Политика теперь так взыграла и так завертелась, что, пожалуй, сам «основоположник» Александр Борисович Чаковский, явись он из мира иного, подобно Паниковскому во время автопробега «Антилопы Гну», не удержался бы, несмотря на запрещения, в данном случае не Остапа Бендера, а почившего в бозе ЦК, вскочил бы, выкрикнул бы невнятные, политически безграмотные приветствия («Золотой телёнок», факультатив). Таков ныне политический идеализм в тех либерально-прогрессивных кругах, к которым относит себя эта газета.

Однако в литературных обзорах строго соблюдается центризм. Как во время потустороннего Чаковского: если ругнули в обзоре автора кочетовского «Октября» – тут же надобно ругнуть либеральный «Новый мир» Твардовского, так и теперь С. Тарощина обличает автора нынешней национал-патриотической «Москвы» Владимира Крупина и консерватизм публикующего его журнала: «И лирическая и патетическая тональность журнала умещается в губернские частушки: «До чего христопродавцы Россию довели». Так, без затей, Владимир Крупин озаглавливает свою статью». И следом, по центристской традиции А. Чаковского, Тарощина для равновесия переходит к обличению моей, опубликованной в «Знамени», повести «Последнее лето на Волге», видно ошибочно принимая меня за либерала-интеллигента, кем я не являюсь.

Я не отрицаю либеральных убеждений, но либерализм – давно уже не убеждение, а идеология. Всякая же идеология заменяет совесть. Идеологический человек мыслить в границах своей идеологии ещё может, однако обладать личной совестью не может. Идеологический человек бессовестен. И тот эсэсовец, который убивает в Бабьем Яру, и тот либеральный психиатр-терапевт, который выпускает на свободу опасного убийцу, насильника малолетних – оба спят спокойно, и кусок не застревает у них в горле.

Для доказательства пересечения идеологий хочу привести эпизод с моим рассказом «Старушки». А. Твардовский, получив рассказ от зав. отделом прозы «Нового Мира» А.С. Берзер, отверг его, написав несколько слов в прилагаемой записке («патология» и т.д.).

В. Максимов, который был тогда членом редколлегии кочетовского «Октября», предложил: «Хочешь, я дам прямо Кочетову? Он человек неожиданный». Подумав, я согласился. Всё-таки, автор несёт ответственность, главным образом, не за то, где он публикуется, а за то, что он публикует. Подумал: либералы отвергли – попробую у консерваторов. «Неожиданным» Кочетов не оказался, о рассказе «Старушки» написал почти теми же словами, что и Твардовский.

Между лагерем Кочетова и лагерем Твардовского, конечно, существовали разногласия, и происходили словесные бои, скрашивающие серые общественные будни и дающие возможность объединить даже боязливых либерального стана. Но я находился на ничейной земле, куда меня оба лагеря оттеснили. Я был «ничьим» (таковым и остался), причём не столько идейно, сколько литературно, тогда как «Литературная газета» Чаковского была общей – кочетовско-твардовской. Таковой и осталась, с дополнениями и вариациями современных идейных игр.

Поэтому хочу сказать, что я с профилем «Литературной газеты» не согласен. Нет, не с профилем в смысле специализации – тут всё на месте. Я имею в виду тот профиль, который изображён на титуле рядом с названием газеты.

При А. Чаковском было два профиля: в затылок Пушкину пристроили «основоположника» Горького – «Кто последний? Я за вами…» В результате переоценок и встрясок последних лет профиль Горького с титула стряхнули. То же случилось с профилем Алексея Максимовича на титуле МХАТа №1. Судьба-индейка! Гонят отовсюду! А писатель он всё-таки хороший.

|

А. Чаковский |

Но и профиль Пушкина при нынешнем профиле газеты, имея в виду специализацию, не на месте. На месте не Александр Сергеевич, а Александр Борисович. Профиль – А. Чаковский-основатель, а С. Тарощина-обозреватель. Оба – центристы, но Тарощина – с некоторым смещением влево, в сторону «прогрессивного христианского православия»

С этих позиций и «обзоры». Тарощина пишет: «В журналах начала года представлен довольно широкий, как теперь говорят, разброд нашего литературного потенциала. Нет одного – того, о чём писал Варлам Шаламов Надежде Мандельштам (православная левизна без этих имён не функционирует – Ф.Г.): «Мне кажется … всё дело в отдаче, чтоб суметь представить себе, предложить собственную кровь для жизни возникающего пейзажа». (?! – Ф.Г.) Вот таких доноров при всём высоком уровне материала при тщательном отборе не видать».

Оказывается, в журналах всё-таки высокий уровень и тщательный отбор. Я, ошибочно принятый за либерала, и консерватор Крупин – печальное исключение. «А потому, – продолжает Тарощина, – признаюсь: самое интересное для меня в журналах – дневники, архивы, свидетельства. Вот где пульсирует «кровь и жизнь».

Что-то часто Тарощина стала употреблять слово «кровь». К чему бы это? Свят-свят-свят! Не дело ли опять в подсознании, как это уже случилось с введением ею в текст слова «гнусность». Кровь и гнусность – это уже нечто. Приглядимся внимательней. Что именно интересует её в художественных «дневниках, архивах, свидетельствах»?

«Читаешь, скажем, письма Владислава Ходасевича (редактора «Эмигрантских современных записок») Марку Вишняку и диву дивишься: литературная ситуация конца двадцатых напоминает нашенскую. Одна из важнейших мыслей писем: «литературная политика не должна строиться только на звёздных именах…» Писано – будто для нас. Но услышано ли? Могучая кучка критиков озабочена чем угодно, только не текстами, стало быть и процессом». Лукавит Тарощина. Написала бы прямо: озабочены не теми текстами, какие по её, Тарощиной, мнению, того заслуживают. Для подтверждения своей правоты Тарощина приводит два варианта.

Вариант первый: «Вместо унылых годовых обзоров «Знамя» представляет различные точки зрения на литературу сегодня: взгляд с двух берегов. На том берегу – австрийская славистка К. Энгель, американские слависты Конди и В. Падунов, на нашей – Курицын (Екатеринбург) и М. Руденко (Москва)».

В этом противостоянии С. Тарощина на стороне международного славизма: «Их аргументы убедительны, всегда интересны, есть концепция (своя), есть простота изложения сложного. В наших, домашних – взгляд и нечто. Они выражают себя». (А это разве плохо? Кого же ещё выражать?)

В принципе, по первому варианту особых претензий к Тарощиной предъявить нельзя. «Так все делают, – призналась одна литдамочка, – авось, услышат и отблагодарят – пригласят на семинар в Вену, Сидней, Копенгаген, Ан Арбор (штат Мичиган), эту Мекку шестидесятничества, к мисс Профер – первопечатнице, да ещё на западнославистские университетские кошты пригласят. Иной раз с семьёй приглашают – с мужем, с детьми, свекровью. Я знаю такой случай. А с наших, что возьмешь? Голь перекатная». «Выражают себя» весьма витиевато, пригласить же могут в Екатеринбург – от такого приглашения «не вздрогнешь».

|

А. Твардовский |

В свое время я писал уже в опубликованной в России статье, что участие в изданном Проферами «Метрополе» было моей ошибкой. Мне среди «наших писателей» и «нашей литературы» не место. Это подтверждается опубликованной в «Новом русском слове» огромной восторженной взахлеб статье-рецензии о «Метрополе» коллективного автора Генис-Вайль. Единственная, мол, слабая публикация в «Метрополе» – мои «Ступени» «схематично…», «дотошная литература…», и т.д.

Этот автор, Генис-Вайль, ужасно популярен в среде «прогресивной» интеллигенции. Он всюду и везде. Как говорится, не печатается только на подоконниках. А теперь – и того более. Пока Генис и Вайль писали вместе, было даже немного лучше, компактнее. Теперь они пишут отдельно. Это значит, что их стало вдвое больше.

«Не вздрогнешь и от крика души молодого литератора Марии Руденко, – продолжает Тарощина. – Покричала она маленько, Достоевского, как водится, вспомнила и Тарковского, и Святое Писание. А так хочется шепнуть ей на ухо «Не кричи, потолкуй со мной вполголоса».

Я работы Марии Руденко не читал, но не думаю, что ей стоит шептаться на ухо с Тарощиной, доверяя некие свои душевные и сердечные тайны. Что касается их, то есть славистов, то, как правило, это персоны не с другого берега, а меж двух берегов. Или слуги двух господ, обманывающие и тех, и других. Я говорю не о профессиональных трудягах-переводчиках – С. Тарощиной так же мало от них проку, как от наших, – а о славистских белых воротничках, занимающихся разного рода структурологией, эйдолологией, то есть тех, кто как раз и распоряжается университетскими деньгами и, значит, заказывает музыку.

В одной Америке для «хороших людей» кормушек, если не тысяча, так сотни. Я сказал одному из таких американских профессоров-славистов, ныне оставившему это поприще и занявшемуся общественно-полезным трудом, может быть, под влиянием десяти заповедей, которые перечитал внимательно. «Все эти славистские кафедры можно без особого ущерба сократить на 99 процентов». Он ответил мне: «Вы ошиблись на один процент».

Однако вновь, в который раз уже, я уклонился от рассматриваемой персоны. Происходит постоянное отталкивание. Перейду ко второму варианту Тарощиной. Мне кажется, в этом варианте Тарощиной, втором варианте, заключена суть, тут-то и лежит заяц в перце, как говорят немцы, или тут-то и собака зарыта, как говорят русские

Вариант второй «Критики осенили своей хоругвью «новую дружину» 10-15 имен не сходят с языка. Остальных в упор не замечают». И тут обида С. Тарощиной, долго скрываемая, вырывается наружу (наружу вырывается и нечто иное, но о том ниже). «Распахнув объятия проливной третьей волне, мы не заметили своего здешнего, здешних (с нашей улицы Черняховского или Часовой, или иной Аэропортовской, писательской – художественно-писательской околотки), к слову сказать, увенчанных литературными премиями на Западе» (Думаю, на славистском Западе или диссидентском правозащитном). Иными словами – тех, кто уехал, даже таких, как я, на уровне очень средней школы, подняли на щит (Меня на щит не подняли, напрасно ревнуют). А сидевших в тюрьмах, отбывших ссылки, иными словами, борцов-страдальцев в упор не замечают. «Как оценили писателя, работавшего некогда в никуда, потом оглушенного Матросской тишиной, затем безмолвием ссылки и, наконец, огорченного непрошеной реабилитацией 87-го года?» (Что огорчительного в реабилитации? Понижает или вовсе снимает ореол героя-страдальца? – Ф.Г.) Подобные упреки, прямые или косвенные, диссидентов в адрес эмигрантов не новы. Вы, мол, уехали, а мы тут – по тюрьмам.

Покойный Владимир Емельянович Максимов, человек он хоть был сложный, но далеко не глупый, Владимир Емельянович, которого упрекали в том же, как-то ответил на подобные упреки диссидентов: «Тюрьма – ваша беда, а не ваша заслуга, не берите пример со старых большевиков».

С. Тарощина в качестве такого примерного диссидента страдальца-писателя выставляет Феликса Светова: «Для примера, ситуация с Феликсом Световым: писатель, работающий не один десяток лет, стал публиковаться на родине всего год назад, то есть в 1991 году, в период ликования по поводу эмигрантской литературы». В пример приводится Светов, но чувствуется, что для Тарощиной это и нечто более личное. Однако будем считать Светова как бы собирательным образом, символом писателей-диссидентов, которыми пренебрегли во имя писателей-эмигрантов и которых не замечали. «Но вот, заметили. И что же? Критика снисходительно похлопала по плечу, обронила несколько невнятных слов, а Андрей Немзер в «Независимой газете» написал примерно следующее: «Светов – человек порядочный, так что бить его не стану. Но ничего хорошего о его романе «Тюрьма» не молвлю».

Было время, говорили: «Поехал на целину за талантом». О иных можно было бы сказать: «Поехал в тюрьму за талантом». Но не каждый заключенный – Достоевский с его «Мертвым домом». О порядочности же Ф. Светова, «писателя и человека», существует и противоположное мнение. Вообще, представление о том, что все нехорошие люди исключительно в КГБ и в иных советских учреждениях (там их, конечно, было немало), сильно упрощено. Встречались нехорошие люди и среди диссидентов и диссидентствующих.

Главный недостаток в жизни этих «замечательных людей» (если эта серия сохранилась, то жизнь некоторых выдающихся будет описана или уже описана), главный недостаток (всё имеет свои достоинства и свои недостатки) – в непонимании последствий победы над тем, против чего борются. Они всегда борются «против», их идеалы «за» настолько заоблачны, что напоминают призывы ЦК КПСС, только с обратным знаком. Один из самых известных российских диссидентов прошлого Герцен говорил об определённого сорта диссидентах, своих современниках: «Их средства устарели, их знамёна истаскались и не всегда в боях, а больше на банкетах и демонстрациях».

Подобные слова вполне можно отнести и к современным, по крайней мере, к части из них. При всей их борьбе «против», подход к проблеме тот же, заоблачный, недифференцированный, однозначный. «Права человека» подчас звучат так же, как «миру мир», «нет войне». В результате такой заоблачности Афганистан обрёл не мир, а кровавую междоусобицу и грозит обратиться в фундаменталистское террористическое государство, наподобие Ирана, а то ещё и хуже, дестабилизирующее всю Среднюю Азию.

Братья-диссиденты из Польши во главе с Валенсой боролись против коммунистического режима, не понимая, что нерентабельные гданьские верфи живы, пока жив нерентабельный коммунистический режим, так же, как и многие предприятия в нынешней России.

Исторические диссиденты, декабристы, которые «разбудили Герцена» (Ленин) по свержению царского режима собирались начинать свои демократические реформы с массового изгнания евреев из России, для того, видно, чтобы освободить место, простор для реформ. При всяких начинаниях, даже самых прогрессивных, при прогрессивных особенно, надо ясно представлять себе последствия.

Вот и нынешняя беда с Чечнёй. Вывод не тот, который западная общественность, и в том числе спецслужбы, предлагает диссидентам. Вывод гораздо более печальный. Опыт войны в Чечне и даже последних лет в Афганистане показывает, что Россия не способна защищать свои интересы, будучи демократическим государством. Это и для Америки проблема весьма сложная. Однако сравнение Вьетнама с Афганистаном, тем более с Чечнёй, неправомерно географически, а значит и геополитически. Не дай Бог, если болезненной альтернативой станет либо политический распад, либо тоталитаризм.

От общих размышлений вернёмся к конкретному диссиденту, а именно к Ф. Светову. О порядочности Ф. Светова, писателя и человека, как я уже сказал, существуют разные мнения.

«…И умолчу о романе, который скоро выйдет в «Новом мире», – продолжает Немзер, – Заметьте: ещё не вышел, а он, Немзер, уже ничего не говорит, – пишет Тарощина, – а этичность такого упреждающего удара вряд ли нуждается в комментариях».

Я бы посоветовал С. Тарощиной слово «этичность» – в отличие от слова «гнусность» – не употреблять, а то, что подобный совет не нуждается в комментариях, разъяснится очень скоро. Думаю, у Немзера были основания умолчать о романе Светова «Отверзи мне двери», а иными словами – умыть руки, если он, Немзер, и далее желал сохранить внешнюю репутацию Светова как «человека порядочного».

«В отличие от фигуры умолчания, – пишет возмущённая умолчанием критики С. Тарощина, – оно, это мнение, предполагает вердикт присяжных заседателей, то есть читателей, о романе Ф. Светова «Отверзи мне двери».

Непонятно, что же мешает этому вердикту присяжных заседателей, то есть читателей, если роман опубликован? Разве для чтения обязательно необходим указующий перст критиков? Весьма часто подобный перст даже вреден, особенно, если перст этот нечист и оставляет на бумаге сальные пятна. Очевидно, вердикту присяжных, то есть читателей, вредит не критик Немзер, а сам писатель Ф. Светов. Куда уж далее, если поклонница Ф. Светова С. Тарощина, указывая своим перстом, рекомендует его с оговорочками: «Я не зову критиков пополнить обоймы Световым. Да, бывает многословен, да, иногда изменяет вкус. Впрочем, это, всего-навсего, моё мнение».

Тем не менее, вопреки тому, что «бывает многословен» и «иногда изменяет вкус», (по Тарощиной – «иногда») она, литературовед Тарощина, активно тычет своим перстом в роман «Отверзи мне двери» присяжным заседателям, то есть читателям. «А вдруг их заинтересует, – пишет Тарощина, – крещеный еврей, в душе которого сошлись вопросы вековой глубины, а, может быть, еще и долгой протяженности? Речь идет об иудохристианстве».

Протяженность и глубина вопроса, действительно, велики, в том числе, и в литературе художественной. У Чехова в рассказе «Перекати-поле» тоже герой – крещеный еврей. Рассказ «Перекати-поле» так полно и так по-чеховски – более точного эпитета не найдешь – так глубоко прочувствованно создает образ героя «крещеного еврея» с его проблемами и идеями, что хотелось бы этот рассказ переписать полностью. Однако отсылаю заинтересовавшихся читателей прочитать или перечитать рассказ. Я же возьму из рассказа отрывки – и их хватает.

«Когда я, возвращаясь со всенощной, подошел к корпусу, в котором мне было отведено помещение, на пороге стоял монах-гостиник…

– Господин, – остановил меня гостиник, – будьте добры, позвольте вот этому молодому человеку переночевать в вашем номере! Сделайте милость! Народу много, а мест нет – просто беда!

И он указал на невысокую фигуру в легком пальто и в соломенной шляпе. Я согласился, и мой случайный сожитель отправился за мной».

С первых же минут знакомства обозначается нищенский, попрошайнический тон сожителя, которого впустили из великодушия и милости, но в котором, однако, чувствуется и претензия на необычную духовность и даже известную критичность мысли.

«– Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подают народу, не первого сорта, – добавил он и испустил носом протяжный, очень печальный вздох, который должен был показать мне, что я имею дело с человеком, знающим толк в духовной пище».

Этот тон благодарного попрошайничества сохраняется и далее «Все еще думая, что он меня стесняет, и чувствуя неловкость, он виноватою походкою пробрался к своему диванчику, виновато вздохнул и сел. Типа он казался самого неопределенного. Не хотелось думать, что это один из тех праздношатаев-пройдох, которыми во всех общежительных пустынях, где кормят и дают ночлег, хоть пруд пруди.

Да, это, действительно, непростые праздношатающиеся попрошайки. Просят они не хлеб насущный, а нечто более для них важное. И не даром просят, готовы платить за это высокую цену. Чем платить? О том вскоре узнаем.

«– Да, это верно, кто здесь долго живет и объедает монахов, того просят уехать. Судите сами…»

«Судите сами» – запомнилось у Л. Клейна. Общий тип, с общими речевыми оборотами, замеченными еще Антоном Павловичем Чеховым. Не знаю, крещен ли Л. Клейн, литературовед-доброволец. А ведь существуют разные формы попрошайничества при общем личностном типе попрошайки, в данном случае, к сожалению, специфически еврейском, связанном с патологией национальной истории.

Я уже писал об этой специфике в другой своей статье, на другую, хоть не совсем противоположную тему, под названием «Гетто-большевизм и загадка смерти Ицхака Рабина» в берлинском журнале «Зеркало Загадок» (№3, 1996), где речь шла о деятельности и идеях премьер-министра Израиля, слава Богу, бывшего, Семена Переса и его команды: «…в действиях Маараха, партии Семена Переса, проглядывают не только идейные заветы российского большевизма, но и средневековый гетто-комплекс, который из-за несчастной истории присущ евреям определенного сорта. Что же означает гетто-комплекс? Это страх перед внешней средой, внешним окружением и компенсация его за счет властолюбивого господства над обитателями гетто. Я знал и знаю евреев, которые к другим евреям продолжают относиться как к обитателям общего гетто. То пренебрежение, а подчас и гнусности, которые позволяет себе такой еврей по отношению к другому еврею, он никогда не позволил бы себе по отношению к русскому, украинцу, татарину, узбеку, потому что это внешняя среда, а внешней среды надо бояться». И добавлю почитать, как почитает своего «русского знакомого» «полушутник» русский еврей Л. Клейн.

Но вернусь к рассказу Чехова и его герою, крещеному еврею.

«– Я, знаете ли, новообращенный.

– То есть?

– Я еврей, выкрест. Недавно принял православие.

Из дальнейшего разговора я узнал, что его зовут Александром Иванычем, а раньше звали Исааком…»

Прервав чеховский рассказ, хочу тут же сказать: я ни в коем случае не занимаю позицию ортодоксального раввина. Кто хочет – может креститься, может менять религию, менять имя, фамилию. Если во Франции Племянников становится кинорежиссером Роже Вадимом, а Полякова – актрисой Мариной Влади, если в Америке уроженец города Фастов Керкинский становится голливудской звездой Кирком Дугласом, а девица Бейкер – актрисой Мерлин Монро, потому что для человека творческого это лучше звучит в определённой национальной среде, то почему бы Исааку, принявшему православие, не стать Александром Иванычем или православному писателю Фридлянду не стать Световым. Главное – как это делается и во имя чего.

Кстати, в нынешней Германии, где в силу известных печальных обстоятельств, законы благоволят евреям, происходит обратный процесс. Фамилию Меншиков стараются сменить на фамилию Клейн, имя Стёпа – на имя Мухес. Я слышал даже, покупают подложные еврейские документы. Говорят, таких в еврейских общинах Германии не меньше двадцати процентов, ибо тут, в Германии, ведущая русскоязычная нация – евреи, а русские, украинцы, татары и т.д. – русскоязычные меньшинства, малые народы, по определению математика Шафаревича.

Я знал музыкантов, которые совершили двойной обмен: в России они были русскими, а тут снова стали евреями. Разучивают на балалайках «Фрейлахс», с русской широтой исполняют еврейские народные песни, с частушечной лихостью вместо «Калинки-малинки» выкрикивают: «Ламца – Дрица – Оца – Ца» к великой радости одесситов и других представителей русскоязычного большинства. И когда Л. Клейн пишет обо мне: «Что же произошло, почему так плавно и настойчиво профессиональная непригодность превратилась в еврейскую тему? Думается, что писатель решил перетасовать колоду и вместо «репрессированного отца» вытащил не менее сильный козырь – «пятый пункт», то Л. Клейн, очевидно, забывает, что в начале 80-х право на выезд имел лишь «5-й пункт». Знакомые же российского еврея Л. Клейна, собираясь за бугор, часто из расчёта женились на «5-м пункте» и «полушутили»: «Жена-еврейка – не роскошь, а средство передвижения». Покупать же «5-й пункт» «знакомые» начали позже, во времена горбачёвских воровских свобод. Так что не я тасую и передёргиваю колоду.

Но вернусь к Чехову и крещёному еврейству.

«Одолев колбасу, Александр Иваныч встал и, приподняв правую бровь, помолился на образ. Бровь так и осталась приподнятой, когда он затем опять сел на диванчик и стал рассказывать мне вкратце свою длинную биографию». Прежде всего Александр Иваныч рассказал чеховскому герою о еврейском фанатизме.

– Раз нашёл я русскую газету, принёс её домой, чтобы из неё сделать змей, так меня побили за это, хотя я и не умел читать по-русски. Конечно, без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережёт свою народность, но я тогда этого не знал и очень возмущался…

Сказав такую умную фразу, бывший Исаак от удовольствия поднял правую бровь ещё выше и поглядел на меня как-то боком, как петух на зерно, и с таким видом, точно хотел сказать: «Теперь, наконец, вы убедились, что я умный человек?» Поговорив ещё о фанатизме и о своём непреодолимом стремлении к просвещению, он продолжал…»

Дальнейшее продолжение бывшего Исаака из-за нехватки места опускаю. Вновь отсылаю к рассказу Чехова, и надеюсь, что отчасти этот пропуск будет компенсирован подобными умными разговорами Л. Клейна с его соавтором Тарощиной о Светове, но в современном умном варианте. Очевидно, бывший Исаак предвидел появление в будущем таких людей, почву для которых подготовили он и его друзья.

«– Между ними были умные, замечательные люди, которые уже и теперь известны. Например, вы слыхали про Грумахера?

– Нет, не слыхал.

– Не слыхали… Писал очень умные статьи в харьковских газетах и готовился в профессора».

Надо сказать, несмотря на серьёзность темы, «Перекати-поле» – один из самых смешных юмористических рассказов Чехова. А, может быть, благодаря теме. Когда эти крещёные или «интернациональные» благоговеющие попрошайки ведут беседу с внешней гетто-средой, то выглядят очень комично. Так излагает Александр Иваныч своё учение в горном училище: «Александр Иваныч с выражением благоговейного страха на лице перечислил дюжины две замысловатых наук, преподаваемых в горном училище, и описал самое училище, устройство шахт, положение рабочих…»