Автор книги – молодой писатель Анатолий Кузнецов. Будучи еще школьником, он уезжал на строительство в Новую Каховку, работал подсобным рабочим, мостовщиком, плотником. Он много ездил по стране, сменил немало разных профессий. Был он и на строительстве Иркутской ГЭС, работал там бетонщиком, жил в общежитии.

Все, о чем написано в этой книге, автор не только видел своими глазами, но и пережил вместе со своими героями.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

В ДОРОГЕ

В СУТКАХ ДВАДЦАТЬ ТРИ ЧАСА

ИЗ СЕДИНЫ МИНУВШИХ ДНЕЙ

ПИСЬМО ОТ ВИКТОРА

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА И КАЗЕННЫЙ ДОМ

В НАШЕМ КУПЕ

ЭТО БЕДА ИЛИ СЧАСТЬЕ?

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

ВАСЕК ПОЗНАЕТ ЖИЗНЬ

ЧТО СЛАЩЕ: ХРЕН ИЛИ РЕДЬКА?

МЫ БУДЕМ ПЕРЕБИРАТЬ ПРЯНИКИ

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ ТРАМВАЙ

ГЕНИАЛЬНЫЙ ЧИСТИЛЬЩИК

БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ С ДУШКОМ

ПОВОРОТ НА 180 ГРАДУСОВ

ЧИЖИК, ГДЕ ТЫ БЫЛ?

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

НАША СЛАВНАЯ КОММУНА

КРЕЩЕНИЕ

ВЫДЕРЖУ ИЛИ НЕТ?

ЛИВЕНЬ

ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА

ПИСЬМО ОТ ВИКТОРА, ПОЛУЧЕННОЕ ВСКОРЕТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА?

ДНЕМ И НОЧЬЮ

ШИШКА

«БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ»

«ЭХ ВЫ, НОЧИ, МАТРОССКИЕ НОЧИ…»

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

ВСЕ ЗА ОДНОГО

ГЛАДИАТОРЫ В КЛЕТКЕ

КТО ЖЕ ОНИ?

ТАКОЙ-СЯКОЙ

«ОЙ, ДА ПО СИНЮ МОРЮ КОРАБЕЛЬ ПЛЫВЕТ»

ВО ИМЯ ЧЕГО МЫ НУЖНЫ?

МЫ СОБИРАЛИ ФИАЛКИ

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

ПРИЯТНОЕ УТРО

КАК ЖЕНА НА НИКОЛАЯ ШИПЕЛА

ВИТАМИН «С»

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯБЛОКИ

СТРАНИЦА ИЗ БЛОКНОТА. ЧЕРНОВИКЧЕТВЕРТАЯ ТЕТРАДЬ

ПАЛАТА НОМЕР ПЯТЬ

«НЕТ МИРА ПОД ОЛИВАМИ!»

РОДНЫЕ МОИ!

О ЛЕБЕДЯХ, О КЛОПАХ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ

НАЧИНАЕТСЯ

БИТВА

ЕЩЕ БИТВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ БИТВЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

СОБЫТИЕ, ДЛЯ ИСТОРИИ НЕ СУЩЕСТВЕННОЕ

ПИСЬМО ОТ ВИКТОРА

МОРЯКИ УМИРАЮТ В МОРЕ

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕНАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕТРАДИ

В ДОРОГЕ

Кто изобрел слово «зрелость»? Кому пришло в голову выдавать удостоверения о зрелости наивным ребятам после школы? Как будто можно бумажкой в один день перевернуть жизнь!

Я окончил десятый класс, но никогда в жизни не чувствовал себя таким растерянным. Таким беспомощным. Щенком.

Об этом я не скажу никому. Напишу в дневнике, потому что мне трудно и страшно. Нам десять лет говорили, что перед нами открыты все пути. И вот, оказывается, они передо мной закрыты.

Зачем было готовить нас к легкой жизни?

Мы привыкли думать, что «молодым везде у нас дорога», а в семнадцать лет я вдруг увидел, что упомянутая дорога одна: на завод, в работяги, в мазут!

Я ненавидел немецкий и тригонометрию. Так что же, я должен был зубрить или изворачиваться, готовить шпаргалки? Я не стал зубрить. По истории срезался случайно. И вот я, с тремя тройками в аттестате, [3] получаю любезное приглашение на целину или в чистильщики. Куда, дурак, лезешь в институт? Брысь под лавку!

Как тяжело! Что же будет? Что будет? Я очутился где-то в поле, в темноте, среди дождя, огонька не видно, с удостоверением о «зрелости». Это я вступаю в жизнь. Что делать? Что делать?

Виктор подал заявление в Политехнический, на что-то надеется, сидит зубрит тригонометрию. По-моему, надо смотреть правде в глаза: все равно с его знаниями он не пройдет. Вот Юна пройдет. Я уверен. Поняв это, я понял и то, что нам с ней не по пути.

В нашем отделении общего вагона едут шесть человек. Это хорошо: едут и по семь и по восемь. Каждые сутки неизвестно куда пропадает час. Мы движемся на восток, навстречу солнцу.

Железные дороги работают по московскому времени, и у пассажиров-москвичей долго еще путаница с часами.

– Вы уже ложитесь? Который час?

– Двенадцать ночи.

– Что вы! Это по какому?

– По местному.

– А! Ну, тогда будем садиться ужинать. Мы еще живем по московскому.

Проводник у нас крикливый, рыжий, безалаберный – дядя Костя. Ни минуты он не сидит спокойно: ходит, орет, охотно присаживается к столикам и все стреляет, стреляет своими бесцветными цепкими глазами. У него есть ручные медные часы величиной чуть ли не с будильник. Идут они так, словно внутри по звонким наковаленкам тюкают медные молоточки. [4] Дядя Костя очень гордится ими, презирает все остальные и охотно дает «послушать ход» всем желающим.

– Что у вас за часы? Это разве часы? Да мне их даром давай – не возьму! Вот послушайте мои, девятикамневые. Хронометр!

По этому хронометру мы и ориентируемся.

Дядя Костя не признает никаких временных поясов, кроме железнодорожного. Но под общим давлением он все же вынужден был сознаться, что, приезжая домой, во Владивосток, переставляет стрелки на семь часов вперед и несколько дней «отгула» живет, как все добрые люди, по домашнему времени и даже форму не носит. Когда-то, принципа ради, пробовал и дома жить по «единому» времени, но оказалось все же очень неудобно ложиться спать, когда все вставали. И, кроме того, во Владивостоке пивные закрываются, если судить по московскому времени, в четыре часа дня.

Впрочем, уступка эта законам природы несущественна, так как дома дядя Костя бывает очень мало. Привез получку, погостил, сына за двойку выпорол – и снова на полмесяца поезд, стрелки на семь часов назад, снова дорога…

Пятеро моих соседей не такие, как я. Они вербованные. Я еще совершенно наивный и глупый. Слышал о пунктах «организованного набора рабочих», видел объявления, но не понимал, какое они имеют отношение ко мне. Не знал, что незачем на свой счет брать билет, ехать в неизвестность. Всюду есть уполномоченные, с которыми заключаешь договор на три года, тебе выдаются подъемные, суточные, проезд бесплатный. В Сибирь и на целину к тому же набор идет и через райкомы комсомола…

В нашем поезде Москва–Владивосток размещено сто таких «вербованных» ребят; я, сто первый, еду на свой собственный счет.[5] Правда, у меня есть одно существенное преимущество: я не связан всякими договорными обязательствами и могу в любой день совершенно спокойно удрать.

До Иркутска ехать пять суток. Хорошие вагоны – цельнометаллические, удобные, с зеркалами и «принудительной вентиляцией». Когда я спросил, что означает такая надпись на табличке, дядя Костя объяснил: «Хочешь не хочешь, а вентилируйся». И все же болтаться пять суток в этой тесной клетке невыносимо скучно, душно, и «вентилироваться» мы хотим все время. Я уже сказал, что наш вагон общий, по железнодорожной терминологии – «веселый». На каждой стоянке его осаждают бабы с узлами и ребятишками, какие-то переселенцы, торговки. Пассажиры всё ближние, постоянно меняются. Проходы забиты вещами. Нужно иметь энергию и глотку дяди Кости, чтобы управлять этой ярмаркой орущих, толкающихся несметных пассажиров: одни садятся, другие сходят, тот без билета, тот перепился, та стирает пеленки в уборной и собрала у двери грозную очередь…

Наши развлечения? У Лешки есть замусоленные, чуть живые карты, и мы часами дуемся вшестером в дурака.

Глухонемая тетка продавала по вагону самодельные открытки. Она предлагала их из-под полы и только мужчинам. Из соседнего купе заглянула бабка и тоже хотела посмотреть. Ух, как зарычала на нее глухонемая – дескать, не суй нос не в свое дело! Потому что на открытках полуголые женщины, какие-то не наши, иностранные типы, в картинных позах и с подписями: «Жди миня, и я вернус и как солнце появлюс», «Верность и любовь я свято бирегу».

И тогда меня стала мучить тоска.

Юна, наверно, уже ходит на консультации. Скоро у нее экзамены. А что ждет меня? [6]

До сих пор не понимаю, как я отважился вот так сесть в поезд, выехать, не имея знакомых, не имея понятия, что я буду делать в Сибири и нужен ли я вообще кому-нибудь. Может, я сделал это потому, что плакала мать и умоляла устроиться рабочим в артели детских игрушек: «Как раз требуются, а это и близко и удобно. Будешь работать, как все люди».

Как все люди? Это значит: приносить домой получку, ходить по субботам в кино, а по воскресеньям играть во дворе в домино или строить клетушку для поросенка и наконец жениться, по возможности на портнихе. В шестом классе мы мечтали о дальних морях…

Юна! Юнка… А что я могу сказать?

Поезд идет так быстро, так трясет, что писать почти невозможно.

Нас было трое: Саша, Виктор и я.

В школе нас называли «три мушкетера» и «три танкиста», но последнее мы отвергали, потому что только Виктор с первого класса рисовал в тетрадках танки. Саша рисовал самолеты, а я – корабли.

Если один из нас «заболевал» чем-то, остальные следовали за ним. Отец подарил Вите фотоаппарат, и мы все трое стали фотографами. Саша смастерил детекторный приемник – и наши карманы наполнились лампами, конденсаторами и проводами. Я завел кроликов – и в один прекрасный день Витькина мама обнаружила под роялем капусту, траву и крольчат в коробке из-под радиолы, за что Витьке тогда влетело ой-ой!

Витька смотрел кино «Молодая гвардия» шесть раз, я – девять, Сашка – пятнадцать. До восьмого класса мы были грозой девчонок, а в девятом все трое влюбились в Юнку.[8] На почве ревности между Виктором и Сашей произошла драка – и с этого времени наша дружба стала меркнуть.

Нет, дело тут было не в Юнке, а в чем-то другом. Например, комсомол.

Мы вступали в комсомол вместе, все трое волновались ужасно, и Витька заявил, что это первый наш по-настоящему важный шаг: будучи комсомольцем, в жизни теперь легче продвинешься и большего достигнешь, чем какой-то «несоюзный». С этого все и началось. Что значит продвинуться? И во имя чего вообще существуем мы? Мы спорили вечера напролет, забыв об уроках.

Сашка говорил, что, если понадобится быть таким, как Александр Матросов, он будет им, потому что слово «родина» для него святое слово. Витька ехидно спросил: а когда же родина даст ему новую квартиру? Потому что Сашка с отцом жили в старом, готовом завалиться доме, в тесной комнатушке с прогнившим полом. Им все обещали, обещали – и не переселяли.

Саша был самый высокий из нас, несуразный, раньше всех начал говорить баском; в поступках своих – очень прямолинейный. Задумав что-то, он долбил до конца, пока не добивался своего. Это он, единственный из нас, стал фотографировать с профессиональным умением; стал коротковолновиком и получал открытки от радиолюбителей со всего света. Его отец работал на Тормозном заводе, и Саша часто ходил к нему вытачивать нужные детали, сам сделал себе тиски и оборудовал в кладовке мастерскую.

Туда к нему всегда приятно было зайти: в тесной клетушке под лестницей, в полутьме, – вороха железных пластинок, гайки, провода, запах кислоты, распотрошенный соседский приемник на верстаке, остановившиеся часы с кукушкой, линза для телевизора, [9] опилки… Сесть и повернуться негде, – а в крохотное оконце виден кусочек неба и соседний брандмауэр с голубями.

Тут мы и собирались для споров. У меня негде было. У родителей Виктора хоть и была большая квартира, и дача за городом, и они отвели Витьке даже отдельный «кабинет», но там почему-то нам бывало неуютно. А здесь мы могли кричать, не стесняясь, спорить до хрипоты; Сашка одновременно мастерил, в остервенении паял не то, что нужно и не туда, швырял паяльник и махал кулаками.

Он больше брал чувством и ругался. Витька донимал его жизненными примерами и доводами. Я поочередно становился на ту или другую сторону.

Витька стал называть Сашку «патриот без штанов»; тот отвечал более зло: «крыса без родины».

А после того как Витька очень нехорошо, цинично отозвался о Юне и Саша разбил о его голову драгоценную телевизорную линзу, они открыто возненавидели друг друга и при встречах только тем и занимались, что кололи один другого едкими насмешками.

Мы с Витькой увлеклись коллекционированием старых монет – Саша к нам не примкнул. У него завелись новые друзья, из заводских ребят. Саша и меня не звал к себе. Может, потому, что перед экзаменами вообще некогда было заниматься посторонними делами.

Мы с Витькой целые дни проводили в его «кабинете», гоняли друг друга по физике и химии. Однажды решили отдохнуть, пошли в шашлычную, как вполне взрослые люди, и Витька научил меня делать «ершик» из пива, вина и водки; и мы вообразили, что пьем коктейль. Мы опьянели так, что нас с позором вывели; потом мы долго искали Юнкин дом, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение; прошли мимо несколько раз, но, к счастью, не нашли,[10] а зато очутились каким-то образом в Витькином «кабинете», где и проспали на ковре до утра. Дома мать встретила меня слезами, она уже звонила в милицию…

…Нет, все это прошлое. И нечего перебирать. С Сашкой наши пути окончательно разошлись; я даже не знаю, собирается ли он куда-нибудь поступать. Витька перебрался за город, готовится к экзаменам; я уехал, не повидавшись с ним. В день отъезда получил от него письмо, которое я перечитываю, лежа на третьей полке поезда Москва–Владивосток, – вот и все, что осталось у меня от прошлого.

Милый Толька!

Не представляешь ты себе, как мне тут невесело. Синусы не лезут в голову. Вокруг – стильные ребята, девчонки в штанах гоняют по улице на велосипедах, играют в волейбол, танцуют по вечерам под магнитофон – словом, развлекаются напропалую. Среди них я один, как идиот, сижу и зубрю котангенсы, вызывая насмешки.

Кому это надо? Почему моя судьба зависит от этих проклятых котангенсов, которые я предпочел бы век не видеть и не знать – и прожил бы без них хорошо? Всему виной наше увлечение радио – папахен вообразил, что это мое призвание, и усиленно толкает меня в Политехнический, на радиофак. Но, честно говоря, я сам не знаю, чего я хочу и в чем мое призвание. Ладно. Папахен настаивает на Политехническом – иду. Если бы он настаивал на Архитектурном – тоже пошел бы… Скверная история.

Но, послушай, ведь ты тоже неправ, начисто отказываясь от борьбы.[11] Это же паника! Это еще хуже, чем мое «не знаю, чего хочу». Ну и что же? У меня тоже три тройки в аттестате и куда меньше пятерок – что это решает?

Твоя (прости) трусливая затея бежать куда глаза глядят меня не привлекает. Я много думал над этим. Пришел к выводу, что сдаваться нельзя. Слушай, Толька, давай лучше вместе поступать в Политехнический! Ты ведь тоже увлекался приемниками. Вдвоем веселее – смотришь, еще и вытянем там друг друга, шпаргаленции заготовим, то да се. Надо бороться! Надо верить!

Понимаешь, в жизни выживают только наиболее приспособленные. Да, надо смело идти напролом! Но если не получается напролом – перестраиваться, приспосабливаться, но идти любой ценой. Слышишь, любой ценой! Это единственное, что я знаю и во что я верю по-настоящему.

Толик, ни с кем я так не откровенен, как с тобой. Был еще Сашка, но то – дело прошлое. И мне сейчас особенно не хватает твоих вопросов, твоих тревожных метаний.

Не с кем и поговорить. Наш дачный поселок состоит из такой, скажу тебе, обывательщины – как на подбор! Наверно, он составлялся по принципу «рыбак рыбака видит издалека». На кого ни посмотри – самодовольные рожи, собственники, циники. И дети их такие же.

Хозяин роскошной дачи справа – заведующий какой-то закусочной «точкой». Еще более роскошная, дикая и безвкусная дача слева принадлежит заведующему отделом снабжения какого-то треста. А на краю поселка – смех!– новенькая дачка, построенная – кем бы, ты думал? Нищим, что ходил по электричкам со слепой женой: «Граждане, перед вами два инвалида. Во время войны я… и т. д. Подайте на пропитание». [12] Это не с тобой мы ехали как-то и подали ему «на пропитание» ?

Толик, приезжай ко мне. Поговорим, подумаем, будем готовиться к экзаменам. Расскажешь мне, как поживает Юнка. Приезжай!

Крепко жму твою лапу. Жду!

Но Сибири почему-то нет. Все те же пейзажи за окнами: поля, леса, перелески, речки и снова поля. Мы перевалили Урал и не заметили, что был Урал. Никаких гор, никаких грозных скал, просто холмистая местность. Недалеко от реки Чусовой, у одной из станций, мелькнул простой полосатый столб – и это была граница между Европой и Азией.

Азия!..

На остановках весь поезд высыпает поразмяться на перрон. Покупают на базарах варенец, жареных кур, горячую картошку в газетных кульках. А если поезд останавливается на глухом разъезде, можно нарвать цветов, в двух шагах от полотна найти гриб или землянику и покидать мяч.

На одной станции поезд осадили бродячие цыгане. Грязные, жилистые, живописные, с кучами голопузых ребятишек и ленивыми собаками, они куда-то ехали, какие-то у них есть свои цели…

Я никогда их не понимал. Что за сила заключена в этих черных крепких мужчинах, в их смуглых и костлявых женах? Что заставляет их двигаться, двигаться?

Сегодня они не знают, что будут есть завтра, мерзнут, мокнут, унижаются, попрошайничают, а попробуй предложи им пойти в артель детских игрушек! Сколько надо беззаботности и еще чего-то, чего я не понимаю, чтобы жить вот так просто,[13] «подобно птицам небесным», между небом и землей, и не пропасть, не угомониться! Тут ты один раз боишься поехать и думаешь-гадаешь, оставляешь лазейку, чтобы в случае чего удрать. А они кочуют и кочуют. Не работают, не сеют, не жнут, а живут, родятся и умирают в пути.

– Молодой-красивый, давай погадаю! Положи на ручку рубль, всю правду скажу!

Свистел милиционер. Цыганки бегали, ныряли под вагоны – и опять лезли с каким-то отчаянным нахальством. Может, потому, что стоянка была всего пять минут.

Одна страшная старуха пристала ко мне. У нее были черные, потрескавшиеся босые ноги. Она шлепала ими по бетонной платформе и, тряся своими бесчисленными юбками, шла за мной вдоль всего поезда, забегала и с одной стороны и с другой:

– Положи на ручку рубль! Ай, какой жадный! Дай бедной цыганке на хлеб! Всю правду скажу!

Мне было неловко и больно. Она почти умоляла:

– Ну, хочешь, скажу, где у тебя деньги? Вот в этом кармане. Вот тут они, тут?

Это поразило меня не на шутку: деньги точно лежали у меня в правом кармане. Уже потом я сообразил, что, наверно, непроизвольно придерживал рукой этот карман.

Ее нужно было прогнать, но у меня не хватило характера. Я дал ей три рубля и таким образом узнал, что мне предстоят дальняя дорога, интересы в казенном доме, возле меня бубновая дама, но на сердце у нее червонный король. После этого старуха выдернула у меня волос, положила его на зеркальце и потребовала еще три рубля. К моему счастью, поезд тронулся.

Проехали, наверно, остановок пять, пока я не решил глубокомысленно, что жить на свете паразитом – это мерзость. И что, если бы не было в мире вот таких [14] нищих, продавцов открыток, гадалок, мир стал бы чище, лучше…

Эх, старуха, старуха! Ведь не так уж трудно угадать, что все мы в дальней дороге, и каждому предстоят дела в казенном доме, и у каждого, пожалуй, на сердце лежит бубновая дама. Все мы одинаковые, хотя и все мы очень разные!

Третий день стучат колеса. Счет километрам уже ведется на тысячи, сыграна сотня партий, выпиты десятки стаканов чая, мы пригляделись друг к другу, привыкли.

Васек – озорной, разбитной мальчишка, он мой сосед по демократической третьей полке. Стройненький, легкий, голосистый, любит стихи, обожает залезть под потолок и петь длинные песни. Васек ничего не боится в жизни, кроме милиционеров. Дома осталась только глухая бабка, которой он «мешал жить»; он поехал в Сибирь не за деньгами, не за теплым местом, не за славой, а просто из одного желания увидеть разные земли.

У него и вещей с собой нет никаких: пиджак да торбочка с сухарями. Как воробышек вышел на станции, купил стакан голубики или орехов, поклевал – и сыт. Васек – великий фантазер. Услышал от соседа-солдата, что в Могилеве, где служил тот, «жизнь – чистый рай: два рубля метр колбасы», это ему понравилось, и он выдумал целую сказочную страну:

– Толь, а Толь! И там, в этой стране, стоит дерево, и на нем растут пирожные. Сверху свежие, бисквитные, аж теплые… а внизу уже сухие, наполеоны. Скажи, здорово?

– Спи, чертенок! [15]

– А в дерево воткнута палка, на ней сидит попугай и читает стихи Долматовского. А мы лопаем пирожные и говорим ему: «Попка дурак!»

Васек не имеет секретов; жизнь его на виду, и весь вагон знает, что у него всех капиталов семьдесят рублей, а бабка не злая, но только день и ночь ругается и задумала выходить замуж. Все к нему относятся ласково, учат уму-разуму и подкармливают. Васек одинаково приветливо принимает и поучения и кусок булки с маслом. На третьей полке он блаженствует; тут его царство: он может крутить вентиляторы и вообще самостоятельно жить.

Иван Бугай.В общих комбинированных вагонах, как известно, нижние полки «сидячие», а средние плацкартные. За одну плацкарту доплатил из своих денег Бугай.

У него болят зубы. Ехал из колхоза на машине, надуло флюс, и разнесло правую щеку так, что жутко смотреть. Иван Бугай – под стать фамилии – громадный, медлительный и тугодум. Полка под ним потрескивает, и тогда сидеть под ней становится неуютно.

Как запасливый путешественник, Бугай взял с собой в дорогу просторный лохматый кожух. На этом универсальном кожухе, зарывшись в шерсть, он спит, им же укрывается, рукав подстилает под голову, а другим, предварительно вывернув его, закутывает флюс.

Иван Бугай – спокойный, идейный и обстоятельный человек. Он закончил в сельской школе девять классов, прочитал о стройках в Сибири, махнул рукой на причитания и уговоры матери с тетками, завербовался и со скандалом покинул дом. Он работал в колхозной кузнице, заработал деньжат и поэтому позволяет себе роскошь: ходит в вагон-ресторан, сидит там, пьет пиво.

В первый же день у Ивана сперли часы. Часы были [16] старые, на потрепанном широком ремне. Бугай проснулся утром, провел рукой по глазам и увидел, что из ремня торчат только обрезанные хвостики. Бугай бросил ремешок в окно, почесался и успокоился. Только на запястье осталась белая, незагоревшая полоска.

Есть у Бугая зеленый фанерный чемодан с тяжелым висячим замком. Крышка изнутри оклеена цветными фотографиями тяжелоатлетов, аккуратно вырезанными из «Огонька», а сам чемодан набит пищей – как физической, так и духовной: караваями, помидорами и учебниками для десятого класса. Бугай постановил закончить десятилетку в Сибири, в вечерней школе.

Он может восхищенно приводить разные крупные цифры, выражающие успехи народного хозяйства, но не находит терпеливых слушателей.

Тогда он достает из чемодана и раскладывает по столу помидоры, приглашает Васька и, раскрыв «Экономическую географию СССР», обстоятельно рассказывает ему о том, что мощность Иркутской ГЭС – 600 тысяч киловатт, а Братской ГЭС – 3 миллиона 200 тысяч киловатт. Васек ест помидоры и охотно слушает.

Григорий. Второе спальное место в нашем купе занимал солдат. Он сошел в Кирове, и полку тотчас же захватил Гришка. Он все время сидит там и дрожит, как бы проводник не вспомнил, что место свободно, и не согнал его.

Гришка – жадюга и кулак. У него рябое пугливое лицо и узловатые, загребущие руки. Он немедленно загромоздил полку узелками, чемоданами, рассовал все под голову и бока, чтобы не украли, и сам едва помещается среди своего добра.

Меньше всего Григория интересует, какова мощность станций на Ангаре. Он жадно слушает рассказы [17] о невероятных заработках на стройках и ночью, когда все спят, пересчитывает выданный ему аванс. Мне это видно сверху. У него в брюках болтается на веревочке мешочек для денег. Он тоже имеет часы – серебряные, карманные, на массивной цепочке – и десять раз за ночь ощупывает их.

Он ничего не покупает на станциях, даже не выходит: сторожит свое барахло. А нам это на руку: мы спокойно уходим гулять, поручив ему отстаивать грудью купе от новых постояльцев. Гришка действительно готов лечь костьми, клянется, что здесь едет бандитская шайка, и так пугает пассажиров, что полвагона уже со страхом косится на нас.

Когда мы садимся есть, Григорий отодвигается в сторону и делает вид, что ему не хочется. Мы зовем его; он отнекивается, потом нехотя присаживается. Но так как он вечно голодный, то начинает хватать куски, как волк. Своего он никогда не кладет. Бугай демонстративно валит свои караваи и презрительно сопит, а Васек давится от хохота и закрывается газетой.

У Гришки остались дома отец с мачехой и пятеро братьев и сестер. О мачехе он отзывается хорошо: хозяйственная. И отец – хозяин. Живут ничего. Но хозяйство-то отцово, не Гришкино. А Гришке скоро жениться пора. Говорят, в Сибири прилично зарабатывают. Ихние, верхнечарские, записывались, ну и Григорий записался.

Толстый Лешка. Под «Гришкиной плацкартой» на нижней полке барином развалился Лешка. Собственно, ему все равно, где ехать и на чем спать. Будь тут гора чемоданов или поленница дров, он и на них устроился бы с таким же комфортом. Он толстый, ему мягко и без постели.

Лешкино лицо круглое, пухлое, всегда сияет, как солнышко. Он рыжеватый, добродушный и флегматичный.[18] Сидит себе развалясь, смотрит на всех и улыбается. Он любит играть в шашки, и на этот случай у него имеются в кармане разграфленный лист и двадцать четыре пуговицы.

Вообще карманы у него замечательные: в них помещаются стаканы, пепельница, консервный ключ, кашне, серия гвоздей разных калибров. Это у него оказались и карты, но играет он не ради победы, а ради самого процесса игры. Он с удовольствием и бьет и тянет, но больше всего ему нравится жульничать. Побьет козыря простой картой и улыбается: заметили или нет? Время от времени Григорий, выйдя из себя, набрасывается, как петух, на него, обыскивает и вытаскивает откуда-нибудь из-под Лешки парочку припрятанных «на погоны» шестерок. Леша не обижается – наоборот, очень доволен.

И мы ахнули, вдруг узнав, что наш Лешка отсидел уже в заключении шесть месяцев за драку. Застенчиво улыбаясь, Леша рассказал, как однажды по пьянке кого-то сильно избил и был судим. Теперь в деревне ему не дают проходу, и он поехал в иные края.

Есть у него отец, есть и мать. Одет он почти щегольски: в кожаную хрустящую куртку, хромовые сапоги. Только багажа нет вовсе, если не считать того, что в карманах.

Впрочем, багажом он обзаводился в пути. На второй день мы ходили обедать в вагон-ресторан. Леша воротился оттуда вместе со всеми и скромно улегся на свое место. Но что-то ему мешало – он крутился, крутился, вздыхал. Потом встал, покопался в карманах и вытащил оттуда три стакана, три ложки и вилку. Васек покатился со смеху. Григорий, как клушка, замахал руками и бросился прятать это «добро». Бугай засопел, молча отобрал, отнес в ресторан и тихонько подсунул на стол.[19] Леша поулыбался, ничуть не обиделся и спокойно уснул. Вечером он принес два стакана с подстаканниками.

Они, собственно говоря, ему не нужны. Просто ему жаль было, что такие хорошие вещи остаются на столе без присмотра. Пепельница, которую он вытащил из кармана, была керамическая, а в ресторане стеклянные, – он ее где-то прихватил раньше. Сначала мы бранились, стыдили его, относили стаканы обратно, потом обозлились и плюнули. Так у нас накопилась дюжина стаканов и связка вилок. Леша аккуратно завязал их в носовой платок с очевидным намерением прихватить с собой на новоселье.

Гришка долго и подозрительно наблюдал за ним и наконец убежденно высказал свое мнение:

– Ага, врешь ты! Рассказывай – «за драку сидел»! Вор ты, вот чего. И еще сто раз в лагере будешь сидеть, да!

– А! Там тоже люди, – лениво возразил Лешка.

Дмитрий Стрепетов – шестой наш спутник, самый взрослый и серьезный. Он высокий, с резкими рублеными чертами лица, упрямыми черными волосами и упрямым волевым ртом. Он рабочий из Орла, но родина его – Новосибирск, и родители до сих пор там живут. Имеет двадцать два года, семь классов и три специальности: шофер, тракторист и помощник машиниста паровоза. Вот специальности! Как мы все завидовали, когда он вытащил бумажник и показал свои удостоверения и права! Вот кто всюду нужен и всюду найдет себе место!

Но по какой-то иронии судьбы поездка в Сибирь беспокоит Диму Стрепетова более, чем всех нас. Он в поезде мечется, не находит себе места. Я не понимаю его, но подозреваю что-то неладное: видно, что-то мучит его. Он подолгу стоит у окна и смотрит на мелькающие километровые столбы.[20] Тоскует. Может, просто потому, что тесно ему тут, негде развернуться, а нужно ехать и ехать в душной клетке? Может, потому, что он возвращается на родину?

Димка Стрепетов больше, чем другие, заботится о Ваське, и тот привязался к нему всем сердцем. Когда Дмитрий задумается, глядя в окно, Васек тоже рядышком смотрит.

– Дим… А в Сибири черемуха растет?

– А куда ж она делась?

– Я люблю черемуху…

И как-то само собой вышло, что, когда Дмитрий что-то предлагал, все соглашались; когда приказывал, слушались. Даже обстоятельный и независимый Иван Бугай молча и согласно признал его власть. А для Димки это не была власть, он просто руководил, как руководит старший брат.

Отъезжая от Москвы, мы, самостоятельные мужчины, все сразу закурили, даже Васек, и стало ясно, что он до сих пор ни разу не курил. Из нашего отделения повалил дым столбом. Проводник дядя Костя пришел, уперся руками в бока и с минуту разглядывал нас с любопытством. Мы молча сидели и курили.

– Вот что, генералы, – сказал он, обращаясь к одному только Димке Стрепетову. – Чтоб я больше этого не видел! Назначаю тебя начальником купе.

– Есть! – улыбаясь, сказал Димка.

Когда проводник ушел, он погасил окурок о каблук.

– Кончаем, братва. Будем ходить в тамбур. В самом деле: тут женщины, дети… А ты, Васек, мал еще, нечего переводить папиросы!

С тех пор мы ни разу не курили в вагоне.

Любопытно смотреть, как Дима и Васек играют в шахматы. Васек сообразительный – цоп, цоп! – и обставил, быстро и ловко.[21] А Дмитрий подолгу размышляет над простейшими ходами, глубокомысленно морщит лоб и задевает фигуры корявыми пальцами. Рычаги, баранка, рельсы – это да, это по нему, а хрупкие точеные фигурки и тонкая игра не даются. Он проиграл много раз, но не сдается и снова садится. Васек доволен чрезвычайно! Не везет Дмитрию и в картах. Лучшего партнера для Лешки не отыскать в целом мире: Димка безгранично верит всему и думает только над своими комбинациями, никогда не проверяя, козырем или не козырем бьет его туза Лешка.

Так мы едем, шестеро разных людей, в одном направлении. И мы очень сдружились, и нам хорошо. Мы дружно впятером (без Григория) ходим в ресторан, берем самый дешевый суп, а на второе чай и сидим дольше всех. Проходя через мягкий вагон, мы независимо грохаем дверью и стучим ногами. На стоянках дольше всех торгуемся с бабами, берем ягоды и семечки на пробу горстями, дружно прыгаем в вагон, когда поезд уже набирает ход; а дядя Костя называет наше купе своей гвардией.

Мелькают будки, разъезды, выложенные камнями звезды у верстовых столбов, лозунги, висящие прямо на березах, и сотни путевых обходчиков протягивают нам вслед желтые флажки. Едем…

Я очнулся оттого, что кто-то меня тормошил:

– Толь, Толь, слышь, проснись!

Передо мной качалась круглая, лоснящаяся физиономия Лешки.

– Чего ты? [22]

– Деньги у тебя есть?

– А что?

– Не держи в брюках. Тут один крутится, подбирается к тебе. Я его давно приметил. Хочешь, пересчитай деньги и дай мне. У меня не возьмет.

– Да ну!.. Зачем?

– Не веришь? Ну, как хочешь… Тогда спрячь под майку… Вот так. Спи. Я наблюдаю.

– Слушай, Лешка, а это не он срезал часы у Ивана?

– Нет.

– Нет?

– Нет, не он. Другой. Я знаю, но не могу сказать. Спи.

Он нырнул вниз и шлепнулся мешком на свою полку. Я попытался заснуть, но уже не спалось: было душно.

Вагон сильно качало; лампочка под потолком горела в четверть силы; стоял дурной запах от портянок и ног; эти разнокалиберные ноги торчат с каждой полки, босые, в дырявых носках, из которых вылезают пальцы; на одной полке две пары ног: одни большие, мужские, а другие – женские, в чулках. На узлах вповалку спят бабы, детишки. Душно и мутно.

Я слез с полки и пошел в тамбур. Распахнул дверь – и голова закружилась. Грохотали колеса, неслись мимо стремительные неясные тени. Шел дождь, и поручни были мокрые; залетали крупные капли; вдруг вспыхнула близко молния и осветила застывшие на миг столбы, валуны, полегшие травы и низкие лохматые тучи. Воздух был неправдоподобно свежий, пах сосновой смолой, озоном.

Вагон трясло, болтало, поезд несся на сумасшедшей скорости. Я выглянул вперед и чуть не задохнулся от [23] ветра. Только заметил изогнувшийся на повороте длинный наш состав с электровозом впереди. Мы почти все время идем на электровозах. Там, в Европе, еще пыхтят паровозы, а здесь красивые, бездымные и мощные машины. Мы часто здесь видим реактивные самолеты и линии электропередач.

Не пойму, когда это случилось, не пойму, когда она пришла, но только сегодня Сибирь уже есть.

Бесконечная страна… Можно учить в школе цифры ее границ, мерить по карте тысячи километров от Калининграда до Берингова пролива, но, наверно, пока сам не проедешь вот так, не поймешь, не почувствуешь, какая она громадная. Мы с бешеной скоростью едем, и едем, и едем. Поезд уже стал домом родным, уже руки [24] и ноги затекли, и, выходя на остановках, пошатываешься. Поля, леса, болотца, равнины… И еще нет половины пути до Тихого океана. Станции здесь далеко друг от дружки, а всё тянутся равнины или обыкновенные леса. Это такие же края, как и всюду, только шире, редко заселенные, почти нетронутые.

Я смотрю в темноту, и глазу все еще непривычно: ни огонька, ни зарева. Лежит громадная, невообразимая земля, дышит, цветет, кишит зверем и птицей, блестит залежами и озерами – и ждет. Ждет людей. Может быть, мы правы, что едем в Сибирь? Может, это не беда моя, а счастье?

Я не знаю ничего, только мне не по себе. Сегодня я впервые почувствовал Сибирь.

Сначала вдали посветлело небо. Потом мигнула яркая точка. И вдруг неожиданные, сказочные посыпались огни. Поезд стучал, несся, а они всё сыпались и сыпались вокруг, уже вся земля была залита ими. Вышел, зевая, дядя Костя и взялся протирать поручни; зажег фонарь и высунулся в дверь.

Тогда пришел Димка Стрепетов. Он был взъерошенный и необычный. Он волновался. Мы подъезжали к Новосибирску.

– Пойдешь со мной в город? – спросил он. – Ты не знаешь, какой это город! Ой, ты же ничего не знаешь!

Мы спрыгнули на перрон и через подземную галерею побежали в вокзал. Меня ослепили люстры, мрамор, зеркальные стекла. Признаться, никогда в жизни не видел такого дворца. Здесь все было очень удобно, все под рукой, красиво и уютно. Несмотря на поздний час, работали все киоски, ресторан, парикмахерская.

– У нас самый красивый в Союзе вокзал, – бормотал Димка. – Дальше, дальше!

Мы выбежали на площадь и пошли по асфальту. Было просторно, тихо и свежо. Пахло гвоздикой. Светились кое-где окна в больших домах по ту сторону площади. Хотелось идти неторопливо, держаться прямо, быть стройным и красивым. [26]

– Вон там живет моя бабка, – волнуясь, показывал Димка. – Какой я бестолковый! Я бы дал телеграмму – она бы встретила… А сестра вот тут, совсем рядом, десять минут ходьбы. Ох…

– Слушай, а давай на такси, – предложил я. – Поезд стоит пятьдесят минут. Успеем!

– На такси? – Он испуганно посмотрел мне в глаза. – Нельзя. Ты ничего не понимаешь… Скажи, красивый город, а, красивый? Ну, говори! Это же Сибирь! Ты понимаешь? Говори! А?

Ну не умею я вслух восторгаться. Красивый. Да. Очень. И мы молча стояли на площади. Димка переживал, а я смотрел, слушал и дышал запахами гвоздики.

Почему он не хотел взять такси? Чего я не понимал? Я не узнавал Димку. Он тащил меня к вокзалу, потом останавливался, смотрел и опять бежал.

Воротились в душный наш вагон. Здесь Димка схватил вдруг свой заплечный мешок и ринулся к выходу. Я едва догнал его и схватил за полу:

– Куда?

– Сойду!

– Ты с ума сошел! А договор?

– Пусть ищут. Пока найдут, заработаю – отдам подъемные. Пусти!

– Димка, что ты?

– Пусти!

– Сядь. Успокойся. Зачем же ты ехал? Про что думал? Ну, поработаешь на стройке – вернешься. Ну, не будь сумасшедшим!

Он сел, уронив мешок, и поглядывал то в одно, то в другое окно. Поезд еще стоял. Диктор объявлял: «Через пять минут отправляется… Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих…» Нужно задержать Димку на эти пять минут. Я держал. Не [27] помню, что говорил, да он и не слушал. Наконец поезд тронулся, и опять посыпались огни. Мало-помалу они поредели, исчезли, и потянулась тьма.

Возможно, виноваты Димкины тоска и волнение, но у меня осталось от Новосибирска волнующее чувство, как от чего-то прекрасного и сказочного.

– Ну, зачем ты хотел сойти?

– А ты знаешь, куда мы едем? Там и медведь подохнет…

– Ты боишься?

– Подожди, сам еще десять раз захочешь бежать, да не сможешь. Боюсь, да! Что дальше?

Неужели это Димка Стрепетов? Наш строгий, взрослый, упрямый командир? Я не мог поверить его словам.

– Слушай, Димка, ты что-то врешь…

– Да, вру! И не спрашивай больше. А Новосибирск – лучше Ленинграда, лучше Москвы, да! Когда-нибудь вся Сибирь будет такая, понял? У меня на станции Тайга есть друг. Сойду там и вернусь. Вернусь!

Дима сказал «вру», но мне все-таки стало не по себе. Я ничего не понимал.

Стучали колеса. Беззаботно разметавшись, спал одетым толстяк Лешка, и поминутно его хромовые сапожки упирались нам в колени. Обнимая свои узелки, беспокойно ворочался жадюга Григорий. Иван Бугай приподнялся, бессмысленно уставился на нас, потом пробормотал: «Заткнитесь, идолы», почесался и захрапел себе дальше сном правильного и обстоятельного человека.

А мы сидели и толковали: нужно себя пересилить или нет? Я не был твердо уверен, что нужно, но почитал своим долгом держать Димку. Он рассказал мне о своей жизни, о том, как он работал на паровозе и как едва не проехал красный светофор, как потом служил [23] в армии. После армии он вернулся в Новосибирск и влюбился в девушку, которая работала в геологических экспедициях.

– Что я знал тогда? Что я мог ей говорить? Про паровоз? Про пулемет, затвор, прицел?

– Ну, и что?

– Работал снова на паровозе, в рейсах постоянно, в саже весь, а она меня любила. А сама в экспедициях… Зачем мы поженились? Она все в тайге и в тайге… Видеть я не мог эту тайгу! Никакой человеческой жизни нет, как кочевники. Потом уехали в Орел и разошлись. Люди в Сибирь, а я сгреб ее в охапку и, напротив, подальше из Сибири. Шофером работал, квартира была. Не то… В общем, разошлись, и делу конец. Она опять в тайгу, а я вот завербовался…

Наступило утро, а мы все говорили. Проехали красивую и строгую станцию Тайга, где воздух был свежий и смолистый, словно после грозы.

Димка не сошел.

Днем наш толстяк Лешка и Васек ушли в вагон-ресторан. Воротился через два часа один Васек. Он был совершенно пьян, тыкался головой в полки, икал. Да и пришел не самостоятельно: его привел ревизор, спрашивал в каждом купе:

– Это не ваш?

Мы ахнули. Сердобольные женщины закопошились, закудахтали:

– Ох, ох, какой молоденький, совсем дитя! Как вам не стыдно, как вам не совестно, довели хлопчика, лоботрясы!

Васек грязно и неумело лаялся и просил курить. Гришка брезгливо съежился и залез к себе на полку. [29]

– Карманы вывернуты, обокрали! – со страхом прошептал он, протягивая палец с большим черным ногтем.

– Пойдем Лексею морду бить, – кратко сказал Бугай; он засопел и раздул ноздри.

Васек стонал и дрожал. Под взглядами всего вагона мы втроем повели его в умывальник, облили голову холодной водой, потом уложили на Димкин вещевой мешок. Бугай и Стрепетов пошли в ресторан бить морду Лешке, а я остался держать Васька, потому что он метался и бился головой о столик. Вскоре его стошнило. Не повезло стене и Димкиному мешку. Прибежал дядя Костя, схватился за голову, стал ругать и проклинать нас на чем свет стоит.

Я снова сводил Васька в умывальник. Наконец ему стало легче, и он уснул. Я осмотрел его карманы: семидесяти рублей не было. Тогда дядя Костя молча поманил меня пальцем к себе, в служебное купе.

– Ну? Так я убирал после него? – сказал он. – Теперь составим акт. «О приведении пассажирского вагона поезда в антисанитарное состояние».

Он сказал это торжественно, смакуя такое внушительное определение.

– Да. Штрафа вам не миновать, это уж как пить дать.

Я растерялся. Дядя Костя спокойно стал что-то царапать на листе.

– А ну-ка, прикрой дверь. Вот что, генералы, не будем поднимать шум. Я ничего не видел, а кто видел, не его дело. Давай на чекушку и иди с богом. Ну?

Я, краснея, почти машинально отдал ему пятнадцать рублей и ушел, словно облитый ведром холодной воды. Вот тебе и дядя Костя!..

Теперь еще недоставало, чтобы Бугая и Стрепетова арестовали за драку в ресторане и ссадили с поезда, [30] Я бросился в ресторан, и в моем уме уже рисовались битые стекла, звон посуды и перевернутые столы.

К удивлению, в вагоне-ресторане было тихо. В углу сидели за столиком улыбающийся, лоснящийся Лешка, мои замечательные Димка Стрепетов и Иван Бугай и вместе… выпивали.

Напротив них, на краешке стула, настороженно сидел тип в расстегнутой рубахе и с устрашающей татуировкой на руках: могила, крест, пистолет, якорь и надпись: «Не забуду мать родную». Между ними происходил следующий разговор:

– Ты, подлюга, свистнул часы?

– Нет, не я.

– Врешь!

– Не я, говорю тебе!

– А ты жулик?

– Жулик.

– Зачем?

– Допустим, мне так интересно. А что из этого?

– Тогда рассказывай нам свою жизнь!

– На сухую не идет. Ставьте пятьсот – расскажу.

Стали торговаться, дошли до ста пятидесяти. Сложились по три рубля и заказали собеседнику водки да заодно и себе пива. Меня схватили в восемь рук и так любезно усаживали, что повалили на стол. Я их звал, тащил и едва вырвался сам.

С тяжелым сердцем я вернулся к спящему Ваську, а ребята остались слушать жуликову жизнь. Возвратились они поздно, когда закрыли ресторан и выпроводили их. Относительно трезвым был Бугай.

– Ну, так что вам рассказал товарищ?

– А, Толька, не язви. Дрянь, ух, дрянь какая!

– Чего же вы сидели?

– Надо было Васьковы деньги выудить.

– Выудили? [31]

– Да.

– Где же они?

– Пропили.

Он бухнулся на свой кожух и долго не спал, лежал, уставясь в потолок, и думал о чем-то длинном и тягучем, как наша дорога.

А поезд все стучит и несется, несется на восток. И теперь уже по сторонам расстилается тайга. Опять торчат с полок разнокалиберные ноги. Теперь разница с Москвой во времени уже пять часов. Сейчас в Большом театре начинается спектакль; бурлит, ловит билетики толпа у «Центрального». И нет мне туда возврата, и нет возврата Димке в Новосибирск или на станцию Тайга…

Я не сказал, куда мы едем. Мы едем на Братскую ГЭС.

Утром ребята сложились по десятке, по две и засунули Ваську в пиджачок, пока он спал. Но после вчерашнего у Васька болит голова; встал он скучный, растрепанный, приуныл. Дима Стрепетов снова ушел в тамбур и стоит там уже целый час у открытой двери. Бугай, злой, неспокойный, достал «Физику», третью часть, вертит мощным затылком и заставляет себя читать. Один пузырь Лешка улыбается как ни в чем не бывало, валяется брюхом кверху и напевает песню, которая нигде не записана, – песню другого мира. Мне нечего делать, я лежу на своей третьей полке и не спеша записываю за ним слова:

– Мешочек! Мешочек! Мешочек!

Мы все вздрогнули от истерического крика. Гришка, растерянный, бледный, пританцовывал на своей полке.

Потом он вдруг кубарем свалился оттуда и вцепился Лешке в горло:

– Га-ад, ворюга, отдай! Отдай, говорю! Отдай деньги!

В нашем купе поднялся шум. Любопытные уже заглядывали из прохода. Пропал Гришкин мешочек с деньгами!

– Я тебя зарежу, я тебя зарежу! Отдай…

– Да пош-шел ты! – сказал Лешка, гордо отталкивая его. – Сдался ты мне, гнида!

– Отдай, говорю, отдай. Проводника позову! Ты выследил, ты знал!

Мы с Иваном растащили их по углам и принялись за разбор дела. Утром мешочек еще был на месте. В нем, как утверждает Григорий, полторы тысячи денег. На него невозможно смотреть: трясется, плачет, расстегивает штаны, показывает обрывок веревочки. Лешка удивлен и морщится. [33]

– Да стал бы я руки пачкать о тебя! Кулак ты, сурок ты, хорь вонючий! Ну и ищи свою торбу!

– Ворюга! Каторжник. А-а-а…

Минут пятнадцать идет обмен «любезностями». Гришка ревет и выкрикивает их захлебываясь. Лешка презирает его и посмеивается. Иван Бугай принялся искать мешочек. Обшарили Гришкину полку, переворошили все его узелки, обыскали другие полки. Мешочек нашелся за трубой под столиком. Очевидно, он ночью оторвался, а когда Григорий сел к столу завтракать, выскользнул и завалился.

Гришка, дрожа, схватил его, полез к себе и мгновенно затих. Лешка стал продолжать песню. Но я уже не записывал слов, я был взволнован и думал: почему они такие, Гришка и Лешка, и откуда они взялись? И кто из них лучше?

А превратись я в Гришку, я бы повесился, честное слово! Что же это такое? Сколько еще поколений нужно, чтобы кулак в человеке умер?

А Лешка? А тот тип, которому «так интересно» быть жуликом? У них свой мир, своя мораль, свой фольклор и презрение к тем, кто на них не похож…

Да, Лешка, конечно, презирает Григория, но разве хрен редьки слаще?

Тайшет! Тайшет!

Это слово у всех сейчас на языке. От станции Тайшет начинается новая железная дорога на Лену. Скоро о ней услышит весь мир, но пока она известна немногим. Она через Лену пойдет на Якутск, через хребты и дикие земли на Чукотку, до самого Берингова пролива. По первому отрезку ее сейчас едут на Братск.

Об этой дороге я знал по карте, но у меня было еще [34] триста рублей, и я взял билет до Иркутска. Вместо пересадки в Тайшете я решил ехать старым путем – на Иркутск и оттуда пароходом по Ангаре. Это так интересно!

Мои попутчики сходят в Тайшете, чтобы ждать братского поезда, а я… еду дальше. Может, сойти с ними? Нет. Мы встретимся на Братской ГЭС через неделю. Мы записываем фамилии друг друга, и больше ничего. У них нет адресов и у меня нет.

С самого рассвета идет дождь. Здесь широта и размах во всем: дорога – так до одури, лес – так уж без конца, дождь – так уж без просвета. Он льет и льет, стекает по окнам ручьями; сырость и холод проникли даже в наш переполненный вагон.

Скоро Тайшет, вот-вот он покажется… Прошел уполномоченный, который сопровождает партию вербованных, велел приготовиться. Гришка канючит, чтобы помогли ему нести вещи. Хлопцы заметно погрустнели, встревожены.

Васек. Эх, приедем, а там палатки стоят!

Дмитрий Стрепетов. Ничего, Васек, еще будем сами натягивать.

Иван Бугай. Говорил уполномоченный – будем на лесоразработках. Вот это дело!

Григорий. Ох, заставят нас бревна таскать! Глаза на лоб!..

Дмитрий Стрепетов. Нет, будем пряники перебирать. На кондитерской фабрике.

Вот уже показались домики, дымящие трубы.

– Тайшет! А завод какой!

– Ну, то, наверно, и есть наша кондитерская фабрика. Подъем, хлопцы!

Мы пожимает друг другу руки. С Димкой Стрепетовым у меня прощание почему-то грустное. Что-то осталось недосказанное… [35]

С поезда сходило очень много людей. У всех переселенческий вид: с детишками, с посудой, провизией. Хлещет дождь, грязь непролазная, мокрые пути, мокрые составы, путаница, станции не видно. Уполномоченный кричит, проверяет по списку, все ли сошли.

Потом они взвалили на плечи сундуки, чемоданы, узлы и пошли куда-то вдоль полотна, по лужам, прыгая через шпалы. И со всеми пошли строить Братскую ГЭС беспокойный Дмитрий, обстоятельный Иван Бугай, ленивый вор Лешка, жадюга Григорий и познающий жизнь Васек.

Только Дмитрий обернулся и помахал мне рукой. А те, другие, уже были заняты иными заботами: спешили ли спрятаться от дождя, дотащить ли благополучно Гришкино барахло, а может, они были просто взволнованы и боялись.

Есть большой враг человека – страх. Страх перед изменением в жизни. Человеку, просидевшему двадцать лет на одном месте, страшно двинуться куда-то, переехать в соседний район или – господи упаси!– в Сибирь.

Я понял это, испытав на себе. Я не сидел в родном городе двадцать лет, я только десять лет учился в школе. И вдруг изменения в жизни! Как было страшно ехать куда-то! Как это – уйти из дому, пойти меж чужих людей, в чужие края? Что я буду делать? Как проживу?

Наверно, я уезжал зажмурясь. В этом я признаюсь только себе. Потому что у нас ведь не принято бояться. Молодежь, едущая в Сибирь, выглядит очень бодро,[36] говорит на митингах разные хорошие слова. А я говорю: страшно.

Теперь я почти не боюсь. Не бояться научил меня Васек, который беззаботным воробышком – без денег, без вещей – поехал вместе со всеми и не ломал себе долго голову: а как я проживу, а вдруг будет плохо? Не бояться меня научили Дмитрий Стрепетов и Иван Бугай, которые, если будет трудно, поострят насчет пряников и возьмутся натягивать палатку.

Теперь мне самому кажется странным тот перепуганный и растерянный мальчик, который неделю назад кричал: «Что делать? Что будет? На завод, в мазут?» Мне кажется, что я повзрослел за несколько дней.

И, если Витька провалится на экзаменах в вуз, я, кажется, посоветую ему проехаться в Сибирь, в общем вагоне на третьей полке. Багажа, Витька, не бери, ничего тебе не надо, кроме смены белья да куска доброго мыла. Я говорю это вполне серьезно, слышишь?

И не бойся!

Много есть учебников на свете.

Мы изучаем горы, моря и полезные ископаемые. Нам поведали, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Я знаю, как переменный ток преобразуется в постоянный, и прочту в учебнике о реакции «феррум плюс аш-два эс-о-четыре».

А вот где достать учебник жизни?

Наша преподавательница литературы Надежда Васильевна так хорошо рассказывала об идейной направленности романа «Евгений Онегин», о классовой борьбе в повести Горького «Мать», в романе Шолохова «Поднятая целина», и все становилось очень ясным: в тех условиях, в жизни тех времен все было понятно, четко и в порядке разложено по полочкам.

Ну, а наши дни, сегодняшняя жизнь? Учителя заботились уложиться в отведенные часы с Онегиным и Печориным, и, по-видимому, в учебном плане не было уделено специального времени для разговора о жизни. Словно то, каким должен быть настоящий человек в наши дни,[38] – это всем ясно, нечто само собой разумеющееся! Но возьмите Сашку и Витьку – каждый из них понимает это по-своему. Люди разошлись, еще не закончив школу, хотя оба одинаково усердно изучали и Онегина, и Печорина, и «Поднятую целину».

Директор на выпускном вечере сказал: «Теперь вы вступаете в жизнь. Будьте достойны звания советского человека, чтобы наша школа могла гордиться вами!»

Мы, понятно, обещали быть достойными.

Наш комсорг с комитетом решал в основном вопросы о членских взносах и лыжных соревнованиях. Было одно за всю историю собрание «О моральном облике советского человека», но провели его преказенно, прочли по шпаргалкам такие нудные доклады, что это походило скорее на повинность, и вряд ли кому-нибудь захотелось задуматься о своем моральном облике. Я не помню, о чем говорилось в докладах; кажется, разбирались примеры из книг, вспоминали молодогвардейцев, Павла Корчагина и Маресьева.

А вот Витькин отец, как-то будучи навеселе, говорил с нами о жизни:

«Жизнь, молодые люди, – это дикий лес, в котором кишат гады. Кто кому скорее перегрызет горло, тот и прав. Красивые идеи только в книгах, они для внешнего пользования».

Да, мы запоем читали «Как закалялась сталь» и «Два капитана». Это книги о других временах. Живи мы с Павлом Корчагиным, мы бы дрались с белыми. Ух, как бы мы дрались! Живи мы с Олегом Кошевым, мы бы били фашистов. Но сейчас? Кто же опровергнет Витькиного отца? Мать говорила мне:

«Все мы, пока молодые, куда-то рвемся, ищем правду, а потом привыкаем… Самое верное: найди себе тихий уголочек и живи скромно, мирно.[39] Бог с ними, с чинами и деньгами».

Теперь она считает меня пропащим, день и ночь плачет.

Мы загорелись целиной вместе со всеми (запахло Корчагиным, запахло бурной жизнью!). Тогда Витькин отец «по-жизненному мудро» растолковал нам, что целина и всякие новостройки это пустые «разговорчики» и нас, дурачков, туда заманивают. Витькин отец, смеясь, нам говорил, что деловым людям наплевать на Корчагина. Это-де мы читаем разные книжки, волнуемся, а у них заботы о деньгах, о пальто, о квартире; тот, мол, кто поумнее, ездит в собственном автомобиле. И мы перестали думать о новых землях.

Наконец Витька явился в школу разодетый в ядовито-зеленый костюм, в узких брюках, туфлях с пряжками и на микропоре и заявил, что прожить без бед, без нужды, весело – вот мудрость жизни, потому что жизнь коротка, а молодость еще короче.

Комсорг сказал ему: «Эх ты, стиляга!» А Витька возразил и доказал, что «стиль» – это удобно и хорошо.

Еще Чехов говорил, что люди должны одеваться красиво; узкие брюки не болтаются на ногах, как юбки, и не треплются, а толстые подошвы удобны в грязь. И это было совершенно справедливо. Я бы сам оделся стильно, если бы моя мать зарабатывала столько, сколько Витькин отец.

Но ведь для этого нужно ловчить. Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу, чтобы они были правы! А они правы?

Где же, где же взять учебник о жизни? Не устав, не свод законов, а обыкновенный умный и честный разговор, разговор по душам, как прожить жизнь по-настоящему, как прожить честно и смело?

Наш дорогой директор школы, наши уважаемые [40] наставники! Вы сообщили нам массу полезных вещей, вы дали нам знания, но вы не сказали о чем-то самом большом, а накормили нас пустой розовой сказкой, легендой и пустили в свет: «будьте достойными», то есть выпутывайтесь сами.

А как выпутываться, я не знаю.

«А что, если здесь, в Сибири, я зашибу деньгу, оденусь стильно, поработаю, сколько захочу, и вернусь в Москву? Витька ахнет, а Юна… Посмотрим, что она запоет, когда я явлюсь на толстых подошвах, с золотыми часами, куплю «Победу». И вообще… жизнь коротка, а молодость еще короче. Что, если это и в самом деле самое мудрое? Самое мудрое…»

Эти мысли лезли мне в голову, когда я, оставшись один, молча лежал на своей полке весь отрезок пути от Тайшета до Иркутска.

«Волга» – изумительный автомобиль! Ты сидишь за рулем немного небрежно, твоя машина ожидает тебя у театра, и ты выходишь с девушкой и говоришь ей: «Прошу». Дверца щелк – и асфальтовая полоса бежит под радиатор. «А правда, что в Сибири трудно?» – спрашивает Юна. «Конечно, нелегко. Там требуются мужественные люди».

Почему, если человек один, он так беспомощен? Почему он так слаб? Чтобы чего-нибудь добиться в жизни, сколько нужно пройти, сколько нужно потолкаться среди чужих, занятых своими делами и безразличных к тебе людей! Вот я сошел на иркутском перроне, и бодрость моя стала съеживаться, съеживаться…

В шумной толпе я растерялся и никак не мог найти выход в город. Все вокруг торопились, бежали.[41] Кричали над ухом: «Есть горячие пирожки!.. Вот свежие щи!» Разговоры, цветы, поцелуи, смех. Всех встречают, все куда-то пойдут, у них есть дома, семьи или знакомые. А я вдруг почувствовал себя таким одиноким, никому не нужным. Вот просто – болтается в мире какой-то человек. Зачем болтается? Почему?

Пристань оказалась недалеко от вокзала, за мостом. С моста Ангара была величественной, широкой, с удивительно быстрой и красивой водой. Плавали катера, лодки, шипел буксирный пароход, разворачивая баржу.

Дебаркадер папахнул горячими досками, смолой и тиной. Он был пустынен. У кассы я прочел расписание. На Братск сегодня пароходов не было.

Да, хотел бы я посмотреть, как бы вы себя чувствовали на моем месте! Я был взвинчен, взволнован; расписание совсем расстроило меня. Я сел на перевернутую лодку, смотрел, как женщины полощут в реке белье, и, чтобы как-то успокоиться, стал убеждать себя, напоминать себе, что ведь все в порядке.

Во-первых, я еще в дороге, еще не на Братской ГЭС. Я пассажир, экскурсант. У меня еще есть триста рублей.

Во-вторых, это к лучшему, что нет парохода. Надо посмотреть город, а под городом строится Иркутская ГЭС – это тоже нужно обязательно увидеть.

А переночую на берегу, хоть и под этой лодкой. И мир вообще прекрасен, нечего в нем теряться. Выше нос, Толя! Я умылся ангарской, холодной как лед водой, вытерся носовым платком, подхватил чемоданчик и пошел с растрепанными мыслями по Иркутску.

Это, оказывается, изумительное, ни с чем не сравнимое чувство – когда приезжаешь в незнакомый город и узнаешь его, открываешь в нем что-то его привычное и неповторимое. [42]

Впервые в жизни я увидел деревянные тротуары. Это ряды досок, проложенные вдоль улиц по обеим сторонам, отполированные подошвами, по ним приятно и как-то спокойно, уютно ходить – стук-стук…

Улицы Иркутска были тихие, тенистые, уже с утра жаркие и пыльные, словно это и не Сибирь, а по меньшей мере Средняя Азия. Город пах летом, пылью и горячей листвой. Прохожие не торопились, не неслись, как по Охотному ряду, одеты были просто, скромно – и все стали казаться мне приветливыми. Автомобили были редкие, ездили осторожно и долго испуганно сигналили еще за сто шагов от перекрестка. В Москве мы уж совсем отвыкли от гудков.

С пыльных заборов смотрели устрашающие пасти львов, и реклама кричала, как она может кричать, наверно, только в провинции:

– Бабушка, вы не покажете, как пройти к центру?

– К центру, сынок? Поезжай на трамвае.

– На каком?

– На первом, сынок.

Я подошел к остановке и стал ждать первого номера. Трамваи подходили, но… они были без номеров. «Странно, – думал я, – как же их различают люди?» Безномерные трамваи изредка подползали, никто ничего не объявлял, а пассажиры садились, как-то угадывая нужный вагон.[43] Толпа на остановке была большая, люди спешили на работу, двери вагонов брались с бою. Угрюмый длинный старик со стулом не мог попасть уже в третий трамвай. У него я несмело спросил:

– Скажите, пожалуйста, какой это номер?

– Никакой.

– Как?

– Ага, вы с вокзала? В Иркутске одна линия. Понятно? Одна! Чтоб их черт раздавил! В древнем Египте, наверно, трамвай был лучше. Ага-а!

Подполз очередной трамвай, и странный старик ринулся к ступеньке. Я так удачно последовал за ним, что толпа приподняла меня от земли и буквально внесла в дверь.

Представьте себе этакое приземистое красное сооружение, похожее на увеличенную спичечную коробку, с крохотной жалобной лампочкой впереди, которое грустно звякает «динь-динь», жужжит, катится, а внутри так набито людьми, что не продохнуть, не пошевельнуться, только поскрипывает крыша. Героические иркутские кондуктора дают сигнал с помощью веревки и кричат:

– Оплачивайте! Приготовьтесь на выход!

Линия была длинная-предлинная, она тянулась через весь город. Я сошел там, где сходило больше всего людей, то есть меня опять вынесли. В витрине висела «Восточно-Сибирская правда», и там я кстати прочел, что в недалеком будущем «Иркутск украсится троллейбусом». Страница газеты была посвящена молодым строителям телецентра. «В мире чудес» называлась заметка о телевидении. Мне было так странно: здесь это – еще чудо будущего. И вдруг я впервые ясно ощутил, понял, как много еще дел в стране и сколько есть еще городов вообще без трамвая и всего того, к чему давно привыкли в Москве. Трамвай – мелочь,[44] просто он натолкнул меня на эти мысли, и я с удивлением как бы остановился и посмотрел вокруг другими глазами…

Текла обычная жизнь улиц, но мне все казалось новым, особым. Я хотел понять этот незнакомый город и его людей. Вот они живут далеко в Сибири… Чем они живут? Куда они идут? У всех заботы или просто гуляют? Мороженое на углах; толкучка у киоска с водой; рыбьи хвосты шевелятся в кошелке у старушки – странные рыбы. Я вспоминаю, что видел такие на рисунках. Стерлядь! По мостовой едет не спеша извозчик – самый настоящий, живой. Неплохой книжный магазин – заперт еще на замок; а на витрине «Мартин Иден»; в Москве его не достанешь… Носятся пыльные, обшарпанные такси – «Победы»; надписей «Переход» нет, переходи себе где вздумается.

Дома – самые разные, каждый живой и со своим характером. Нет плоских монументальных фасадных рядов. Дома, вероятно, строились в разные времена, в разных стилях, промежутки между ними заполняли павильончики, плющ, а в общем вышло что-то очень теплое и уютное. Каждая улица – как книжная полка в библиотеке. Там стоят новенькие, пахнущие краской, с хрустящими страницами тома – и рядом какая-нибудь брошюрка, какой-нибудь заслуженный, подклеенный, доживающий свой век «Монте-Кристо».

Были новые громадные жилые дома, был старинный театр и величественное, с колоннадой Управление Восточно-Сибирской железной дороги. А стоило свернуть вбок – и уже теснились деревянные срубы из могучих бревен, темно-коричневые домики с белыми ставнями, с воротами из тех же могучих бревен и табличками «Во дворе злые собаки». Мне казалось, что я попадаю в мир пьес Островского. И вдруг тут же, рядом, оказывается современный, шумный, заасфальтированный двор с детской площадкой,[45] волейболом – совсем как в Москве. Только перед свежим, новым зданием, заваленный известковыми бочками и лесами, еще торчал приземистый купеческий лабаз с ржавыми гофрированными шторами, старинным замком и современной вывеской «Универмаг».

Чудилось, что дома борются. Старые и маленькие, почерневшие, со злыми собаками, хотели сидеть тихо в своих мирных углах; они выращивали капусту и вывозили ее на базар. Но приходили новые, веселые; они становились там, где им хотелось, – молодые, уверенные, не всегда и замечающие, как по-волчьи зло топорщит современный лабаз свои кривые железные шторы, как деревянные срубы толпой торопятся прочь, в кусты, под листья, гневно сверкают заплывшими крохотными оконцами: их покой нарушили, какой ужас! Караул!

Так бродя, я наткнулся на чистильщика. Он расположился у каменной ограды в уютном, затененном местечке. Вдоль ограды молча, неподвижно сидели несколько толстых, ленивых мужчин и рассматривали прохожих, изредка тихо переговариваясь. Мои ботинки запылились и вытерлись чуть не добела. Я нерешительно остановился.

Чистильщик молча, жестом фокусника метнул мне табуретку.

Я сел, и толстяки принялись осматривать меня с головы до ног.

Не знаю, где, у кого он учился, но такого виртуоза, такого чудо-чистильщика я еще не видывал. Руки у него мелькали быстро-быстро, будто растворились в воздухе, только слышалось жужжание щеток; так [46] жужжит вентилятор. У чистильщика мелькали кисточки, коробки, черные шарики, камушки, тряпочки. Щетки у него были пяти или шести сортов. Он подбрасывал щетку правой рукой, брал коробочку, а в это время ловил щетку левой рукой, посылал ее под колено, а в воздух уже летела бархотка…

Я просто онемел, а толстяки смотрели придирчиво, с видом знатоков и ценителей. Я понял, что это чистильщик-талант, чистильщик-знаменитость и возле него, как артиста, собираются любители и болельщики. Изредка кто-нибудь взволнованно вздыхал и подзадоривал :

– Серега, а ну, махни!

Под шквалом щеток я был жертвой, подопытным, ассистентом фокусника. Время от времени Серега непонятным способом извлекал из своего ящика длинную трещотку-руладу: «Трр-р-ра, трр-то!» И это означало: переменить ногу.

Чистка длилась невыносимо долго; я вспотел и забыл обо всем на свете. Мои старые, истрепанные ботинки засияли, как зеркало; исчезли трещины, морщины; в ботинки смотрелось солнце, и по ним пробегали тучи.

Наконец раздалась протяжная, особенно замысловатая рулада, и Серега выпрямился с каменным лицом. Я чувствовал себя, как после бури.

– Сколько?

Серега молчал. Стояло взволнованное напряжение.

– Р-рубль, – сказал один толстяк.

– Два, – прошептал другой.

Я дал три.

Я пошел, кося глазами на ботинки, и мне вдруг стало радостно. Почему, не понимаю, но словно бы кто-то пожал локоть и шепнул: «Не беспокойся, все хорошо!» [47]

Словно разрешился еще один какой-то очень важный вопрос, который давно меня мучил, давил. Что за вопрос?

Ничего ведь не произошло. Просто я направился на Иркутскую ГЭС в начищенных ботинках. Иногда я вспоминал молчаливого блестящего мастера Серегу, улыбался и только крутил головой…

– Ну, а если я тебе по соплям? – спросил он со спокойной яростью.

Я тоже возненавидел его, но взглянул и просто понял, что если он меня стукнет, то от меня ничего не останется: из-под голубой тенниски торчали не руки, а сплошные узлы мускулов.

Он был смуглый, железный, стриженный под ершик, похожий на боксера. Толпа на поворотах валилась на меня, я валился на него, а он спокойно сдерживал всех, только узлы на руках слегка надувались.

– Что я сделаю? Меня толкают.

– А по соплям? – повторил он свой вопрос, глядя в упор и двигая желваками.

Автобус на Иркутскую ГЭС – это целая эпопея. Ободранный, с поломанными дверцами, с заколоченными фанерой окнами, набитый больше чем до отказа, он летел, словно с горы катилась бочка с сельдями, прыгал, грохотал, пылил. Ничего не рассмотришь, пот заливает глаза… Мимо остановок автобус пролетал на сто метров, высаживал одного – двух пассажиров, и, пока передние из ожидавших добегали до задней двери, это чудо транспорта рявкало, радостно обдавало их дымом и оставляло всласть ругаться и плеваться в тучах пыли. [48]

– Оплачивайте! На переезде есть на выход?.. Нет?.. Водитель, не открывай дверь!

После очередного навала, когда меня прижали к моему врагу в голубой тенниске так, что я чуть не расплющил нос о его каменную грудь, сосед зашипел и осторожно двинул ногой. И только тут я с ужасом понял, что уже четверть часа стою каблуком на его пальцах.

– Простите… извините, я же не знал!

Вместо ответа он поднес к моему носу огромный кулачище, пахнущий железом, и тут же повернулся к другому соседу:

– Ну что, не подходит? Наивный, вытащил наряды. Давай сюда.

Ошеломленный мальчишка лет шестнадцати, в одном пиджачишке на голом теле молча высвободил руку и протянул пачку скомканных розовых листов. Мой враг в тенниске спокойно взял их и сунул за пазуху. Я ничего не понял.

– Кузьмиха! Есть на выход?.. Нет?

– Ой, пустить! Ой, людоньки!

– Чего ж ты молчала? Остановите машину! Эй, эй, постучите!

– Пустите бабку! Мешок ее отпустите!

– Да подождить! Ой, го-о-споди!

– Поехали. Водитель, поехали!

Ну и путешествие! У меня сердце стучало, дышать было нечем. На крутом вираже в последний раз повалило всех набок, и кондуктор объявил: «Первый поселок! Приехали», а я не мог расправиться, вышел, пошатываясь, на асфальт, и по телу бежали мурашки.

Стройка была за горами, далеко вверх по Ангаре. Веял приятный ветерок. Чистенький, необычный городок, асфальтированные улицы, газоны, веселенькие [40] розовые, голубые двухэтажные дома под двухцветным шифером в шахматную клетку. Необычные названия улиц: имени Бородина, Мухиной, Якоби, Театральная, Приморская, Стройка!

Вот она, знаменитая сибирская стройка! Торчат вдали башенные краны, жужжат транспортеры – строится поселок… Пожарная машина стоит посредине улицы, и пожарники в касках, с топориками деловито смывают мусор в канавы, поливают газоны. Пегая корова бродит по асфальту. На щите объявление: «Сегодня в клубе первого поселка – «Мечты на дорогах».

С утра я еще не ел, потому, увидев вывеску «Столовая», решил: позавтракаю и двинусь на стройку.

В столовой было шумно, жарко, стоял чисто «столовый» запах жареного мяса и грязной посуды, жалко торчали у окон пальмы. На каждом столе было по пять, по десять кружек пива, так что некуда ставить тарелки. Говор, гогот, дым. Очередь у кассы.

Я уже был у самого окошечка, как кто-то дернул меня за рукав. Оборачиваюсь: мой «враг» в голубой тенниске сует десятку:

– Возьми и мне, что себе берешь.

– Да… я еще не знаю…

– Щи со свининой, байкальский омуль и компот. Омуль с душком, во! Берешь?

– Давай.

За столом он добродушно улыбнулся и протянул широкую каменную ладонь:

– Леонид. Ты мне здорово намозолил. Прямо хоть по шеям! Болят у меня пальцы-то: кирпич на ногу упал… Видать, не здешний?

– Из Москвы.

– У-у… А я сибиряк. Коренной… Работать к нам?

– Нет, посмотреть. Я на Братскую ГЭС еду. [50]

– Будто здесь делать нечего? Стой! Так ты и омуля ведь еще не ел? Эге! Сейчас попробуешь! А я тут с первого дня… Эх ты, путешественник!..

Последнее относилось не ко мне. За соседним столом, развалясь, уселся наш сосед по автобусу, мальчишка в пиджаке. Он потребовал от официантки два стакана горячей воды, добыл из кармана крохотную луковицу, разрезал ее, густо посолил, взял из вазы хлеб, помазал горчицей и принялся уплетать такой странный завтрак, запивая его пустым кипятком.

Пока мы ждали, что у нас возьмут талоны, Леонид вдруг вскочил, кому-то у кассы опять сунул деньги, поймал официантку – иначе мы бы ждали, наверно, целый час, – и на столе оказались три тарелки щей со свининой, омуль и три компота.

– А ну, путешественник, перебазируйся к нам!

Мальчишка улыбнулся, охотно подхватил свою луковицу, хлеб с горчицей и подсел к столу.

– Вот твое. Лопай.

– Да ну!..

– Лопай, лопай! Что, не заработал сегодня?

– У меня вытащили.

– Да-да. Много?

– Полторы тысячи.

– Ого! А где ж твоя рубашка?

– Я специально так.

– Как?

Мальчишка нагнулся к нам и зашептал, делая страшные глаза:

– Я работаю. Понимаешь, работаю в органах, в угрозыске. Маскировка, понял? У меня, брат, задание… м-м… – Он одновременно ел, захлебываясь, обжигаясь, расплескивая щи на стол. – Нащупал одну шайку; начальник угрозыска говорит: раскроешь – десять тысяч на бочку![51] Слежу… м-м… А они меня схватили, да в холодную…

– Кто? Шайка?

– Нет! Милиция! Тут остолопы, в Иркутске. Я двое суток на товарнике пер. А они говорят: из какого детдома бежал? Мне тут след не потерять… Я кулаком по столу!

– Да не спеши, не спеши, подавишься.

– Я вот позвоню начальнику, скажу ему – от них пыль полетит! Он им задаст! Звонил утром, его нет, уехал на задание. Здесь у вас на стройке делишки есть? Ну, я теперь прибыл. Только ша! Мы их выловим, будьте покойны!

– М-да, – сказал Леонид, почесывая затылок. Глаза его смотрели задумчиво, серьезно. – Фу т-ты, изверги, опять омуль без душка! Ах, чтоб вы!..

Я попробовал. Это была обыкновенная свежая рыба.

– Я же хотел тебе показать! Когда она припахнет чуть-чуть – эх, это ж объедение!

– Ничего, зато свинина с душком, – отметил я.

– Ну? – встрепенулся наш мальчишка. – Ну? Безобразие! Стоп! Мы это дело так не оставим. Запишем. Официантка! Какой номер столовой? Фамилия шеф-повара? Не хотите отвечать? Запишем…

Он выхватил пачку истрепанных бумажек, желтый цветной карандаш и начал чертить: «Столовая № 5… обед… безобразия… омуль без душка, свинина с душком…»

Я прыснул и чуть не захлебнулся. Леонид подмигнул :

– Ну, а документы у тебя есть, угрозыск?

– Все есть. Дежурный в отделении отобрал. Ну, я и без них. Мне бы только начальнику позвонить – отдадут все как миленькие. Ух, и влетит! [52]

– А это что за бумаги?

– Да так…

– «Продается дом в Кузьмихе с коровой, обращаться: улица Садовая, № 16…» Это чего? «Только по случаю отъезда. Продается коза шести лет, с козленком, дойная, медицинское молоко. Звоните по телефону…» Хозяйством обзаводишься, что ли?

– Да нет! Ну, просто так. Висит, ну, думаю, захвачу, прочитаю.

– Это на столбах-то посдирал?

– Всюду.

– А это… ну и грамотеи, ничего не поймешь… «Хто втирав парасонка мес. 1,5–2, просба прити забрать». Ну и что ж ты, забрал поросенка?

– Еще не ходил…

– Слушай, а это умно, брат! А? Понимаешь, Толя, он идет по такому объявлению, торгует козу, дом, корову, что-нибудь на пути подхватит, все высмотрит…

– Ну да! Это все для угрозыска! Только ша!

– Только, братец, не похож ты на покупателя или владельца поросенка. Ветер-то под пиджачишком свищет.

– А я не от себя. Тетка меня послала. Больная она, жадина.

– Хо-хо-хо! Силен парень, голова! Ну ладно, а ночевать-то у тебя есть где?

– Я где угодно…

– Ночью холодно. Дождь пойдет или опять тебя за жулика примут. Бери карандаш… Желтый. Это когда дом покупал, подцепил, да? Ну, пиши: «Пятый поселок, барак девять, комната пять». Меня спросишь, Леонида. Приходи ночевать, потолкуем, поужинаем. Может, пристроим тебя. Я тебе скажу так: будешь в бригаде у меня работать – каждый день будешь щи со [54] свининой лопать, а с этим твоим «угрозыском»… В общем, приходи ужинать!

– Спасибо…

– Заходи запросто. Тебя хоть как звать?

– Саня.

– Заходи, Саня. У меня и рубаха найдется.

– Приду.

Мальчишка выскочил из-за стола и, втягивая голову в плечи, кинулся к двери. Леонид задумчиво постучал ложкой:

– Вот какого-нибудь подлеца-пропойцы семья. Драпанул из дома малец и лазит по карманам. А головка у него хорошая…

– Ты думаешь, придет?

– Приде-от! Сколько я уж ихнего брата встречал. Его только погладь, ласку ему покажи. Он ее век не видел…

Мы вытряхиваем песок из ботинок на самом гребне земляной плотины.

Леонид вызвался показать мне стройку: «Все равно делать нечего, давно я не гулял», – и мы вдвоем полезли по котлованам, по эстакадам. Мы забирались в донные отверстия, сидели в самих агрегатах, там, где скоро будет бурлить вода и вращать лопасти. Карабкались по арматуре, катались на лыже шагающего экскаватора, тряслись в кабине двадцатипятитонного самосвала.

Леньку все тут знают: он бригадир плотников. Шоферы останавливаются, предлагают подвезти его; с экскаваторщиками он договаривается пойти на танцы.

Пыль, жарища, звон, лязг. Я, растерянный, бродил, спотыкаясь, за ним, ничего уже не соображая,[55] не разбираясь, где тут спиральная камера, зачем «засыпают пазуху», а он тащил и тащил, выкрикивая:

– Вот она, плотина! Добра! А это мы на дне моря… Стой, не ходи: там взрывают.

За горами щебня ухали взрывы, взлетали мелкие камни: дробили скалу для шагающих экскаваторов. Я впервые видел все это, мне казалось, что это – кино, во сне, голова кружилась.

Уже совершенно без сил я плюхнулся на гребне плотины. Отсюда все было видно, как на плане. Стройка раскинулась в излучине реки. Тут вырыли глубочайший котлован – целый овраг, ниже дна Ангары – и обгородили его дамбами.

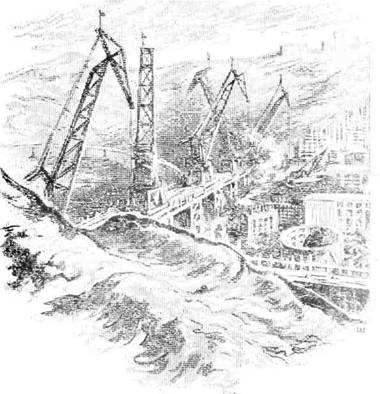

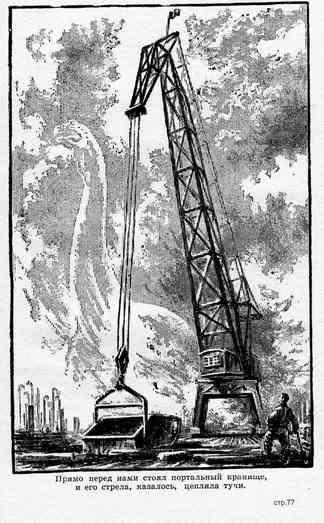

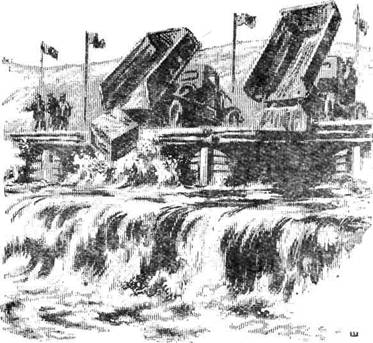

В котловане стоит здание станции – все в лесах, в железе. Над ним по эстакаде ходят шесть портальных кранов. От здания до Ангары протянулась чуть не на километр уже насыпанная земляная плотина, на которой мы сидим. Как только здание достроят, дамбы разрушат – и вода хлынет в овраг-котлован, затопит [56] все. Тогда плотину досыплют до того берега, запрудят Ангару – и она пойдет через станцию, начнет затоплять долину, поднимется до гребня плотины на тридцать метров. Будет море…

Море в центре Сибири…

Я, поневоле взволнованный, стоял, смотрел – и впервые по-настоящему начинал постигать смысл тех удивительных преобразований, о которых я не раз читал, слышал и все равно не особенно разбирался в них. Стройки, гидростанции, новые железные дороги, добровольцы, едущие на целину и в Сибирь…[57] Ветер беспокойства, захватывающий все и вся, ветер продолжающейся эры великих дел и великих открытий!

Кто же это выдумал: «каторжная Сибирь»? Термин из музея! Это же по недомыслию, из-за негодных когда-то средств передвижения! А теперь, когда Сибирь стала близкой и проходимой, в ней началось такое, чего Европа и не видела, о чем и не мечтала. Старая, тесная, обжитая и позастроенная Европа… Тут, на целинных просторах, рубят сразу, огромными ударами, вот как здесь. А ведь это действительно здорово!

На плотине было пустынно и относительно тихо; шумы и звоны неслись снизу, завывание шагающих. Прилетела длиннохвостая серая птичка, села на камешек и разглядывала нас, вертя головкой.

– Плисточка, – ласково сказал Ленька. Он был такой смешной: раскорячился на песке, зажав в руке ботинок, мощный, неуклюжий, с боксерской физиономией и ласковым голосом. – Плисточка… Ах ты, глу-пунька моя! Интересно тебе, да? Ну, что смотришь?.. Они тут часто летают. Все звери и птицы ушли, а плисточки – нет. Припорхнет к тебе на арматуру, сядет и смотрит: а что это такое люди делают? Хорошая пташка… А в общем, Толя, ты идешь ко мне бригаду.

– Что?

– А что? Не нравится тебе у нас, да? Эх ты, голова! Что там, на Братской-то, делать? Все туда и туда прут, один на одном уже сидят. Да мы туда еще успеем! Вот тут дела! Ангару скоро прудить будем. Быстра она, сильна – во что будет! Оставайся, право, наивный ты человек. Запрудим – поедем вместе на Братскую! Там еще ничего нет, лес рубят, а здесь самое главное. Пошли! Пошли ко мне в бригаду! Вместе жить будем! [58]

– Слушай, да я же не умею и топор в руках держать…

– Научу! Чучело, пошли! Во-он наш блок! Видишь, вон стучат. Вот там и я буду ночью стучать: стук-стук, швяк-швяк, га-а-а!

– Ты, Ленька, в самом деле влюблен в стройку, как в девушку.

– Больше. Ты же ничего не понимаешь… Вона, взгляни, дома, которые я строил. Я же тут с первого дня. Сарай стоял, ты понимаешь?.. Весь лес, вся опалубка через эти руки… А-а! Идешь в бригаду или нет? А то сейчас полетишь у меня вниз!

Я действительно полетел, подталкиваемый им; опять набрали полные ботинки песка, но уже не вытряхивали. Ленька буквально внес меня в дом управления ГЭС, прямо к главному инженеру.

– Но постой, как же так сразу!.. Я же…

– Молчи!.. Инженер!

Он прямо обратился к инженеру, принялся расписывать, что бригаде нужны люди, а я вот из Москвы, со средним образованием, горю желанием, только что приехал, и прочее, и прочее…

Инженер, занятый делами, улыбнулся, бегло взглянул на меня:

– Сейчас, Леня, позарез нужны не плотники, а бетонщики. Четвертый участок, бригада бетонщиков Москаленко. Если согласны, черкните заявление.

Как во сне, под диктовку Леонида я тут же написал: «Прошу оформить меня…» Инженер махнул на уголке: «Не возражаю», – и мы вылетели. Что-то еще заполнили в отделе кадров – без волокиты, без ожидания, молниеносно.

– Вот бумажка, по ней вас поселят. На работу с понедельника, во вторую смену. Получите спецовку. [59]

Мы вышли из конторы, и только сейчас я раскрыл рот. Как? Уже я на работе?.. А Братская ГЭС?

– Говорю же тебе, мы туда еще попадем! – радостно заорал мне на ухо Ленька. – Танцуй, наивный человек, дуракам везет: ты знаешь, что такое бригада Москаленко? Это самая передовая бригада. У них же знамя полгода, никому не отдают!

– Ленька! Но я понятия не имею, что такое бетон!

– Да научишься же, горе ты мое! Не боги горшки обжигают. Раз берут без всяких, значит позарез нужны. В два счета научишься. У тебя же, москвич, среднее образование! Пойми! Да я только Москаленчихе тебя и отдаю – в другую бы ни за что! Вишь, инженер как схватился: сразу в лучшую бригаду. Я для себя тебя обрабатывал… Ладно, все равно ты мой крестник, уже двенадцатый!

– Ах ты… черт!

– А что ж ты думал? Нечего мне делать, я буду даром тебя по стройке таскать? Отбили у Братской, отбили! Ура-а!

Только теперь я понял, что дорога на Братскую ГЭС у меня так неожиданно удлинилась. Какая прелесть, когда нет бюрократии: быстро, четко оформили, по-деловому! С драгоценной бумажкой: «Просим поселить бетонщика 4-го участка…» – ух! – мы с Ленькой устроили кросс по пересеченной местности к домоуправлению.