Анна Блинова

Я тебя никогда не забуду...

Блинова А.И. Я тебя никогда не забуду... — М.: Новый Центр, 1998. — 248 с.

OCR и вычитка – Давид Титиевский, июнь 2008 г., Хайфа

Библиотека Александра Белоусенко

Свой экземпляр книги любезно предоставил нам Игорь Рейф

Предлагаемая книга адресована самому широкому кругу читателей: от подростков, только вступающих в жизнь и ищущих ответы на извечные вопросы смысла жизни, до уважаемых ветеранов, переживших грозные годы военного лихолетья. Ибо эта документальная повесть о любви, которая жива и будет жить вечно!

САМОЕ КОРОТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Всякое свидетельство о трудностях и страшных временах нашей жизни, особенно, когда это касается отдельных людей и человеческих чувств — не столько художественная литература, сколько документальный снимок, более или менее четкий, того, какими были люди в этом времени. Это, в конце концов, частица большой общей истории.

Есть великие свидетельства, есть маленькие находки, но все они лежат в одном музее.

Сколько раз этот простой и страшный сюжет был в рассказах и на экране. Но литература как вымысел — это все-таки сказка. Конечно, важно, что за этими придуманными героями в «Журавлях». Другое — когда за этим стоит живая судьба.

Именно по этим причинам, мне кажется, грустная и светлая повесть Анны Гудзенко (Блиновой) — это частичка чего-то важного в общей копилке настоящего,

Алексей Баталов

Народный артист СССР

18 июля 1997 г.

3

ОТ АВТОРА

Книга о Коле и Ане автобиографична. И ее основные герои не напрасно названы не полными именами: они были еще очень юными.

Книга состоит из двух частей: 1. «Через, всю жизнь» и 2. «На всем белом свете ты одна мне нужна, только ты». В первой части я пишу все, что помню о Коле и о том, что с ним связано. Вторая часть — это дневник Коли с 1939 по 1941 год.

Суть в том, что дневниковые записи Коли в его сокровенной синей тетради были отрывочными и, несмотря на его заявление («синяя тетрадь только для души»), в ней на самом деле перемежались и черновые записи по алгебре, химии, истории, литературе, не имеющие прямого отношения к дневнику. Они были мной изъяты, а записи Коли я дополнила (с точностью, близкой к стенограмме) Колиными высказываниями, нашими с ним беседами, отрывками из его писем, воспоминаниями его родных и знакомых. Соавтором его дневника я могу считаться лишь по композиции, но не по содержанию и не по манере изложения: все это Колино, личное.

Фотографии... В основном они (семейные) были отданы в мое распоряжение сестрой Коли, Анной Александровной Большуновой. Главную свою фотографию, размером с открытку, подарил мне Коля в июле сорок первого года. Совсем новые

4

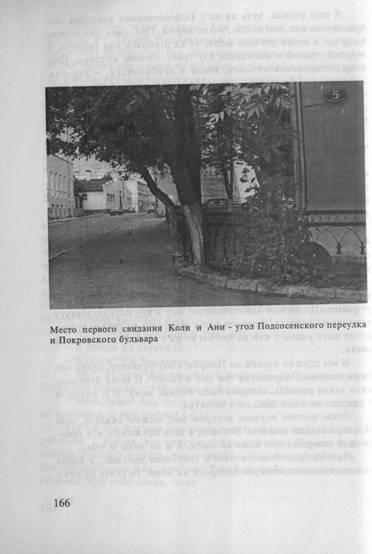

снимки сделал фотограф летом девяносто седьмого: это наши с Колей памятные места — переулок, где произошло первое назначенное свидание, ворота моего двора, там мы подолгу прощались июльскими вечерами сорок первого года, другие снимки.

Я давно собиралась написать эту книгу, но все медлила, откладывала, потому что знала: уйду с головой в прошлые события, а это для меня будет так больно, что, может быть, не сумею завершить повесть.

Случай приблизил начало работы над книгой.

О Коле знали многие, и в один прекрасный день, в начале 1996 года, главный редактор журнала «Отчий дом» Лидия Ивановна Ильющенко заказала мне рассказ о Коле. Страх перед этой темой, охвативший меня, сменился решимостью: возраст заставил напомнить, что жизнь идет к концу и надо поторапливаться.

Рассказ «Через всю жизнь» был опубликован в «Отчем доме» в марте 1996 года. И остановиться я уже не могла: ушедшая во времени, но так никогда и не покинувшая мою душу юность засияла с прежней яркостью. Аня снова беззаветно стремилась к Коле, красивее и добрее которого не было парня на свете, снова видела нежность в его глазах, трепет его настроений, его слезы на вокзале...

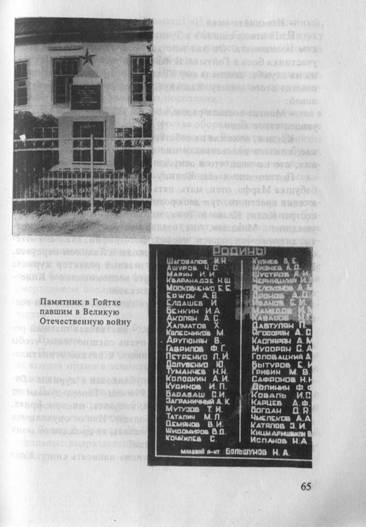

Вспомнилась во всех горестных подробностях и моя поездка в Гойтых (Гойтх) в 1965 году — где в сорок втором воевал Коля, защищая подступы к Туапсе...

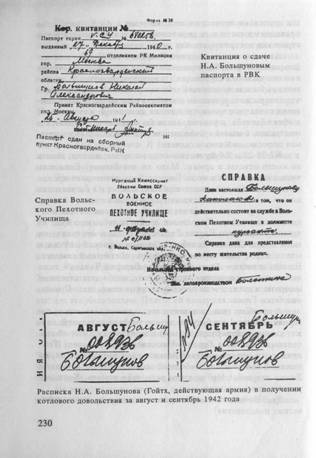

...Два месяца, день за днем, осенью 1996 года я ездила в Подольск. Там в огромных корпусах размещается ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны нашей страны. Я погрузилась в изучение необъятных, потрепанных папок с ветхими страницами — приказами по ЧГВ (Черноморская группа войск, Действующая армия). Я нашла Колино имя — Николая Александровича Большунова, младшего лейтенанта, командира взвода минометчиков, прибывшего 5 июня 1942 года в распоряжение ЧГВ.

5

Шок, который я испытала, прочтя эти и другие скупые съедения о Коле, был так велик, что заставил подбежать ко мне сотрудниц ЦАМО: «Что вы, что вы! Не плачьте, ведь жизнь уже все равно прошла!» Да, она прошла, но не всякую боль лечит время. Не всякую и не у всех!

Второй шок, от которого я снова содрогнулась, наступил, когда я увидела собственноручные Колины расписки в получении котлового довольствия за август и сентябрь. Две расписки, я узнала Колин почерк! Они хранятся здесь более полувека! Сотрудники ЦАМО сделали для меня ксерокопии...

Здесь я выяснила, что вместе с Колей под Туапсе воевали его товарищи по военному училищу. Они должны о нем помнить! С надеждой, которая все гасла и гасла, я читала сведения о них: погиб, умер от ран, пропал без вести... Неужели никого не осталось в живых?!

Оказалось, есть такие счастливцы, их двое — Иван Петрович Зубков и Александр Иванович Афанасьев. После всех ранений и контузий, после окончания этой страшной войны, они все же вернулись в родные места — один в Ставрополье, другой — в Татарстан.

Московские военкоматы посылали, по моим просьбам, запросы. Но ответ был получен только из Ставрополья: Зубков И. П. выбыл в Набережные Челны в 70-е годы, дальнейших сведений нет. Снова запрос, один, другой. Ответа пока нет, и будет ли?

Не нашла я и школьного друга Коли, Сашу Дубровского. Ни в Московском адресном бюро, ни в картотеках военкомата его не отыскали... Ждали меня и другие свидетельские потери.

В начале 60-х годов пионерскую дружину нашей с Колей 328-й московской школы назвали Колиным именем. Меня пригласили на открытие, и я увидела десятки блестящих детских глаз и услышала вопрос: «Вы Колина мама, да?» Не Колиной, но мамой кого-нибудь из таких ребят я тогда по возрасту могла быть, а Коля мог быть их отцом... Мог бы...

7

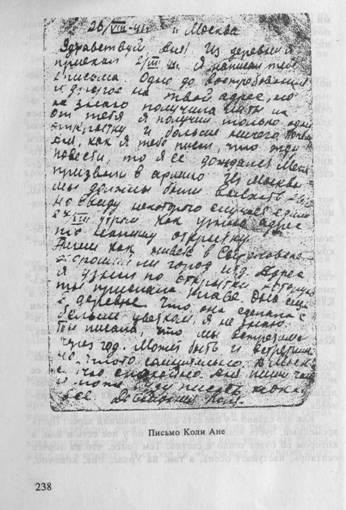

Школа № 328 давно перестала существовать, а с ней и дружина Колиного имени, а ведь там хранились многие его письма и фотографии. Они пропали. Потеря невосполнима, но есть у меня и утешение: все его письма, всё, что с ним связано, я помню наизусть. К тому же, кое — какие Колины письма сохранились и у его сестры, и у меня.

Я счастлива, что дожила до дня, когда смогла рассказать об этом прекрасном юноше, чистом и честном человеке, одном из светлых представителей ушедшей эпохи. Погибли лучшие из лучших. Во всяком случае, многие из них... Прежде я думала иначе: погибали на войне разные люди, но когда уходили лучшие, это было всегда заметнее.

Теперь знаю: да, погибли все-таки лучшие, потому что они не прятались от войны, они сражались на фронте. В фильме «Летят журавли», обошедшем все экраны мира, это наглядно показано — как ушел на войну Борис Бороздин, и как достал себе бронь его брат...

Не забывайте о юношах, похожих на Колю Большунова, ценою своей жизни защитивших наше будущее. Вспоминайте иногда и о совсем юных девушках времен Великой Отечественной — ведь они потеряли смысл жизни с гибелью тех, кого любили, кого так ни разу не успели даже поцеловать.

Коля хотел, чтобы помнили о нем. Он упорно спрашивал меня: «Ты будешь обо мне плакать, если меня убьют на этой войне? Будешь?» Может быть, после выхода из печати повести о Коле и Ане о нем заплачут и другие, не одна я...

Наступила иная эпоха. По многим своим особенностям ее нельзя принять безоговорочно. Но почти каждый обнаружит в ней что-то необходимое для себя. Для меня это — возможность написать и опубликовать повесть о Коле и Ане.

Эпоха нынешняя еще возьмет свое. Еще будут наши потомки гордиться Россией. А я, хоть и не увижу новых, может быть, и замечательных времен, все же могу теперь сказать: Коля! Я свой долг выполнила.

Анна Блинова (Гудзенко)

8

Мне шел четырнадцатый год, а Коле семнадцатый, когда мы впервые увидели друг друга в коридоре школы, что помещалась в старинном здании бывшей женской гимназии, в Большом Казенном переулке.

Здание и сегодня стоит на том же месте, и в нем по-прежнему та же школа, 330-я. Я недавно заходила туда, поднималась на памятный третий этаж... Через пятьдесят восемь лет после первой встречи с Колей! А Коли нет на свете, нет уже пятьдесят пять лет... Наверное нет... Наверное — потому что и теперь думаю: а может быть, он все-таки где-то есть!

Я знаю, что такие ощущения живут не только в моем сердце. Знаю, что не все женщины перестали ждать, сколько бы лет им не было: душа-то болит, душа-то страдает!

...А тогда стояла теплая осень тысяча девятьсот тридцать девятого года... Школьный коридор был ярко освещен солнцем. И звонок со второго урока так и заливался над нашими головами...

Мы с подружкой вышли из дверей седьмого «В», а двери девятого «А» тоже отворились в этот момент.

— Смотри, — сказала подружка, — какой симпатичный мальчик, девятиклассник! Вот он, в зеленой куртке, в очках! Какое интеллигентное лицо! Посмотри, подними глаза-то!

Я послушно подняла глаза, но мальчик в зеленой куртке не произвел на меня впечатления, потому что вслед за ним в

11

дверях девятого «А» появился Принц, и это был он, Коля, один и на всю мою жизнь. Принц... Почему — Принц!

Этому сентябрьскому солнечному дню предшествовала история самовоспитания — предисловие к восприятию Принца. Стихийное самовоспитание литературой.

Чтению меня обучили лет в пять, и уже к восьми годам почти весь отцовский книжный шкаф я освоила. В этом шкафу хранились сочинения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Мопассана, Диккенса, Твена... Какой интересный был шкаф! Там попадались мемуары в роскошном академическом издании тридцатых годов, а в них, похожие на сказки, свидетельства о похищениях невест из родительских домов, о счастливых соединениях влюбленных... Шкаф иногда забывали запереть, тогда я к нему и устремлялась. Я читала все, что в нем было, но, например, амурные сцены у Мопассана отскакивали от меня в детстве, как от стены горох: у него я любила описания природы. А растрепанный том Вербицкой «Ключи счастья» и вовсе не вызывал энтузиазма. Я инстинктивно ощутила в «Ключах» элементы пошлости, еще даже не очень-то понимая значения этого слова.

В девять лет я случайно перечитала основные пьесы Шекспира. В отцовском шкафу Шекспира не было, он настиг меня на старой профессорской даче, там наша семья провела лето 1935 года. Меня потрясли «Макбет», «Гамлет», «Отелло», все «Ричарды», «Ромео и Джульетта». Смерть веронцев возмутила до глубины души: у меня появились серьезные детские претензии к великому автору. Погубить Ромео и Джульетту! Это было верхом бессердечия.

Прошло дачное лето, и в начале учебного года, услышав чьи-то эмоциональные отклики на повесть Лилиан Войнич «Овод», я кинулась в библиотеку. «Овод» стал первой и последней книгой, над которой я захлебывалась от рыданий. Конечно, я потом не раз горевала над судьбами других героев, но так бурно — никогда.

12

С Дюма я ознакомилась чуть позднее, в читальне на Чистых прудах.

— А «Три мушкетера» читала? — вздохнула библиотекарша, устав от усилий рекомендовать мне литературу. Спросила и оглянулась по сторонам: не услышал ли кто-нибудь о таком нарушении возрастного ценза? Не знала она об отцовском книжном шкафе и о трагедиях Шекспира!

— Не читала, — и я нехотя взяла потрепанную книгу: название мне ни о чем не сказало, в мои десять лет слово «мушкетер» было услышано впервые.

В этот вечер меня из читальни выгнали последней, а на следующий день я первая стояла у ее дверей, ожидая открытия... «Три мушкетера»!..

«Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон» были принесены отцом по моей отчаянной просьбе: на Чистых прудах этих книг не оказалось. Помню, как отец, перевернув страницу-другую, сел «на минутку» под лампу с зеленым абажуром и уже не поднимался до рассвета. А я, тоже до рассвета, глотала слезы, прислушиваясь в темноте к шелесту страниц.

Я читала все, что попадалось мне под руку. В тринадцать лет появился Александр Грин с его «Алыми парусами». И это было как раз вовремя.

...Я вспоминаю путаную хронологию моего раннего чтения совсем не для того, чтобы кого-нибудь удивить: не одна я читала «запоем» и бессистемно. Но последствия такого чтения стали не для всех одинаковыми. Одни решили, что литература — это сплошные писательские выдумки («так не бывает!»), другие, напротив, что это серьезная фиксация авторами современной им жизни или интепретация старых исторических событий. Третьи, четвертые... А для меня, например, Грин явился вершиной в процессе формирования романтической мечты. Ах, «так не бывает»?! Значит надо, чтоб так было!

Я раз и навсегда поверила в красоту человеческих взаимоотношений, в возможность самим строить для себя жизнь-

13

сказку. И я создала в своей отроческой душе конкретный облик Принца, прекрасней которого никого не могло быть.

Мой Принц-мечта не был похож на современного парня. Он как бы сошел со страниц читанных мной романов, прямо с капитанского мостика гриновского белого корабля. Я, словно Ассоль из «Алых парусов», ждала своего Артура Грэя. Я жила в выдуманном мире чудес, считая чудеса реальностью! Недаром же люди всех возрастов так любят сказки, из которых самая увлекательная — о Принце и Золушке.

Принц появился вдруг, нежданно-негаданно, он неторопливо вышел из дверей девятого «А». Вместо сверкающих рыцарских доспехов на нем была серая гимнастерка из тонкого сукна, перетянутая в талии широким офицерским ремнем. И потертые, старенькие брюки. Темно-синие — я помню. Он потом так и ходил в них — вплоть до окончания школы.

Это был он, я у меня остановилось дыхание. Мне шел четырнадцатый год, всего только четырнадцатый, но я смогла понять, что сказочных замков мне не надо, и что отныне вся моя жизнь, радость и горе, слезы и смех, все, что положено человеку на белом свете, сосредоточилось в Принце, оказавшимся почему-то парнем из девятого «А».

Парень был как две капли воды похож на портрет, нарисованный моим воображением. Он был так красив, что и теперь, к концу моего долгого пребывания на Земле, я не могу вспомнить никого красивее — ни среди знакомых или прохожих, ни среди звезд кинематографа, ни в произведениях великих живописцев. Да, это отнюдь не только мое мнение... Из числа тех, кто его помнит, кто его видел в свое время, есть еще не менее пяти живых, они это знают...

Его черные брови, словно нарисованные, почти сходились на переносице, от длинных ресниц ложились тени на щеки. И были у него глаза орехового цвета, о которых он мне потом смущенно скажет: «Кошачьи... Да ну их совсем!» Поражал его взгляд — всегда строгий, почему-то даже надменный, взгляд природного аристократа. Он был высокого роста, ши-

14

рокоплечий, длинноногий, стройный... «Идет — не согнется!» — с гордостью говорила его мать, женщина с правильными чертами лица, но не отличавшаяся той красотой, которой был наделен ее сын. У него-то была царственная красота!

— А я не знаю, чьи мы потомки, — скажет годы спустя его сестра Аня. — Сами-то деревенские, из Труняевки, что под Клином. Вот разве бабушка наша по линии матери? Она была взята из сиротского приюта. Или потерялась во младенчестве, или, может быть, отдала ее туда какая-нибудь отчаявшаяся красавица, которую «осчастливил» своим «вниманием» граф, князь, заезжий принц, что ли? Дедушка Егор наш был из семьи работящих, зажиточных крестьян и сколько, слышно, баталий претерпел из-за нее, но все же настоял на своем, женился. Бабушку звали Еленой... Елена Прекрасная! Кто видел ее в молодости, замирал от восхищения!

Вот и я замерла однажды, взглянув на внука бабушки Елены. И он замер, он тоже замер, и мы остановились в школьном коридоре, ошеломленно глядя друг другу в глаза...

Это произошло в сентябре 1939 года, а затем я тут же исчезла из школы на много месяцев: заболела скарлатиной с последующими осложнениями. И снова появилась в классе лишь в начале апреля.

Учебный год чуть было не пропал для меня... Спуститься классом ниже — что мне еще оставалось в сложившейся ситуации? Но у отца с матерью оказалось немалое родительское самолюбие, они бы не потерпели такого краха. И тут они нашли во мне самую послушную дочь: я тоже не представляла себя второгодницей, какие бы объективные причины меня не оправдывали. Неокрепшая, упрямая, с сердцем, бьющимся от волнения и страха, я стала догонять свой класс за два с половиной месяца, оставшихся до перевода в восьмой. Никакой логики: мной двигали лишь юные амбиции!

Еще меньше логики было в огромной радости при мысли о том, что вот, приду завтра в школу и, впервые за много месяцев, увижу его, Принца!..

15

Я росла румяной, голубоглазой девчушкой, и особым предметом моей гордости были черные, густые косы с целым веером вьющихся трубочек на концах. Косы я то и дело небрежно перекидывала через плечо и нисколько не удивлялась взглядам, которые бросали на меня мальчики из старших классов.

Но теперь кос не было! После безжалостной больничной стрижки у меня на голове едва отрос лишь колючий «ежик», почти как у новобранца в армии.

Да... Упасть духом, скрыться со своим «ежиком» с глаз Принца, не выходить из класса на переменках... А там... Лето на носу, и к новому учебному году волосы будут выглядеть иначе... Это была бы логика! Но куда там: я выбежала в коридор, как только зазвенел звонок на переменку, посмотрела в его глаза и расцвела от счастья: он здесь, он существует на самом деле, и он никуда не исчез за это время!

Еще менее поддавалась логике реакция Принца. Вместо того чтобы, пожав плечами, чего я больше всего и боялась, удалиться при виде взволнованной девочки, ставшей из-за стрижки похожей на мальчика, Принц не отводил от меня взгляда. Он стоял, сначала сильно озадаченный, а потом покрасневший и неподвижный, до тех пор, пока не зазвенел звонок с перемены. Он узнал меня, узнал!

Новость равнялась открытиям великих путешественников и мореплавателей, вместе взятых. Для меня это было рождение нового мира, неведомого и прекрасного.

На следующей переменке я услышала, как его звали: Коля! Какое чудесное имя!

...Теперь я думала о нем день-деньской, куда бы ни шла, за какое бы дело ни принималась. Мечты о нем не мешали мне учиться. Наоборот: я хотела, чтобы в клеточках «Учета успеваемости», прикрепленного к стене в коридоре, появлялись против моей фамилии лишь красные оценки «очень хорошо» или, на худой конец, зеленые — «хорошо». Против Колиной фамилии (ее я тоже узнала без труда) случались

16

тройки по русскому языку и пятерки по математике, химии, физике. Принц, как и я, учился неровно, но склонности к предметам у нас были разные. Я не любила точные науки, литература была моей главной привязанностью.

В предвоенное время — конец 30-х — начало 40-х годов — переглядываться мальчикам и девочкам считалось неприличным. «Жестокие кокетки» давно ушли, исчезли с наступлением еще первой мировой войны, а теория «свободной любви» провалилась где-то между концом двадцатых — началом тридцатых годов. Наступила пора красивой нравственности, щепетильности и недотрог. Не могла быть иной и я. По природе и по воспитанию я, конечно, была недотрогой. Поэтому бросала на Колю лишь мимолетные взгляды. Но даже за этот миг один я успевала почувствовать, что и он смотрит на меня — внимательно и серьезно.

Как я радовалась, когда он вдруг появлялся в спортзале, или когда мы с ним сталкивались (случайно или нет?) на лестничных переходах! Я была уверена в том, что упражнения на шведской стенке он делает для того, чтобы отличиться передо мной, показать мне, какой он ловкий и сильный. Что в раздевалке он ждет, когда я, отчаянно торопясь, вбегу в вестибюль, скину с плеч пальто, и тогда (а это уж совсем не случайно!) он станет в очередь за мной, обязательно за мной, чтобы сдать гардеробщице свою куртку. Да и зачем иначе рядиться в куртку? Ведь дом, в котором он жил, находился тут же, на территории школьного двора! Кстати, — нового школьного двора: нас перевели в только что отстроенную 328-ю школу, в Лялин переулок.

А как я ликовала, когда Коля обосновывался у окна, что напротив моего класса! Там он простаивал иной раз всю большую перемену, облокотившись о подоконник и перелистывая какой-то учебник. А сам все глядел поверх учебника на меня! И мои одноклассницы (а уж они-то всегда обо всем догадывались прежде нас самих), чуть завидев его, шептали (слишком громко!): «Аня, выходи! Твой мальчик из десятого «А» снова ждет, когда ты выйдешь!».

17

Да, уже из десятого «А» — к этому времени я перешла в восьмой класс, а Коля — в десятый.

Иногда он не приходил в школу. Что с ним? Он заболел? Что-то с родными? Но Коля очень редко отсутствовал: и с дисциплиной, и со здоровьем у него все было в порядке.

— Меня никогда не вызывали на родительские собрания, — вспоминала его мать. — Как-то я сама явилась: почему, мол, забывают меня вызвать? Мне их учитель по математике и объяснил: не забывают, а просто с вашим сыном сложностей нет, вот почему. Нам, учителям, и делать, мол, было бы нечего, если бы все были такие, как Коля Большунов.

...Помню, как он впервые улыбнулся мне. Это произошло в школьной библиотеке. Он сидел за столиком, спешно что-то листал, а я пришла сдавать прочитанные книги. Мы взглянули друг на друга — и тут он улыбнулся. Одними глазами, уголками рта. Принц улыбнулся!

До этой минуты я думала, что он вообще никогда не улыбается, не знает, что это такое. Его улыбка стала неожиданностью, праздником. Я чуть с ума не сошла от счастья. Полдня бродила потом по улицам, и все прохожие казались мне особенно добрыми, славными. А вечером, придя домой, я так вдохновенно села за трудную, нелюбимую физику, что на следующее утро, оживленно пересказав закон Архимеда, получила высший итоговый балл за всю четверть.

Чего я ждала от Коли, от себя?..

Конечно, время шло, и наступил пятнадцатый год моей жизни, но это был все-таки еще только пятнадцатый, всего-навсего пятнадцатый! Что-то я читала (в папином шкафу), правда, о барышнях, выходивших замуж в пятнадцать, и безмерно удивлялась няне из «Евгения Онегина» («а было мне тринадцать лет»). Но все это происходило в стародавние времена! Чего же все-таки хотелось мне теперь, в наше время? Познакомиться с Колей, вместе ходить по московским улицам, разговаривать? Нет, нет. Не мечталось даже о таком, сверхнравственном времяпрепровождении, я не «доросла» еще

18

и до этого! Мне достаточно было видеть его, смотреть, как он, немыслимо красивый и серьезный, идет по самому обыкновенному школьному коридору, знать, что завтра он снова появится здесь, что мы встретимся с ним глазами и, в самом счастливом случае, улыбнемся друг другу — теперь это тоже бывало.

Больше ничего, только это! Будущее пока не обретало иных очертаний. Но что я знала, в чем была уверена и тогда, в своем переходном возрасте из отрочества в юность, — что мы созданы друг для друга: он, Коля, и я, Аня.

И вдруг! Гром грянул с безоблачных высот: на моем пути возникла Люся Т., высокая девушка с гривой роскошных волос, блондинка без комплексов, без моей застенчивости. Она то подсаживалась к Принцу за парту (и я не раз, проходя мимо, наблюдала этот кошмар в открытые двери десятого «А»), то пробегала по коридору, взмахнув своей кудрявой гривой и улыбаясь Принцу прямо в лицо... И у нее-то были возможности с ним говорить! Сколько угодно, — они учились в одном классе!

В происходящем была виновата я...

Прошлым летом я и Люся Т. оказались в одном пионерлагере. Я — пионеркой второго отряда, она, старшая, вожатой пятого, малышового. Я обрадовалась, обретя такую знакомую, собеседницу, и тут же простодушно уведомила ее, какой замечательный юноша учится вместе с ней.

Казалось бы — зачем открывать Люсе глаза на Принца, ведь его и так нельзя было не заметить? Но... Он был холоден и недоступен, не проявлял никакого интереса к девочкам и потому успехом у них не пользовался. Все это я уяснила для себя лишь спустя долгие годы. А тогда — изумлялась слепоте его одноклассниц. Если бы я так вдохновенно не пробудила в Люсе интерес к Принцу, то и этой поклонницы у него бы не оказалось.

Опасность… Как быть? Наши с ним взгляды и улыбки Коля мог принимать лишь за дружескую симпатию! Я ведь

19

только смотрю на него, всего лишь смотрю и молчу, словно та немая русалочка из грустной сказки Андерсена. А Люся — она очень активно стремится завоевать его внимание.

Неожиданно для меня самой оказалось, что в отчаянии я не отступаю, а безрассудно кидаюсь в атаку.

Застенчивая и тихая, я совершила поступок, на который не решилась бы и самая храбрая: я написала ему. И о том, что его люблю «давно и очень сильно», и о Люськином коварстве, и даже о разных пустяках. Ведь это была возможность, хоть так, хоть письменно, поговорить с Принцем! На трех тетрадочных листах я выложила целый ворох событий, новостей, рассуждений и переживаний. А в конце письма, вместо обычного «до свидания», я поставила грустное «прощай». Отвечать я запретила в такой форме, что адресату и думать нечего было — переступить этот запрет. Особая категоричность была свойственна мне от природы, я сохранила ее навсегда, и она служила непреодолимой преградой между мною и всеми посягательствами, которые встречались потом на моем пути.

Письмо передала Принцу моя подружка Ира Н., и это письмо многое изменило. Теперь надменное лицо Принца вдруг покрывалось краской, когда мы с ним сталкивались, а в его глазах появлялся неведомый мне вопрос. С Люсей он вообще перестал общаться, он отворачивался от нее, как только она приближалась. Я и сегодня удивляюсь радикальному воздействию моего письма... Впрочем, чему было удивляться? Самое сильное оружие на свете — любовь. И я, видимо, если этого не поняла рассудком, то почувствовала уже тогда — инстинктом. Моя искренность оказалась для Принца гораздо значительнее прямого заигрывания Люси.

Опасность исчезла... Но время шло, и оно несло с собой иного рода беспокойство: близился день Колиного окончания школы. Очень скоро я перестану видеть Принца, идущего по здешним коридорам: его ждала армия — три года службы.

Ира Н. делала попытки настроить меня на разговор с Колей.

20

— Ты подойди к нему и прямо скажи — давай, мол, попрощаемся, ведь скоро выпуск вашего класса, и мы никогда больше не увидимся. И на это Коля, конечно, скажет: нет, давай встречаться, мы не должны потерять друг друга.

Но разумные советы были не для меня, я умела погружаться только в грезы. И в этих грезах, вместо реальных разговоров с Колей, мелькали какие -то кадры из несуществующего, полудетского фильма: Коля будет служить на пограничной заставе, однажды там прогромыхает поезд, Коля увидит меня в окне вагона, я махну ему рукой и умчусь дальше... он заскучает и начнет меня разыскивать...

Я была, конечно, неисправимой фантазеркой! Я продолжала жить иллюзиями даже тогда, когда Коля окончил школу, а мы, младшие, были распущены на летние каникулы. «Каким-то образом, — неспешно думала я, — мы все-таки встретимся!».

Этим витаниям в облаках положила конец Великая Отечественная война.

В ночь на 22 июня 1941 года выпускники нашей школы отмечали событие наступившей гражданской зрелости. Они получили аттестаты и теперь, размахивая в воздухе этими путевками в жизнь и громко делясь друг с другом планами на будущее, распевали любимые песни, шагали всю ночь по Красной площади, по центру Москвы, — совсем недавно установилась такая приятная традиция.

В эту ночь я, лежа дома без сна, думала о том, что вот сейчас Коля ходит с бывшими одноклассниками, молчит (он всегда молчит!) и, может быть, чуть-чуть улыбается. Но, конечно, не поет с ними: на Принца это было бы не похоже.

И никто из нас еще не знал о трагедии. О том, что немцы уже опрокинули наши пограничные столбы на Западе, бомбят города и убивают, убивают, убивают.

Раннее утро двадцать второго июня в Москве было теплым и солнечным. Наступило последнее воскресенье, когда опоздавшие горожане могли еще попытаться снять дачу на

21

лето. И мои родители поспешили на электричку. Вернулись они уже через час: страшную новость услышали по радио в поезде. Таких растерянных лиц у них я не видела никогда...

Коля!

Я побежала в школу. Каникулы... Там никого нет, тем более выпускников, уже и не школьников. А вдруг?! Принц живет в этом дворе, почему бы ему хоть разок не выйти из дома? Правда, я знала, что и в этом счастливом случае не найду в себе решимости подойти к нему. А если он сам подойдет?.. Разве чудеса совсем перевелись на Земле?

Но Принц не появился.

Назавтра я снова пошла в школу — меня подгоняла мысль о неминуемом участии Коли в войне.

Через два дня, в третье посещение, мне повезло больше: в Лялином переулке я столкнулась с Колиной сестрой Клавдией.

— Я тебя знаю, — нерешительно сказала я. — Ты в нашей школе учишься... И что теперь будем делать? Работать или воевать? Меня зовут Аней, я из восьмого «В», перешла в девятый...

— А я — Клава, но в школе больше не учусь, после седьмого класса пошла в техникум, скорее получить специальность. Я тебя тоже помню, сколько раз видела в школе. Нет, воевать мы с тобой пока не сможем, возраст не позволит. Воевать будет мой брат Николай, он сейчас в деревне, отдыхает до армии. А мы, наверное, будем работать…

— А твой брат... Он, ты говоришь, в деревне? И далеко?

— Нет, не очень. В нашей Труняевке, под Клином. В Клину еще Дом-музей Чайковского. Слыхала, конечно?

— Слыхала...

Вечером мой отец пришел с известием, что получил задание срочно отправляться в Свердловск*, на военный завод — выпускать танки. Наша семья должна была вот-вот покинуть Москву.

_________________

* Названия городов и улиц сохранены соответственно описываемому времени

22

Коля... Как быть? Я не знала как быть и тогда, когда увидела железнодорожные билеты на столе. День отъезда на Урал обозначился!

Ночью я несколько раз неслышно подкрадывалась к билетам... Порвать, выбросить в окно! Но, взглянув на спящих родителей, я в ужасе отступала назад, к своей кровати...

Я теряла, теряла надежду увидеть Колю. И тогда...

— Женя! — обратилась я к подруге, к Жене Чижевской. — Мы найдем эту Труняевку, она под Клином! Необходимо увидеть Колю... Хотя бы проститься...

— Конечно! — И Женя вдохновенно стиснула мою руку. — Я готова идти с тобой, ради подруги я могу всем пожертвовать, кроме матери!

И мы, недолго думая, сели в поезд, через три часа сошли в Клину и зашагали к Труняевке, узнав, примерно, Как туда попасть.

Мы шли и шли по безлюдным дорогам... Правильно ли идем? Когда очень длинен путь, возникает неуверенность. А спросить больше не у кого. Пустынно!

Наконец, задребезжала телега: нас нагонял мужичок. Он кнутом показал дорогу на Труняевку.

— С полпути вы отшагали. Осталось километров двенадцать, не более...

— Женя, — сказала я, глядя вслед мужичку, исчезающему за поворотом. — Мы прошли двенадцать или больше километров и натерли ноги до кровавых пузырей...

— Это ничего, — ответила Женя. — Просто у нас нет опыта ходьбы на дальние расстояния. И обувь у нас не подходящая. Но если мы снимем ее и дальше пойдем босыми...

— Нет, надо идти обратно. Не из-за обуви или ног, а потому что лишь к ночи осилим дорогу. Ну, придем мы ночью в деревню — что о нас там подумают? Так стыдно! И что скажем Коле?

— Скажем... скажем, что срочно пришли, чтобы посоветовать... Ну... чтобы посоветовать ему... подавать заявление в Рязанское артиллерийское училище...

23

— А есть ли такое на самом деле? Нет, я не могу, я не могу!

И мы повернули обратно.

— Значит, — думала я, ворочаясь ночью в своей постели, — все?! Я никогда не увижу Колю, не поговорю, не попрощаюсь...

Я взрослела с каждым часом. Но все-таки в мои неполные пятнадцать лет я не столько осознала, что такое начавшаяся война, сколько ужаснулась отъезду Коли на фронт; ему шел девятнадцатый год, и он подлежал немедленному призыву в армию.

Коля! Тревога схватила меня в свой капкан, и я заметалась, не зная, что делать. А день отъезда на Урал близился...

Почему-то захотелось поплакать на плече у Лидии Николаевны, строгой учительницы по физике. В эти дни она, одинокая и немолодая, то и дело заходила в школу — услышать о новостях, об эвакуации учащихся и учителей. Она хорошо знала и Колю и меня — преподавала в наших классах. Запинаясь, я поведала ей о моих горестях, и она, истинный представитель точных наук, подошла к решению проблемы практически:

— Вызови Большунова телеграммой!

Наверное, раз десять, не меньше, я входила в двери «Почты — телеграфа» с тем, чтобы снова и снова выйти оттуда без результата. Наконец, я так привыкла к возникшей необходимости, что почти перестала волноваться, подала телеграмму в окошко, — совершила этот подвиг и удалилась с самым радостным ощущением правильности поступка.

А родители, между тем, укладывали чемоданы, втискивали вещи в большие плетеные корзины — сундуки, в мешки. Они готовились к долгой жизни в чужом городе!

Коля! Он не сегодня — завтра получит телеграмму, он скоро будет в Москве! А я? В Свердловске?!

И в день нашего отъезда я совершаю еще один подвиг...

Утром дядя Ваня Измалков, дворник, подрядившийся доставить наши вещи на вокзал, привязывал тюки и чемода-

24

ны к своей тележке. Помертвев, я наблюдала за этой процедурой, поражаясь тому, что молния еще не разнесла в щепы эту тележку, что гром еще не грянул с небес.

Мечтать о добром волшебнике, который вот-вот придет и поможет мне, больше, конечно, не стоило...

Дядя Ваня на минуту удалился в дворницкую... Родители, наверное, уже запирают двери покидаемой квартиры и, вместе с бабушкой и моим маленьким братцем, вот-вот начнут спуск с крутых лестниц третьего этажа...

Я ринулась к ненавистной тележке и принялась бритвой терзать туго натянутые веревки.

Я отчаянно торопилась и попадала бритвой то на веревки, то на вещи, а то и на собственные пальцы. Когда родители появились в подъезде, я отскочила от тележки, спрятала свои окровавленные пальцы в носовой платок, и мы все, опустив головы, словно на похоронах, медленно вышли из ворот.

Мы миновали наш Большой Вузовский переулок, пересекли Покровский бульвар... Я шла, погруженная в безысходность, в отчаяние, и совсем забыла о том, что должно было случиться. В первую минуту я даже удивилась, когда подрезанные веревки лопнули, и наши пожитки рухнули на полпути к вокзалу, с грохотом вывалились прямо на трамвайную линию. Мы вернулись домой, кое-как собрав все это, а меня родители потом всю жизнь подозревали в происшедшем.

С железнодорожными билетами было очень непросто: шла эвакуация граждан, учреждений и предприятий на восток. Поэтому вновь купленные билеты продлили мое пребывание в Москве еще недели на две, не меньше.

Я ждала Колю, и он приехал. Теперь он был здесь, в своем Лялином переулке, но не знал ни моего адреса, ни телефона. Коля, милый Коля! Он не знал и о том, кто же вызвал его телеграммой — я ее не подписала, я не решилась!

А время неслось вскачь, драгоценные часы улетали. Я не раз подходила к его дому, я приближалась даже к дверям его квартиры, поднимаясь вверх, а затем спускаясь вниз по ка-

25

ким-то сложным лестницам. Я смотрела на тяжелые закрытые двери с надписью «квартира 7», желала и боялась, что двери случайно могут открыть именно сейчас, в эту минуту. И тогда мое сердце бешено колотилось уже где-то в горле и не разорвалось только потому, что я была уж очень молодой и здоровой.

Поздними вечерами, в наступавшей темноте, охваченная тоской и нерешительностью, я бродила по Лялину переулку, стараясь сквозь неплотно задернутые шторы разглядеть, как Коля ходит по комнате. Это было нетрудно: Коля жил на первом этаже...

Так прошло два дня, сорок восемь потерянных часов. Никто из нас, ни он, ни я, не сделал реального шага навстречу друг другу. Однако вскоре все-таки произошло то, что должно было произойти: Лидия Николаевна, наша дорогая Лидия Николаевна, столкнулась в школьном дворе с Принцем, узнала от него, что он собирается побывать и в военкомате, и в РОНО, чтобы выяснить, кто же вызвал его телеграммой, а теперь направляется к директору школы, — может быть, директор скажет?

Я не могу не вспомнить о ней, давно ушедшей, о Лидии Николаевне Гроздовой. Строгость этого педагога вызывала у школьников страх, но ее не только боялись, ее и уважали, и любили. Наверное, чувствовали, как она справедлива и благожелательна. Она и счастью овдовевшего директора нашей школы Ивана Васильевича Чепового поспособствовала... Просто — напросто купила два билета в театр: для Ивана Васильевича и для влюбленной в него Светланы Наумовой, недавней школьницы. Эти двое сели рядом в кресла, и, проводив после спектакля Светлану домой, смущенный Иван Васильевич сказал: «Ну, Светлана, мне ухаживать за тобой неловко. Выходи за меня замуж — даю тебе неделю на раздумье». На это Светлана ответила: «Мне не надо на раздумье, Иван Васильевич. Я давно люблю вас, и я согласна».

26

Об этом мне потом рассказывала и Лидия Николаевна, и Светлана. В дальнейшем я к Ивану Васильевичу и Свете не раз приходила в гости. И познакомилась сначала с их маленьким сыном Васей, а потом и с дочкой Олей...

У Лидии Николаевны была легкая, добрая рука. Но разве она могла противостоять такой стихии, как война?!

И все-таки...

Лидия Николаевна сказала Коле, что я его вызвала, что очень нужны пионервожатые для первоклашек, эвакуированных в Рязань, и «Гудзенко занимается этим вопросом».

При всей моей ребячьей легковерности, я тогда улыбнулась такому наивному предлогу: Колю вот-вот ждала мобилизация, армия, и он никак не мог стать пионервожатым в Рязани... Но, главное, Лидия Николаевна дала ему номер моего телефона и тут же перезвонила мне: продиктовала Колин номер!

В этот вечер я зашла к моей однокласснице Тамаре Романовой. Все мои близкие подруги (а Тамара не была в их числе) уже эвакуировались с родителями, покинули Москву. Растерянная, неприкаянная, я Тамаре изложила все новости о Коле и о себе, совсем не задумываясь о том, что же за этим может последовать. Мне очень хотелось поделиться своими переживаниями с кем-то, кто так часто видел Колю, стоящим у окна, что напротив нашего класса. Тамара отреагировала совсем неожиданно. Вместо ожидаемых мной вздохов сочувствия, она вдруг выхватила у меня из рук телефонную книжку, дернула к себе аппарат и радостно пригрозила: «Ага! А вот его телефон! Этот номер, да? И если ты ему сейчас же не позвонишь, то позвоню я. И я выведу тебя к нему за руку!»

И я набрала номер его телефона.

Когда я услышала Колин голос, у меня душа ушла в пятки. Но, оказавшись загнанной в угол, я выпалила одним духом:

— Коля, это ты? Это Аня говорит, мне Лидия Николаевна дала твой номер... — И тут я умолкла. Я достигла вершины

28

своей храбрости, и за ней ничего не могло стоять, кроме Колиного ответа.

— Аня?! Откуда звонишь?!

— Из… из автомата.

— Из автомата? На Земляном валу?

— Нет... Нет. На углу Казарменного, где телефонная подстанция. Знаешь?

— Знаю! Сейчас иду! Только ты никуда не отходи оттуда!

Я вся задрожала от непонятного страха, я попросила Тамару пойти со мной, ради Бога, пойти вместе со мной. Но она улыбнулась и сказала:

— Я влюбленным мешать не намерена.

Влюбленным? Несмотря на все мои прежние ощущения, на Колины взгляды и улыбки, я вдруг решила, что все это мечты, одни мечты и грезы, и не может Принц быть в меня влюбленным. С какой стати?! И почему именно в меня? Да он ни в кого не может быть влюбленным, этот молчаливый и высокомерный мальчик! Да, он такой красивый, такой необыкновенный — с ним рядом не может быть ни одна из девочек!

Налетевшие на меня сомнения, неуверенность и комплексы не помешали мне выбежать из дома Тамары и мигом очутиться на углу Казарменного переулка...

Коли нет! Он не пришел! Я была в таком смятении, что не подумала о пяти — шести минутах, необходимых для того, чтобы дойти от Лялина к Казарменному. Но вот он появился... Да, это он... В белой рубашке и темно-синих брюках... Идет через дорогу... по тротуару... проходит мимо арки Тамариного двора...

Коля, Коля, Коля!

Я была ослеплена, я, наверное, покраснела до корней волос. Это ощущение не поддавалось тогда, не поддается и теперь никакому словесному описанию: Коля идет ко мне! Он приближается!

Он подходит совсем близко, стоит рядом и тихо-тихо, едва-едва пожимает мою руку. А я тороплюсь, я очень тороп-

30

люсь сказать, что вызвала телеграммой только для того, чтобы посоветовать ему подать заявление в Рязанское артиллерийское училище... Он улыбается улыбкой взрослого, разгадавшего маленькие хитрости ребенка, и произносит фразу, которая не имеет никакого отношения к артиллерийскому училищу в Рязани:

— Пойдем по Покровскому бульвару, сначала налево, а потом дальше, по другим бульварам.

И только тогда я начинаю понимать, что это не сон, не выдумка, что все происходит на самом деле.

Мы шли и шли, нигде не останавливаясь, пренебрегая всеми скамейками, что попадались нам по пути. Покровский бульвар оказался стартом нашей прогулки, а «потом дальше» — многие бульвары, мост через Яузу, набережные, Красная площадь, Кремль, Александровский сад, площадь Ногина, Солянка, Воронцово поле, переулки Подкопаевский и Подколокольный...

Лишь в одиннадцать часов, в полной темноте, мы оказались у высоких чугунных ворот моего дома.

Я уверила себя в том, что это наше первое свидание — оно и последнее. Принц подавлял меня своей красотой и строгостью и, несмотря на все комплименты, пренебрежительно принимаемые мной от других мальчиков, рядом с Принцем я считала себя всего-навсего его подданной. К тому же, мы очень уж просто и весело провели этот вечер — никаких признаний, ничего похожего на волнения влюбленных. Такое вот сошло на нас удивительное, непонятное спокойствие!

— А может быть, — размышляла я по дороге, — мы просто симпатизировали друг другу. Принц и девочка из восьмого «А»? И теперь симпатия переросла в дружбу? Мне ведь и прежде приходилось так думать! И кто сказал, что не может быть просто дружбы между мальчиком и девочкой? Очень может быть!

В то время я еще не могла знать, что любовь — это никем не разгаданная тайна, что она никакого отношения к логическим размышлениям не имеет.

31

...Логика?! Да уже в следующее мгновение в моей душе все переменилось. Я поняла, что не могу, ну не могу с ним расстаться, и поэтому прощаться сейчас у моих ворот — тоже не могу.

— Коля, мне надо идти дальше, снова в Казарменный. Там, у Тамары Романовой, я забыла свою записную книжку.

Еще несколько минут с Принцем! Я навсегда запомню этот вечер — целый вечер, который мы провели рядом... Еще несколько минут!..

Но прошли и эти, вырванные у судьбы, минуты. И вот, у чужих ворот, у Тамариных, с ужасной мыслью о том, что больше его не увижу, умирая от нахлынувшей тоски, я протягиваю ему руку — прощай…

Он почему-то полузакрыл глаза, умолк, почему-то отстранил мою руку... и я опустила ее, недоумевающая, оскорбленная, возмущенная...

— Аня... А может быть, мы завтра встретимся и так же походим?

— Да!..

И тогда он взял мою руку и пожал ее, а я помчалась по двору, позвонила, невзирая почти на полночь, в Тамарину дверь и чуть не задушила Томку в объятиях:

— Он назначил, назначил мне свидание! Мы завтра встретимся, встретимся с ним! В семь часов вечера!

Тамара улыбалась...

Все эти годы, десятилетия, я думала, что никакой книжки записной — телефонной я у Тамары не забывала, что выдумала это для Коли как предлог... А теперь я так четко вспомнила, я так услышала наш с Тамарой разговор! Я ведь действительно оставила у Тамары эту книжку, не захотела ее тащить на свидание с Колей!

Была глубокая ночь, когда я влетела, наконец, в свою квартиру, домой, бросила платье в одну сторону, туфли в другую и, задыхаясь от неслыханного счастья, зарылась лицом в подушку...

32

На нашу долю выпало всего семь дней, и я помню о них все, будто это происходило недавно.

...На следующий день мы не смогли встретиться в семь часов, как хотели: полдня и полвечера бушевала гроза. Она утихла только к половине девятого, и тогда я услышала по телефону его негромкое:

— Аня, здравствуй, это Коля говорит. Ты выйдешь погулять? Еще не поздно! Я буду на углу Казарменного через десять минут.

Я постаралась ответить как можно спокойнее и короче:

— Хорошо, я выйду.

И в ответ услышала еще более краткое:

— Жду.

Впоследствии мы всегда так и заканчивали наши телефонные разговоры: «Иду». — «Жду».

Но что было со мной всего лишь за час до этого звонка! Я плакала, я дрожала от горя: он не позвонил мне! И когда, после грозы, раздался, наконец, звонок, я вырвала трубку из рук отца: «Это мне, это Коля!». В одну минуту я отмыла холодной водой свое лицо, опухшее от слез, надела платье, туфли и стрелой умчалась из дома... Отец только и успел ошеломленно посмотреть мне вслед!

Казарменный переулок от моего Большого Вузовского совсем близко, и я прибежала туда минуты через три. Но Коля — как успел? Или он летел по воздуху? Он уже стоял там, на месте вчерашнего нашего первого свидания, и его большая, теплая рука осторожно сжала мою, маленькую и прохладную.

И мы снова ходили по вечерней Москве, погруженной в полумрак из-за войны, и говорили обо всем на свете, что только приходило в голову, о чем хотелось бы вспомнить, рассказать друг другу. Экзамены, одноклассники, наши родители, места, где мы жили в раннем детстве, — нескончаемое количество тем! Да, и когда я что-то спросила его о Люсе Т. (кажется, возмутилась ее обещанием срезать меня по Конституции на приеме в комсомол), он посмотрел неожиданно жес —

33

тко и на вопрос, как он к ней относится, не менее жестко и неожиданно произнес: «Я ее ненавижу». Вот так-так! Помню, у меня возникло двойственное ощущение: во-первых, обрадовал такой максимализм, а во-вторых, уж не захотел ли он этой фразой просто доказать свою со мной солидарность?

Он читал наизусть Лермонтова, Брюсова. Мы готовы были слушать друг друга часами, мы словно наверстывали то упущенное время, в котором осталось наше, такое долгое молчание,

В тот день после грозы было столько воды на улицах, столько луж! Из-за этой воды, которая ручьями бежала по наклонной мостовой и тротуарам, а на плоских местах и вовсе превращалась в озерца, и произошло событие. Коля подал мне руку, переводя через лужищу на Покровском бульваре и... оставил мою руку в своей. С девяти и до одиннадцати вечера мы так и ходили — за руку. И молчали, мы совсем умолкли. И он все смотрел мне в глаза, и это был влюбленный Принц, совсем-совсем влюбленный в девочку Аню.

Прощались мы с Колей теперь у моих ворот. До завтра, до завтра!

Двор у нас огромный, я быстро перешла его, а перед тем, как войти в подъезд, оглянулась: вдруг увижу еще раз Колю, хотя бы со спины, уходящего? Может быть, он еще не успел исчезнуть в переулке?

И что же? Он не сдвинулся с места, он стоял в воротах и смотрел мне вслед. Я должна была, я, конечно, должна была вернуться, броситься ему на шею, сломать ресницы о его белую рубашку, прилипшую к груди на ночном ветру, и — замереть от счастья. Но я была слишком юной, я была недотрогой, и я послала ему из подъезда прощальный — такой школьный! — привет рукой...

Вспоминая потом об этой минуте, я без труда объяснила себе робкое прощание возрастом, характером, воспитанием. Но простила ли я себе это? Нет, никогда, во все годы и десятилетия, проведенные потом без него.

34

Наверное, это было и естественно и кощунственно одновременно, но мы почти забыли о войне. А она гремела уже больше месяца... Хотя нет, Коля — то не забывал. Я поняла (потом, слишком поздно!), что война неотступно жила в его сознании, она не покидала его...

— Когда меня убьют, мама будет плакать, бабушка, тетки... одна из теток. Может быть, и папа. А ты? Будешь ли ты плакать обо мне?

— Я?! Я буду плакать дольше всех твоих родных...

Боже мой, почему я так ответила! Мне ведь хотелось сказать, что я умру вместе с ним. Умру, как только узнаю это о нем! Но в пятнадцать лет такие мысли часто остаются невысказанными... Они легли камнем в глубину моего сердца и ворочаются там по сей день, и боль от этого — непередаваемая. И так будет всегда, пока я жива, а может быть, и дальше, потом, за той гранью, где я так надеюсь встретиться с Колей.

…Когда мы с ним гуляли по Москве, меня удивляли прохожие: казалось, что все они, даже неподвижные часовые у Мавзолея, улыбаются нам! Я сказала об этом Коле. И в ответ услышала:

— Наверное, тоже вспоминают свое хорошее...

Это был не комплимент, а что-то гораздо большее. И какое лицо у него было, какое лицо! Строгое и печальное, будто он знал, что хорошее не всегда бывает долговечным.

Беспрерывно отъезжали (на фронт?) военные на грузовиках. Мне представлялось, что эти машины должны быть огромными и почти доверху закрытыми металлом цвета хаки, а парни, скрытые там, за этим металлом, — одеты в ладные военные костюмы, тоже хаки. Парни — обвешаны оружием, с глазами суровыми и стальными, со сжатыми губами... Такого ничего не было, и даже я, девчушка, едва вышедшая из подросткового возраста, понимала, что парни растеряны и добродушны, а машины, увозящие их, — совсем не грозные.

Меня тогда поразил паренек, сидящий в числе других на одном из таких грузовиков. На нем была нескладная, велико-

35

ватая гимнастерка, и он, казалось мне, понимал неотвратимость происходящего и свое участие в нем, тоже неотвратимое, Я не запомнила его лица, оно было очень обычным. Только вот не могу забыть нескладную гимнастерку и фразу, которую он прокричал Коле, перегнувшись через борт отъезжающего грузовика:

— Эй, парень! Не теряйся! Девушка-то какая! Эх, да синеглазая!

Коля покраснел, сжал мою руку и отстранил меня от грузовика, словно пряча от чужих взглядов. А в мое сердце вползла змеей тоскливая, совсем недетская мысль: парень, наверное, отправляется на смерть, он прокричал нам свое завещание…

Воздушная тревога (не первая ли в Москве?) застала нас на улице Разина. Гудели сирены, а репродукторы на улицах беспрерывно взывали:

— Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!

Мы побежали в бомбоубежище. У ворот толпа оторвала меня от Коли, и я растерянно крикнула:

— Коля, дай руку!

Он схватил меня за руку, потом под руку, и это было открытие, которое я почувствовала, несмотря на грозную ситуацию. Но, как ни странно, это «под руку» не стало для меня роднее и ближе, чем «за руку». Может быть, сказался мой возраст птички-невелички? «Под руку» воспринималось чем-то нарочитым, а «за руку»... Мы были словно неразрывными!

Мы спустились вниз вместе с потоком людей и были поражены роскошью вестибюля: обилием бархатных диванов, цветных ковров, огромных зеркал, сверкающих многоярусных люстр, опасно свешивающихся с потолка: такие тяжелые, а вдруг упадут? У большинства из нас в те годы не было привычки к дорогому и красивому: жили, в основном, по — студенчески, более, чем скромно.

36

Оказалось, мы находимся в клубе имени Ногина, помещении полуподвальном, и потому (наспех?) используемым под бомбоубежище. Среди этой роскоши свободных мест не нашлось, и мы сели на какую-то деревянную ступеньку, которую углядел Коля.

— Аня, ложись на мое плечо (он хлопнул ладонью по своему правому плечу), поспи. Кто знает, когда кончится воздушная тревога? Приваливайся!

Приваливайся... Слово было новым, но очень понятным. И я осторожно, боясь спугнуть этот подарок судьбы, положила голову на его плечо. Я была так взволнована, что уснуть, конечно, не смогла. Но огорчать его не хотела. Поэтому закрыла глаза, умолкла и только изредка то задерживала, то переводила дыхание, слушая гулкие удары Колиного сердца. Оно билось в мою честь!

Отбой объявили часа в четыре утра. Не знаю, как я его услышала, но помню, что вскочила на ноги, ничего не понимая: в какой-то момент, значит, я уснула, я все-таки уснула! И мне стало так неловко! Уснула! Я стояла рядом с Колей в полном замешательстве... Я даже принялась оправдываться...

Но Коля, Коля!

Он с великой нежностью глядел на меня, и он говорил новые, прекрасные слова...

— Я смотрю, твоя головка стала сваливаться с моего плеча... ты устала, замучилась, уснула...

У него был негромкий, глуховатый голос (лучшая музыка в мире!) и эти его слова, его взгляды... Я взлетела на седьмое небо от счастья!

Домой мы шли под руку. Это было непривычно и не очень удобно: в ногу не получалось, мы все время сбивались с ритма. Правда, минут через десять ритм наладился, и мы старательно вышагивали, приближаясь к моему Большому Вузовскому переулку. Но я и сегодня знаю, что предпочла бы идти рука в руке, как с мамой в детстве: теплее и роднее.

37

По дороге я взглянула на часики — это были первые часы в моей жизни, и я любила на них поглядывать во время наших прогулок. Коле это не нравилось, он мрачнел:

— На часы смотришь?

Я потом, потом поняла, что он очень дорого ценил каждую минуту. Он был как бы уже за тем порогом, где нет ни меня, ни дома, ни Москвы — в двух шагах от пуль и бомбежек.

Наверное, его не покидали мысли о трагедии на войне. И лучшим исходом он считал...

— Некоторые возвращаются без руки... Или без ноги. И ничего, живут. Ходят же люди на костылях...

И он выжидательно смотрит на меня, и в глазах у него — тревога и надежда. Ведь за этим вопросом стоит другой, очень важный: а примет ли Аня Колю без руки? Или без ноги?

Возвращайся любым, только возвращайся!

Так я хочу сказать, так я должна сказать, но, по крайней своей молодости и желанию для Коли максимально хорошего, отвечаю иначе:

— Ты вернешься живым и здоровым, тебя не убьют и не ранят!

Коля вздыхает, долго молчит, опускает голову... Он, конечно, взрослее меня, ему через четыре месяца девятнадцать, и он ждал другого ответа. Того, который остался невысказанным.

— Ты это предполагаешь? Предчувствуешь?

В предчувствия он готов поверить. Как ни странно мне это, но он — мистик. Может быть, это что-то генное, всегдашняя наследственная вера народа в судьбу, «От судьбы не уйдешь», «чему быть, того не миновать»... Или, вернее всего, из-за зловещего предсказания бабки-врачевательницы...

Его мать потом рассказала мне, что, когда Коле было три года, он умирал от дифтерита, совсем уже задыхался. Жили в Труняевке, врача дома не оказалось, помчались на лошадях в Клин, к известной тогда знахарке. Эта бабка вернула маль-

38

чика к жизни, напоив отварами из трав и заставив дышать парами над каким-то котлом.

К несчастью, она не избежала искушения предсказать будущее:

— Ты, мать, из-за него не больно-то убивайся. Я его вылечила, но он в молодых годах умрет, он тебе не кормилец.

— И Коля знал об этом?!

— Знал... Кто-то «умный» раззвонил по всей деревне...

Колина сестра Аня утверждает, что этим «умным» оказалась бабушка Марфа! Потрясенная такой новостью, она все ходила по соседям, рассказывала, ждала сочувствия...

Спустя годы его тетки вспоминали:

— Ехали мы с Колей в трамвае, уже во время войны, а он вдруг закрыл лицо руками и произнес: «Эта война для меня — я не вернусь». Наверное, вспомнил о предсказании...

Но чаще во время прогулок у Коли бывало противоположное настроение. Он оживленно рассказывал о наших общих учителях и, конечно, о Лидии Николаевне, вспоминал случаи, которые мы считали смешными или значительными. Речку в своей Труняевке называл «нашей лужей», себя — «совсем деревенским жителем», и потому меня особенно удивляло, что собирать грибы или ягоды он не любил.

— А если вдруг много-много ягод? — любопытствовала я.

— Ну, если случалось попадать в лесу в такой малинник, то тут уж не рассуждаешь, а ползешь и уничтожаешь всю малину...

Я почему-то не спросила его — то есть как это — «ползешь»? Разве можно ползком «уничтожать» малину? Вот если чернику или землянику... Так и осталось это маленькое недоумение...

На нашу долю выпало всего семь дней, и в последние три мы встречались дважды в сутки: с двух часов до пяти днем и с семи до одиннадцати вечером — так распорядился Принц. И поэтому его родители отняли у нас четыре дня, последних дня, что оставались до моего отъезда в Свердловск. Их, конечно,

39

сильно тревожили непрерывные и многочасовые отлучки сына. Куда уходит, с кем встречается? Несомненно, причиной отлучек могла быть в его возрасте только девушка. Но что за девушка? Какая она?

А у нас с Колей не было не только времени перезнакомиться семьями, но, по-моему, и в голову такое пока не приходило — по крайней мере, мне. Мы знали, сколько нам отпущено времени — почти нисколько! — и торопились друг к другу, только друг к другу.

Он любил меня с каждым днем, с каждым часом все сильнее, я ощущала это всем своим существом. Его лицо утратило свою обычную, горделивую холодность, стало тревожным, обеспокоенным. Он часто заглядывал мне в глаза (какие это были волшебные минуты!) и все спрашивал:

— Когда ты уезжаешь в Свердловск? Как мы будем? Будем писать друг другу? Ты своего свердловского адреса еще не знаешь? Не знаешь? Ты насовсем туда уезжаешь? Насовсем?

Сколько нежности и печали слышалось в его голосе, в этих словах! Сколько виделось во взглядах, в которых уже ничего не было от надменного Принца, и все — от Коли Большунова, от моего Коли.

Я напрасно решила, что нам «почти нисколько» не было отпущено времени! По значимости — я была не права. Как мало (я давно это знаю!) одни люди могут сказать друг другу за целую жизнь, и как много другие за те семь дней, которые юным чувством Ани Гудзенко и Коли Большунова были вырваны из грохота войны...

Во многом мы были еще детьми, привыкшими беспрекословно подчиняться родительскому приказу. Вот и отослали его родители в Труняевку, подальше от неизвестности, от незнакомой им девушки, ради свидания с которой он почти не бывал дома. Наше ночное пребывание в бомбоубежище («не ночевал дома!») решило его отъезд в Труняевку буквально в считанные минуты.

40

Он был вне себя...

— Я только до следующего воскресенья, на несколько дней, я любым путем уеду оттуда. И как только вернусь, сразу же звоню тебе... А... а может так случиться, что за это время тебя уже увезут в Свердловск?

— Что-то не чувствуется, что за это время увезут...

Но он не успокаивался, все думал, что увезут... Мысль о том, что я в пятнадцать лет могла бы одна остаться в Москве, никого из нас не посетила: мы были воспитаны в полной неотрывности от родителей, да еще и война пришла, она не допускала такого раннего разобщения. Люди, не только родные, но даже мало-мальски знакомые, старались тогда быть ближе друг к другу, чтобы переносить грядущие неминуемые тяготы вместе, сообща.

Наша первая (она и последняя!) разлука оказалась мучительной. Я провожала его на вокзал, словно на войну, и мы всю дорогу шли молча, а если начинали говорить, то непривычно противоречили друг другу. Мы потеряли присутствие духа, и наше, общее с ним, настроение то и дело выходило из берегов.

По дороге, на улице Чаплыгина, увидели здание, в которое ночью попала бомба. Разрушенные стены валялись и на мостовой, и на тротуарах. Дворники стаскивали в большие кучи битый кирпич, стекло, рваные обои. Часа два назад я услышала от родителей, что погибла Тая Фадеева, девушка из нашего двора. Проходила где-то невдалеке от Большого театра, и осколком бомбы ее убило...

Коля помрачнел (зачем я рассказала ему о Тае?) и попросил, чтобы я никуда не отходила от своего дома, пока он в Труняевке, и сейчас же, сегодня, не откладывая, посмотрела бы, какое в моем переулке самое надежное бомбоубежище...

Потом мы снова молчали...

И на перроне мы тоже стояли молча, как в воду опущенные...

41

Да! Он хотел было угостить меня газировкой с сиропом: «Будешь пить, Аня?» Но я отказалась, даже рукой сделала поспешный отрицательный жест: «Нет, нет!»

Сейчас, в преддверии двухтысячного года, мало кто уже остался из тех, кто понял бы девочку из сорок первого. Но я — то тогда и представить себе не могла, как это Коля будет платить деньги за мой стакан газировки: неудобно! А он выпил эту подкрашенную воду. Было жарко, и, видно, ему очень хотелось пить...

Я не хочу опустить даже такую малую деталь, потому что это были последние действия Коли, которые я могла еще видеть. А я инстинктивно дорожила каждым его движением, каждым взглядом и жестом.

Я не понимала, какое состояние души владело мной тогда, я в те годы и вообще-то не умела анализировать, как Коля говорил, «ни на сантиметр»... Почему не плакала, почему не висела у него на шее, не протестовала вслух против отнятия у нас родителями наших последних дней? Почему на его вопрос: «А если поезда придется долго ждать — ты подождешь?», я мрачно ответила: «Нет»! После этого «нет» он так понурился, он стал таким грустным!

Долгие годы спустя меня вдруг пронзила мысль: а ведь он спросил меня таким образом о том, буду ли я ждать его — ждать с войны?! Господи! Неужели так оно и было?

Да, мои действия больше походили на капризы девчонки, чем на ответы взрослой, понятливой девушки. За то и расплачиваюсь вечной тоской по ушедшему Принцу. Все мои годы я проплакала и протосковала... Даже когда, казалось бы, мне, как и многим людям, могло быть весело и хорошо, я и тут тосковала. Он всегда как бы стоял рядом, чуть сзади, чуть-чуть слева, в полушаге от меня, не отпускал ни на минуту, и в этом было и горе и счастье — вся моя жизнь.

Вокзал... От кассы Коля быстро вернулся с билетом в руке. Он наклонился надо мной, и я поняла, что он хочет меня поцеловать, в первый раз, который может оказаться и последним. Ведь по дороге он сказал:

42

— А может быть, мы в последний раз видимся? Вообще в последний?!

Но в пятнадцать лет я и помыслить не могла о мужском поцелуе — и резким движением опустила голову, да так, что собственный подбородок чуть не ударил меня в грудь! Глупая недотрога...

В следующую минуту Коля стоял за мной, за моей спиной, как бывало в школе, в раздевалке, перед уроками. Но только теперь он был совсем близко. Над моей головой прошелестел ветерок, он коснулся моих волос. Погода была июльская, жаркая и тихая, совсем безветренная... Спустя долгие годы я не раз вызывала в памяти эти минуты и снова ощущала ветерок. И я давно поняла, что это Коля поцеловал меня тогда — поцеловал в макушку...

Конечно, я подождала бы поезда, я не смогла бы уйти, несмотря на свое «нет». Но ждать не пришлось — поезд подошел почти сразу. Уже на бегу Коля крикнул: «Прощай!», и я ответила: «Нет, не прощай, а до свидания!» — «Конечно, до свидания!» — сказал Принц и обернулся ко мне — до вагона оставалось несколько шагов. Я увидела его лицо, странно блестящее, он потирал его рукой. Отчего оно так блестело? Спустя годы, снова спустя годы, я поняла, что это были слезы, что Принц плакал... что все его лицо было залито слезами...

А я заплакала минуту спустя, когда поезд стал отходить от платформы. Все закружилось во мне и вокруг меня, и одинокая девочка, недавно счастливая сверх меры, вдруг почувствовала себя щепкой, соломинкой, летящей по ветру. И тогда я закрыла лицо руками и зарыдала во весь голос.

Коля, Коля, Коля!

Через четыре дня меня увезли в Свердловск, но в день отъезда я чуть не свела с ума моих родителей...

Сначала я умоляла отца немного, совсем немного отсрочить наш отъезд. Потом умолкла, поняв всю бесполезность моих просьб. Потом ушла из дома, пообещав прийти на вокзал, прямо к поезду...

43

— Мне надо еще кое с кем проститься» — сказала я. И родители кивнули — они всегда были такими доверчивыми... А я написала Коле прощальную записку (с номером вагона — а вдруг он успеет!), вложила ее в конверт вместе с моей маленькой фотографией и подошла к его дому, в Лялин переулок.

Стекла Колиных окон в Лялином были сильно запыленными, а комната за ними ощущалась какой-то нежилой. Еще бы! Ведь Коли там не было! Но с форточкой мне повезло: ее не закрыли, и я бросила туда свой конверт... Потом долго бродила по Казарменному, по Покровскому бульвару, поглядела на скамейку, где мы с Принцем сидели однажды июльским вечером и целый час играли в пословицы и поговорки...

На Ярославский вокзал я пришла лишь минут за десять до отхода поезда. Помню лица моих родителей, вытянутые и неподвижные... Я не думала тогда о них, о папе с мамой. Тоска о Коле заслоняла от меня все.

Я стояла на перроне до тех пор, пока не загудел паровоз, пока меня насильно не втащили в вагон отец и проводник.

...И вот мы с Колей в разлуке.

В Свердловске я стискиваю лоб и виски руками и едва сдерживаю крик, как подумаю, что он теперь в Москве и звонит в мою пустую квартиру... На днях я разбирала старые письма и нашла (через пятьдесят шесть лет после описываемых событий!) открытку от нашей московской соседки Ирины Яблочанской с припиской: «Из вашей квартиры все время раздаются телефонные звонки чудесные»...

Тогда мы всем сообщили об отъезде, и родным, и друзьям, и самым дальним знакомым. Это Коля звонил все время, а меня в этой квартире больше не было.

Представив себе это в Свердловске, я несмело отправилась на вокзал — узнать о билете до Москвы на ближайший день. Оказалось, билеты теперь продаются по предъявлению паспорта с московской пропиской. До паспорта я еще не доросла… Ехать без билета? Но меня одолевают страхи, из

44

которых главный: Коля вот-вот покинет Москву, он уедет в армию. Может быть, уже и уехал!

Так оно и было! Очень скоро я получила от Коли открытку, в которой он писал, что выезжает из Москвы 27 августа. Он уехал еще до моего визита в справочное бюро свердловского вокзала!

Я плакала, читая его открытку, и особенно щемило сердце от последних фраз: «Ты говорила, что встретимся через год. Может быть и встретимся, но что-то сомнительно. Аня, пиши чаще...»

Коля, Коля...

Через месяц — другой мои непрерывные волнения проходят и слезы высыхают: я начинаю получать от Коли письма — треугольнички с адресом полевой почты и со штампом «просмотрено военной цензурой».

Одна неизвестность исчезла, но появилась другая: как он там, в армии? Непосредственной опасности он пока не подвергается, фронт еще впереди. Он в военном училище, и я получаю от него бодрые письма. И снова плачу, когда читаю о том, как он вспоминает обо мне, В одном из писем он восклицает: «Эх, и милое дело артиллерия!» Принц — он хотел меня порадовать, ведь первыми моими словами, обращенными к нему в июле сорок первого, тогда, на Покровском бульваре, были советом поступать в артиллерийское училище в Рязани... И лишь в 1996 году, пятьдесят пять лет спустя, идя по следам Коли в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске, прочитала я в старых приказах по Черноморской группе войск, что его училище было пехотным да еще и носило зловещее название Могилевского. Этого, конечно, он мне не сообщил... А, впрочем, Коля был все-таки близок к истине, когда писал о «милой артиллерии» — его обучали страшному минометному делу...

Клава, сестра Коли (я переписывалась с ней, она вместе с матерью и сестрами эвакуировалась в Челябинск), сообщала мне не очень веселые новости: Коля, несмотря на все

45

просьбы семьи, не хочет сфотографироваться. И вот по какой причине. «Здесь особенно негде, — пишет он, — и я очень похудел, так что радости своим видом вам не доставлю. Только Ане в Свердловск ничего этого не пишите». Клава, конечно, немедленно уведомила меня — ей не хотелось лукавить, она была мне хорошей подругой.

Коле не раз приходилось менять места своего пребывания. И тогда он сообщал в конце письма: «На прежний адрес мне больше не пиши. Как приеду на другое место — дам знать».

У нас появились новые слова! Несколько повзрослев, вместо «До свидания» мы пишем друг другу: «Целую. Коля. — Целую. Аня». А потом и «Крепко тебя целую. Твой Коля». — «И я тебя крепко целую. Твоя Аня»... Но теперь нас разделяют сотни километров, и мне остается только терзаться угрызениями совести при воспоминании о том, как я с ним простилась тогда, на вокзале...

Между тем, мой девятый класс собрался ехать в колхоз, на сортировку картофеля. А меня оставили в городе и не без оснований. В нашей свердловской школе «французов» не оказалось, и теперь я должна была осваивать немецкий язык, особенно нелюбимый в связи с войной. То, что другие одолевали за четыре года обучения, с пятого по восьмой классы, я обязана была постичь за месяц, пока мои одноклассники трудятся на картошке...

Я было ринулась в бой, но... меня вдруг осенило. Нет, я не стану этим заниматься! Я поеду к Коле! В Татищево!

Оттуда, из военного училища, он мне прислал уже четыре письма. И трудный адрес со множеством цифр, тире и прописных букв я знала наизусть.

Поезда ходили скверно, они часто задерживались по дороге. Они, бывало, стояли подолгу в тупиках и на запасных путях, пропуская в первую очередь эшелоны то с ранеными, то с вооружением, то с новобранцами.

А железнодорожные билеты? Их очень непросто было купить, а в иные города билеты и вовсе не продавали без соответствующих пропусков.

46

Но мной уже владела лихорадка: я увижу, увижу Колю! Не продадут билет, так поеду «зайцем», стану пересаживаться с поезда на поезд, договариваться с проводниками, буду шагать по шпалам и шоссейным дорогам, останавливать машины... Меня в конце концов довезут до Колиного училища! И пустят в эту «Почту», хоть она и «полевая»! Я очень расхрабрилась, мое состояние духа нельзя уже было сравнить с августовским: то ли я взрослела, то ли стала четко понимать, что другого случая увидеть Колю у меня может и не быть: на линию фронта меня-то наверняка не пустят.

Где это самое Татищево? На Волге, кажется? Это я узнаю на вокзале… В кармане кофты лежат деньги на билет, которые дала мама, чтобы я доехала до места, где... мой класс сортирует картофель. Пришлось так сказать! А сколько нужно денег, чтобы добраться до Татищево? Этого я не знала. Как я собралась обойтись в долгом пути двумя бутербродами, которые заняли так мало места в моей сумочке? Что меня ожидало в дороге? Голод, холод, отсутствие крыши над головой, непредвиденные, может быть, кошмарные для такой юной, неопытной девушки ситуации? Я ведь ни к чему не была готова, ни к чему... Но меня ничего больше не интересовало, ничего не могло остановить...

Я покидала какие — то блузки и туфли в маленький чемодан и, главное, старательно уложила голубое платье, которое очень нравилось Принцу. И — побежала к вокзалу, легко размахивая на ходу чемоданчиком.

Я должна была увидеть Колю, прижаться глазами к его щеке и теперь, наконец, ощутить поцелуй, которого я лишила нас тогда, в июле. И пожелать ему вернуться здоровым. Или живым, или живым!

Эти мечты рухнули в одну минуту.

В конце Перекопской улицы, что в районе завода «Уралмаш», меня остановил случай, с которым я обязательно разминулась бы, если б вышла из дома на минуту раньше.

Наш почтальон Вера Иванова (я до сих пор храню ее

47

маленькую фотографию с ласковой надписью) любила приносить мне письма — треугольнички от Коли. Она по-матерински улыбалась, глядя на то, как я сияю: весточка от Коли!

Вот и теперь она радостно протянула мне треугольник из Татищево, и я кинулась ее обнимать. Я схватила треугольник, открыла его... «На Татищево мне больше не пиши...» Коля уезжал оттуда и обещал вскоре прислать свой новый адрес: «Едем поближе к фронту. Настроение бодрое. Ты за меня не переживай. Пока жив и здоров. Крепко целую. Твой Коля».

Я села на чемодан и заплакала, закрыв лицо серым вязаным платком. Прохожие ни о чем меня не спрашивали: в те годы многие выли на улицах, получая похоронки.

Я вернулась домой с лицом, опухшим от слез, я бросила чемодан на пол...

— Что с тобой? Тебе, что, не надо все-таки ехать на сортировку картофеля? Тебя исключили из школы за хвост по иностранному языку? Ты потеряла деньги? Что случилось? — взволнованная мама дергала меня за рукав.

Но я молчала и плакала, и она догадалась. Милая моя мама, она не упрекала меня ни единым словом за желание скрыть от нее совсем иную поездку, а только гладила по спине, по плечам, которые содрогались от рыданий.

Коля мой, Коля! Я снова не простилась с тобой, я опоздала!

...Летом 1942 года я работала на военном заводе, а вечерами училась в экстернате. Осенью все это продолжалось тоже. А девятый класс я окончила еще весной.

Я хотела быть достойной Принца. Он уже воевал на Кавказе, с фашистами, осуществлявшими гитлеровский военный план с красивым и нежным названием «Эдельвейс». Эдельвейс! Цветок, растущий высоко в горах! И мерзавцы, стремившиеся захватить наши горы, ходили, как я потом узнала, с такой эмблемой на своей форме, на «штормовке». Я никогда не видела этого цветка, ни в природе, ни на рисунке, и с тех пор ни видеть его, ни слышать о нем не хотела бы.

48

...Ночные смены... В полночь я привычно пробиралась по узким тропинкам на свой завод через «Эльмаш»*. И ежилась лишь тогда, когда в кромешной тьме деревья начинали казаться мне человеческими фигурами, а их ветви — длинными руками, пытающимися схватить меня, одиноко идущую лесом. Тогда я делала инстинктивные перебежки от дерева к дереву и, в конце концов, добиралась до проходной завода.

А работа моя не отличалась сложностью: я выдавала рабочим метчики и фрезы разных калибров. Выучила их названия, знала места в инструментальной кладовой. И испытывала два непохожих неудобства. Ночью я мечтала поспать хоть полчасика, меня буквально кидало из стороны в сторону из-за хронического недосыпания. А главное, было очень не по себе: рабочие выпускают танки, а я всего-навсего выдаю им инструменты. И даже когда в выходные дни нас посылали расчищать железнодорожные пути, за что оделяли горячей мутной водой с двумя плавающими в ней лапшинками (суп) и двумя ломтиками хлеба, я, орудуя лопатой, совком и метлой, снова чувствовала себя неловко. Разве это помощь фронту? Коля рискует жизнью...

Для меня, для Колиных родных в Челябинске, для его отца в Москве — страшное стояло лето в сорок втором году: никто из нас не получал от Коли писем. Никаких вестей, никаких. Кроме одного, в середине мая, которое получил от него отец. Коля сообщал, что выпущен из училища младшим лейтенантом и теперь назначен командиром взвода. И... бойцы его взвода почти не знают русского языка и команд не понимают!

Как такое прошло мимо глаз военной цензуры? Однако прошло. В этом же письме Коля рассказывал, что «пули жужжат везде, как мухи, и передвигаться приходится только ползком». Мне бы он такого не написал! Все это я прочитала уже в сорок третьем году, вернувшись в Москву и придя в Лялин переулок.

А в сорок втором в Свердловске находился эвакуированный туда Московский университет имени Ломоносова (час-

________________

* Завод, расположенный в Свердловске на территории «Уралмаша»

49

тично он разместился и где-то в Средней Азии). Окончив свой экстернат, получив аттестат об окончании полной средней школы, с великим трудом уволившись с завода (отпустили лишь потому, что я числилась ученицей), туда я и поступила, на исторический факультет. Учиться было интересно, нам читали лекции ученые с мировым именем.

Как мы, студенты, жаждали возвращения домой, в Москву! Первым уезжал академик Греков, красивый старик с львиной, седой шевелюрой. Помню: он воздвигся на трибуне, произнес прощальное слово и пожелал нам всем вскоре встретиться «в нашей столице, под куполом Московского университета». Мы устроили ему овацию.

Помню и один из неприятных дней, связанных с Университетом. О нем можно было бы и не упоминать, но это тоже было какой-то приметой времени...

На историческом факультете проходило открытое партсобрание, на котором принимали в кандидаты в партию Юрия Полякова, интеллигентного молодого человека с аскетическим лицом, студента, кажется, третьего курса. Его хвалили: отличник, ведет общественную работу. Но уже с начала собрания, на котором очутилась я совсем случайно, коротая перерыв между лекциями, мной овладела неприязнь к Юрию Полякову. В течение получаса, пока он излагал биографии, свою и родительские, я никак не могла понять — почему? Но вдруг кто-то задал ему вопрос, после которого в огромной аудитории воцарилась тишина. И я поняла...

— А почему вы, молодой и здоровый, не на фронте, не на защите Отечества? Видите — здесь сидят лишь девушки, пожилые педагоги да один инвалид!

Поляков ответил, что воспользовался бронью, которая освобождает студентов старших курсов от армии. В кандидаты его приняли — воспользоваться бронью — не преступление и даже не проступок. Но я помню, как во время войны, да и много лет спустя, народ презирал «бронированных».

Коля воспользоваться бронью не захотел, не счел возмож —

50

ным поступить против своей совести. А ведь его тетка Анастасия Ивановна предлагала ему работу у станка, на авиационном заводе, где сама работала.

— Так и не уговорила, — со вздохом вспоминала она. — Коля сказал: «Если все от фронта будут бронью закрываться, кто тогда вас от Гитлера заслонит?» Так и сказал наш Коля...

И это просто необходимо — открыть перед всеми Колину чистую душу, обнародовать его негромкий героизм. Николай Александрович Большунов имеет право на вечную память народа, за свободу которого воевал... Я тороплюсь рассказать то немногое, что знаю о нем, о его короткой жизни. Мне надо успеть!

Весной 1943 года вместе с Университетом я возвратилась в Москву. А письма от Коли все не приходили, ни мне, ни его родным.

Вернулись из Челябинска мать Коли и его сестры, с двумя из которых, Клавой и Тоней, я переписывалась во время эвакуации.

Точно не помню, когда я впервые переступила порог Колиной квартиры в Лялином переулке. На меня тогда тревожно посмотрела его мать, мрачно — отец и дружелюбно его сестры, Клава и Тоня. Младшая Аня взглянула с детским любопытством — ей было всего одиннадцать.

С тех пор я стала навещать семью Принца, у меня как-то само собой появилось это неписаное право, ведь с Клавой я еще до эвакуации познакомилась, и Коля был очень рад этому связующему звену. Как только случалась задержка с моими письмами, он тут же обращался к Клаве: не знает ли она, что со мной? «От Ани давно нет писем». И тогда ко мне в Свердловск летело тревожное послание из Челябинска: «Коля спрашивает о тебе, он о тебе волнуется. Ты ему пиши не ответами, не только письмо на письмо, но и внеочередные. Ведь почта работает неважно, а так какое-нибудь дойдет. С приветом и наилучшими пожеланиями. Твоя подруга Клава».

Лялин переулок... Он стал для меня убежищем от тоски,

51

священным местом: там было прежнее жилище Коли, дом, откуда он ушел на войну. А его родных я полюбила сначала чувством, отраженным от того, что испытывала к их сыну и брату, а затем и осознав их личные достоинства — доброту, глубокую, природную порядочность, духовное единение друг с другом. И — мое единение с ними, которое так никогда и не порвалось потом, в течение долгих десятилетий, пока все были живы...