Повесть

Рисунки Е. Аносова

Посвящается

К. М. ЗЛАТКОВСКОЙ

Оглавление:

| 1 2 3 4 5 6 |

Мухтар появился в питомнике совершенно неожиданным образом.

Мухтар появился в питомнике совершенно неожиданным образом.

В одну из летних ночей тысяча девятьсот пятидесятого года дежурному по

Управлению милиции города позвонили с Финляндского вокзала. Было это уже под

утро, дежурный порядком устал, ночь прошла беспокойно, поэтому он не сразу

сообразил, о чем идет речь.

— Не понимаю, — раздраженно говорил он. — Почему отцепили вагон? Какая

собака, чья?

Положив трубку, дежурный сказал своему напарнику:

— Совсем с ума посходили! Пса, понимаешь ли, испугались... Приучились,

дьяволы, чуть что, трезвонить в милицию!

Оба они, и дежурный и его помощник, считали, что происшествия, выпавшие

на их ночную долю, уже закончились, и этот пустопорожний звонок был тем

ненужным, хлопотливым довеском, который выводил их из себя.

— Записывать в журнал? — спросил помощник.

— Еще чего! — сказал дежурный.

Но, походив по комнате минут пять, чтобы разогнать предутреннюю

усталость, он позвонил на Финляндский вокзал и спросил диспетчера:

— Ну как там у вас с собачкой?

Диспетчер что-то ответил ему, на что он саркастически бормотнул:

— Железнодорожнички! Распустили сопли из-за щенка...

Но тут же дежурный сразу вызвал проводника собак Глазычева, спавшего

рядом в комнате отдыха, и велел ему быстренько съездить на Финляндский

вокзал.

— Заберешь там из вагона какую-то бесхозную собаку — она, говорят,

хулиганит — и отвезешь к себе в питомник.

— Взрослая собака? — спросил Глазычев, беря из шкафа плащ. — Какой

породы?

— Я с нее анкеты не снимал, — ответил дежурный.

Спокойно улыбнувшись, маленький неторопливый Глазычев аккуратно

застегнул плащ, надел кепку, примял ее, проверил, лежит ли в кармане плаща

крепкая веревка с металлическим карабином для ошейника, и вышел на площадь к

оперативной машине.

На Финляндском вокзале он справился в отделении дорожной милиции, где

собака и что, собственно, она натворила. Лейтенант, только что заступивший на

дежурство, ничего порядком не знал, кроме того, что пес находится в отцепленном

вагоне на шестом запасном пути у будки стрелочницы.

— Дать вам с собой милиционера? — спросил лейтенант.

— Да нет, — ответил Глазычев. — Палка у вас какая-нибудь есть? Метра на

полтора.

Палку вынули из метлы. Не спеша Глазычев пошел на шестой путь. Будку

стрелочницы он увидел еще издали, подле нее толклось человек десять народу;

оттуда доносились громкие, взволнованные голоса.

Когда Глазычев приблизился, стрелочница, коренастенькая бабенка в

ватнике, тыча свернутым флажком в сторону вагона, стоящего неподалеку, азартно

досказывала, вероятно не в первый раз, подробности недавнего события:

— Носится кобелина по вагону, из двери в дверь, из двери в дверь!

Выкатил глазища, язык на сторону... Пассажиров всех выгнал, проводница как

залезла с ночи в туалет, так до сих пор там и запершись. Я уж ей через окошко

кефир носила... Подходит время отправлять состав в обратный рейс, диспетчер

лается, в чем задержка, а бригадир говорит: «Я не могу катать в порожнем вагоне

одного пса, тем более за него не плачена проездная плата».

Затем стрелочница, переваливаясь на своих коротеньких тугих ножках и не

переставая трещать, охотно повела всех слушателей на экскурсию к вагону.

Глазычев последовал за ними.

Еще издали стрелочница весело крикнула, очевидно, запертой

проводнице:

— Раиса, как жизнь молодая?

В крайнем, чуть-чуть приоткрытом, вымазанном густыми белилами вагонном

окошке показалось испуганное лицо пожилой женщины.

— Чего слышно? — тихо спросила она.

— В милицию звонил диспетчер, — на ходу захлебывалась стрелочница. —

Сейчас пришлют человека, стрельнет — и все... Выйдешь, Раисочка, на волю. А пока

хорошо: тебе с перепугу недалеко бегать...

— В милицию звонил диспетчер, — на ходу захлебывалась стрелочница. —

Сейчас пришлют человека, стрельнет — и все... Выйдешь, Раисочка, на волю. А пока

хорошо: тебе с перепугу недалеко бегать...

— Убивать жалко, — все так же тихо сказала Раиса. — Я могу еще потерпеть.

— Глупости! — фыркнула коротконогая стрелочница. — Было б из-за

чего.

Она подвела своих спутников к середине вагона. Здесь на земле стояла

высокая чурка, которую, должно быть, подкатили под окно. Взобравшись на эту

чурку, стрелочница осторожно, потихоньку приподымая голову, словно кто-то сквозь

закрытое окошко мог в один миг отхватить ее, заглянула внутрь вагона.

Она подвела своих спутников к середине вагона. Здесь на земле стояла

высокая чурка, которую, должно быть, подкатили под окно. Взобравшись на эту

чурку, стрелочница осторожно, потихоньку приподымая голову, словно кто-то сквозь

закрытое окошко мог в один миг отхватить ее, заглянула внутрь вагона.

— Есть! — прошептала она. — Лежит, бандит, у самой двери...

На чурку по очереди стали взбираться любопытные. Даже какой-то

старичок-боровичок, кряхтя и цепляясь за плечо стрелочницы, вскарабкался к

окошку и поскреб пальцами по стеклу. Тотчас же из вагона донеслось рычание,

затем густой, осипший лай. В окне показалась крупная собачья голова. Старичок

ссыпался вниз.

— Видали? — восторженно взвизгнула стрелочница.

Люди столпились внизу под окном. Погавкав на них, собака склонила голову

набок и стала следить за мухой, ползущей по стеклу.

Глазычев подошел к стрелочнице.

— Вот что, девушка, — сказал он, как всегда неторопливо и дружелюбно. —

Публику вы отсюда уберите, а мне, если можно, одолжите на десяток минут свой

ватничек. Хлебца у вас, случайно, нету? И вагончик мне отоприте.

Публика отошла в сторону и остановилась неподалеку.

Стрелочница дала Глазычеву ватник, горбушку хлеба и ключ от вагона.

— Вы бы лучше палили через окошко, — посоветовала она Глазычеву.

Он взобрался на высокие ступеньки, отпер дверь и вошел в тамбур.

Очевидно, внутренняя вагонная дверь была неплотно прикрыта: Глазычев

услышал, как собака ударила по ней лапами и распахнула с такой силой, что дверь

стукнулась о стенку.

Теперь пес был совсем рядом, отделенный только дверью из тамбура.

Придерживая за ручку, Глазычев приоткрыл ее и бросил за порог на пол

горбушку хлеба.

Придерживая за ручку, Глазычев приоткрыл ее и бросил за порог на пол

горбушку хлеба.

Собака хлеб не взяла и гулко залаяла, пытаясь просунуть морду в

щель.

— Молодец, — сказал Глазычев. — Хорошо. А чего, в самом деле, со мной

церемониться! Тебя как, дурака, зовут?

Он обращался к собаке не то чтобы ласковым, а удивительно спокойным и

даже уважительным тоном. Оскалив крупные клыки, залитые слюной, сморщив темный

нос и выгнув книзу широкую шею, на которой торчком встала длинная шерсть, собака

злобно лаяла. Ее особенно раздражало, что сквозь щель в дверях Глазычев был

совсем рядом, а схватить его не было никакой собачьей возможности.

— Ну что? — уговаривал ее Глазычев, незаметно делая последние

приготовления: он закреплял на конце длинной палки короткую веревку с карабином.

— Ну, чего расходился? Я ведь все равно тебя умнее. И нисколько я тебя не

испугался. Давай лучше сделаем по-хорошему... Не хочешь, дурень? Ну смотри, дело

твое...

— Ну что? — уговаривал ее Глазычев, незаметно делая последние

приготовления: он закреплял на конце длинной палки короткую веревку с карабином.

— Ну, чего расходился? Я ведь все равно тебя умнее. И нисколько я тебя не

испугался. Давай лучше сделаем по-хорошему... Не хочешь, дурень? Ну смотри, дело

твое...

Затем он быстро и сильно толкнул плечом дверь, так что пес от

неожиданности отпрянул назад, и перешагнул порог.

Не останавливаясь, Глазычев решительно пошел на собаку, и, когда она,

тотчас же опомнившись от удивления, что ее не боятся, бросилась навстречу, он

ловко сунул вперед левую руку, обмотанную ватником, прямо в ее раскаленную

пасть.

Пес впился в ватник. А Глазычев спокойно правой рукой зацепил карабин об

его ошейник.

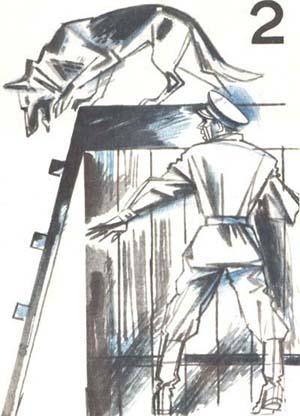

Минут через двадцать они оба выпрыгнули из вагона: собака, привязанная к

концу длинной палки, и Глазычев, держащий эту палку за другой конец.

В питомнике он запер пса в просторную клетку. Из собачьей кухни принес и

поставил ему кастрюлю с жирным супом. К вечеру, перед уходом домой, Глазычев

зашел его проведать. Кастрюля лежала на боку, суп из нее вытек. Пес кинулся на

проволочную сетку, встал на задние лапы и зарычал.

Старший инструктор Дорохов, который подошел к клетке вместе с

Глазычевым, сперва присел на корточках, потом зашел сбоку, справа и слева

осматривая беснующуюся собаку, и в заключение крикнул Глазычеву, перекрывая

лай:

— Хороша машина!

В устах Дорохова это было высшей похвалой псу.

Назавтра нашлась его хозяйка. В питомник приехала на «Победе» отлично

одетая женщина, от которой так пахло духами, что, казалось, даже ее автомобиль

работал не на бензине, а на духах. Запах этот был настолько силен, что тридцать

семь кобелей в клетках подозрительно зашевелили влажными черными ноздрями, когда

она прошла в кабинет к начальнику, майору Билибину.

Отрекомендовавшись женой капитана первого ранга, она сообщила, что

собака, задержанная накануне в поезде, принадлежит ей.

Собачьи документы, родословная были у женщины при себе.

Просмотрев их, Билибин спросил:

— Каким же путем вы его потеряли в вагоне?

— Я его не теряла. Я от него ушла.

Увидев, что Билибин удивленно прищурился, она пояснила:

— Да, ушла совершенно сознательно. Я велела ему лечь под скамью. Он не

соизволил послушаться. А когда я замахнулась на него поводком, он бросился на

меня. Посудите сами, товарищ майор: мне было стыдно перед пассажирами! Собака,

бросающаяся на свою хозяйку...

— Согласно документам, — перебил ее Билибин, — хозяином немецкой

овчарки, по кличке Мухтар, является гражданин Колесов А. С.

— Это мой муж.

— Прошу паспорт, — сказал Билибин.

Женщина Билибину не понравилась. Ему было не по душе, что она сразу

заявила о своем браке с капитаном первого ранга. Билибин не терпел, когда на

него пытались воздействовать чинами и званиями. Вообще, эта женщина не

понравилась ему всем, даже тем, что на нее бросилась собственная собака. А если

майору Билибину кто-нибудь не нравился, то он становился таким отчаянным

формалистом и чиновником, что его самого тошнило от этого, но сдержаться у него

не хватало сил.

— Гражданин Колесов А. С. действительно является вашим мужем, — сказал

Билибин, отдавая ей паспорт.

— А я в этом нисколько не сомневалась, — язвительно ответила

женщина.

— Остается только одно: собака должна опознать вас.

— Вы хотите сказать, что я должна опознать собаку?

— Таков порядок, — ответил Билибин. — Пройдемте на территорию.

Мухтар почуял хозяйку еще издали. Из грозного зверя он вдруг превратился

в щенка. Подпрыгивая от счастья на всех четырех лапах, Мухтар повизгивал,

вертелся на месте, хвост его затикал, как маятник. В соседних клетках беспокойно

забрехали собаки, когда мимо них проходила незнакомая посетительница, а Мухтар в

ужасе слушал их лай, не понимая, как же можно так негостеприимно встречать его

хозяйку. Он тотчас же грозно зарычал на этих невеж, пытаясь объяснить им, что

если они сию секунду не замолчат, то будут иметь дело лично с ним.

Все это произошло еще до того, как Мухтар увидел свою хозяйку. Когда же

она появилась перед его клеткой, он повалился на пол, задрал кверху лапы и стал

елозить хребтом по полу, изгибаясь в разные стороны и кося на нее светящиеся

восторгом глаза.

«Я могу и так, и так, и эдак, — рассказывали его глаза. — Я очень

веселый, я ужасный шутник, я чуть не издох без тебя...»

— Убедились? — спросила Билибина женщина.

Услышав ее неповторимый голос и запах, от которого он сомлел, Мухтар

перевернулся на живот и пополз к металлической сетке, отделяющей его от

хозяйки.

«Сейчас мы пойдем с тобой домой, — говорила Мухтарова умильная морда. —

Кажется, я в чем-то виноват перед тобой, но ведь ты самая добрая, самая умная,

самая справедливая... Да посмотри же на меня наконец!»

И, словно поняв, о чем он просит, женщина посмотрела на него; затем

обернулась к Билибину и сказала:

— Не согласитесь ли вы взять у меня эту собаку?

— То есть как «взять»? — спросил Билибин. — Купить?

— Я могу отдать ее даром.

— Зачем же, — сухо сказал Билибин. — За хорошую собаку мы платим

приличную сумму,

— Интересно, какую же? — засмеялась женщина.

— До тысячи двухсот рублей.

— Слышишь, Мухтар? — весело сказала женщина. — Мне предлагают за тебя

тысячу двести рублей.

Мухтар радостно залаял.

— Эту сумму мы даем только за очень хорошую собаку, — сказал Билибин. —

И после соответствующей проверки.

— Его родители знаменитые золотые медалисты, — сказала женщина.

— Этого еще мало. — Глядя ей в глаза и с удовольствием думая, что то,

что он сейчас скажет, имеет второй, сладкий для него смысл, Билибин продолжил: —

Родители могут быть трижды знамениты, а сын или дочь — порядочной дрянью.

— Ну что ж, — сказала она. — В общем-то, мне все равно. Деньги не играют

решающей роли. Как скоро вы можете устроить эту самую проверку? Мухтар ужасно

линяет, в квартире от него кошмарная грязь...

Билибин ответил, что оценку собаки можно произвести сейчас же, если у

гражданки Колесовой есть полчаса свободного времени: она сама должна принять в

этом участие.

Был вызван ветеринарный врач питомника Зырянов — поджарый крепкий старик

с длинным лицом, старший инструктор Дорохов и проводник собак Глазычев.

— Возьмите пса из клетки, — сказал Билибин хозяйке, — и выведите его к

нам на тренировочную площадку. Он у вас хоть немного обучен?

— Александр Серафимович с ним занимался.

— Это кто ж такой? — спросил Билибин, хотя и понял, о ком она

говорит.

— Мой муж.

Она вывела Мухтара из клетки на поводке. От волнения и счастья он тут же

задрал заднюю ногу на пенек. Он досадовал на эту вынужденную задержку и все

посматривал назад, под свой живот, скоро ли это безобразие кончится. Оно

длилось, и Мухтар все это время страдальческими глазами глядел на хозяйку.

На площадке Мухтара осмотрел ветеринар. Рядом, совсем близко, стояла

хозяйка и ласково гладила его по голове, чесала ему бок. Вытянув вверх морду,

Мухтар закатывал глаза под самый лоб, часто и быстро высовывал язык, облизывая

свой нос. За то наслаждение, что он сейчас испытывал, Мухтар разрешил чужому

человеку, от которого пахло множеством собак, осмотреть себя.

— Кобель клинически здоров, удовлетворительной упитанности и чистки, —

сказал ветеринар Билибину.

Билибин сидел за столом, вкопанным на площадке в землю.

— Привяжите его к дереву и отойдите в сторону, — велел он женщине.

К привязанному Мухтару подошел Дорохов и замахнулся на него палкой.

Не отпрянув, не зажмуривая глаз, Мухтар рванулся к нему на всю длину

поводка, и, когда поводок отбросил его назад, он стал рвать ремень из стороны в

сторону.

Дорохов ударил его тряпкой. Мгновенно подбросив свое тяжелое туловище

вверх, Мухтар лязгнул зубами и ухватил тряпку, едва только она взлетела над его

головой. Мотнув шеей, он вырвал тряпку из рук Дорохова и с ненавистью принялся

полосовать ее своими литыми зубами.

— Собака хорошей злобности, — сказал Дорохов Билибину и потише добавил:

— Стоящая собачонка, Сергей Прокофьевич.

Билибин поднялся из-за стола, приблизился к Мухтару сзади и, вынув из

кармана пистолет, выстрелил. Мухтар оставил тряпку, гневно обернулся и бросился

на Билибина.

После этого стали оформлять счет.

Билибин диктовал, женщина писала.

— Сумму проставьте тысячу рублей, — сказал он.

Она засмеялась:

— Вы говорили — тысяча двести. А ведь мой Мухтар еще умеет приносить

газету.

— Вы говорили — тысяча двести. А ведь мой Мухтар еще умеет приносить

газету.

— Газеты должен носить почтальон, — сухо сказал Билибин. — Глазычев,

собака ела сегодня?

— Вторые сутки не ест, товарищ майор.

— Принесите еду, пусть гражданка покормит его.

Ей вручили кастрюлю с густым супом. Она поставила это подле Мухтара, он

мигом, громко захлебываясь, вылакал все до дна.

— Только посмей вымазать меня жирной мордой, — сказала ему хозяйка. —

Лежать, Мухтар!

Положив голову на вытянутые лапы, он прилег у ее ног и лежал до тех пор,

покуда она заканчивала оформление счета на его продажу.

Перед уходом из питомника хозяйка сама отвела его в клетку. Он шел рядом

с ней, гордо подняв голову, высоко вскидывая лапой, — сытый, счастливый, — и

только бдительно посматривал по сторонам, не грозит ли ей какая-нибудь страшная

опасность. Ведь это именно ее он защищал сейчас от врагов, нападавших с палкой,

с тряпкой, с пистолетом.

Шел Мухтар недолго.

Хозяйка ввела его в клетку, велела: «Сидеть!» — и вышла вон. Сколько

было сил, вздрагивая от напряжения, он заставлял себя не двигаться с места, пока

не увидел, что ее платье исчезло за поворотом. Еще мгновение он втягивал

ноздрями то, что оставалось от хозяйки, — ее острый запах, — а затем сорвался с

места, в один прыжок достиг металлической сетки и, ткнувшись в нее носом, тонко

заскулил.

Глазычев приблизился к клетке. С жалостью глядя на тоскующего пса, он

тихо сказал ему:

— Ну что? Познакомился с человечеством?..

Мухтар вскинулся на задние лапы и свирепо зарычал.

Так началась его служба в милиции.

Собственно, служба началась не сразу. Для того чтобы превратиться из

домашней собаки в служебно-розыскную, Мухтару пришлось потратить год напряженной

жизни.

Собственно, служба началась не сразу. Для того чтобы превратиться из

домашней собаки в служебно-розыскную, Мухтару пришлось потратить год напряженной

жизни.

Ему надо было учиться. Он поступил в школу.

В ленинградском милицейском питомнике уже давно не выводят и не содержат

щенков. Оказалось, что первый год щенячьей жизни обходится государству в

одиннадцать тысяч рублей. Каким образом невинному щенку удавалось так

беспардонно объедать государство, сказать трудно. Сам-то он лакал не так уж

много — рублей на пять в день, но, покуда у него прорезались зубки и открывались

глаза, в графе накладных расходов угрожающе росли цифры. На каждого еще

полуслепого щенка накидывались чьи-то зарплаты, какой-то ремонт, чьи-то дрова и

даже стоимость украшений питомника к Первому мая и к Седьмому ноября. Когда все

это было подсчитано начфинами хозяйственных управлений и соответственно доложено

по инстанциям, инстанции пришли к выводу, что разводить щенков

нерентабельно.

Был установлен иной порядок.

Питомник стал закупать взрослых собак, в возрасте от года до двух.

Каждая такая собака закреплялась за одним проводником. Он работал с ней

до конца ее служебной жизни, лет восемь-девять. Затем собаку выбраковывали,

списывали и проводник получал другого пса. Сук в питомнике не держали, ибо два

раза в год они были неработоспособны: им хотелось рожать.

Незадолго до скандального появления Мухтара у проводника Глазычева

погибла собака. Он успел поработать с ней недолго — года полтора, — особой

привязанности между ними не возникло, и теперь, увидев новую овчарку, Глазычев

стал тотчас же присматриваться к ней.

Вскоре после ее покупки последовал приказ Билибина, соединивший их — пса

и человека — еще в то время, когда Мухтар ненавидел Глазычева всеми силами своей

собачьей души.

Проводник не торопил собаку.

На первых порах ему было важно, чтобы Мухтар смирился с тем, что он,

Глазычев, имеет право подолгу торчать у Мухтара на глазах.

Возясь подле клетки, Глазычев беседовал с собакой на разные темы,

сущности которых она не усваивала, но к тихому и неторопливому голосу его, к

запаху чисто мытого банным мылом тела она постепенно привыкала.

Два раза в день он просовывал в клетку кастрюлю с едой. На седьмые

сутки, ослабев, Мухтар смирился и с этим. Он только не мог сперва есть при

Глазычеве, а делал это тайком, когда никто не видел. Вероятно, ему казалось

тогда, что он ворует еду, а это было менее позорно, нежели принимать пищу из

враждебных рук.

К концу недели на него напала какая-то апатия: ему было все безразлично.

Злобно встречать проводника он уже не мог, а радоваться его приходу было еще

рано; пусть вертится сколько хочет поблизости, лишь бы только не прикасался к

нему руками.

Через проволочную сетку Мухтар видел, как выводили собак, живущих по

соседству, на тренировочную площадку.

Рядом с ним, за деревянной стеной, жил кобель Дон. Рослый матерый

пожилой пес весил пятьдесят шесть кило; когда он чесал бок о стенку, она

подрагивала. Характер у Дона был суровый, шуток он не любил, на жизнь смотрел

мрачно. Проводник его, старший лейтенант Дуговец, воспитывал Дона исключительно

на научной основе, и поэтому взаимоотношения у них были суховато-деловые.

Дуговец строго спрашивал с Дона все, что требовалось по службе, Дон

неукоснительно выполнял его распоряжения; на ежегодных осенних состязаниях они

занимали первые места. Что же касается практической работы в угрозыске, то

никаких особых талантов у Дона не было, и Глазычев даже считал, что Дон — старый

халтурщик.

Вот с этим-то своим соседом на третий день жизни в питомнике и сцепился

Мухтар.

Произошло это таким образом. Собак выгуливали поодиночке два раза в

день, выпуская их для этого в маленький огороженный дворик, густо поросший

лебедой. Минут двадцать собака бегала там, справляя все свои неотложные дела,

затем ее уводили обратно в клетку и на смену выпускали другого пса.

Не заглянув предварительно в этот дворик, пуст ли он, Дуговец выпустил

туда своего Дона. А там в это время, печально свесив голову, стоял Мухтар,

безучастный к окружающему, — его грызла тоска.

Дон с ходу, не издав ни звука, как это умеют делать только очень злые и

опытные собаки, налетел на него сбоку, свалил с ног и впился в загривок.

Дон с ходу, не издав ни звука, как это умеют делать только очень злые и

опытные собаки, налетел на него сбоку, свалил с ног и впился в загривок.

В первое мгновение Мухтар растерялся. Но, подмятый тяжелой собакой,

полузадушенный, он вдруг ощутил такую ярость на все то, что проделывают с ним

последние дни, такая ненависть пронзила каждый его мускул, что все тело его

напряглось до последней возможности, он извернулся под врагом, перекатившись

через спину, и вскочил на ноги.

Рыча — Мухтар еще не умел драться молча, — он кинулся на Дона, сшибить

его не смог, но рванул всей пастью за ухо, пригнул его голову к земле и только

потом опрокинул. Он был легче своего противника килограммов на пятнадцать,

однако движения Мухтара были неуловимо быстрыми, клыки вонзались, как гвозди,

рвали и снова вонзались.

Первым вбежал во двор Глазычев.

— Дуговец! — позвал он тотчас же.

— Дон, ко мне! Дон, рядом! — заорал Дуговец, влетая во двор.

Дон, может, был бы и счастлив оказаться сейчас рядом со своим

проводником, но старый Дон в данный момент извивался под Мухтаром, раздираемый в

клочья.

— Будешь отвечать! — крикнул Дуговец Глазычеву. — Убери своего

стервеца!

Глазычев сунулся было к клубящимся собакам, протянул руку, чтобы

схватить Мухтара за ошейник, но, увидев бешеную окровавленную морду, отступил и

быстро выбежал со двора.

Он мигом вернулся, волоча пожарный шланг. Тугая струя воды, как палкой,

стукнула Мухтара сперва в бок, а затем начала стегать по всему телу.

Яростно обернувшись, он выпустил Дона и ударил струю лапой. Он хотел

схватить эту палку зубами, но она забивалась в рот, слепила глаза, глушила

его.

Ругаясь, Дуговец повел ковыляющего Дона к ветеринару. Мокрый, ошалевший

Мухтар легко дал увести себя в клетку.

— Намаешься с этим псом, — сказал Дуговец Глазычеву. — Злобу у него надо

снимать. Слушаться тебя не будет...

— Полюбит, так послушается, — беззаботно ответил Глазычев.

— Любви у собак не бывает. Есть рефлексы. Их и надо отрабатывать.

— Да ну тебя, — сказал Глазычев. — Скучно.

— Современному человеку наука не может быть скучна.

— По науке, Дуговец, мы с тобой состоим на семьдесят процентов из воды.

Интересно это тебе?

— Разумеется.

— А мне нет.

Дуговец пожал плечами.

— Ну а собака тут при чем?

— При том, — сказал Глазычев. — Пока. Через год повстречаемся.

И проводник повез Мухтара в школу.

На первых порах учение давалось ему с трудом.

Он был упрям, горяч и любил делать только то, что ему нравилось.

Бывало так, что Глазычев часами мучился с ним, добиваясь безотказного

выполнения какого-нибудь самого простого приема общего послушания, а Мухтар,

словно издеваясь над ним, валял дурака.

И тут же с легкостью он проделывал то, чего не могли выполнить хорошо

дисциплинированные собаки.

Хуже всего обстояло дело, когда за его работой наблюдало начальство. Он

этого не выносил. Какой-то собачий бес вселялся тогда в Мухтара, превращая его в

тупого, капризного и злобного пса. Школьные инструктора совсем было махнули на

него рукой, Глазычев выслушал от начальства немало горьких слов, — но на

выпускных испытаниях Мухтар внезапно получил высший балл за работу по следу.

След был проложен пять часов назад, по трудной местности, он шел и по

булыжной дороге, и вдоль нее, через кустарники и овраги, выходил на асфальт,

пересекался широкими тропками — и под тупыми, и под острыми углами; прокладчик

зарыл на следу в землю одну свою рукавицу, вторую подвесил на дерево, а в конце

своего пути, протяженностью в три километра, он спрятался между высокими

поленницами дров.

— Пустой номер, — сказал начальник учебной части, когда дошла очередь до

Мухтара. — Проскочит первый же угол...

Глазычев подвел собаку к дверям сарая, откуда начинался путь

прокладчика, тихо сказал ей: «Нюхай, Мухтар!», затем, вложив в голос все свое

беспокойство за судьбу испытаний, тревожно прошептал:

— След, Мухтар! След!..

И спустил его с поводка.

Собака сперва пошла медленно, принюхиваясь и чихая от пыли, которая

набивалась в ноздри; погода стояла сухая, запах прокладчика быстро выгорал на

солнце.

— Пустой номер, — повторил начальник учебной части. Он придвинул к себе

оценочный лист собаки и горестно почмокал: четверки и тройки обильно усеяли

страницу. Этот проклятый пес может крепко занизить общую картину выпускной

группы.

Нервно зевнув, начальник учебной части прикрыл рот ладонью. Он всегда

нервно зевал, когда ему хотелось опохмелиться, «поправиться», а для этого не

представлялось ближайшей возможности. Нащупав в кармане кителя обгрызенный

мускатный орешек, который он всегда носил с собой в качестве закуски, для

отбития аромата алкоголя, начальник с тоской двинулся за удаляющейся

собакой.

Мухтар шел все быстрее. Он держал нос у самой земли. Глазычев едва

поспевал за ним.

Дойдя до первого тупого угла, Мухтар покрутился на развилке, все более и

более распаляясь против того человека, что оставил свой еле слышный след в пыли,

свернул было с дороги на тропку, однако здесь запах совсем пропал, и Мухтар

снова вернулся на булыжное шоссе.

От булыжника било в нос лошадьми, железом, резиной, кошкой, коровами,

бензином, бензином, бензином, но сквозь всю эту вонь пробивался и раздражал

Мухтара и гнал его вперед запах врага, которого ему велел найти Глазычев.

На шоссе попалась вторая развилка, третья, — Мухтар миновал их, не

задерживаясь. Он уже бежал рысью, по-прежнему ведя нос над самой землей.

Булыжник кончился, запах ушел в кусты, спустился в овраг, здесь он уже гремел

вовсю. Он внезапно так усилился, этот запах, что Мухтару показалось, будто враг

зарылся под палые листья в землю. Быстро покосившись на проводника — здесь ли

он, Мухтар стал яростно разбрасывать передними лапами кучу мусора.

Дорывшись до закопанной рукавицы, он рванул ее зубами, но подоспевший

Глазычев тотчас же отнял ее, велел сидеть и, ткнув рукавицу ему в нос, приказал:

«Нюхай!»

Бока пса дрожали от возбуждения.

Подошли члены комиссии, один из них сказал:

— Собака работает заинтересованно.

Понюхав рукавицу, Мухтар ходко пошел дальше. Теперь уже он ни в чем не

сомневался. Ему только хотелось поскорее выполнить приказ проводника и дождаться

от него одобрения. Проводник все время бежал сзади; еще поотстав, за ним

двигались какие-то люди, и от одного из них пахло тем же, что и от ларьков,

стоящих на углу.

Понюхав рукавицу, Мухтар ходко пошел дальше. Теперь уже он ни в чем не

сомневался. Ему только хотелось поскорее выполнить приказ проводника и дождаться

от него одобрения. Проводник все время бежал сзади; еще поотстав, за ним

двигались какие-то люди, и от одного из них пахло тем же, что и от ларьков,

стоящих на углу.

На бегу Мухтару нанесло ветром в нос вони, которой он сейчас нанюхался

из рукавицы. Только теперь вонь шла не от земли, а откуда-то поверху.

Замедлив шаг, он почуял, что потоки ее низвергались справа, с

дерева.

Он остановился под березой и, ничего не видя в ее листве, залаял на

запах.

Глазычев снял с ветки вторую рукавицу.

— Молодец, — сказал он Мухтару. — Умница!

— Поощрять собаку надо уставными словами, — поправил проводника

начальник учебной части. — Если каждый курсант начнет заниматься

самодеятельностью...

Дальше Глазычев не расслышал: Мухтар понесся вперед и он побежал за

ним.

Дальше Глазычев не расслышал: Мухтар понесся вперед и он побежал за

ним.

Прокладчик в ватном тренировочном костюме сидел в дровах и докуривал

папиросу, пуская дым себе за пазуху. Он задумался, высчитывая, сколько дней

осталось до получки, когда прямо с поленницы Мухтар прыгнул на него, повалил на

дрова и стал рвать на нем толстый комбинезон.

Подоспел Глазычев и за ошейник отодрал пса от прокладчика. Мухтар не

совсем понимал, почему у него отнимают добычу, которую сперва так настойчиво

приказывали выследить. Задыхаясь в крепких руках проводника, он хрипел, лаял и

рвался к врагу.

Приблизились и члены комиссии. Начальник учебной части недовольным

голосом произнес:

— Собака еще сырая. Она способна причинить покусы.

После долгих споров Мухтару выставили за следовую работу пятерку.

К вечеру испытания закончились. В оценочном листе был выведен средний

балл — 4,6.

Мухтар вернулся из школы в питомник оформленным для милицейской службы.

В чистенькой новой папке на него завели «личное дело». Оно было тоненькое, как у

всякого начинающего работника.

Каждый день по две собаки дежурили круглосуточно в Управлении

городской милиции. Их привозили на машине с Крестовского острова, из питомника,

и уводили на задний двор Управления, где в каменном здании стояли две большие

клетки. В ожидании происшествий псы скучали здесь, зевали, спали. Они не умели

играть в «козла», как делали это их проводники в комнате отдыха, покуда не

требовался выезд с собакой к месту происшествия.

Каждый день по две собаки дежурили круглосуточно в Управлении

городской милиции. Их привозили на машине с Крестовского острова, из питомника,

и уводили на задний двор Управления, где в каменном здании стояли две большие

клетки. В ожидании происшествий псы скучали здесь, зевали, спали. Они не умели

играть в «козла», как делали это их проводники в комнате отдыха, покуда не

требовался выезд с собакой к месту происшествия.

График дежурств сложился у Мухтара так, что ему чаще всего приходилось

дежурить вместе с Доном. Взаимная ненависть их со временем не ослабла. А может,

они и чувствовали, что их проводники тоже недолюбливают друг друга.

Дуговец был постарше Глазычева. Ему оставалось несколько лет до выхода в

отставку, и эти последние годы он остерегался на чем-нибудь оступиться. За

тридцать лет службы Дуговец достиг звания старшего лейтенанта, скрывал свою

досаду на это, сочиняя сложные теории, как его постоянно обносили чинами и

наградами и как ему наплевать на все это, ибо самое важное — честно исполнять

свой долг.

Легкомыслие Глазычева раздражало его. Дуговец не доверял людям, которые

любят слишком много шутить. Глазычеву же нравилось донимать его и «заводить»

пустыми разговорами.

— Слушай, Степан Палыч, почему ты никогда не поешь? — спрашивал его

Глазычев.

— То есть как не пою?

— Ну, я никогда не слышал, чтобы ты чего-нибудь напевал.

— Что ж, я псих, что ли, один буду петь?.. На демонстрации или в клубе —

другое дело.

— А почему ж все люди сами для себя напевают?

— Кто это, интересно, все?

— Ну я, например...

— Дуракам закон не писан, — сердился Дуговец. — Ты много чего делаешь

как не положено.

В первые месяцы работы с новой собакой Глазычеву не везло. Во время его

дежурств ничего особенного не случалось, а если что-нибудь и происходило, то

отправляли к месту происшествия Дуговца с Доном.

Как бы ни складывались у Дуговца обстоятельства, возвращаясь, он в

подробностях рассказывал, что именно было предпринято им для раскрытия

преступления. Операция лежала перед слушателями как на ладони: Дуговец чертил на

листке план местности, помечал крестиками, где стоял вор, в какую сторону пошел,

откуда Дон взял его след, и если при всем этом задержать преступника все-таки не

удавалось, то невольно выходило, что преступник совершил какую-то непоправимую

ошибку, из-за которой Дон не смог его найти.

Однажды, приехав с Мухтаром утром в Управление, Глазычев посадил его в

клетку на заднем дворе и зашел к дежурному доложиться. В этот день дежурил тот

самый капитан, который когда-то послал Глазычева на Финляндский вокзал за

взбунтовавшейся собакой.

Перед столом дежурного сидела аккуратная маленькая старушка, с головой,

повязанной двумя косынками — белой снизу и темной поверху. Она внимательно

слушала капитана, поправляя все время свои косынки глянцевыми подагрическими

пальцами и кивая головой.

Капитан объяснял, вероятно, уже долго и рассчитывал, что старушка сейчас

подымется и уйдет. Но она не уходила.

Глазычев тотчас же понял, что дежурному до смерти не хочется принимать

от старухи заявление и он старается во что бы то ни стало убедить ее не

возбуждать дела.

Наклонившись через стол, он ласково спрашивал:

Наклонившись через стол, он ласково спрашивал:

— Ведь сарай-то ваш был не закрыт? Так? Замка на дверях не было,

так?

Старушка кивала.

— Вот видите! Как же можно, бабушка? И клетка с кроликами тоже была не

на запоре, так?.. Сколько, говорите, у вас там штук сидело?

— Двое. Самец и самочка.

— Ну вот. А может, они взяли да ушли... Почем кролики-то?

— По пятнадцать брала, — ответила старуха.

— Значит, итого тридцать целковых. И вы хотите, чтобы мы расследовали

такое малозначительное дело, посылали к вам проводника с собакой, когда и сам

факт кражи не установлен.

— Давеча приносила им корм, — сказала старуха, — они сидели, а нынче

утром нету.

— Так я же вам объясняю. Они, может, сами ушли. — Капитан через силу

улыбнулся. — Погода хорошая, надоело им сидеть в клетке, видят, замка нет, взяли

да пошли... Вот как, бабушка, — попробовал заключить он. — Никакого заявления

подавать вам не надо, горе ваше небольшое, другой раз будете замыкать сарай.

Протянув ей листок с ее заявлением, он взялся за телефонную трубку.

Старуха держала свою бумагу на весу. Капитан уже разговаривал по

телефону, а она все не уходила. Когда он положил наконец трубку на место,

старуха спокойно сказала ему:

— Жаловаться на тебя буду.

Глазычев шепотом обратился к дежурному:

— Может, мне съездить к ней, товарищ капитан? С утра пораньше время

тихое, я вам не понадоблюсь...

Дежурный раздраженно посмотрел на него.

— Вас, между прочим, Глазычев, не спрашивают. И не имейте привычки

встревать в разговор.

Однако, взглянув боком на старуху и заметив, что она достала из-за

пазухи свернутый конвертом носовой платок, развернула его и вынула оттуда чистый

лист бумаги и авторучку, дежурный сказал ей:

— Нехорошо, бабушка, делаете, несознательно... Сейчас поедете с нашим

работником и со служебно-розыскной собакой.

Бабушка снова согласно кивала головой.

В машине она без всякого страха, с любопытством рассматривала огромного

Мухтара и даже хотела погладить его, очевидно задабривая собаку, чтобы она

добросовестней искала украденных кроликов.

Дом, в котором старуха жила, находился на Охте. Это был старый кирпичный

трехэтажный домина, стоявший в глубине двора; посреди же двора, вероятно,

когда-то помещался каретный сарай, поделенный сейчас дощатыми перегородками на

клетушки-дровяники.

В одной из таких клетушек и жили бабкины кролики.

Двор был сперва пуст, но, как только появился здесь Глазычев с собакой,

тотчас же набежали дети, вышел рослый дворник, из окон стали выглядывать

женщины.

— Начальству привет! — сказал Глазычеву дворник. — Держись, ребята! —

подмигнул он мальчишкам. — Вертайте назад зайцов, а не то собака вам задницы

пообкусывает!

Проводник попросил дворника придержать в сторонке детей, чтобы они не

болтались под ногами; Мухтара он завел в каретник, посветил карманным фонарем в

дровянике; здесь у кроличьей клетки, под распахнутой дверкой, валялась охапка

вялой травы, она была сырой. По сырости след сохраняется крепче и дольше,

поэтому Глазычев указал Мухтару пальцем на траву. Ткнув в нее нос, Мухтар сразу

развернулся и пошел прочь из каретника. Он пробежал не далеко, всего шагов

пятнадцать — до того места, где столпились ребята, и, спружинив к земле лапы,

часто залаял на дворника.

— Правильно! — восторженно крикнул дворник. — Я уже с утра весь двор

заметал, дрова жильцам из сарая носил!.. Мои сапоги любой дух перешибут...

— Обозналась собака, — разочарованно сказала бабка. — Дали мне

завалящего пса, лишь бы отвязаться от старухи.

Окоротив поводок, Глазычев взял лающего Мухтара за ошейник.

— Вы где живете? — дружелюбно спросил он дворника.

— А вон мои окна, от панели первые снизу... Не обижайся на собачку,

бабуля, ей зарплата не идет... В каком, интересно, она у вас чине? — спросил он

Глазычева.

— Рядовая, — ответил Глазычев. — Водички у вас, товарищ дворник, можно

попить?

— Чего доброго, — сказал дворник.

Зайдя в дворницкую, Глазычев стал медленно пить из ковшика и — как бы

случайно — спустил с руки поводок. Мухтар тотчас же натянул его, забравшись под

кровать. Он вынес оттуда в зубах две кроличьи шкурки, отдал их проводнику, затем

деловито направился к плите, поставил на нее свои лапы и облаял закрытую

кастрюлю.

— Суп? — спросил Глазычев, приподымая крышку.

В кастрюле торчали кроличьи ноги.

— Ну и ну! — сказал дворник. — Нашла все-таки, паскуда!

Старуха смотрела на него, отвалив нижнюю челюсть, подбородок ее

вздрагивал.

— Я же тебя ростила, Федя, — сказала она.

— Внук? — спросил Глазычев.

Не отвечая, она развязала две свои косынки; тоненькие сухие седые волосы

рассыпались на ее голове.

— Как же ты, Федя, без спросу? А? — Голос у нее был тоскливый,

жалобный.

— Да ну вас, бабуля! — отмахнулся дворник. — Люди больше воруют, а тут

из-за двух крысят шуму подняли, минимум вас зарезали... Мне-то ничего, я деньги

верну, отбодаюсь, а вам совестно: родного внука травите собаками!

— Ну и подлец же ты, — сказал ему Глазычев. — Снимай фартук, поедем в

Управление.

Так на счету у Мухтара появились первые деньги — горестные старушечьи

тридцать рублей.

В питомнике над этой суммой посмеялись. И только начальник, майор

Билибин, поздравил проводника:

— С почином вас, товарищ Глазычев.

Глазычева Билибин приметил с первых же дней работы. Среди проводников

попадались люди случайные. Служба эта неутомительная, неудачи ее всегда можно

свалить на собаку, успехи же приписать себе.

Билибин работал в питомнике с незапамятных времен; с грустью наблюдал

он, как постепенно отмирает это дело: городские мостовые и тротуары становились

все более и более затоптанными, вонючими, собак применяли всё реже, они умели

брать только последний след, а в условиях большого города сохранить место

преступления и окрестность вокруг него свежими удавалось не часто.

В городском Управлении завелось много новых людей, к служебно-розыскной

работе собак они относились снисходительно, полагая ее устаревшей, примерно как

в армии конницу. Из-за этой снисходительности оформлялись порой в питомнике люди

без особого подбора: либо проштрафившиеся на другой работе в милиции, либо

бездарные сотрудники, которых пристраивали в питомнике, не сумев подыскать

подходящей формулировки для их увольнения.

Одним из таких проводников был лейтенант Ларионов. Тридцати пяти лет от

роду, он успел за короткий срок службы в милиции перебрать множество должностей:

был постовым, участковым, начальником паспортного стола, служил в угрозыске. Он

ценил на всех этих должностях только одно: власть. Как известно, плохие

шахматисты не умеют думать дальше своего второго хода, да и то при этом всегда

полагают, что против них играет человек более глупый, нежели они. В

затруднительных случаях лейтенант Ларионов делал то, что ему подсказывала его

власть. Он не задумывался над тем, к чему это приведет и что за этим последует.

Власть давала ему возможность сделать один-два хода. Он их делал. А если потом

ему и влетало от начальства, то это опять-таки не нарушало стройности его

теории: начальство поступало правильно, ибо у начальства была еще большая

власть, нежели у него, у лейтенанта Ларионова.

Суждения Ларионова о людях тоже были просты. Они укладывались в два

понятия: «Ему повезло» или «Ему не повезло». Например, майору Билибину повезло,

писателю Шолохову повезло, авиаконструктору Туполеву повезло, улыбнись же судьба

ему, Ларионову, и он достиг бы точно таких же результатов, как и все эти

счастливчики.

Однако судьба не улыбнулась лейтенанту, ему сильно не повезло — его

перевели в питомник на должность проводника. Пройдя годичный курс обучения в

специальной школе, он получил под свое начальство кобеля Бурана, которого не

любил и побаивался, ибо Буран трижды покусал его за время обучения.

Дела Ларионова на проводницкой службе шли ни шатко ни валко, пожалуй

даже лучше, нежели в других должностях: здесь он был все еще новичком, его

полагалось воспитывать, вытягивать, выращивать.

К нему прикрепили Дуговца, который как старший, опытный товарищ опекал

его, учил, советовал ему.

Дуговец настойчиво повторял:

— Нажимай на теорию, Ларионов. Ликвидируй свою слабинку в части трудов

академика Павлова. Литературу я тебе подберу.

И он принес ему несколько брошюр. Ларионов старательно прочитал их,

сделал выписки в специальной толстой тетради, четко ответил на наводящие вопросы

Дуговца, после чего на еженедельных занятиях в питомнике Буран покусал своего

проводника в четвертый раз.

Перевязывая ему руку, ветеринарный врач Зырянов покачал своей длинной

лысой головой:

— Что ж это с вами получается, товарищ Ларионов? Этак он вам

когда-нибудь в горло вцепится. Буран — зверь серьезный.

— Не повезло мне с собакой, Трофим Игнатьевич. Уж я, кажется,

стараюсь...

Зырянов запыхтел. По природе своей человек мягкий, он всегда начинал

пыхтеть перед тем, как ему надо было сказать кому-нибудь резкость.

— Стараетесь, да не так, — сказал Зырянов. — Давеча прохожу я мимо

Бурановой клетки, он ест, а вы ни с того ни с сего обозвали его заразой.

Конечно, ему обидно... И вот вам результат.

Он показал на перевязанную руку Ларионова.

— По-вашему, значит, выходит, собака понимает разговор? — ухмыльнулся

Ларионов.

Взяв его за плечо и придвинув к себе, словно собираясь сообщить важный

секрет, Зырянов громко сказал ему в самое ухо, как глухому:

— Она решительно все понимает.

Затем он отстранился и уже обыкновенным тоном спросил:

— Вы книжки про животных любите читать?

— Товарищ Дуговец меня снабжает, — ответил Ларионов.

— Ну а вот, например, Джеком Лондоном вам доводилось увлекаться?

— Не попадался мне, — ответил Ларионов.

В то же день он рассказал Дуговцу свой разговор с ветеринарным

врачом.

Выслушав, Дуговец иронически улыбнулся и постучал пальцем по своему

виску:

— Я давно замечаю — старик у нас чокнутый.

Но, поразмыслив над всем этим, Дуговец пришел к выводу, что дело, может,

вовсе и не так просто, как кажется с первого взгляда.

Он явился к начальнику питомника майору Билибину.

— Я насчет нашего ветврача, Сергей Прокофьевич, — сказал Дуговец. — По

совести говорят (Дуговец произносил это выражение именно так: не «по совести

говоря», а «по совести говорят»), по совести говорят, беспокоит меня Зырянов.

Это же фигура, Сергей Прокофьевич! Молодежи бы надо равняться на таких

специалистов...

Билибин слушал хмуро. Он знал, что если Дуговец начинает так хорошо

говорить о человеке, то, значит, человек этот чем-то раздражает его.

— А разговоры мне его не нравятся, — тотчас же сказал Дуговец. — Взять

хотя бы со мной. Согласно последних данных, порода наших собак нынче называется

«восточноевропейская овчарка». А Зырянов, в присутствии молодежи, именует их по

старинке — «немецкая овчарка». Я попробовал было тактично поправить его, а он

заявляет, что никаких таких восточноевропейских собак в жизни никогда не

встречал... Факт, конечно, маленький, но воспитывать народ надо и на

мелочах.

— Всё? — спросил Билибин.

— Не всё, — ответил Дуговец. — Третьего дня была у Зырянова беседа с

Ларионовым. Ветврач рекомендует ему читать литературу не отечественную, а

исключительно зарубежную. И внушал, между прочим, взгляды, в корне

противоречащие теории академика Павлова.

— Например? — спросил Билибин.

Дуговец протянул ему листок бумаги.

— Я тут все изложил. Чтобы не быть голословным.

Опершись на руку и прикрыв ладонью глаза, Билибин прочитал бумажку.

— Не совестно вам, Дуговец? — устало спросил Билибин.

— А что? — встрепенулся проводник. — Заедают меня эти запятые, Сергей

Прокофьевич!.. Я же окончил только пять классов. В наше время, знаете, как

учили: через пень-колоду...

Билибин сказал:

— Я ведь тоже учился в ваше время. И классов у меня тоже не много, всего

семь.

— Ну, вы-то фигура, Сергей Прокофьевич!

— Бросьте заниматься чепухой, Дуговец. Трофим Игнатьевич Зырянов

отличный работник, дай бог каждому...

— А он за это деньги получает, — сказал Дуговец. — Я его работу не хаю.

Конечно, ваше дело, товарищ майор, я человек маленький... Докладную прикажете

оставить или взять с собой?

— Оставьте, — сказал Билибин.

Когда проводник вышел, он еще раз прочитал бумажонку, скрипнул зубами и,

ткнув в нее горящую папиросу, прожег в середине одну дырку, вторую, третью;

затем для чего-то посмотрел в эти дырки на свет, в сторону окна. Через окно было

видно, как идет по двору Дуговец, размахивающий руками, и рядом с ним

Ларионов.

Мухтар привязывался к Глазычеву все крепче.

Мухтар привязывался к Глазычеву все крепче.

Дело не в том, что собака слушалась своего проводника, — это

сравнительно нехитрая штука. Отношения их были гораздо серьезнее. Мухтар знал, в

каком настроении находится Глазычев. Знал он это по тем невидимым человеку

признакам, о которых не догадывался и сам проводник. Сюда входили не только

голос или выражение лица Глазычева, но и его обыденные, житейские движения: то,

как он вынимал из кармана папиросы, гребенку, носовой платок, как вытирал пот со

лба, как садился и вставал.

Если Глазычев чувствовал утомление, то немедленно утомлялся и Мухтар.

Язык его тотчас же вываливался на сторону, шумно дыша, он поглядывал на

проводника, тактично давая ему понять, что устал, собственно, не Глазычев, а

лично он, Мухтар, и совершенно нет ничего страшного в том, что они сейчас

немножко отдохнут. Когда же работа требовала от них обоих непрерывных и долгих

усилий, Мухтар никогда не позволял себе первым показать, что силы его на исходе.

Он готов был, как и Глазычев, десять раз начинать поиски сначала, чувствуя себя

виноватым и глубоко несчастным, если они не увенчивались удачей.

Неутомимость его удивляла даже крепкого на ходьбу Глазычева.

— А ты, брат, железный, — говорил ему иногда проводник.

Хвостом, глазами, ушами, всем своим телом Мухтар отвечал:

— Ничего не поделаешь — служба!

Хвост у Мухтара вообще был необыкновенно выразительный; такие простые

чувства, как умиление, радость, злость в счет не идут. С хвостом Мухтара дело

обстояло сложнее. Бывало, что Глазычев, идя за своей собакой, начинал вдруг

придирчиво посматривать на ее хвост. Казалось бы, все было в порядке, все шло

нормально: Мухтар старательно бежит по следу, рыская носом над самой землей. Но

проводнику постепенно становился подозрителен Мухтаров хвост. Что-то в нем было

лживое и унылое. Глазычев командовал:

— Рядом, Мухтар!

Собака тотчас же подбегала к нему.

Проводник строго спрашивал ее:

— Ты зачем халтуришь? Думаешь, я не вижу? А ну, не липачить, Мухтар!

След!

И, нервно покрутившись на том месте, откуда позвал его проводник, Мухтар

сперва возвращался немного назад, а затем сворачивал со своего прежнего пути и

шел в другом направлении.

Что поделаешь, он действительно слегка схалтурил. Задумался при

исполнении служебных обязанностей. Собакам ведь тоже есть о чем подумать...

По-прежнему худо складывались у Мухтара отношения с начальством. Никого

он не хотел признавать, кроме Глазычева, да еще, пожалуй, поварихи собачьей

кухни Антоновны.

Никакой фамильярности он не позволял и ей, но заносить в его клетку

кастрюлю с едой и ставить ее на пол Антоновне милостиво разрешалось. Убирать же

пустую кастрюлю из клетки имел право только сам Глазычев. Поэтому, когда

проводник как-то дней на семь забюллетенил, Мухтар еду от Антоновны принимал,

вылизывал все до дна, но кастрюли тотчас же сам прибирал за собой, снося их в

дальний угол клетки. Они лежали там горкой, семь кастрюль, покуда не вернулся

Глазычев: это было его, проводницкое, имущество — так считал Мухтар, — и он сдал

ему все сполна, как говорится, с рук на руки.

Других работников питомника Мухтар равнодушно терпел. Он знал их в лицо

и по запаху, однако они были для него чужими людьми, способными в любую минуту

сотворить пакость.

Некоторое исключение составлял еще ветврач Зырянов. Заходить к нему в

амбулаторию вместе с Глазычевым Мухтару нравилось.

Здесь пронзительно пахло зеленым мылом, а мыться Мухтар любил. Он охотно

вскакивал на длинный амбулаторный стол, под кварцевую лампу, и спокойно стоял,

разрешая Зырянову осматривать лапы, шерсть, глаза, уши. Нравилось ему, как

старик беседует с Глазычевым: тихо, без угроз, не размахивая руками.

Мухтар вообще всегда внимательно прислушивался к тому, каким тоном

разговаривают с его проводником. Он даже полагал, что Глазычев порой проявляет

излишнюю доброту или легкомыслие, разрешая кое-кому непозволительные интонации.

Было как-то, что на городских осенних состязаниях Мухтар сработал неважно, и

председатель комиссии, майор, начал довольно сильно распекать проводника:

— Управляете собакой плохо, лейтенант...

Мухтар сидел рядом, подле непривычно вытянувшегося в струнку Глазычева,

и, задрав морду, удивленно посматривал на него, не выпуская из поля зрения

майора.

— Безотказность у вашей собаки совершенно неотработана. Защиту своего

проводника выполняет она лениво!..

У майора был и без того непочтительный голос, а сейчас голос этот,

наточенный раздражением, резал Мухтаров слух до невозможности. Поставив

вздрагивающие уши, он покрепче уперся передними лапами в землю.

Искоса видя, что собака волнуется, Глазычев сильно натянул поводок и

вежливо попросил председателя комиссии:

— Пожалуйста, потише говорите, товарищ майор...

— Что-о?! — повысив голос, возмутился майор.

И тут Мухтар рванулся к нему; проводник еле удержал его, откинувшись

всем своим туловищем назад.

Майор же оступился, его поддержали под локотки два члена комиссии.

В результате этого неприятного случая — в сущности, из-за того, что

Мухтар не умел различать погоны, — он получил на состязаниях диплом третьей

степени, вместо диплома второй степени.

— Не любит твой Мухтар критики, — язвительно сказал Глазычеву

Дуговец.

— А какая собака ее любит? — ответил Глазычев.

Слава шла к Мухтару медленно, задерживаясь в пути. Он долго пробавлялся

мелкими делами; имущество, найденное им, оценивалось небольшими суммами денег, и

все это были квартирные или чердачные кражи.

— Они с Глазычевым ударяют по частному сектору, — посмеивались в

питомнике. — Одних подштанников на тыщу рублей гражданам вернули.

Глазычев добродушно улыбался в ответ и только однажды, возвратясь как-то

особенно усталым после трудного, неудачного суточного дежурства, внезапно зло

огрызнулся:

— Мне портки какого-нибудь работяги не менее дороги, чем десять тысяч

государственных денег!

— Это как же понимать? — насторожился Дуговец.

— А вот так и понимай. У меня с моим псом такая точка зрения...

Побывал Мухтар у Глазычева дома. Забежав как-то по дороге из Управления

домой перекусить, проводник привел свою собаку. Этот визит оставил в душе

Мухтара мучительное воспоминание.

Сперва, подымаясь по лестнице, он думал, что они идут работать. По

привычке принюхиваясь к ступенькам, он только удивлялся сильному запаху

проводника, который, правда, шел рядом, но запах курился не от него, а от

каменных ступеней. Когда же они вошли в квартиру, то Мухтар тревожно вскинул к

проводнику морду, желая, очевидно, объяснить, что в таких условиях никакая

работа не мыслима. Здесь решительно все насквозь пропахло проводником.

В довершение к этому из какой-то комнаты с радостным криком выбежал

мальчик и метнулся к Глазычеву.

— Папка пришел! С Мухтаром... — кричал он, взбираясь на руки к отцу.

Из тех же комнатных дверей появилась женщина, она тоже имела серьезные

права на Глазычева, — это Мухтар понял тотчас же. Женщина поцеловала проводника,

взяла у него пальто и повесила на вешалку.

— Нам бы чего-нибудь пожевать, Лидочка, — попросил ее Глазычев.

Они вошли в комнату. Мальчик слез с отцовских рук на пол и двинулся к

собаке.

— Осторожно, — сказала женщина. — Вовка, поди сюда.

— Ничего, — сказал Глазычев. — Мухтар понимает.

Мухтар угрюмо смотрел на приближающегося Вовку. Мальчик был до ужаса

похож на проводника — такой же квадратный, добродушно-широколицый, с румяными

скулами и косо поставленными глазами; когда он подошел совсем близко, Мухтар

быстро взглянул на Глазычева: проводник был тут, он сидел за столом. И этот же

проводник — только маленький, слабый и глупый — протянул Мухтару конфету.

— Возьми, Мухтар, — приказал Глазычев.

Мальчик совал конфету прямо в собачий нос; еще никто никогда не смел так

нахально обращаться с Мухтаром. Рычанье созрело у него в груди, в горле, он еле

дышал, чтобы оно не прорвалось сквозь стиснутые клыки.

— Ты доиграешься! — тихо сказала Глазычеву жена.

— А я тебе говорю, он понимает, — ответил Глазычев. — Вовка, погладь

его.

Конфету Мухтар не взял; поглаживание Вовки вытерпел. Только собака

смогла бы оценить, чего это ему стоило.

Они пробыли в этой квартире с полчаса, покуда Глазычев ел. Сын сидел у

него на коленях, жена приносила и уносила тарелки. Мухтар лежал у печки, как ему

было велено. Мальчика он ненавидел, женщину — тоже: проводник разговаривал с

ними таким ласковым голосом, что Мухтарово сердце разрывалось от ревности.

Перед уходом Глазычев сказал сыну:

— Смотри, Вовка, у тебя он конфету не брал, а у меня враз проглотит.

Проводник небрежно бросил конфету собаке. Она отвернула голову в сторону

и подобрала лапы, словно боялась об эту конфету обмараться.

— Ого! — подмигнул Глазычев жене. — Обиделся.

— На что?

— Ревнует.

— Да ну тебя, — засмеялась жена.

Подойдя к Мухтару, Глазычев погладил его твердой, сильной рукой по

голове и тихо, в самое ухо, пояснил:

— Ты холостяк, а я женатый. У меня семья, Мухтар. Понял? Человеку без

семьи живется так себе. Как собаке ему живется, понял?

— Балуешь его, Коля, — сказала жена.

— А чего он в жизни видит? — сказал Глазычев. — Из клетки на работу, с

работы обратно в клетку...

Тем временем дела Мухтара на службе пошли в гору. Слава его началась с

пустячного воровства, однако, раскрывая эту кражу, собака Глазычева, как

выражаются проводники, «хорошо сыграла», и о ней заговорили уважительно.

В одном из пригородов, на Карельском перешейке, дважды в течение месяца

обкрадывали кладовую военного санатория. Из кладовой уносили продукты и вино. В

первый раз выезжал в санаторий Дуговец с Доном, обшарил все окрестности,

вернулся в питомник ни с чем, ругая администрацию санатория дурными словами: во

взломанную кладовую лазали все кому не лень, территория затоптана больными,

собаке там делать нечего.

— Сама, наверное, администрация и тиснула продукты, — заключил Дуговец.

— У директора и кладовщицы морды — пробы негде ставить.

Во второй раз отправили на кражу Глазычева.

Старший оперуполномоченный, поехавший вместе с ним, рассказал ему по

пути, что из военного округа уже раздраженно жаловались в Управление комиссару

на беспомощность угрозыска.

— На крайний случай, — предложил оперуполномоченный, — примем такое

решение. Я сделаю разработочку, выясним подозреваемого, а собака пускай по

твоему сигналу его облает. С перепугу он, может, и расколется...

— Не подойдет, — сказал Глазычев. — Я люблю работать чисто.

В санаторий они прибыли рано утром, но подъем уже прозвонили и народу в

усадьбе толклось порядочно. Слух о том, что вторично обворована кладовая,

разнесся мгновенно, больные бродили группами, шумно обсуждая ночное событие.

Кладовая помещалась позади кухни, в углу усадьбы. Здесь сейчас тоже

стояли люди: начальник санатория в военной шинели, какой-то старичок в пижаме,

кладовщица в белой куртке, культработник с баяном и стройный, высокий капитан в

кителе с пограничными петлицами. У ног капитана сидел красавец пес, немецкая

овчарка.

Все, кто стоял здесь, обращались почему-то не к начальнику санатория, а

к симпатичному старику в пижаме. Увидев это, старший оперуполномоченный протянул

ему свое удостоверение и представился, но старик пожал узенькими плечами.

Все, кто стоял здесь, обращались почему-то не к начальнику санатория, а

к симпатичному старику в пижаме. Увидев это, старший оперуполномоченный протянул

ему свое удостоверение и представился, но старик пожал узенькими плечами.

— Я — отдыхающий. Вот начальник санатория.

— Я — отдыхающий. Вот начальник санатория.

У начальника лицо было размыто красными пятнами, он рассеянно взглянул

на уполномоченного, на Глазычева, на Мухтара и спросил:

— Вы с собакой?

Затем обернулся к старику:

— Товарищ генерал, из уголовного розыска тоже прислали собаку.

— Ну что ж, — сказал старик, — как говорится, один ум хорошо, а два

лучше. Пусть побеседуют с капитаном, он им расскажет обстановку... Да бросьте вы

так волноваться, Евгений Борисович, — улыбнулся он начальнику санатория и

покачал свой по-солдатски стриженной седой головой. — На фронте были храбрым

офицером, а сейчас трусите...

— На хозяйственной работе страшнее, товарищ генерал, — ответил

начальник, тоже пытаясь улыбнуться, но вместо улыбки у него дернулись губы, и с

внезапной злой горечью он добавил: — На войне я, по крайней мере, знал, из-за

чего могу погибнуть...

Оперуполномоченный вместе с Глазычевым отозвали капитана в сторону.

Оказалось, что этого пограничника с собакой сегодня поутру вызвал из соседней

части генерал, который тоже был пограничником.

Капитан держался с милицейскими уверенно, разговаривал иронически,

особенно с Глазычевым: низенький проводник в своей трепаной кепчонке и видавшем

виды плаще, очевидно, не вызывал в этом подтянутом офицере никакой веры и

уважения. А может, и просто он принадлежал к той породе военных, которые

недолюбливают милицию.

— Собачонка у тебя сугубо гражданская, — сказал он Глазычеву. — Лапку

умеет давать?

— А вы попробуйте, товарищ капитан, — простодушно предложил Глазычев. —

Она как раз с утра не завтракала.

Оперуполномоченный стал вежливо расспрашивать капитана. Тот отвечал

лаконично. Поскольку вызвали, постольку приехал. Применял своего пса, хотя в

данных конкретных условиях это занятие совершенно бессмысленное, исключительно

для провождения времени. Тут с ночи ездили по территории грузовики, залили

кругом бензином.

— Пойду-ка я поговорю с народом, — сказал оперуполномоченный.

Глазычев вынул папиросы, протянул капитану, тот был некурящий.

— Вы с какого места, товарищ капитан, давали собаке след? — спросил

Глазычев.

— С какого надо, с такого и давал. Ревизор нашелся!

— Я ведь потому спрашиваю, — терпеливо объяснил Глазычев, — что мне

неохота водить своего Мухтара там, где вы ходили со своей собакой.

— К твоему сведению, — сказал капитан, — где мой пес работал, там

другому уже делать нечего.

— Попыток не убыток, — сказал Глазычев.

— Хочешь показать свое «я»? — спросил капитан.

— Интересный у нас с вами получается разговор, — улыбнулся Глазычев. —

Вроде вы от одной лавки работаете, а я от другой.

Он пошел прочь от капитана. «Бывают же такие люди, — думал Глазычев, —

даже представить себе совестно».

Велев Мухтару сидеть и для верности привязав его поводком к сосне, он

обошел усадьбу. Она была обнесена высоким, метра в три, дощатым забором. Подле

ворот и калитки стояла проходная будка, в ней дежурил вахтер. У вахтера Глазычев

узнал, что на ночь ворота с калиткой берутся на запор. И в нынешнюю ночь, и при

совершении прошлой кражи запоры оставались нетронутыми.

— Картина ясная, — сказал вахтер. — Сигал, паразит, через забор. Мне

всех более Верку жалко. Затаскают ее теперь...

— Это кто ж такая Верка?

— Кладовщица.

— Не обязательно будут таскать, — сказал Глазычев, однако подумал, что

непременно станут таскать.

Он пошел в кладовую. На бочке с огурцами сидела рыжая толстая девушка в

белой куртке, она часто сморкалась и плакала.

— Напрасно вы, девушка, прежде времени расстраиваетесь, — сказал ей

Глазычев. — Вон какую сырость развели. Вас Верой зовут?

— А хотя бы, — ответила она. — Вы тоже из милиции?

— Ага, — сказал Глазычев и сел рядом на вторую бочку. Постучав по ней

кулаком, спросил: — Капуста?

От удивления, что он так участливо с ней беседует, кладовщица перестала

плакать. За этот месяц ее несколько раз допрашивали, не всегда вежливо, и она с

обидой чувствовала, что ее на всякий случай в чем-то подозревают. Больше того,

когда ее допрашивал оперуполномоченный, он давал ей понять, что хорошо бы, если

б она назвала кого-нибудь, кто мог совершить кражу из кладовой. Назвать она

никого не смогла, и оперуполномоченный остался ею недоволен.

— Такое наказание на мою голову, — всхлипнув, пожаловалась она

Глазычеву. — За один месяц — второй раз!..

— И помногу уносят? — спросил Глазычев.

— Ужас! Пять окороков висели, я на базе еле вымолила за третий квартал.

Сыр голландский, восемнадцать кило. Масло несоленое, высшего сорта, два ящика.

Вино кагор, для желудочников. Цыплята жировые, — Евгений Борисович в округ

ездил, выхлопотал... Теперь не знаю, что будем закладывать в котел... А ваш, из

милиции, говорит: «Больно, говорит, много перечисляете, гражданочка, под одну

кражу!»

— Это он пошутил, — сказал Глазычев.

— Какие могут быть шутки, когда у людей горе... Сейчас начнут под

Евгения Борисовича копать...

Посидев с кладовщицей еще минут десять, Глазычев вышел, жалея девушку.

Бывало, конечно, что и такие девушки оказывались виноватыми, — всяко бывало, но

он привык оберегать себя от поспешного недоверия к людям. Точка зрения Дуговца,

направленная против всякого человека: «Ты мне сперва докажи, что ты не виноват»,

— была Глазычеву неприятна. Жить с ней было, неудобно и гадко, как на пустом

болоте.

Сидя на бочке в кладовой, он обдумал, с чего начать поиски. Приводить

сюда Мухтара не было никакого смысла: наследили здесь и люди, и собака, и

машины. Кражу, конечно, совершили артельно: одному вору столько не унести.

Вероятно, вахтер был прав — лазали через забор.

И Глазычев, начав с угла у кухни, медленно пошел вдоль забора. Земля

подле забора местами была утоптана, а кое-где рос кустарник. Осмотрел Глазычев

кустарник — поломанных или сильно примятых веток не было. Обойдя всю территорию,

он пошел в обратном направлении, теперь оглядывая доски забора. На одной из

поперечных прожилин он заметил оторванную щепку, она висела на волоконце. Могли

оборвать ее сапогом, когда перемахивали через забор, а может, и висела она

спокон веку. Он дошел до конца и снова вернулся к этому месту. Щепка как

щепка.

Во время работы к Глазычеву всегда привязывалась какая-нибудь

бессмысленная фраза, которую он, не слыша, повторял шепотом. И сейчас,

склонившись над прожилиной, он шептал:

— Тем не менее... Тем не менее...

А что «тем не менее», черт его знает.

Щепку он оторвал, сунул ее в щель забора насквозь, чтобы видно было с

той стороны, в каком она месте висела. Затем, взяв Мухтара, который уже устал

сидеть и нервно перебирал лапами, вышел с ним в лес, окружающий санаторий.

Там, где торчала из забора щепка, проходила по земле мелкая канава.

Спустив здесь Мухтара с поводка, Глазычев подал ему команду: «Апорт!»

Мухтар был дотошным псом. Если ему велели: «Апорт!», он обшаривал носом

каждую травинку и все, что попадалось по пути, даже горелые спички, сносил к

проводнику.

Стоя под сосной, Глазычев принимал доставляемое собакой барахло: старые

консервные банки, ржавые гвозди, истлевшие тряпки.

— Тем не менее... — шептал Глазычев. — Тем не менее...

Мухтар принес веревочку. Веревочка была жирная. Глазычев понюхал ее, она

пахла ветчиной. Такими веревочками обвязывают окорока.

— Молодец! — сказал собаке проводник. — Рядом!

Он взял ее за ошейник, погладил, затем подвел к тому месту, где валялась

веревка, приказал нюхать и, как всегда тревожно, скомандовал:

— След!

Мухтар пошел.

Судя по хвосту и ушам, он шел верно, не сомневаясь. Идти за ним было

трудно, потому что он пер напролом, через кусты и ямы.

Они двигались уже минут сорок, когда Мухтар вдруг замедлил шаг у

поваленной, полусгнившей сосны, обошел ее вокруг, часто тыча морду в осыпавшуюся

хвою и фыркая, затем стал быстро выбрасывать лапами землю.

Они двигались уже минут сорок, когда Мухтар вдруг замедлил шаг у

поваленной, полусгнившей сосны, обошел ее вокруг, часто тыча морду в осыпавшуюся

хвою и фыркая, затем стал быстро выбрасывать лапами землю.

Землей засыпаны были ящики с маслом и вином. Окорока и сыр, уложенные в

мешок, лежали тут же.

Глазычев сел на поваленный ствол, обмахнул потное лицо кепочкой,

покурил. Мухтар, вывалив мокрый язык, лежал рядом, изредка облизываясь на

ветчину.

— Славная ты собака, — сказал ему Глазычев. — Есть люди похуже тебя. А

ветчины не получишь, приучайся жить по средствам, на свою зарплату... Я вон в

кладовой как хотел соленого огурца, и то не попросил. У нас с тобой знаешь какая

деликатная работа? Попросишь, а потом скажут — взятка...

— Славная ты собака, — сказал ему Глазычев. — Есть люди похуже тебя. А

ветчины не получишь, приучайся жить по средствам, на свою зарплату... Я вон в

кладовой как хотел соленого огурца, и то не попросил. У нас с тобой знаешь какая

деликатная работа? Попросишь, а потом скажут — взятка...

И, вспомнив, что собак все-таки положено поощрять уставными словами,

проводник сказал:

— Хорошо, Мухтар. Хорошо!

Но Мухтар больше любил, когда Глазычев разговаривал с ним обыкновенным

человеческим языком.

Отдохнув немного, проводник сходил за оперуполномоченным. Они зарыли

ящики и мешок в том же месте, где все это лежало, аккуратно присыпали хвоей и

ушли с Мухтаром неподалеку в кусты.

Сидеть в засаде пришлось до рассвета. Под утро явились за своим добром

воры. Трое парней с лопатой, оставив на дороге грузовик, пешим ходом дошли до

поваленной сосны, поплевали на руки и принялись разгребать землю.

— Спускай собаку, — шепнул оперуполномоченный.

— Рано, — ответил Глазычев. — Пусть сперва вынут харчи. А то потом

отопрутся: скажут, что просто так ямку копали...

Когда проводник с оперуполномоченным поднялись из кустов и крикнули:

«Стой! Руки вверх!» — парни бросились кто куда.

Мухтару велено было задержать их. Он сделал это легко и быстро — собрал

трех воров, как наседка собирает разбежавшихся цыплят. Не пришлось даже

потрепать их: увидев мчащегося на них пса, воры приросли к земле намертво, а

Мухтар был воспитан рыцарски — неподвижных врагов он не трогал.

Шло время. Мухтар матерел.

Шло время. Мухтар матерел.

Он уже весил больше пятидесяти кило, грудь его и крестец раздались

вширь, лапы стали толстыми, звериными, на мощной шее серым цветом играла хорошо

промытая, длинная шерсть — она была как богатый воротник на франте.

В стужу он не уходил через лаз в зимнее помещение, а спал тут же, в

клетке, на заиндевевшем полу; утром потягивался, выпуская из пасти клубы

пара.

Зимой работы бывало поменьше. В крепкие морозы собак применять было

почти бесполезно: чутье их на сильном холоду отказывало. Да и ворье по зиме

больше отсиживается.

Однажды пришли к Мухтару гости.

Это случилось в один из тех дней, когда в питомнике проводят с собаками

тренировочные занятия. Мухтар уже отработал свой урок, и Глазычев собирался

увести его, когда в калитку, в сопровождении майора Билибина, вошли двое гостей:

молодая женщина, от которой сильно пахло духами, и пожилой моряк.

Женщина тотчас же, еще издали узнала свою собаку.

— Саша! — восхищенно сказала она пожилому моряку. — Ты только посмотри,

какой он стал красавец! Я же тебе говорила, что мы отдаем его милым людям...

И, обернувшись к Билибину, она протянула ему маленькую, мягкую руку.

— Мы вам ужасно благодарны, товарищ майор! Спасибо.

— Не на чем, — сказал Билибин. — Своих денег он стоит.

— Денег? — спросил моряк. Он посмотрел на жену: — Каких денег, мама?

— Ах да господи! Я же тебе сто раз рассказывала...

Она ускорила шаг, почти побежав к собаке.

— Мухтар, Мухтар, Мухтарушка!

В ласковом голосе ее угадывались слезы жалости и умиления.

Служебно-розыскная овчарка Мухтар не терпела, когда посторонние люди

называли ее по кличке. Этому она была обучена Глазычевым.

Мухтар обернулся на шум. Какая-то женщина в распахнутой шубе быстро шла

к нему, повторяя громким чужим голосом:

— Мухтарушка, Мухтарчик...

Зарычав, он кинулся на нее и, как его учили в школе, с разбега повалил

наземь.

Глазычев, не успевший его удержать, помог женщине подняться и принялся

смущенно оббивать снег с ее шубы.

— Не узнал! — плакала она от обиды. — Как он посмел забыть меня?..

Чувствуя себя виноватым, проводник старался успокоить ее и оправдать

Мухтара, бормоча что-то про рефлексы, торможение и сигнальную систему.

Пожилой моряк стоял рядом.

Он спросил:

— Ты не ушиблась, мама?

Затем, трудно улыбнувшись, сказал Билибину:

— Вероятно, собаки, так же как и люди, не любят, когда их продают.

Билибин подтвердил, что большинство псов в питомнике через год-два

напрочь забывают своих бывших хозяев.

— Ясно, — сказал моряк. — Я бы не расстался с ним, но супруга опасалась,

что он искусает сынишку.

Больше они в питомнике не появлялись.

Шло время, течения которого Мухтар не замечал и не понимал. Он знал свою

работу, скучал, когда проводник уходил в отпуск.

Сменился сосед по клетке справа: беднягу Дона списали по старости, у

него провисла спина и стерлись клыки. Дуговец свез его в ветеринарную лечебницу

и вернулся оттуда уже один.

Овчарки снова стали именоваться «немецкими», а не

«восточноевропейскими», — это Мухтару было безразлично.

Старший инструктор Дорохов вышел на пенсию, — и этого Мухтар тоже не

заметил.

Вместо Дорохова на его должность поставили Дуговца.

Дуговец так сильно старался подчеркнуть, что это новое назначение отнюдь

не меняет его прежних взаимоотношений с проводниками, что все они тотчас же

почувствовали: появился новый начальник.

С прежними своими друзьями по службе он был так же прост в обращении,

мог так же дружески хлопнуть их по плечу, так же подмигнуть им, однако если и

они отвечали ему тем же, то старший инструктор Дуговец незамедлительно давал им

понять, что он — старший инструктор Дуговец.

Сложнее всего было с Глазычевым. Всяко пытаясь поставить легкомысленного

проводника на место, Дуговец стал со временем говорить ему «вы», подчеркивая

этим, что между ними легла административная пропасть.

На еженедельных занятиях, на полугодовых проверочных испытаниях Дуговец

обеспечивал Глазычеву, когда только мог, самое большое количество замечаний в

актах.

Облекалось это всегда в форму дружеского участия:

— Ты пойми, Глазычев, я же тебе добра желаю.

Или иначе:

— Ты меня знаешь, Глазычев: я кому хочешь выложу правду в глаза.

Или еще иначе:

— Другому бы я спустил. А с тебя и спрос больше.

И в порыве откровенности — а порывами откровенности он был очень силен —

Дуговец рассказывал проводнику, как третьего дня в кабинете начальства (не буду

называть тебе фамилии) он нахваливал работу Глазычева, выхлопатывая ему премию.

На самом деле было не совсем так: делал все это Билибин в присутствии Дуговца,

который вякал что-то насчет премии для молодого Ларионова, но сейчас, делясь с

Глазычевым, Дуговец был совершенно уверен, что все происходило именно так, как

он рассказывал. И его даже искренне раздражало, что в насмешливом лице Глазычева

не видно было и тени благодарности.

Премию Глазычеву, как и всякому человеку, получить хотелось, но он

равнодушно говорил:

— Да ну ее к шуту! Ты лучше себя не забудь, а то ты все для людей и для

людей...

Обиженно пошевелив скулами, Дуговец произносил:

— Слишком много вы об себе понимаете, товарищ Глазычев...

Тем временем служба Глазычева проходила успешно. Папка с «личным делом»

Мухтара становилась все толще. В папке уже лежала сотня «актов применения

служебно-розыскной собаки», где подробно описывалось, на какое преступление

выезжал Мухтар и что ему удалось сделать. С бухгалтерской точностью каждый год

подсчитывалась стоимость разысканного имущества и количество задержанных

жуликов.

В беспокойные ночи проводник выезжал с Мухтаром по нескольку раз. Мухтар

лазал по крышам, забирался в подвалы, в кочегарки, совал нос в выгребные ямы,

ползал в канализационные люки, прыгал через заборы — он шел туда, куда вело его

чутье. Бывало, что чутье отказывало ему, потому что опытный жулик посыпал свой

путь табаком, махоркой, поливал креозотом, керосином, бензином. Дойдя до

изгаженного таким способом следа, Мухтар начинал растерянно и злобно топтаться

на месте, покуда Глазычев не приходил ему на помощь. Проводник принимался водить

собаку большими кругами, огибая исчезнувший след и ища его продолжения. Глазычев

знал то, чего не знала собака: на ходу человек роняет мельчайшие невидимые

частицы своей одежды и кожи; ветром эти частицы сносит в сторону иногда на семь

— восемь метров. И проводник водил своего пса до тех пор, пока он снова азартно

не бросался на поиски.

После каждого выезда Мухтар укладывался спать в клетке на заднем дворе