Иточник: Д.Л. Мордовцев «За чьи грехи?»

«Великий раскол»

Москва, издательство «Правда», 1990

Составление и подготовка текста Н. Н. Акоповой

Вступительная статья и комментарии С. И. Панова и А. М. Ранчина

Иллюстрации и оформление Г. И. Саукова

OCR и правка текста: Давид Титиевский, январь 2007

года, Хайфа

-------------------------------------------------------------------

Даниил

Мордовцев

ЗА ЧЬИ ГРЕХИ?

ПОВЕСТЬ

ИЗ ВРЕМЕН БУНТА РАЗИНА

1. Царское сиденье

В грановитой палате, в столовой избе, у

великого государя с боярами «сиденье».

Это было 5 мая 1664 года.

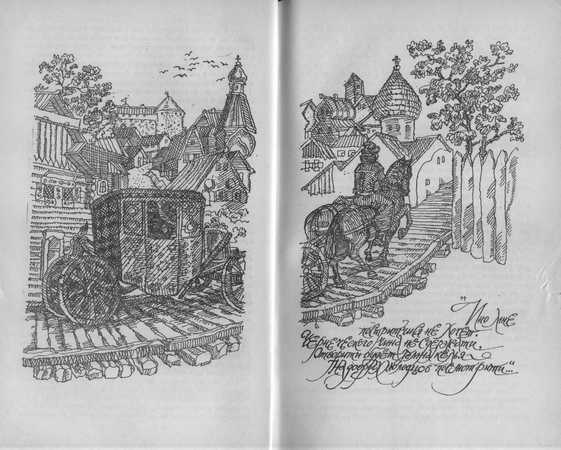

С раннего утра, которое выдалось таким

ярким и теплым, обширная площадь около дворца запружена каретами, колымагами и

боярскою дворовою челядью с оседланными конями в богатой сбруе. Экипажи и кони

принадлежат московской знати, нахлынувшей во дворец к царскому сиденью:

обширное постельное крыльцо, словно маковое поле, пестрит цветною и золотою

одеждою площадных стольников, стряпчих и дворян московских.

Эта пестрая и шумная толпа поминутно

расступается и поклонами провожает знатных и близких бояр, которые через

постельное крыльцо проходят прямо в царскую переднюю. Это уже великая честь, до

которой стольникам, стряпчим и дворянам высоко, как до креста на колокольне

Ивана Великого.

Но и передняя уже давно полна: кроме бояр,

в ней толпятся, по праву, окольничие, что удостоиваются великой чести быть

иногда «около» самого государя, равнодумные дворяне и думные дьяки.

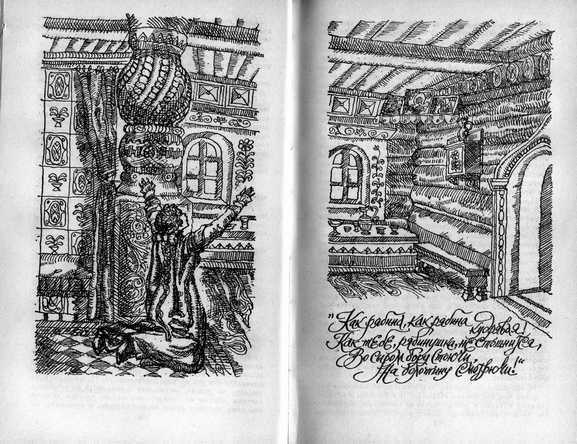

Наконец, в самой столовой избе, в

«комнате»,— высшая знать московская, самые сановитые бородачи. Тут же и великий

государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец. Он

сидит в переднем углу, на возвышении со ступенями. Под ним большое золоченое

кресло. Столовая изба так и блестит золотом и серебром изящной, а чаще

аляповатой московской работы: на одном окне, на золотом бархате, красуются

рядом четверо серебряных часов-курантов; у того же окна — серебряный стенной

«шандал»; на другом окне — большой серебряник с лоханью, а по сторонам его —

высокие рассольники; на третьем окне, на золотом бархате — другой серебряный

рассольник да серебряная позолоченная бочка, «мерою в ведро». На рундуке,

против государева места, и на ступенях постланы дорогие персидские ковры; около

столпа, упирающегося в потолок столовой избы,— поставец: на нем ярко горят под

лучами весеннего солнца всевозможные драго-

32

ценные сосуды — золотые, серебряные, сердоликовые,

яшмовые.

Едва царь уселся в кресло, как на

постельном крыльце произошло небывалое смятение. Послышался смешанный говор, из

которого выделялись отдельные голоса:

— Хохлы! хохлатые люди едут!

— Это черкасы, гетмановы Ивана Брюховецкого

посланцы на отпуск к великому государю.

— Смотрите! смотрите! каки усищи!

— И головы бриты, словно у татар.

— Только у татар хохлов нету, а эти с

хохлами. Действительно, из-за карет и колымаг, запружавших дворцовую площадь,

показалась небольшая группа всадников. Это и были гетманские посланцы, всего

пять человек. Их сопровождал стрелецкий сотник, а почетную свиту их составляли

три взвода стрельцов от трех приказов, только без пищалей, как полагалось по

придворному церемониалу. Своеобразная, очень красивая одежда и вся внешность

украинцев, столь редких в то время гостей на Москве, не могли не поражать

москвичей. Высокие смушковые шапки с красными верхами, лихо заломанные к

затылку и набекрень; выпущенные из-под шапок, словно девичьи косы,

чубы-оселедцы, закинутые за ухо и спускавшиеся до плеч; длинные, ниспадавшие

жгутами, черные усы; яркие цветные жупаны, отороченные золотыми позументами; такие

же яркие, только других, еще более кричащих цветов шаровары, пышные и широкие,

как юбки, и убранные в желтые и красные сафьянные сапоги с серебряными

«острогами» и подковами,— все это невольно бросалось в глаза, вызывало

удивление москвичей.

Посланцы сошли с коней и направились к

постельному крыльцу.

— Потеснитесь малость, госпόдо

стольники и стряпчие! Дайте дорогу посланцам его ясновельможности гетмана Ивана

Мартыновича Брюховецкого и всего войска запорожского низового,— говорил

стрелецкий сотник, проводя посланцев чрез постельное крыльцо.

— Добро пожаловать, дорогие гости! —

слышались приветствия среди толпившихся на крыльце.

Посланцы вступили в переднюю, а из нее

введены были в столовую избу пред лицо государя. Их встретил думный дьяк Алмаз

Иванов. Бояре, чинно сидевшие в избе и почтительно уставившие брады свои и очи

в светлые очи «тишайшего», так же чинно повернули брады свои и очи к вошедшим.

Полное, добродушное лицо царя и осо-

33

бенно глаза его осветились едва заметною

приветливою улыбкой.

Посланцы низко поклонились и двумя пальцами

правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом великому государю, по

этикету. Но все молчали.

Тогда выступил Алмаз Иванов и, обратясь к

лицу государя, громко возгласил:

— Великий государь царь и великий князь Алексей

Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель!

Запорожского гетмана Ивана Брюховецкого посланцы, Гарасим Яковлев с товарищи,

вам, великому государю, челом ударили и на вашем государском жалованье челом

бьют.

Посланцы снова ударили челом.

— Гарасим! Павел!— снова возгласил дьяк,

обращаясь уже к посланцам.— Великий государь и великий князь Алексей

Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель,

жалует вас своим государским жалованьем: тебе, Гарасиму,— атлас гладкий, камка,

сукно лундыш, два сорока соболей да денег тридцать рублев.

Герасим ударил челом на государском

жалованье и поправил оселедец, который, словно девичья коса, перевесился с

бритой головы на крутой лоб запорожца.

— А тебе, Павлу,— продолжал дьяк, обращаясь

к Павлу Абраменку, товарищу Герасима,— тебе — атлас, сукно лундыш, сорок

соболей да денег двадцать рублев.

И Абраменко ударил челом.

— А вас, запорожских казаков (это дьяк

говорил уже остальным трем запорожцам, стоявшим позади посланцев) и твоих

посланных людей (это опять к Герасиму) царское величество жалует своим

государским жалованьем от казны.

И остальные ударили челом.

Царь, сидевший до этого времени неподвижно

в своем золотном одеянии, словно икона в золотой ризе, повернул лицо к Алмазу

Иванову и тихо проговорил:

— Сказывай наше государское слово.

И дьяк возгласил заранее приготовленную и

одобренную царем и боярами речь.

— Герасим! Великий государь царь и великий

князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и

обладатель, велел вам сказати: приезжала есте к нам, великому государю, к

нашему царскому величеству, по присылке гетмана Ивана Брюховецкого

34

и всего войска запорожского с листом. И мы, великий государь, тот лист

выслушали, и гетмана Ивана Брюховецкого и все войско запорожское, за их службу,

что о нашей царского величества милости ищут, жалуем, милостиво похваляем и,

пожаловав вас нашим царского величества жалованьем, велели отпустить к гетману

и ко всему войску запорожскому. И посылаем с вами к гетману и ко всему войску

запорожскому нашу царского величества грамоту. Да к гетману ж и ко всему войску

запорожскому посылаем нашего царского величества ближнего стольника Родиона

Матвеевича Стрешнева да дьяка Мартемьяна Бредихина. И как вы будете у гетмана,

у Ивана Брюховецкого, и у всего войска запорожского, и вы ему, гетману, и всему

войску запорожскому нашего царского величества милость и жалованье расскажите.

Проговорив это, Алмаз Иванов, по знаку

царя, приблизился к «тишайшему» и взял из рук его грамоту, и тут же передал ее

главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцеловав ее и печать на

ней, бережно уложил в свою объемистую шапку.

Затем дьяк, опять-таки по знаку царя,

обратился снова к послам:

— Гарасим! Великий государь царь и великий

князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и

обладатель, жалует вас, посланцев гетмана и всего войска запорожского, к руке.

«Гарасько-бугай», как его дразнили в

Запорожье товарищи за его воловью шею и за такое же воловье здоровье, тихо, но

грузно ступая по полу своими желтыми сафьянными сапожищами с серебряными

острогами, приблизился к ступеням, которые вели к государеву сиденью, осторожно

поставил ногу на первую ступень, как бы боясь, что она не выдержит воловьего груза,

потом на вторую и, перегнувшись всем своим массивным корпусом, бережно

приложился к белой, пухлой, «як у матушки игуменьи» (подумал он про себя),

выхоленной царской руке, словно к плащанице. За ним приложились и остальные

посланцы. Только последний из них, Михайло Брейко, поцеловав царскую руку и

почтительно пятясь назад, оступился на ступеньке и грузно повалился на пол у

подножия государского сиденья.

— Оце лихо! николи с коня не падав, а тут,

бачь, упав! — невольно вырвалось у него.

Наивность запорожца рассмешила «тишайшего»,

а за ним рассмеялась и вся столовая изба.

35

Молодец, однако, скоро оправился и стал на

свое место, а дьяк Алмаз снова выступил с отпускной речью.

— Гарасим!— возгласил он.— Великий государь

царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих

государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованьем — в

стола место корм.

Посланцы в последний раз ударили челом на

государеве жалованье — на корму — и удалились.

— Какие молодцы! — весело сказал Алексей

Михайлович, когда за казаками затворилась дверь.— С таким народом любо жить в

братской приязни и любительстве.

В это время из-за широких боярских спин, с

задней скамьи, поднимается стройный молодой человек и выступает на середину

избы. Одежда на нем была богатая, изысканная, какую носила тогдашняя золотая

молодежь. Из-под кафтана темно-малинового бархата ярко выделялся зипун из

белого атласа с рукавами из серебряной объяри; к вороту зипуна пристегнута была

высокая, шитая, разукрашенная жемчугом и драгоценными камнями «обнизь» — род

стоячего воротника. Кафтан, скорее кафтанец, на нем был такой же щегольской:

запястья у рукавов кафтанца были вышиты золотом, по которому сверкали крупные

зерна жемчуга, а разрез спереди кафтанца и подол оторочены были золотною узкою

тесьмою с серебряным кружевом; шелковые шнуры с кистями и массивные пуговицы с

изумрудами делали кафтанец еще наряднее.

При виде нарядного молодого человека

Алексей Михайлович приветливо улыбнулся. Тот истово ударил челом — по-божески:

поклонился до земли и коснулся лбом пола.

— А — это ты, Иван Воин,— приветствовал его

государь.

Молодой человек поднялся с полу и откинул

назад курчавые волосы. Лицо его рдело от смущения, хотя он и ответил улыбкой на

улыбку царя.

— На отпуск пришел? — спросил последний.

— На отпуск, великий государь,— был ответ.

Алексей Михайлович обратился к Алмазу

Иванову.

— Все готово к отъезду?

— Все, государь,— отвечал дьяк,— все в

посольском приказе.

— И грамоты к послам, и наша царская казна?

— Все, великий государь, как ты указал и

бояре приговорили.

36

— Хорошо. Поезжайте же (Алексей Михайлович

обратился к молодому человеку) — поезжай с Богом, да кланяйся от меня отцу.

Простись со мной — и ступай с Богом.

Молодой человек поднялся к царскому сиденью

и горячо поцеловал государеву руку. Алексей Михайлович поцеловал его в голову,

как родного сына.

— Учись у отца служить нам, великому

государю,— сказал он в заключение.

Молодой человек вышел из столовой избы весь

взволнованный.

II.

А соловей-то заливается!..

Вечером того же дня, с которого началось

наше повествование, по одному из глухих проулков, выходивших к Арбату,

осторожно пробиралась закутанная в теплый охабень высокая фигура мужчины.

Легкая соболевая шапочка так была низко надвинута к самым бровям и ворот охабня

так поднят и с затылка и выше подбородка, что лицо незнакомца трудно было

разглядеть. По всему видно было, что он старался быть незамеченным и

неузнанным. По временам он осторожно оглядывался — не видать ли кого-либо

сзади. Но переулок, скорее проулок, был слишком глух, чтоб по нем часто могли

попадаться пешеходы, особливо же в такой поздний час, когда Москва собиралась

спать или уже спала.

Но северные весенние ночи — предательские

ночи. Они не для тайных похождений: ни для воров, ни для влюбленных. Впрочем,

глядя на нашего незнакомца, смело можно было сказать, что это не вор, а скорее

политический заговорщик или влюбленный.

По обеим сторонам проулка, по которому

пробирался таинственный незнакомец, тянулись высокие каменные заборы, с

прорезями наверху, оканчивавшиеся у Арбата и загибавшиеся один вправо, другой

влево. И тот, и другой забор составляли ограды двух боярских домов, выходивших

37

на Арбат. При обоих домах имелись тенистые сады, поросшие липами,

кленами, березами и высокими рябинами, только на днях начавшими покрываться

молодою яркою листвой. Из-за высокой ограды сада, тянувшегося с правой стороны,

по которой пробирался ночной гость, неслись переливчатые трели соловья.

Незнакомец вдруг остановился и стал прислушиваться. Но не трели соловья

заставили его остановиться: до его слуха донесся через ограду тихий серебристый

женский смех.

— Это она,— беззвучно прошептал

незнакомец,— видно, что ничего не знает.

Он сделал несколько шагов вперед и очутился

у едва заметной калитки, проделанной в ограде правого сада. Он еще раз

остановился и прислушался. Из-за ограды слышно было два голоса.

— Только с мамушкой... Господи благослови!

Тихо, тихо щелкнул ключ в замочной

скважине, и калитка беззвучно отворилась, а потом так же беззвучно закрылась.

Незнакомец исчез. Он был уже в боярском саду.

Русские женщины, особенно жены и дочери

бояр XVI и XVII

века, жили затворницами. Они знали только терем да церковь. Ни жизни, ни людей

они не знали. Но люди — везде и всегда люди, подчиненные законам природы. А

природа вложила в них врожденное, роковое чувство любви. Любили люди и в XVII веке, как они любят в XIX и будут любить в XX и даже в двухсотом столетии. А любовь — это божественное чувство —

всемогуща: перед нею бессильны и уединенные терема, и «свейские замки»,

считавшиеся тогда самыми крепкими, и высокие каменные ограды, и даже

монастырские стены!

А если люди любят — а любовь божественная

тайна,— то они и видятся тайно, находят возможность свиданий, несмотря ни на

какие грозные препятствия.

Недаром юная Ксения Годунова, заключенная в

царском терему и ожидавшая пострижения в черницы, плакалась на свою горькую

долю:

«Ино мне постритчися не хочет.

«Чернеческого чина не сдержати,

«Отворити будет темна келья —

«На добрых молодцов посмотрити»...

Хоть посмотреть только! Да не из терема

даже, а из монастырской кельи...

— Воинушко! свет очей моих!— тихо

вскрикнула девушка, когда, сбросив с себя охабень и шапку, перед нею,

40

словно из земли, вырос тот статный молодой человек, которого утром мы

видели в столовой избе и которого царь Алексей Михайлович назвал Иваном Воином.

Девушка рванулась к нему. Это было еще

очень юное существо, лет шестнадцати — не более. На ней была тонкая белая

сорочка с запястьями, вышитыми золотом и унизанными крупным жемчугом. Сорочка

виднелась из-за розового атласного летника с широкими рукавами — «накапками»,

тоже вышитыми золотом с жемчугами.

— Вот не ждала — не гадала...

Пришедший молчал. Он как будто боялся даже

заговорить с девушкой и потому обратился прежде к старушке-мамушке, вставшей со

скамьи при его появлении.

— Здравствуй, мамушка,— тихо сказал он.

— Здравствуй, сокол ясный! Что давно очей

не казал?

Пришедший подошел к девушке. Та потянулась

к нему и, положив маленькие ручки ему на плечи, с любовью и лаской посмотрела в

глаза.

— Что с тобою, милый? — с тревогой спросила

она.

— Я пришел проститься с тобой, солнышко

мое! — отвечал он дрогнувшим голосом.

— Как проститься? Для чево? — испуганно

заговорила девушка, отступая от него.

— Меня государь посылает к батюшке и к

войску,— отвечал тот.

Девушка как подкошенная молча опустилась на

скамью. С розовых щечек ее медленно сбегал румянец. Она беспомощно опустила

руки, словно плети.

Теперь она глядела совсем ребенком. Голубые

ее с длинным разрезом глаза, слишком большие для взрослой девушки, смотрели

совсем по-детски, а побледневшие от печали губки также по-детски сложились,

собираясь, по-видимому, плакать вместе с глазами.

— Для тово я так давно и не был у тебя,—

пояснил пришедший,— таково много было дела в посольском приказе.

Девушка продолжала молчать. Губы ее все

более и более вздрагивали. Пришедший приблизился к ней и взял ее руки в свои.

Руки девушки были холодны.

— Наташа! — с любовью и тоской прошептал

пришедший.

Девушка заплакала и, высвободив свои руки

из его рук, закрыла ими лицо.

— Наташа! — продолжал он с глубокой

нежностью.— Если ты любишь меня...

41

При этих словах девушка быстро встала как

ужаленная...

— А ты этого не знал?— глухо спросила она,

вся оскорбленная в своем чувстве этим «если».

— Прости, радость моя! Мое сердце кровью

исходит, ум мутится,— быстро заговорил пришедший,— сил моих нету оторваться от

тебя... Коли ты любишь, ты все сделаешь.

Девушка вопросительно посмотрела на него.

Но он, по-видимому, не решался продолжать и стоял, потупив голову, словно бы

прислушиваясь к соловью, который изливал свою безумную любовь в страстных

трелях любовной мелодии.

— Наташа! обвенчаемся ныне же, сейчас! — и

поедем вместе к батюшке! — вырвалось у него признание, как порыв отчаянья.

Девушка, казалось, не поняла его сразу.

Только глаза ее расширились.

— Я уже и священника знакомого условил,—

продолжал пришедший,— я уже совершенен возрастом — могу делать, что Бог на душу

положит; а мне Бог тебя дал, сокровище бесценное! Мы обвенчаемся и поедем к

батюшке — он благословит нас: он знает тебя.

Безумная радость блеснула в прекрасных глазах девушки, но только на

мгновенье. Русая головка ее, отягченная огромною пепельного цвета косою, опять

беспомощно опустилась на грудь.

— А мой батюшка? — с тихим отчаяньем

прошептала она,— как же без батюшкова благословенья?

— Твой батюшка опосля благословит нас.

Девушка отрицательно покачала головой.

— Бежать отай из дому родительского... отай

венчаться без батюшкова — без матушкова благословенья... да такого греха не

бывало, как и свет стоит,— говорила она словно во сне.

Молодой человек опять взял ее холодные

руки.

— Не говори так, Наташа. Вон в польском

государстве — сказывал мне мой учитель, из польской шляхты — в ихнем

государстве молодые барышни всегда так делают: отай повенчаются, а после венца

прямо к родителям: повинную голову и меч не сечет. Ну — назад не перевенчаешь —

и прощают, и благословляют. Так водится и за морем, у всех иноземных людей.

Девушка грустно покачала головой.

42

— Али я бусурманка? али я поганая еретичка?

— тихо шептала она.— Беглянка — сором-от, сором-от какой! Как же потом добрым

людям на глаза показаться? Да за это косу урезать мало — такого сорому и греха

и чернеческая ряса не покроет.

— Наталья! не говори так! — недовольным

голосом перебил ее молодой человек.— Это все московские забобоны — это тебе наплели

старухи да потаскуши-странницы. Мы не грех учиним, а пойдем в храм Божий, к

отцу духовному: коли он согласен обвенчать нас — какой же тут грех и сором?.. А

коли и грех, то на его душе грех, не на нашей. Ты говоришь — сором! — сором

любить, коли сам Спаситель сказал: «Любите друг друга, любитесь!» Но сором ли

то, что мы с тобою любилися в этом саду, аки в раю, сердцем радовалися! Ах,

Наташа, Наташа! ты не любишь меня...

Девушка так и повисла у него на шее.

— Милый мой! Воин мой! свет очей моих! я ли

не люблю тебя!

— Ты идешь со мной?

— Хоть на край света!

— Наташа! идем же...

— Куда, милый? — не помня себя,

спохватилась девушка.

— В церковь, к венцу.

— К венцу! — Девушка опомнилась.— Без

батюшкова благословенья?

— Да, да! ноне же, сейчас, со мной, с мамушкой!

— Нет! нет! — И девушка в изнеможении упала

на скамейку.

Молодой человек обеими руками схватился за

голову, не зная, на что решиться.

А соловей заливался в соседних кустах.

Песня его, счастливая, беззаботная, рвала, казалось, на части сердца влюбленных.

Мамушка сладко спала на ближайшей скамье, свесив набок седую голову.

— Наташа! ласточка моя! — снова заговорил

молодой человек, нагибаясь к девушке и кладя руки на плечи ей.— Наташечка!

— Что, милый? — как бы во сне спросила она.

— Всемогущим Богом заклинаю тебя! святою

памятью твоей матери молю тебя! будь моею женой — моим спасеньем.

— Буду, милый мой, суженый мой!

— Так идем же — разбудим мамушку.

43

— Нет! нет! не тяни моей душеньки! Ох, и

без того тяжко... Владычица! сжалься.

— Так нейдешь?

— Милый! суженый — о-ох!

— Последнее слово — ты гонишь меня на

прощанье?

— Воинушко! родной мой! не уходи!

Девушка встала и протянула к нему руки. Но

он уклонился с искаженным от злобы лицом.

— О! проклятая Москва! ты все отняла у

меня... Прощай же, Наталья, княженецка дочь!— словно бы прошипел он.— Не видать

тебе больше меня — прощай! Жди другого суженого!

И, схватив охабень и шапку, он юркнул в

калитку и исчез за высокой оградой.

Девушка протянула было к нему руки — и

упала наземь, как подрезанный косою полевой цветок.

А соловей-то заливается!..

III.

Батюшка и сынок

Молодой человек, собиравшийся похитить

девушку из родительского дома и так презрительно отзывавшийся о московских

обычаях, был сын известного в то время царского любимца Афанасия Лаврентьевича

Ордина-Нащокина, по имени Воин.

Воин представлял собою только что

нарождавшийся тогда в московской Руси тип западника. До некоторой степени

западником был уже и отец его, любимец царя, Афанасий.

За несколько времени до того Нащокин послан

был на воеводство в Псков, в его родной город. А по тогдашним обычаям

московским воеводство — это было в буквальном смысле «кормление»: такого-то

послали воеводою туда-то «на кормление», другого — в другой город, третьего — в

третий, и все это — «на кормление»; и вот для воеводы делаются всевозможные

поборы, и хлебом, и деньгами, и рыбою, и дичью; даже пироги и калачи сносились

и свозились на воеводский двор горами.

44

Нащокин первый восстал против этих

«приносов» и «привозов». По тому времени это уже было «новшество», нечто даже

богопротивное с точки зрения подьячих и истинно русских людей.

Мало того, Нащокин перевернул в Пскове

вверх дном весь строй общественного управления, урезав даже свою собственную,

почти неограниченную, воеводскую власть.

Ему жаль было своего родного города,

когда-то богатого и могущественного, гордого союзника и соперника «Господина

Великого Новгорода». Как пограничный город, стоявший на рубеже двух соседних

государств — Швеции и Польши, Псков еще недавно богател от заграничной торговли

с этими обоими государствами. Войны последних лет почти убили эту торговлю.

Между тем вся экономическая жизнь города и его области сосредоточилась в руках

кулаков, богатых «мужиков-горланов», положительно не дававших дышать остальному

населению страны.

— Я не хочу только кормиться от моей

родины,— я сам хочу ее кормить!—говорил новый воевода в съезжей избе во

всеуслышание.

— Как же ты ее, батюшка воевода, кормить

станешь? — лукаво спрашивали «мужики-горланы».

— А вот как, госпόдо старички: с

примеру сторонних, чужих земель...

— Это с заморщины-то, от нехристей? —

ухмылялись в бороды лукавые старички.

— С заморщины и есть: за морем есть чему

поучиться. Так вот я и помышляю в разуме, что как во всех государствах славны

те только торги, которые без пошлины учинены, то и для Пскова-города я учиню

такожде: быть во Пскове-городе беспошлинному торгу раз с Богоявления по день

преподобного Евфимия Великого, сиречь по 20-е число месяца януария; другой раз

— с вешнего Николы по день мученика Михаила Исповедника.

— Так, батюшка воевода, так! Да какая же

нам-от с той беспошлины корысть будет, да и казне-матушке? — лукаво спрашивали

горланы-мужики, по-нынешнему консерваторы.

— А вот какая корысть! То, что вы ноне,

стакавшись промеж себя, продаете втридорога молодшим и чорным людям и рольникам,

то у иноземных гостей они купят за полцены.

— Что ж, батюшка воевода,— это корысть

токмо подлым людишкам, смердьему роду, а казне-ту-матушке пошлинная деньга

плакала,— твердили свое старые лисицы.

45

— И казну не обойду,— отражал их доводы

ловкий воевода.— Ноне, ведомо вам буди, по всей матушке Русии торговые люди

плачутся на иноземных гостей: гости-де, стакавшись промеж себя, как и вы вот,

мошной своей — а у них мошна не вашей чета! — мошной своей всех наших торговых

людей задавили. Вы сами не левой ногой сморкаетесь...

— Хе-хе-хе! — отвечали на шутку воеводы

старики.— Шутник ты!

— Нет, я не шучу; а вы сами ведаете, что

иноземные гости, чтобы проносить ложку с русской кашей помимо ваших ртов,

стакались с вашим же братом, которые победнее, задают им деньги вперед, на

веру, а то и по записи, и на эти-то деньги ваш брат, который победнее, и

скупает на торгах, и по пригородам, и по селам товар малою ценою — и все это им

же, толстосумым гостям. Вот от такого-то неудержания русские люди на иноземцев,

на их корысть, торгуют ради скудного прокормления и оттого в последнюю скудость

приходят, а которые псковичи и свои животы имели, то и они от своих же

сговорщиков с немцами для низкой цены товаров — также оскудели.

— Правда, истинная правда, боярин,—

соглашались старички и удивлялись: —И откуда это ты, боярин, в нашем торговом

деле таково стал дотошен?

— Откуда? Я не из княжеского роду, не из

богатых бояр: знавал и я, почем ковш лиха, да ноне цены тому ковшу не забыл.

— Так-так... Да как же ты, боярин, этого

ковша изведешь, чтобы нас то-есть немцы не заедали?

— А вот как: чтобы не было такого тайного

сговора с немцами, чтобы маломочные псковичи не брали у них в подряд денег и не

роняли цены русским товарам, вы, старички и молодшие, лучшие торговые люди,

распишите сами, по свойству и по знакомству, во Пскове-городе и по пригородам,

всех маломочных людей, распишите их по себе, и ведайте их торговлю и промыслы,

а во место того, что они брали деньги у немцев и на них работали, на их колеса

воду лили, будем давать им ссуду из земской избы. Когда таким изворотом

маломочные люди на земские деньги накупят товару, то пущай везут его во Псков,

к примеру, в декабре месяце, сдают товар в земскую избу, в амбары, где и

записываются все подвозы в книги, а вы, лучшие люди, должны принимать тот товар

каждый у своего, кто за кем записан, и давать им цену с наддачею для

прокормления, и чтобы к маю месяцу они накупали новых

46

товаров — к самому Никольскому торгу; после же торгу вы, лучшие люди,

продавши товары свалом иноземцам, должны заплатить маломочным людям ту цену, по

какой сами продали.

— Ну и дока же наш воевода,— твердили после

этого псковичи.

Но Нащокин в своих преобразованиях пошел

еще дальше, урезав свою собственную власть, и опять-таки по образцу западному —

«с примеру сторонних, чужих земель».

Собравши в земской избе всех «лучших людей»

Пскова, он держал к ним такую речь:

— Госпόдо псковичи, лучшие люди!

уверились ли вы, что я хочу добра Пскову-городу?

— Уверились! уверились! — послышались

голоса. — В торговом деле ты уже утер носа немцам.

— Спасибо! Так сотворите теперь сами доброе

дело Пскову-городу и пригородам. Доселе воевода судил вас во всех делах и

обидах; но воевода не всеведущ; вы свои дела и обиды лучше знаете. Так выберите

из себя пятнадцать человек добрых людей на три года, чтобы из них каждый год

сидело в земской избе по пяти человек. Эти пятеро выборных должны судить

посадских людей во всех торговых и обидных делах, а ко мне, к воеводе, отводить

только в измене, разбое и душегубстве. Ежели же случится тяжба между дворянином

и посадским, то судить дворянину — кто будет у судных дел — с выборными

посадскими людьми. Пошлины же с судных дел, решенных пятью выборными, держать в

земской избе для градских расходов. Люба ли вам моя речь?— закончил воевода.

— Люба-то, люба, только дай нам малость

подумать,— был ответ.

— Думайте, думайте.

За этими думами Псков разделился на две

партии: меньшие люди все примкнули к «новшеству» Нащокина, «лучшие» — уперлись

на старине, что для них было выгоднее.

Так и в ином другом Нащокин шел несколько

впереди своего века. За это его и не любили старые бояре и подьячие.

Оттого, когда сегодня утром молодой

Нащокин, Воин, шел из столовой избы через переднюю, его провожало злобное

шипенье приверженцев старины:

— Вон — из молодых да ранний — весь в

батюшку.

— А что батюшка! От него старым людям житья

нет:

48

все бранится, всех укоряет... все, по его, делается не хорошо...

толкует о новых порядках, что в чужих землях!

— Знамо! А каки-таки эти порядки? Что он

завел во Пскове? Приедет воевода в город, а ему там и делать нечего, всем

владеют мужики!

— Да что ж будешь делать! Великий государь

его жалует: грамоты шлет ему прямо из приказа тайных дел, и он, Афонька, пишет

туда же. Уж коли заведен приказ тайных дел, так всякому бы можно писать

великому государю, что хочет, обносить кого хочет — никто не сведает.

— И чему дивиться! Был бы из честного

старого роду, а то откуда взять?

— Умный человек! — ядовито замечает кто-то.

— Умный! Никто у него ума не отнимает, да

как будто все другие глупы?

— Ну, а сынок, поди, шагнет еще выше! Вон и

сейчас у великого государя у ручки был.

Действительно, сынок пошел дальше отца,

только несколько в другом роде.

Во многом приверженец Запада и его

общественных порядков, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, проникнутый благоговением

к европейскому образованию, пожелал и сыну своему, Воиньке, дать по возможности

отведать этого роскошного плода. Но какие были средства для этого в тогдашней

московской Руси? Ни университетов, которыми давно гордилась Европа, ни высших,

даже средних образовательных училищ, ни даже учителей — ничего этого не было на

Руси. Даже для царских детей приходилось брать учителей из Малороссии. Но

Малороссию Ордин-Нащокин не любил. Он был приверженец монархических порядков.

Не будучи сам знатного рода, он душою льнул к древней родовитости, к

аристократизму. Он презрительно отзывался даже о Голландии и ее республиканском

управлении.

— Голланцы — это наши псковские и

новгородские мужики-вечники, те же горланы!— отвечал он Алексею Михайловичу,

когда тот желал знать его мнение о союзе французского и датского королей с

голландцами против Англии.

Понятно, что он недолюбливал и Малороссию с

ее выборным началом.

— Эти хохлатые люди еще почище наших

вечевых горланов!— говорил он о запорожских казаках.— Они своих кошевых

атаманов и гетманов киями бьют, словно своих волов.

49

Зато сердце его лежало к полякам — к

аристократической нации по преимуществу.

И вот из поляков, попавших к русским в

плен, Ордин-Нащокин выбрал учителей для своего балованного сына Воина.

Неудивительно, что вместе с мечтательной любовью к Западу учителя эти посеяли в

сердце своего пылкого и впечатлительного ученика презрение к Москве, к ее

обычаям и порядкам, даже к ее верованиям. Все московское было для него или

смешно, или противно.

Под влиянием западноевропейских воззрений

на жизнь он решился на самый отчаянный по тому времени шаг — похитить любимую

им девушку. Однако все усилия его разбились в прах об унаследованное московской

боярышней от матерей и бабушек понятие о женской чести и стыдливости. Ни

любовь, ни страх вечной разлуки, ни страдания оскорбленного чувства — ничто не

могло заставить девушку переступить роковую грань обычая. Она не перенесла

страшного момента разлуки — и потеря сознания облегчила на несколько минут ее

муки, ее ужасное горе — первое после потери матери великое горе в ее молодой

жизни.

Когда она пришла в себя, то увидела

склонившееся над нею, ужасом искаженное лицо мамушки.

— Где он? что с ним? — были первые ее

слова.

— Не знаю, дитятко,— словно он сквозь землю

провалился. А что с тобой, мое золото червонное!

— Я ничего не помню, мамушка: только он

сказал, что мы больше с ним не увидимся.

— Ах, он злодей! да как же это так? —

встревожилась старушка.— Что тут у вас вышло? чем он тебя обидел, ласточка моя?

— Он ничем меня не обидел: он только

сказал, что нам больше не видаться на сем свете.

— Владычица! — всплеснула руками старушка:—

Да что с ним, с окаянным, подеялось?

Девушка молчала. Даже старой мамке своей

она не могла выдать того, что она считала святою, великою тайной. А соловей все

заливался...

IV. Таинственное исчезновение

молодого Ордина-Нащокина

Прошло недели две после 5 мая, и по Москве,

среди бояр и придворных, разнеслась весть, что молодой Ордин-Нащокин, Воин,

пропал без вести.

Стало также известно, что царь лично отправил

его с важными бумагами и большою суммою денег к отцу, который вместе с другими

боярами, с Долгорукими и Одоевским, находился на польском рубеже для

переговоров с польскими послами о мире.

Одни говорили, что молодой Нащокин кем-либо

на дороге был убит и ограблен. Враги же Нащокиных распускали слух, что Воин,

прельстясь деньгами, которые были ему доверены царем, и будучи учеником

коварных польских панков, с царскими денежками и с важными бумагами улизнул за

рубеж и там протирает глаза этим денежкам.

Известие об исчезновении молодого Нащокина,

естественно, очень смутило Алексея Михайловича, и он тоже начал думать, что

молодой человек был увлечен в сети злоумышленниками и погиб безвременно. Он

даже упрекал себя в том, что дал серьезное поручение такому неопытному юноше и

ему же доверил значительную сумму денег. Алексей Михайлович тотчас приказал

отправить гонцов во все концы; но все напрасно: молодой человек словно в воду

канул.

Как громом поразила эта весть девушку, с

которою он виделся накануне отъезда из Москвы. Она винила себя в гибели своего

возлюбленного. Точно окаменелая бродила она по переходам своего терема и по

саду, где видела его в последний раз и где, казалось, на дорожке, ведущей от

скамейки к калитке, оставались еще следы его ног. Как безумная припадала она к

этим кажущимся следам и все звала своего милого. Она глухо кляла теперь свой

напрасный страх, свою нерешительность. Что для нее людские толки и пересуды,

если б около нее был ее суженый? Тогда она боялась идти с ним под венец, а

теперь с ним охотно бы пошла на плаху. Зачем же ей теперь жить? Для кого? Ведь

только для него светило это солнце, для него синел этот свод неба, для него

раздавались эти трели соловья. А соловей пел и тогда, в тот чудный и ужасный

вечер, когда она, безумная, оттолкнула его от себя.

Она не могла даже плакать, не могла

молиться. По целым часам она сидела на той скамейке, на его месте, неподвижная,

холодная.

51

Старая мамушка насильно увела ее из саду и

уложила в постель. К вечеру девушка вся разгорелась, а ночью бредила, говорила

бессвязные слова или вздрагивала, прислушиваясь к трелям соловья.

Больше недели оставалась она таким образом

между жизнью и смертью. По ней служили молебны, кропили ее крещенскою водою, к

ней приносили из церквей чудотворные иконы, приводили знахарок со всей Москвы.

Все напрасно!

Страшно поразило отца исчезновение любимого

сына. Он также думал, что его Воин погиб от руки злоумышленников. В несколько

дней он осунулся, постарел. Переговоры его с польскими послами о мире шли вяло

— он, казалось, утратил сразу и ум, и энергию, и находчивость, и дар слова,

которому прежде все завидовали.

Между тем розыски пропавшего без вести

производились самым тщательным образом. Исследован был весь путь от Москвы

вплоть до польского рубежа, до того местечка над рекою Городнею, где отец

пропавшего, Афанасий Ордин-Нащокин, и другие русские послы вели переговоры с

польскими комиссарами о мире. Расспрашивали в каждом попутном селе, в каждой

деревеньке, по кабакам и корчмам — не проезжал ли в такие-то и такие дни такой-то,

на такой-то лошади, с такими-то приметами. И почти везде отвечали, что видели

такого-то, проезжал-де, а кто такой — того не ведают. И вдруг след его пропал

как раз у рубежа, в пограничном лесу, где змеились три расходившиеся в разные

места дорожки. Тут он исчез бесследно. За рубежом, на польской земле, его уже

не видали.

Как и чем объяснить это таинственное

исчезновение? Все теряли головы и никто не мог ничего придумать.

Несчастный отец остановился на одной

ужасной мысли: сына его убили.

Но где убийцы? кто? для чего? для грабежа?

Но кто знал, что у него деньги? Ведь гонцы часто ездили и из Москвы, и в

Москву,— и ни один не пропал. Пропал его единственный сын, гордость и утеха его

старости, его надежды!

Он убит — и Афанасий знает, кто его убийцы.

Враги отца, завистники — они наложили злодейскую руку на его сына. Они видели,

как 5 мая великий государь жаловал его к руке. Они знали, куда он едет и с

какими поручениями. С ним были бумаги из ненавистного им приказа тайных дел.

Надо захватить эти бумаги и отмстить высокомерному отцу в его единственном

сыне.

52

Они подослали убийц к невинной жертве. За

ним следили по пятам до самого рубежа, и в последнюю ночь в этом порубежном

лесу — убили, зарезали!

Но где же труп несчастного? Труп зарыли или

бросили в Городню с камнем на шее.

— «Это тебе, Афанасий, за твою гордыню, за

царские милости, за приказ тайных дел!»

Вот что теперь они говорят промеж себя,

усмехаясь в бороды. А у Афанасия сердце кровью исходит, мозг сохнет под

черепом.

Недаром этот «Тараруй» — князь Хованский —

все теперь переделывает на свой лад во Пскове, что сделал там он, Афанасий. Так

этого мало — надо сына отнять!

Хоть бы кости его найти да похоронить

по-христиански!

И Нащокина часто видели бродящим в лесу,

где — он был уверен — зарезали его сына.

Раз он набрел там на старика, сдиравшего

лыки на лапти.

— Здравствуй, старичок! — сказал он.— Бог в

помощь. Ты здешний будешь?

Старик был глуховат и не расслышал слов

незнакомого боярина. Он только кланялся. Нащокин заговорил громче и повторил

свой вопрос.

— Тутошний, тутошний, батюшка болярин,—

отвечал старик,— грешным делом лычки деру на лапотки — только лапотками и

кормлюсь.

— Доброе дело,— ласково заговорил Нащокин.—

Бог труды любит.

— Чаво баишь, боляринушко? — не расслышал

старик.

— Бог, говорю, любит труды, а ты вот

трудишься.

— Тружусь, батюшко,— кормлюсь лапотками. А

ты, чаю, на зайчика?

— На зайчика, дедушка.

— Вор зайчик — молоденьку корочку грызет —

божье деревцо портит зря.

— А что, дедушка, не опасно здесь на

рубеже, в лесу? Не шалят, бывает, польские, а то и русские людишки тут?

— Бывает, батюшко, бывает — пошаливают.

— И убивства случаются?

— Попущает Бог — убивают. Вот и нынешней

весной, сказывали, убили тут боярского сынка.

Нащокина словно что ударило под сердце.

53

— Боярского сына, говоришь, убили?— опросил

он с дрожью в голосе.

— Убили, боляринушко, попустил Бог. Я,

поди, и злодеев-ту этих видел, да невдомек мне было, что это злодеи. Опосля уже

смекнул — да поздно.

— Расскажи же, дедушка, когда и как это

дело было?— Нащокиным овладело страшное волнение.— Припомни, дедушка: может,

злодеи и сыщутся.

— А так было дело, боляринушко. Однова этта

весной, перед вешним Миколой, замешкался я в лесу с лычками — ночь захватила.

— Так перед вешним Миколой, говоришь? —

переспросил Нащокин.— «Так — перед Николой и должно быть», с ужасом соображал

он.— Ну, что же?

— Позамешкался я этта тады в лесу, надрал

лычек эдак свеженьких охапочку, да грешным делом и ковыляю домой. Ан глядь —

вон там из лесу и выезжают на конях неведомые люди да туда вон прямо за рубеж и

по-веялись.

— Трое, говоришь?

— Трое, боляринушко, трое.

— А обличья ты их не разглядел?

— Где разглядеть, батюшко!— далече ехали. А

что меня в сумленье ввело, батюшка, так конь у них, у злодеев, лишний: два, как

и след, верхами, а один-от злодей — одвуконь — другого-ту коня в поводу вел.

Для-че им лишний конь? Знамо, не их конек, а из-под того боярского сынка, что

они, злодеи, убили в лесу и ограбили: теперича этта я так мекаю, а тады — и

невдомек было — украли, думаю, конька, злодеи, да и за рубеж. А дело тут вышло

во-како: душегубство, а окаянных-ту злодеев и след, чу, простыл.

Теперь для Нащокина стало несомненным, что

то были убийцы его сына, убийцы, подосланные его врагами из Москвы. Ясно, что

они следили за ним по пятам, до самого польского рубежа, и тут, совершив свое

гнусное злодеяние, перебрались за рубеж, чтоб воротиться в Москву уже другою

дорогою. Лошадь убитого они не могли оставить в лесу, а увели ее с собою и,

вероятно, продали в каком-нибудь польском местечке.

Нащокин дал старику несколько алтынов и

пошел к тому месту леса, где, по его мнению, был убит его сын. Но и там не

нашел он никаких следов преступления — ни подозрительной насыпи, ни следов

борьбы или насилия.

54

А лес между тем жил полною жизнью, какою

только может жить природа в весеннее время, когда говором и любовным шепотом,

кажется, звучит от каждого куста, когда говорят ветви и листья на деревьях и

трава с цветами шелестит любовным шепотом. Все так полно жизни, блеска и

радости, все дышит любовью и счастьем, которое слышится в этом неумолчном

говоре птиц, в этом жужжанье пчел, в этом беззаботном гудении и каком-то

детском лепете неуловимых глазом живых тварей,— и среди этой жизни, среди этого

блаженства природы — смерть, наглая, ужасающая смерть в самом расцвете молодой жизни!

«И за что, Боже правый!— шептал несчастный

старик.— Не за его — за мои прегрешения!»

«За что его, а не меня, Господи!»

Он упал лицом в траву и беззвучно заплакал.

А над ним было такое голубое небо, такое

ласковое утреннее солнце.

V. В своей семье

На Москве между тем дела шли своим

порядком.

Патриарх Никон, поссорясь с царем, давно

сидел безвыездно в Воскресенском монастыре и на все попытки государя

примириться с ним отвечал глухим ворчанием. Алексей Михайлович с своей стороны,

мешая государственные дела с бездельем, тешил себя тем, что, проживая в селе

Коломенском, от скуки каждое утро купал в пруду своих стольников, если кто из

них опаздывал к царскому смотру, то есть — к утреннему выходу*.

Но сегодня почему-то не занимало его это

купанье стольников. Он вспоминал о своем бывшем «собинном» друге Никоне, и его

грызло сознание, что он был слишком суров с ним. Но и Никон не хотел идти на

примирение.

А тут еще это исчезновение молодого

Ордина-Нащокина. По его вине он погиб! Каково же должно быть бедному отцу?

_____________________________________________

* Государь сам писал об этом стольнику

Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, што стольников купаю ежеутр в

пруде. Иордань хороша сделана, человека по четыре и по пяти, и по двенадцати

человеков, за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю; да после

купанья жалую, зову их ежедень, у меня купальщики те ядят вдоволь, и иные

говорят: мы-де нароком не поспеем, так-де нас и выкупают да и за стол

посадят»... (Прим. Д. Л. Мордовцева.)

55

«А все я — всему я виной,— грызла ему

сердце эта мысль.— От меня все исходит — и горе, и радость... А кому радостно?

Больше слез я вижу, чем радостей... Бедный, бедный Афанасий! Не пошли я малого,

он бы жив теперь был... А то на! Обласкал своею милостью — и малого не

стало»...

В такие грустные минуты Алексей Михайлович

любил заходить к своей любимице, к маленькой царевне Софье. Она своими ласками,

своим детским щебетаньем развлекала его, отвлекала от дум.

И Алексей Михайлович задумчиво побрел по

переходам к светлице своей девочки.

Уже перед дверью светлицы он услыхал ее

серебристый смех.

— Блаженни,— тихо, с грустной улыбкой,

проговорил он,— их бо есть царствие Божие.

И он тихонько вступил в светлицу. От этого

светленького теремка, от всего, что он увидел, так на него и повеяло чистотой

детства, невинности, счастьем неведения. Девочка сидела у стола над какой-то

книгой и теребила свои пышные, еще не заплетенные волосы. А в сторонке, у окна,

сидела ее мамушка и что-то вязала.

— Ах, мамка, как это смешно, как смешно,— повторяла

девочка.

— Что смешно, моя птичка?— вдруг услышала

она за собою голос отца — и вздрогнула от нечаянности, потому что ноги Алексея

Михайловича, обутые в мягкие сафьянные туфли, тихо ступали ко коврам, не делая

ни малейшего шуму.

Девочка вскочила и радостно бросилась отцу

на шею.

— Батюшка! государь! светик мой!— обнимала

она его, лаская руками шелковистую бороду родителя.

— Здравствуй, здравствуй, птичечка моя,

ясные глазыньки! — любовно целовал и гладил он девочку.— Здравствуй и ты,

мамушка.

— Сам здравствуй, светик наш, царь-осударь,

на многие лета! — кланялась мамушка.

— Что это вы тут смешное читаете? — спросил

Алексей Михайлович.— Не сказку ли какую?

— Нет, батюшка, не сказку,— отвечала

царевна, и опять ее голосок зазвенел смехом, точно серебряный колокольчик.— Вот

эта книга — она называется «Книга глаголемая Лусидариус или златый бисер»*, Тут

обо всем пи-

_______________________________________________

* Книга эта имеется у автора. (Прим.

Д. Л. Мордовцева.)

56

сано — и о звездах, и о земле, и о зело дивных людях в земле

индейской. Вот послушай.

И девочка нагнулась над раскрытою книгой,

писанною полууставом.

— Слушай,— читала она,— «тамо есть люди,

именуемые силокпеси (циклопесы — циклопы), имеют только по единой ноге и рыщут

борзее птицына летания, а егда сядет или ляжет, тою ногою от зноя и от дождя

закрывается». Как же это, батюшка, об одной ноге? — удивленно посмотрела она на

отца.

— А так, дитятко, чудеса Господни

неисповедимы,— отвечал царь серьезно.

Девочка как бы смутилась немножко, но снова

нагнулась над книгой и что-то искала в ней.

— А вот, смотри,— сказала она торопливо,—

слушай: «тамо же есть люди безглавнии, им же есть очи на плечах, и вместо уст и

носах имеют на персех по две дыры». Как же это, батюшка? Разве без головы можно

жить? — спросила она.

— Не знаю, милая, но у Бога все возможно,—

задумчиво говорил Алексей Михайлович.— А где ты взяла эту книгу? — спросил он.

— Мне мама дала ее почитать, а маме ее

подарил протопоп Аввакум.

— Аввакум,— повторил про себя Алексей

Михайлович.

Он опять задумался, опять что-то укором

подкатилось к его сердцу. «Может быть, за правду и этот страдает,— думалось

ему,— но где правда, где истина... Истина! Иисус же ответа не даде! Боже

великий!»

При имени Аввакума он вспомнил, что этот

мученик религиозного фанатизма, по его же повелению, прикован на цепь в одной

из келий монастыря Николы на Угрешу. А кто прав? он ли, Аввакум, Никон ли?

двуперстное или троеперстное сложение? Где же истина?

«Иисус же ответа не даде»,— ныло у него на

сердце.

Видя грустную задумчивость царя, юная

царевна стала робко ласкаться к нему, и ему представилась другая такая же

сцена: юный Воин ласкается к своему отцу; а теперь этот отец осиротел, и

осиротил его он.

Желая отогнать мрачные мысли, Алексей

Михайлович машинально берет подаренную Аввакумом книгу и читает вслух:

57

— А — вон оно что! о нашей Ефропе тут

пишется — вишь ты!— Ефропой ее именует: — «Вторая часть сего мира зовется

Ефропа, еже простреся по горам, тамо язык германский, Готфы, тамо же величайшая

река Дунай»...

— Вишь ты!— перебил он сам себя.— Дунай, а

мою Волгу-ту и забыли? А, може, мы не в Ефропе живем? Посмотрим, что дальше

будет (читает): «а от моря язык благоизбранный и людие храбри словенстии, яже

суть Русь»!..

— Вишь ты! — улыбнулся он.— Не забыли и нас

— спасибо! Ну, ин дале: «таможе бриляне» — это еще что за бриляне? Не вем...

«чехи, ляхи, поляки, воринганы (варяги, надо бы думать), фрязи, микияне (таких

не знаю), дауцы, керенгвяне (и таких не слыхал), Фрисляндия, и инные многие

земли. На другой половине тоя же Ефропы земли Остерляндия, Сунгория, Бесемия,

галове, греки, та страна даже до моря».

Книга так заинтересовала Алексея

Михайловича, что он присел к столу, а юная царевна взмостилась к нему на колени

и обвила рукою его шею.

— Ах, ты, девка! тяжелая какая стала! —

ласково трепал он волосы у девочки.— И не диво — тринадцатый годок уж пошел.

— Нет, батюшка-царь, четырнадцатый!—

поправила она отца.

— Ой ли? Ну, совсем невеста — пора замуж.

— Я замуж не хочу!

— Ну, захочешь... Сиди смирно! Посмотрим,

что там дале книга пишет.

Он нагнулся и стал читать: «И земля

Дамасия, в ней же есть источник дивный, иже от него зажигаются свещи»... Дивны

дела твои, Господи!— перебил он себя.— «Тамо и великая гора Олимпус, ее же

высота превыше облак, от той же горы начинается земля Италия, тамо украина

имянуемая Рим»... Точно — Рим, где папеж живет... «И Галлия, Британия, тамо

Венеция, юже созда царь Ипутус, оттоле вышла река Рын*, и течет по французской

земле; подле той реки прилежат мнози велицыи украины — Кастилия, Колония (Каталония!),

Местиния, Страстборх, Стерн, потом начнется Испания, к ней прилежат широкия

страны, Картеза град и иные многие. Сие испанское государство лежит все подле

моря. К тому государству близ страны, иже есть Британия и Англия, губерния

Канатос; из сих стран вывозят злато. Тамо же на запод край моря

___________

* Рейн, конечно. (Прим. Д. Л. Мордовцева.)

58

страна, нарицаемая Схоттия: там пришед солнце от восток скрывается; то

есть место, глаголемое запод; тамо же в море близ остров, на нем же древеса,

которые ростут, отнюдь не повалятся; тамо же есть Мерзлое море; в том месте

толика студеность, еже тамо невозможно человеку быти».

— Вот, батюшка,— перебила его Софья,— ты

все воюешь с поляками — на что они тебе? А ты б завоевал нам рай.

— Какой рай, птичка?— удивился Алексей

Михайлович.

— А где великая река Ганг.

И царевна стала перелистывать книгу.

— Ах, все твоя борода мешает,— отвела она

рукой пушистую бороду отца.— Вот! «Там же есть люди в велицей реце Ганги

(начала она читать), яже из рая течет» — видишь? из рая... «Те люди имеют

овощие, иже из рая пловут, и от тех овощев питаются живыми ядрами, а иные пищи

не требуют, и те овощи осторожно вельми у себя блюдут того ради, понеже они

зело боятся злосмрадного всякого обоняния, и теми овощами защищают живот свой;

аще, если которой из них обоняет какую злосмрадную воню, а тех вышеупомянутых

овощев при себе иметь не будет, то вскоре умирает и жив быти не может, яко рыба

на суше». Вот, видишь, где рай?

— Вижу токмо, дитятко мое, что дивны

творения рук божиих,— задумчиво проговорил государь,— а где уж нам, грешным,

рая достигнуть в сей жизни! Хоть бы после смерти Господь сподобил нас рая

пресветлого своего.

Он замолчал. Слышны были только

благочестивые вздохи мамушки.

— Что, мамка, вздыхаешь? — спросил ее

государь.

— О грехах, батюшка-царь,— отвечала

старушка.

Послышался шорох атласного платья, и в

дверях светлицы показалась царица Марья Ильишна, как ее тогда называли, а не

Ильинишна.

Софья соскочила с колен отца и бросилась к

матери.

— Ах, мама! что мы тут с батюшкой читали! И

об рае, и об Европе, и об людях без голов! — торопилась, почти захлебываясь,

будущая правительница русской земли.

— Где ж это вы таки чудеса вычитали? —

улыбалась Марья Ильишна.

— А в той книге, что ты мне дала — «Книга

глаголемая Лусидарус».

— Так и есть таки люди, что без голов? —

недоверчиво спросила царица.

59

— Есть, мама; только у них очи на плечах, а

вместо уст и носа — на персях по две дыры.

— А чем же они ядят?

— Должно быть, мама, этими дырами.

— А где они живут?

— В Индейской земле, мама. И есть там люди

об одной ноге.

Алексей Михайлович тоже подошел к царице.

— Что, Маша, слышно о протопопе Аввакуме? —

как-то робко спросил он, не смея взглянуть ей в глаза.

— Во узах сидит мученик-святитель — на чепи

у Николы на Угрешу! — как бы нехотя, но с нервной дрожью в голосе отвечала

царица.

— Ты спосылала к нему?

— Спосылала не раз.

— От меня?

— От тебя и от себя: твоим царевым словом

умоляла.

— И что ж он?

— Стоит так, чепью окован, руки горе. «Не

соединюсь,— говорит,— со отступниками: он,— говорит,— мой царь, мой! Я,—

говорит,— не сведу с высоты небесныя рук, дондеже Бог его отдаст мне!» И ручки

так к небу простирает. «Не сведу,— говорит,— рук с высоты! не сведу!*» Это он к

тому, что будто тебя у него отступники отняли.

— Ох, Маша, тяжел мой крест — крест царев!

— горько покачал головой Алексей Михайлович.— Тяжела шапка Мономаха! Кто прав?

где истина? повторяю я с Пилатом: «что есть истина? Иисус же ответа не даде».

Помнишь это, Маша?

И царь, задумавшись, повернулся и

направился к себе.

— А что молодой Ордин-Нащокин? так и не

сыскали? — кликнула ему вслед царица.

Но Алексей Михайлович ничего не ответил.

____________

* «Житие протопопа Аввакума». Изд. проф.

Тихонравова. (Прим. Д. Л. Мордовцева.)

60

VI. Стенька Разин в гостях у Аввакума

Что же в самом деле было с Аввакумом,

которого участь так горячо принималась к сердцу всею царскою семьей и из-за

которого у царя с царицей были иногда очень горькие препирательства?

Он, действительно, сидел на цепи у Николы

на Угреше. Ему, впрочем, не привыкать было к этим цепям, к битью плетьми,

палками, к тасканью за волосы, за бороду.

А теперь и таскать было не за что. У него

отрезали его святительскую бороду, остригли его иерейское украшение — волосы.

— Видишь,— говорил он посланцу царицы,

князю Ивану Воротынскому.— Полюбуйся, как окарнали меня! Волки, а не люди:

оборвали меня, горюна, словно собаки, один хохол оставили, как у поляка на лбу.

Да что говорить! Бог их простит. Я своего мучения на них не спрошу — ни в сей

век, ни в будущий, и буду молиться о них — о живых и о преставльшихся. Диавол

между нами рассечение положил.

Теперь он был один в своей темнице, лежал

на полу, на связке соломы, и бормотал что-то про себя. Он был страшно изможден,

худ, как скелет, но в энергических, совсем юношеских ясных глазах светилась

детская радость. Чему же он радовался? А радовался своим мукам, истязаниям,

которым его подвергали в жизни за идею — за двуперстное сложение, за трегубую

аллилуйю, за букву I в слове Icyc, а не Iисус...

Он теперь лежал и с детской радостью припоминал все эти истязания.

— Это тогда, когда воевода у вдовы отнял

дочь девицу, а я за них заступился,— и он воздвиг на мя бури! У церкви его

слуги мало до смерти меня не задавили. И аз, лежа мертв полчаса и больше, и

паки ожив божиим мановением; но его опять научил диавол: пришел в церковь, бил

и волочил меня за ноги по земле в ризах, а я в то время молитвы говорю. Это

раз.

Но ему помешали продолжать перечисление

испытанных им истязаний. Кто-то постучался в железную дверь его тюрьмы.

— Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй

нас!— проговорил за дверью чей-то незнакомый голос.

— Аминь! — с удивлением отвечал Аввакум,

потому что к нему в тюрьму никого не впускали, даже посланцев от царицы.

61

Загремели ключи, три раза щелкнул замок,

заскрипела на ржавых петлях дверь и в тюремную келью вошел неизвестный человек.

Аввакум разом окинул его взглядом и даже

как будто смутился. Перед ним стоял могучий, широкоплечий мужчина в казацком

одеянии, подстриженный в кружало, как стриглись тогда донские и воровские

казаки. Широкий лоб обличал в пришельце могучую энергию. Но особенно поражали

его глаза: в них было что-то властное, непреклонное; за этими глазами люди идут

в огонь и в воду; этим глазам повинуются толпы,— было что-то непостижимое в

них, что-то такое, что смутило даже Аввакума, которого не смущали ни плахи, ни

костры, ни убийственные очи Никона, ни царственный взгляд царя Алексея

Михайловича.

Аввакум быстро поднялся с соломы.

— Благослови меня, святой отец! — сказал

пришелец повелительным голосом.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа,—

как-то смущенно проговорил протопоп-фанатик.— Ты кто, сын мой?

— Я казак с вольного Дону.

— А как имя твое, сыне?

— Зовут меня Стенькой.

— Раб божий Степан, значит. А по отчеству?

— Отца Тимошкой звали.

— А разве отец твой помре?

— Да. По его душе я и молился в Соловках да

по братней, по Тимофеевой же, что казнили неправедно.

— Кто и за что? — удивился Аввакум.

— Казнил его князь Юрий Долгорукий. Брат

мой старший, Тимофеем же, как и отца, звали, был у нас атаманом и с казаками

ходил в поход супротив поляков, в помощь этому князю Юрью. По окончании похода

брат мой оставил Долгорукого и повел казаков на Дон. Мы люди вольные — служим

белому царю по нашему хотению, коли казачий круг приговорит. Мы креста никому

не целовали на холопство — брат и ушел с казаками домой, а князь Юрий, осерчав

на то, обманом заманил к себе брата — и отрубил ему голову.

— Царство небесное славному атаману, рабу

божию Тимофею,— набожно проговорил Аввакум.— А куда же ты, Степан Тимофеевич,

путь держишь?—спросил он.

— К себе, на тихий Дон, отче святый. Я иду

из Соловок.

62

— Из Соловок! — удивился протопоп.—

Немаленький путь сотворил ты, сын мой, во имя божие: подвиг сей зачтется тебе.

Как же ты обо мне узнал, миленький?

— Твое имя, отче святый, аки кадило на всю

святую Русь сияет,— был ответ.

Аввакум набожно перекрестился.

— Недостоин я сего, сыне: я — пес, лающий

во славу божию за святое двуперстие да за истинную веру,— сказал он смиренно,

но глаза его разом засветились: — и буду лаять до последнего издыхания — на плахе,

на виселице, на костре, на кресте!

Он заходил было по своей тюрьме, но она

была так тесна, как клетка, и он остановился, видимо любуясь своим нежданным

посетителем.

— Как же ты, сын мой, попал ко мне во

узилище? — спросил он гостя.— Вишь, ко мне никого не пущают; даже вон царицыны

посланцы — и те со мною разговаривают через оконную да дверную решетку.

Онамедни сам царь приходил, да только походил около моея темницы и опять пошел

прочь. И Воротынский бедный, князь Иван, просился же ко мне в темницу; ино не

пустили горюна; я лишь, в окно глядя, поплакал на него*. А как ты попал ко мне?

чем отпер сердце недреманной стражи?

— Золотым ключом,— был ответ.

— А! разумею. А что ноне, сын мой, в

Соловках творится, в обители святых угодников Зосимы-Савватия? — спросил

Аввакум.

— Крепко стоят за двуперстие и Никона

клянут.

У фанатика опять засверкали глаза при имени

Никона.

— У! Никонишко, адов пес! — всплеснул он

руками.— Ты знаешь ли, как он книги печатал? «Печатай,— говорит,— Арсен, книги

как-нибудь, лишь бы не по-старому». Так-су и сделали! О, будь они прокляты,

окаянные, со всем лукавым замыслом своим, а страждущим от них вечная память

трижды! Вить ты не знаешь, что у нас делается: за старую веру жгут и пекут, что

баранов. Ох, Господи! как это они в познание не хотят прийти? Слыхано ли! Огнем

да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Хороши апостолы с кнутами! Разве

те так учили? Разве Христос приказал им учить огнем, кнутом да виселицею? О! да

что и говорить! Зато много ангельских венцов роздали новые апостолы — так и

сыплят венцами.

___________

* См. «Житие пр. Аввакума». (Прим. Д. Л. Мордовцева.)

63

А я говорю: аще бы не были борцы, не бы

даны были венцы. Есть борцы! Ноне кому охота венчаться мученическим венцом,

незачем ходить в Персиду, либо в Рим к Диоклетиану,— у нас свой Вавилон!

Ну-тко, сынок (обратился он к Стеньке), нарцы имя Христово истово — Иисус,

стань среди Москвы, перекрестись двеми персты,— вот тебе и царство небесное, и

венец! Ну-тко, стань!..*

— И стану!— громовым голосом отвечал Разин

(это был он), так что даже фанатик вздрогнул и попятился от него.— И стану

среди Москвы, и крикну имя Христово.

Он был величествен в своем негодовании и,

казалось, вырос на целую голову. Аввакум смотрел на него в каком-то умилении, в

экстазе. Он сам был весь энергия и сила, а тут перед ним стояла теперь какая

силища!

— Слышишь, Москва? слышите, бояре? я к вам

приду — я везде найду вас! Ждите меня!

Разин остановился — его душило негодование.

Потом он стал говорить спокойнее.

— Я прошел теперь всю Русь из конца в конец

— от Черкаска до Соловок: везде-то беднота, везде-то слезы и рыдания, везде

голод. А тут, на Москве-то! палаты, что твои храмы божьи. Да куда! богаче

церквей. Не так залиты золотом и жемчугами ризы матушки Иверской, как ферязи да

кафтаны боярские. А колесницы в золоте, а кони — тож в золоте — сущие фараоны!

Там — корки сухой нету, а тут за одним обедом съедают и пропивают целые селы,

целые станицы. Это ли правда? Это ли по-божески?

Аввакум стоял перед ним как очарованный и

все крестил его.

— Ох, сыночек мой богоданный! Степанушко

мой светик! — шептал он со слезами на глазах.

Они долго еще беседовали, и Аввакум со всею

пылкостью, на какую только он был способен, с неудержимою страстностью своего

кипучего темперамента изобразил такую потрясающую картину смутного состояния

умов в тогдашней московской Руси, что в пылкой голове Разина созрел кровавый

план — завести новые порядки на Руси, хотя бы для этого пришлось бродить по

колена в крови.

— Будь благонадежен, святой отец,— сказал

он с свойственною ему энергиею,— мы положим конец господству притеснителей.

___________

* Подлинные слова из «Жития». (Прим. Д. Л. Мордовцева.)

64

— Как же ты это сделаешь, чадо мое

богоданное? — спросил Аввакум.

— Мы начнем с Дона, Яика и с Волги: тех,

что голодают и плачут, больше, чем тех, что объедаются и радуются. Все голодные

за мной пойдут, только надо дать им голову. А головой той для них буду я,

Степан Тимофеев, сын Разин. Жди же меня, отче святый!

— Буду ждать, буду ждать, чадо мое милое,

ежели до той поры не сожгут меня в срубе,— говорил фанатик в умилении, обнимая

и целуя своего страшного гостя.

Разин ушел, а Аввакум долго стоял на

коленях и молился, звеня цепью.

VII. «За куклой — жених

забыт»!..

Миновало лето. Прошло и около половины зимы

1664 года, и о молодом, пропавшем без вести Ордине-Нащокине уже и забывать

стали. Не забывали о нем только отец несчастного да царь Алексей Михайлович. Не

могла забыть и та юная боярышня, с которой он так грустно простился накануне

рокового отъезда из Москвы.

Это была единственная дочь боярина, князя

Семена Васильевича Прозоровского, шестнадцатилетняя красавица Наталья. Хотя она

и оправилась несколько после постигшего ее удара и тяжкой болезни — молодость

взяла свое, однако она в душе чувствовала, что молодая жизнь ее разбита. Куда девалась

ее живость, неукротимая веселость! Правда, ее похудевшее, томно-задумчивое

личико стало еще миловиднее, еще прелестнее; но при взгляде на нее всем,

знавшим и не знавшим ее прежде, почему-то думалось, что это милое создание не

от мира сего, что такие не живут среди людей и место их среди ангелов светлых.

Отец, боготворивший ее, хотя угадывал

сердцем, какое страдание подтачивает эту молодую жизнь, но он слишком уважал

святость ее чувства и с грустью молчал, будучи уверен, что всесильная молодость

все победит, что богатства молодости так неисчислимы, так неисчерпаемы, что

65

их никакая сила, кроме смерти, не ограбит, даже не

умалит.

Девушка тоже молчала. Чувство ее и ее горе

были слишком святы для нее, чтобы в эту святыню мог заглянуть чей бы то ни было

взор, даже взор отца или матери.

Однажды, за несколько дней перед

Рождеством, отец, желая ее развлечь, накупил ей очень много подарков и разных

нарядов, самых изящных, самых дорогих, какие только можно было найти в Москве.

Девушка горячо благодарила отца, целовала его руки, голову, лицо, обнимала его,

но тут же не выдержала и расплакалась, горько-горько расплакалась.

— О чем ты, дитятко мое ненаглядное,

радость моя единая, о чем же? — испугался и растерялся злополучный отец.

— Батюшка! милый мой! родной мой! — плакала

она, обливая слезами щеки растерявшегося князя.— Знаешь, мой дорогой, о чем я

хочу просить тебя?

— О чем, мое дитятко золотое, солнышко мое!

Проси — все для тебя сделаю!

— Батюшка! светик мой! отдай меня в

монастырь.

— В монастырь! Что с тобой, моя ягодка? мое

дитя! утеха моя!

— Да, мой родной, отдай: я хочу принять

ангельский чин, не жилица я на миру, я хочу быть Христовой невестой.

И несчастная разрыдалась пуще прежнего:

слово «невеста» точно ножом ее по сердцу полоснуло.

— Да Господь же с тобой, чистая моя

голубица! Господь с тобой, сокровище мое!— утешал ее отец.— Обдумай свое

хотение — пощади и меня, старика: на кого ты оставишь меня? С кем я буду

доживать свой век, с кем разделю я мое одинокое старчество? Для кого мои добра,

мои богачества?*

И он сам горько заплакал, обхватив руками

белокурую головку дочери, как бы боясь, что вот сейчас-сейчас она уйдет от

него, улетит на крыльях ангела.

— Хоть погоди малость, поживи со мной до

весны, дай мне одуматься, с государем переговорить: он же об

___________

* У него было еще два малолетних сына от

второй жены; но за какой-то проступок он сослал ее с сыновьями в ее вотчину. (Прим. Д. Л. Мордовцева.)

66

тебе спрашивал... ты так ему полюбилась... он часто видел тебя в

Успенском, как ты молилась там и плакала этими днями. И царевнушка Софья в тебе

души не чает: она просила привезти тебя в собор на «пещное действо». Поедем,

мое золото, а там подумаем, потолкуем: может... Государь спосылает гонцов в

Польшу... может. Бог даст... еще не верно...

Он не договорил, боясь, что зашел слишком

далеко. Он сам хорошо понимал, что в доверчивое сердце своей любимицы он

забрасывает напрасную надежду; как и все в Москве, он знал, что молодого

Ордина-Нащокина уже не воскресить; но ему во что бы то ни стало хотелось подольше

удержать дочь от рокового решения... «Молодо-зелено, перегорит, а там еще

свежее расцветет»,— думалось ему, и он давал понять девушке, что он что-то

знает, чего-то — а чего именно, она сама догадается — он ждет, что им-де с

царем что-то известно, а что — пусть сама соображает. Он слепо верил во

всемогущество молодости и времени: все переживается человеком, всякие душевные

раны, даже, по-видимому, смертельные — исцеляет время. Разве он думал, что

переживет свою Аннушку, мать этой самой девочки? А пережил. Сколько раз, когда

она, такая молоденькая да хрупкенькая, умерла у него на руках и он свез ее в

Новодевичий на погост,— сколько раз он пытался наложить на себя руки! Так не

попустил: не попустил вот этот невинный ангелочек, вот эта самая Наталенька — вся

в мать! Наталенька, что теперь тихо плачет у него на плече. Ее было жаль кинуть

одну на белом свете, ее, этого чистого ангелочка, и он остался жить для нее. И

смертельная его рана зажила, закрылась с годами, хоть по временам и саднит,—

ох, как саднит! Переживет и она свое девичье великое горе, заживет и ее

кровавая рана — заживет, Бог милостив.

— Вот ужо повезу тебя, дитятко, на «пещное

действо»,— говорил он, лаская всхлипывавшую у него на плече девушку.— А там с

государем перемолвлюсь о вестях некиих... кубыть, надо надеяться... а Афанасий

Лаврентьич (он знал, что девочка понимает, о ком он говорит) — и Афанасий

Лаврентьич, кубыть, повеселяе стал малость... Бог милостив, не оставит...

Он чувствовал, как при этих словах у него

на груди, под шитою шелками тонкою срачицею, колотилось сердце его девочки.

— А разве послы наши воротились с польского

рубежа? — робко спросила она.

67

— Воротились, дитятко.

— И Афанасий Лаврентьич?

— И он, золото мое... Сказываю тебе —

кубыть, веселие маленечко стал... Вестимо, Бог его, горюна, не оставит: добер

уже зело человек.

Все это он выдумал. Ничего веселого он не

заметил в старике Ордине-Нащокине. Видел он его в Успенском соборе, как тот

служил панихиду по сыне и плакал. Вот все, что он заметил. Но ему нужно было во

что бы то ни стало удержать дочь на краю пропасти, к которой влекло ее, ее

молодое чувство, ее разбитая любовь и отчаяние.

— Все вот гонцов ждут из Польши —

позамешкались они,— на что-то намекал он.

— А далеко, батюшка, эта Польша —

Аршав-город? — спрашивала девушка, переставая плакать и отирая слезы шелковою

ширинкой.

— Варшава, дитятко, а не Аршав,— поправлял

он (тогда наши боярышни в гимназиях не учились),— а далеконько-таки, правда,

эта Варшава.

— И там все еретички живут, как наша

Маришка-безбожница?

— По-нашему оне еретички, милая, а все ж

оне христианского закону, токмо латынской, папежской веры.

— Сказывают — все красавицы?

— Не все красавицы, милая,— люди как люди.

Он знал, к чему она гнет; догадывался, что

у нее на сердчишке копошилось, но показывал вид, что ни о чем не догадывается.

— А как у них, батюшка, венчаются? С

родительского благословения?

— Вестимо, дитятко. Где ж это видано, чтоб

без родительского благословения что ни на есть доброе чинилось — упаси Бог! А

который человек делает что без родительского благословения, и от того человека

сам Господь отвернется.

Мало-помалу девушка успокоилась, и они

решили ехать в Успенский собор на «пещное действо».

«Пещное действо» это в древней Руси был

особый церковный обряд, не сохранившийся до нашего времени. Он состоял в том,

что за несколько дней до праздника Рождества Христова, и обыкновенно в

последнее воскресенье, во время заутрени, в церкви, в присутствии патриарха и

царя, если служба шла в Успенском соборе, изображалась в лицах, «лицедейно»,

известная библейская история

68

о трех благочестивых отроках — Анании, Азарии и Мисаиле, посаженных в

горящую печь по велению халдейского царя за то, что отроки не хотели

поклониться его идолам.

Для этого, по распоряжению соборного

ключаря, убирали в соборе большое паникадило, что над амвоном, принимали и

самый амвон, а на его место ставили «халдейскую пещь». Это был большой

полукруглый шкаф без крыши, на подмостке и с боковым входом. Стены «халдейской

пещи» разделены были, по числу отроков, на три части или внутренние стойла,

украшенные резьбою, позолотою и приличными «пещному действу» изображениями.

Около «пещи» ставились железные «шандалы» с вставленными в них витыми свечами.

«Пещное действо» начиналось обыкновенно с

вечерни. Это было нечто вроде увертюры или пролога к самому «действу». Начинали

благовестом в большой колокол, и благовест отличался особенной

торжественностью: он продолжался целый час. Москва вся спешила на это

удивительное зрелище, заменявшее ей и наши театры, и концерты, и наши оперы с

оперетками, балеты и феерии. Шествовал на это зрелище и царь с своим семейством

и с боярами.

Собственно действующих лиц полагалось

шестеро, не считая самого патриарха, сослужащего ему духовенства, поддъяков или

иподиаконов и двух хоров певчих: это были— «отроческий учитель», три «отрока» —

самые юные и красивые мальчики из детей белого соборного духовенства, и два

«халдея».

Когда Прозоровские, отец и дочь, приехали в

собор и вошли в храм, «пещное действо» только что начиналось. Царь и царица уже

восседали на державном месте, а около «государя» светилось детским любопытством

оживленное личико его любимицы, царевны Софьюшки. Она с необыкновенным

интересом наблюдала за всем, что происходило в соборе, все видела, все

замечала, почти всех знала и поминутно, хотя незаметно, дергала отца то за

рукав, то за полу одежды, и передавала ему свои наблюдения, замечания, или

спрашивала о чем-либо.

Когда вошли Прозоровские, она,

«непоседа-царевна», не преминула толкнуть отца. Царь заметил Прозоровских и

ласково поглядел на бледное, задумчивое, но прелестное личико княжны. Она

заметила, заметила и сочувственно остановившийся на ней взгляд юной царевны — и

слабый румянец окрасил ее матовые, нежные щечки.

69

Собор горел тысячами огней, которые,

отражаясь в золотых и серебряных окладах икон, на лампадах и паникадилах,

наконец — на золотых и парчовых ризах духовенства, превращали храм в какое-то

волшебное святилище. «Пещь», освещаемая громадными витыми свечами в массивных

«шандалах», смотрела чем-то зловещим.

Вдруг весь собор охватило какое-то трепетное

волнение: все как бы вздрогнули и, оглядываясь ко входу в трапезу, чего-то

ожидали.

Это начиналось шествие — начало «действа».

Это шествовал сам святитель, блюститель патриаршего престола, ростовский

митрополит Иона (патриарх Никон, после неудачной попытки 19 декабря воротить

свое значение, предавался в этот час буйному негодованию в своем Воскресенском

монастыре). Впереди святителя шествовали «отроки» с зажженными свечами. Они

были одеты в белые стихари, и юные, розовые личики их осенялись блестящими

венцами: что-то было в высшей степени умилительное в этих полудетских венчанных

головках.

По бокам «отроков» шли «халдеи» в своих

«халдейских одеждах»: они были в шлемах, с огромными трубками, в которые была

вложена «плавучая трава», со свечами и пальмовыми ветками.

Процессия двигалась дальше по собору между

двух сплошных стен зрителей, напутствуемая тысячами горящих любопытством,

тревогой и умилением глаз.

Князь Прозоровский украдкой наблюдал за

дочерью. Он видел, что глаза ее блестят, нежные щечки рдеют румянцем. Она была

вся зрение. Он глянул на державное место — на царицу, на юную царевну. И у них

на лицах такое же оживление и восторг.

«Ох, женщины, женщины! — думалось ему. Вы —

до старости дети: дай вам куклу, игрушку, действо — и вы все забыли... за

куклою — жених забыт!..»

Святитель вошел в алтарь. За ним вошли и

«отроки», только северными дверями.

Халдеи остались в трапезе.

Началось пение поддьяков, к которому

присоединились свежие, звонкие голоса «отроков».

VIII. «Пещное действо»*

Собственно «пещное действо» совершалось уже