ВОСПОМИНАНИЯ

О

Эм. КАЗАКЕВИЧЕ

СБОРНИК

МОСКВА

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1984

Составители Г. О. КАЗАКЕВИЧ, Б. С. РУБЕН

OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2007 г., Хайфа

Библиотека Александра Белоусенко

Александр Твардовский

Э. Г. КАЗАКЕВИЧ

Э. Казакевич, пожалуй, первый из тех ныне широкоизвестных писателей военной темы, которые в годы войны не писали, — они проходили четырехлетнюю «нормальную школу» войны, то есть воевали. Война была для них каждодневным трудом и бытом — окопным или маршевым — с отдыхом в тылу на госпитальной койке после очередного ранения. Оттуда, из огня, они и пришли в литературу, когда война кончилась, пришли со своим, особой ценности художническим свидетельством о ней.

И хотя перо тех, кого война призвала с их профессиональным опытом и литературным именем, честно сослужило свою службу в эти грозные годы, теперь оно уже не всегда могло равняться в безусловной достоверности, богатстве красок и точности деталей с пером нового послевоенного пополнения советской литературы.

Среди произведений этих писателей заглавное место по праву принадлежит «Звезде» Казакевича, небольшой по объему повести о воинском труде и трагической гибели группы разведчиков.

Появление этой повести сразу означило приход в русскую советскую литературу большого, вполне самобытного и яркого таланта и, более того, новую ступень в освоении материала Великой Отечественной войны.

3

В отличие от своих литературных сверстников, еще державшихся в освещении фронтовой жизни приемов жанра мемуарно-хроникального или очеркового, Казакевич в «Звезде» дал блестящий образец жанра собственно повести, художественной организации материала, независимой от паспортной подлинности имен героев, календарной точности времени и географической — места действия.

Редкостная отточенность формы, соразмерность частей и завершенность целого, музыкальная перекличка зачина с концовкой при глубоком лиризме и драматизме содержания, незабываемой живости лиц героев, их человеческом обаянии поставили эту повесть в ряду лучших произведений советской литературы, не утрачивающих во времени своей впечатляющей силы.

Это, между прочим, один из примеров, решительно опровергающих вздорные мнения о том, будто бы наша литература в период культа личности не могла создавать ярких и глубоко правдивых книг. Как будто настоящее искусство, кровно связанное с жизнью народа, вообще способно в молчании выжидать особо благоприятных для себя условий!

Я бы затруднился назвать книгу кого-нибудь из нынешних молодых прозаиков, выступающих в куда более благоприятную для литературы пору, — книгу, которая бы приближалась по глубине содержания и достоинствам формы к «Звезде» Казакевича.

И в творчестве самого Казакевича «Звезда» остается заглавной вещью среди его произведений, посвященных военной тематике: «Весна на Одере», «Дом на площади», «Сердце друга», несколько рассказов и очерков. Каждое из этих произведений вызывало большой интерес читателей, многочисленные отклики печати. Смерть Казакевича помешала ему порадовать нас, может быть, таким же этапным произведением его литературной зрелости, каким была «Звезда» для его литературной молодости.

В последние недели и даже дни тяжелой болезни, превозмогая страдания, он порывался диктовать продолжение нового романа «Тридцатые годы», над которым работал ряд лет; делился с друзьями попутными замыслами, между прочим замыслом книги о советских врачах, благородный труд которых он имел печальную возможность изучить по опыту последних лет своей жизни.

За несколько дней до конца он в разговоре со мной, как всегда избегая столь свойственной и вполне понятной

4

А. Т. Твардовский, М. К. Луконин и Э. Г. Казакевич.

Комсомольск-на-Амуре. 1949 г.

в его положении темы болезни, только и сказал, что истосковался по работе.

— Ничего не хочу, никаких услад жизни праздной, ни отдыха — хочу писать, — ужасно это проворачивание всего в голове вхолостую...

Все, кто знал его близко, отмечают редкое обаяние его личности, ум и доброту, остроумие и веселость безобидного озорства, жизнелюбие и трудолюбие, твердость и принципиальность во взглядах, оценках, суждениях по вопросам литературной и политической жизни.

Внешний портрет этого интеллигентного человека в очках, с глубокими ранними залысинами и сединой, дающий представление как бы о кабинетных только склонностях и навыках книгочея и домоседа, решительно не совпадал с самыми существенными его чертами поведения и свойствами характера. Иногда мне казалось, что он сознательно, силой духа противостоял такому банальному представлению о человеке интеллигентного, кабинетного вида. Он действительно много писал и еще больше читал дома и в спецзалах книгохранилищ, — был одним из самых ревностных читателей среди наших писателей, уже в зрелом возрасте усердно и успешно изучал иностранные языки, словом, был работягой, человеком суровой дисциплины труда, усидчивости и регулярности.

Но он был и страстным путешественником, охотником, отлично стрелявшим, водил машину без всяких скидок на любительские права, был весельчаком и остроумцем, душой дружеского застолья, хорошо пел русские народные и солдатские песни — недаром одно время ходил запевалой роты. Наконец, он был подлинно храбрым человеком на войне, хотя это никогда не вытекало из его собственных изустных воспоминаний. Я, например, уже много лет дружил с ним, когда от генерала Выдригана, командира дивизии, где Казакевич был начальником разведки, услышал о том, что Эммануил Генрихович свой первый орден получил за добычу «языка» в наиболее трудное для такой задачи время длительной обороны.

Только тогда он и сам поведал мне, как, тщательным наблюдением изучив намеченный участок обороны противника, в некий рассветный час, более суливший удачу, чем самая непроглядная ночь, он с малочисленной отборной группой разведчиков свалился в траншею к немцам и, после короткой рукопашной захватив одного из них, приволок в свое расположение. Больше всего мы, рассказывал он с обычным для него юмором, боялись, отползая со своей

6

ношей под пулеметным огнем противника, что пуля попадет в этого немца, и тогда все — прахом, так как повторить такую операцию уже было бы невозможно.

В непосредственном боевом общении с солдатами и офицерами армии в суровую пору войны Казакевич всем своим существом глубоко воспринял исторический опыт народа, его поистине беспримерный подвиг, исполненный величия и трагизма. И там, на войне, родился выдающийся мастер русской советской прозы, до войны известный лишь как автор стихов и поэм на еврейском языке.

Это особой сложности обстоятельство литературной биографии ставило перед Казакевичем, в чем он отдавал себе полный отчет, и особую задачу углубления и обогащения памяти знаниями живого русского языка в самых недрах народной жизни. Вскоре после войны Казакевич отправляется в «командировку» в одну из деревень Владимирской области сроком на год — с женой и детьми — всем домом. Там и застал я его однажды летним днем в колхозной избе с его любимыми книгами, пишущей машинкой, ружьем и мелкой рыболовной снастью.

В другой раз он отправляется на длительный срок в Магнитогорск, изучает жизнь большого металлургического предприятия, знакомится с людьми, ведет каждодневные подробные записи. Дальним прицелом здесь было собирание материала к роману о тридцатых годах, но ближайшим результатом этой поездки был отличный, многим запомнившийся его очерк «В столице Черной Металлургии».

Однажды я увидел Эммануила Генриховича в каком-то необычном для столичного жителя простецком полупальто с нагрудными карманами и в армейских сапогах. «В дорогу», — пояснил он и действительно отправился вдвоем с приятелем-художником в пеший обход нескольких районов средней полосы в зимнее время. Нездоровье воротило его с полдороги, но эту свою командировку — где пешком, где с попутной машиной или санями, с ночевками в деревенских избах и районных Домах колхозника, необычными встречами и занятными приключениями — он вспоминал с особой охотой.

Менее всего писательскую жизнь этого литератора-москвича можно было бы уложить в пресловутую формулу «квартира — дача — курорт». Кстати сказать, я что-то не запомню, чтобы Казакевич ездил просто на курорт, просто отдыхать. А в последние годы пошли недели и месяцы отдыха поневоле в санаториях и больницах.

Вспоминая навсегда ушедших, мы часто говорим об их

8

чуткости и отзывчивости, но больше в общей форме. А вот, по-моему, хоть и малый, неброский, но очень выразительный пример деятельной отзывчивости на чужую нужду или беду.

К Казакевичу обратился один старый писатель, как-то утративший за годы эвакуации права на свою квартиру, с просьбой о помощи. Казакевич, в свое время вдоволь намыкавшийся по углам и комнатушкам, снимаемым на разные сроки, теперь занимал хорошую квартиру. Конечно, он звонил и писал куда нужно, но, видя, что дело это затяжное, а человеку, который, кстати сказать, не был ему ни братом, ни сватом, попросту негде ночевать, потеснился, поселив у себя старика с женой впредь до исходатайствования им жилья. Они прожили у него около года. Не думаю, чтобы такая простая форма отзывчивости встречалась у нас слишком часто.

А сколько можно было бы привести примеров всегдашней готовности Эммануила Генриховича помочь самым деятельным практическим образом брату писателю, пришедшему к нему с рукописью, попавшей в редакционно-издательский затор, начинающему из провинции, студенту, фронтовику-инвалиду, всякому доброму человеку, постучавшемуся в его дверь.

Как редко кто, он умел порадоваться заслуженному успеху товарища, носиться с какой-либо журнальной новинкой или рекомендовать, продвигать чью-нибудь рукопись, в которой он увидел нечто настоящее, существенное, хотя бы несовершенное еще по форме.

Знакома была всем нам, его друзьям, и его едкая беспощадность характеристик того, что встречается в литературе, — претенциозно-надутого, фальшивого, своекорыстного.

Нам долго и долго будет недоставать его удивительной по остроте понятливости в беседе, о чем бы ни зашла речь,— с полуслова, с намека.

Ни при деловой встрече в редакции, ни в домашней обстановке, ни в дальней дороге (одну из моих сибирских поездок я завершал вместе с ним, мы проезжали места, где он был когда-то директором театра, затем председателем колхоза), ни на родине, ни за границей (ранней весной этого года мы бродили с ним поздней ночью по улицам Рима, он отлично — навык разведчика — ориентировался в любом новом месте) — никогда и нигде с ним не могло быть скучно, разве что на каком-нибудь из наших длинных заседаний.

9

Но в последнем случае — стоило только, улучив минуту, выйти с ним покурить, и все то, о чем томительно шла речь на заседании, приобретало куда более оживленный интерес.

Однако замечу, что при его живости характера, энергии и усвоенных повадках боевого командира он, в отличие от многих наших собратьев, не был оратором, — здесь он был застенчив до крайности.

Долго и долго будет недоставать возможности поговорить с ним о только что прочитанной книге, газетной новости, о какой-нибудь поездке, о случае из области литературного быта, о забавном и серьезном, самом серьезном и значительном — вплоть до таких раздумий, какие не могут не приходить нам в эти дни еще такой свежей утраты.

А миллионам его читателей будет недоставать того чувства заинтересованного ожидания, которое обращено бывает на тех из нас, кто чем-то накрепко запомнился, чье слово по-особому дорого и нужно про всякий день.

Может быть, оно и не бывает иначе, но горько, что это не единственный случай, когда мы, потеряв товарища, которого, казалось бы, и ценили, и уважали, и любили при жизни, только теперь вдруг в новом, гораздо большем объеме постигаем значение его работы, его возможностей, его присутствия среди нас...

1962

Николай Тихонов

БОЕЦ И ГУМАНИСТ

Эммануил Казакевич был добрым и мягким человеком. И писательский талант его был добрый. Но этот писательский талант жизнь закалила в огне войны, самой жестокой из всех войн, бывших на свете. Но и в самом пекле сражений Казакевич сохранял то нравственное здоровье, ту высоту и чистоту отношения к людям, его окружающим, которые позволили ему рассказать и о войне, и о жизни, и о тех, кто были его боевыми товарищами, с любовью и вдохновением. Недаром запевом этих песен о людях на войне явилась великолепная лирическая, романтически свежая повесть «Звезда». Он прекрасно понимал, что это не только его ощущение происходящего. Это может быть со всяким. Почитайте у него строки из другого произведения: «Весь мир, включая эту землянку, бесконечные овраги, разбитые деревни и изрытые саперными лопатами мокрые равнины в этот момент показались ему новыми, небывалыми, окрашенными в другой цвет и находящимися как бы в другом измерении».

Это переживает уже не лейтенант Травкин, а капитан Акимов из повести «Сердце друга». Но такие измерения мира свойственны и самому автору. И когда его герой в противовес этому необычному, светлому состоянию хочет ожесточиться, у него это не получается. Это ожесточение не получалось и у Казакевича.

11

Он наблюдал безжалостные картины войны, переживал смерть друзей и товарищей. В условиях дикого существования для него все равно сохранятся светлое преображение чувств и вера в советского человека, способного во всех условиях на подвиг, на товарищество, на большое чувство.

Когда позже Казакевич в своих произведениях изображал Владимира Ильича Ленина, он, стараясь передать образ великого вождя революции, искал в нем прежде всего высокую человечность и предельную правдивость перед собой и людьми.

Книги Казакевича написаны гуманистом, которому история поручила, прежде чем писателем, быть разведчиком, прежде чем описывать, — быть свидетелем ужаснейших картин войны, прежде чем позволить размышлять над характерами и событиями, — пройти дорогами войны и самому испытать ночи «Звезды», переживания весной на Одере и увидеть дом на площади в некоем немецком городе. Но недаром эпиграфом к роману «Дом на площади» были взяты слова Гёте: «Не часто дается людям повод для таких высоких дел! Спеши творить добро!»

Он хотел как бы подчеркнуть своими произведениями, какое количество замечательных людей, несчетное количество богатых характеров имеем мы и как много может черпать писатель из этой неиссякаемой сокровищницы, которую наш народ так щедро пополняет.

Вера в человека руководит им при отборе его персонажей. Победить фашизм могли люди, не превосходящие фашистов жестокостью или ослеплением собственной гордыней, а именно такие человечные представители нового мира, которые сохранят веру в жизнь, в свободную волю, в новые законы человеческого существования.

И дети этих героев-победителей будут так же с вниманием и сочувствием читать книги Казакевича, как читали их отцы этих детей — непосредственные участники событий и товарищи писателя по боевому содружеству.

А про писателя можно сказать теми же словами, что сказал он сам про своего героя, погибшего в бою: «Ему суждена неповторимая судьба: будучи мертвым, жить!»

1962

Константин Симонов

СЕРДЦЕ СОЛДАТА

В январе 1947 года в журнале «Знамя» появилась маленькая военная повесть «Звезда». В нашей литературе произошло большое событие — с этой повестью в нее вошел новый крупный писатель Эммануил Казакевич. Повесть была первая, но автор ее прожил уже большую жизнь. До войны он был поэтом — выпустил несколько книг стихов на еврейском языке. На войне он был строевым командиром, командовал дивизионной разведкой, дошел до Берлина. За плечами была уже большая жизнь, но большой и блестящий мастер русской прозы родился именно тогда — вместе с повестью «Звезда».

«Звезда» была и осталась одной из лучших книг о великой грозной войне. Она была трагична, потому что трагична была война; она была полна любви к людям войны и глубокой веры в них. Иначе и не могло быть, потому что Казакевич любил этих людей, знал их, дошел в их рядах до Берлина.

После «Звезды» появились «Весна на Одере», «Двое в степи», «Сердце друга», «Дом на площади» — все о той же войне и о тех же людях. О некоторых из этих книг много спорили, но одно было бесспорно всегда — на всех них лежала печать большого таланта, большого знания войны, большой любви к людям нашей армии.

Превосходный рассказ «При свете дня» — последняя вещь об этих людях, напечатанная при жизни Казакевича. Сейчас этот рассказ невольно воспринимается как некий эпилог ко всем его военным вещам. По этому рассказу сейчас

13

ставят фильм, ставят фильм и по «Двое в степи». Автор их уже не увидит. И может быть, еще и поэтому особенно хочется, чтобы они оба стали прекрасными.

И еще хочется, чтобы в кино еще раз поставили «Звезду», которая когда-то, в годы культа личности, была испорчена в фильме фальшивым концом.

Долго и тяжело болевший последние годы, Казакевич как писатель был в самом расцвете сил и таланта, и так было до самого конца. Он много и страстно работал во все времена, но наше нынешнее время открывало перед ним новые горизонты, еще шире расправляло ему крылья, и он работал особенно много и особенно страстно.

Повесть «Синяя тетрадь» и рассказ «Враги», по моему убеждению, принадлежат к одним из лучших вещей, написанных в нашей прозе о Ленине. Совсем недавно напечатанный большой рассказ, а скорее маленькая повесть, «Приезд отца в гости к сыну» полон суровой правды жизни и глубочайшей веры в то, что социалистические отношения красят людей, а собственнические — уродуют.

Я говорю о последних, при жизни напечатанных вещах.

Горько говорить слово «последние». Горько думать о том, что в письменном столе ушедшего из жизни писателя остались два больших незавершенных романа. А сколько еще вещей могло быть не только завершено, но еще и наново задумано и написано во славу нашей литературы, на радость ее читателям. Ведь Казакевич не дожил даже до своего пятидесятилетия! Его близкие друзья говорят, что уже и смертельно больной он еще пытался писать, работать.

Но смерть оборвала все. И сейчас, думая о нем, вспоминаешь его собственные слова, сказанные о другом человеке, в повести «Двое в степи»: «Великий разводящий — Смерть — снял с поста часового».

И еще вспоминается, как на майские и октябрьские демонстрации Казакевич всегда приходил или в старом кителе с боевыми орденами, или в пиджаке со всеми своими орденскими планками. В праздничные дни он считал это важным. Он считал, что мы не праздновали бы этих праздников, если бы в войну не оказались хорошими солдатами революции и не сумели бы защитить ее от фашизма.

Он сам был настоящим солдатом революции, он доказал это своей жизнью, своими книгами и умер, как положено солдату, — на боевом посту, не выпуская из рук оружия.

1962

Э. Г. Казакевич. Москва, 1949 г.

Г. Г. Казакевич

НЕМНОГО О НАШЕЙ СЕМЬЕ

Наши с братом родители в юности жили в Гомельской губернии, в селах Новозыбковского уезда, отстоявших одно от другого на пять верст. Села эти, Увелья и Яловка, были довольно большие, особенно Увелья, белорусские, но жили там и по нескольку еврейских семей, находившихся между собой в родстве. Семья отца, Генриха Львовича, была очень бедной, семья матери, Евгении Борисовны, богатой, и папа юношей ходил из своей Яловки в семью этих богатых родственников как репетитор для старшей дочери Жени, ее сестры и брата. Сам он обучался в местных начальных школах, и все отмечали его большие способности.

Революционные события 1905 года застали их обоих в уездном городе Новозыбкове, где мама, преодолев сопротивление своего отца, нашего дедушки, училась в русской гимназии, а папа, оканчивая гимназию экстерном, зарабатывал частными уроками. К этому времени он был уже убежденным социалистом, участвовал в работе революционных кружков и принимал участие в местных манифестациях, требовавших революционных перемен.

Поженились папа с мамой в 1908 году, вопреки воле маминых родителей: ее отец был категорически против ее брака с «нищим». Папе было тогда двадцать пять лет, маме двадцать, и любили они друг друга уже лет шесть. После их свадебного обряда родители мамы отказались от нее и лишили

16

всякой поддержки (до моего рождения в конце 1911 года).

Вскоре после женитьбы папа и мама поехали в Киев. Там папа поступил в технологический институт. Он стремился получить высшее образование, и мама очень хотела, чтобы он продолжал учебу. Но через год они переехали в Гродно, где папа стал учиться на педагогических курсах, чтобы посвятить себя делу народного образования. Как видно, и душа его не лежала к техническим дисциплинам, а тянулась к гуманитарным. На этих курсах папа был среди передовых студентов и горячо отстаивал свои взгляды. Окончив курсы, он получил звание учителя начальных классов школ для бедных детей (были в те времена и такие), и семья наша, уже вместе со мной, годовалой, уехала в Кременчуг, куда папу назначили на работу. Там, в Кременчуге, в 1913 году родился мой брат Эма — 11 февраля по старому стилю, 24-го по новому.

Накануне первой мировой войны мы все переехали в Хотимск, на новое место работы папы. Когда началась война, отца призвали было в армию, но тут же отослали обратно — он был близорук, носил сильные очки. В Хотимске наша семья сняла квартиру, в которой прежде жил доктор. Так эта просторная квартира из нескольких комнат и осталась в памяти у нас, детей, как «квартира доктора». Здесь Эма переболел менингитом в тяжелой форме. Лечил его старый фельдшер. Потом привезли доктора из города. Эма лежал без сознания. Доктор выслушал его новым — с резинками — стетоскопом, поразившим меня, и развел руками, показывая, что бессилен. Но старый фельдшер был уверен, что лечил ребенка правильно и что все обойдется. А наутро Эма открыл глаза и произнес: «Мама». И действительно, все обошлось даже без каких-либо осложнений.

В 1916 году наша семья по настоянию мамы переехала в Екатеринослав (теперь Днепропетровск) — большой город, где имелись широкие возможности для преподавания и учебы. Наш папа был необыкновенно способным человеком, и мама старалась, чтобы его способности проявились наиболее полно. В Екатеринославе папа работал сперва в начальной школе, затем в частной гимназии, а мама училась в педагогическом институте. И мы, дети, ходили вместе с отцом в приготовительный класс гимназии, и малюсенький Эма тянул свою руку первым — на все вопросы, хотя находился здесь «незаконно», только потому, что его не с кем было оставить дома. Но он уже умел читать и писать.

Жили мы дружно. Помню, как мама с папой пели в два

17

голоса, помню песни, которые они пели. Мы с Эмой тоже им подпевали. У папы был очень красивый голос, пел он превосходно, хорошо играл на концертине. Я тоже выучилась впоследствии играть на ней. Мы все очень любили музыку, пение, но больше всего в нашей семье любили книги.

Вскоре после нашего переезда в Екатеринослав произошла Февральская революция 1917 года. Это было время исключительной общественной активности. Начались выборы в Учредительное собрание. Эма знал номера всех партий, а их было много, например: 2-й — большевики, 7-й эсеры и т. д. Когда у нас, детей, спрашивали, где папа с мамой, мы в один голос отвечали: «На Каретной». Там находился революционный клуб, непрерывно проходили собрания, митинги, формировались военизированные дружины, и наши родители были в самой гуще этих событий. При этом революционном клубе даже устроили детскую комнату, где на время собраний и демонстраций родители могли оставлять своих малолетних детей.

Помню, как отец показывал нам с Эмой какую-то книжку серого цвета с вертикальной красной полосой и спрашивал: «Монархия или республика?» (Это было название книжки.) Мы в один голос отвечали: «Республика!» Нам это слово почему-то нравилось больше. Отец радостно восклицал: «Вот видите, мои дети тоже революционеры».

Отец был прирожденным революционером, прекрасным оратором, агитатором, он давно уже вел агитационную и разъяснительную работу среди бедноты и рабочих. А преподавая в школах и гимназии, воспитывал своих учеников в атеистическом духе.

После Октября 1917 года различные кружки и социалистические партии влились в РКП. Вскоре и отец с матерью стали членами Коммунистической партии. Помню, как папа и мама голосовали за второй список — большевиков. Мы, дети, видели также, как город занимали петлюровцы, и наши родители прятались тогда дома, не выходили на улицу. Занимали город и австрийские войска. Был случай, когда власть в городе в течение дня менялась дважды. Потом пришли красные, и папа с мамой сразу побежали в свой клуб.

Из Екатеринослава мы эвакуировались в Новозыбков — в 1919 году, когда к городу подходил Деникин. В Новозыбкове мы, дети, жили с мамой у деда. А папу по партийной линии назначили вскоре в Гомель редактором газеты «Горепашник».

18

Семья Казакевичей: Эммануил, его отец – Генрих Львович,

мать – Евгения Борисовна и сестра Галя. Гомель, 1919 г.

Это был очень трудный период в нашей семье — папа фактически разошелся с мамой. Мама работала в Наробразе, как тогда говорили. Летом 1919 года она ездила в охваченное голодом Поволжье, собирала там детей, оставшихся сиротами и бедных, привозила в Новозыбков, организовывала там детский дом. В поездках по Поволжью она простудилась и заболела туберкулезом легких, предрасположенность к этой болезни была у них в семье, а мама к тому же была очень хрупкой. Когда она лежала больной, Эма не отходил от нее, был главный помощник и утешитель. Он очень любил ее. Затем мама поехала лечиться в Москву, к брату. А мы, дети, на несколько месяцев остались в детдоме, в Гомеле. В детдоме было голодно, сахара совсем не получали, в кружки с кипятком бросали соль и крошили хлеб. Сами мыли полы, я мыла и за себя, и за шестилетнего брата. Эма тяжело болел дизентерией, лежал в изоляторе, потом в больнице. Вернувшаяся из Москвы мама забрала нас в Новозыбков, где организовывала детские сады и детские дома и работала в них сама. Там тоже всем нам было и трудно и голодно. А папа в то время был переведен уже в Киев — редактором республиканской газеты «Коммунистише фон» («Коммунистическое знамя»). Жил он в бывшей гостинице «Континенталь», называвшейся по-новому Первым Домом Советов. Здесь жили все ответственные работники, в том числе Гамарник, Якир, Котовский, Картвелишвили, Постышев. В Киеве, в этом доме-гостинице, наша семья, к счастью, вновь воссоединилась, когда мама привезла туда лечить опять тяжело заболевшего Эму. Она сама легла с ним в больницу, так как по пути в Киев Эма заразился еще сыпным тифом. Из больницы она пришла уже к отцу. Со временем отношения у них наладились, и мы, дети, сыграли в этом важную роль.

В Киеве отец очень много работал, занимаясь не только редактированием газеты, повседневной публицистикой, но и литературной критикой. Он хорошо знал русскую литературу, классику, еврейскую литературу — Шолом-Алейхема, Менделе-Мойхер-Сфорима, Ицхока Переца, Опатошу и многих других. Переца и Шолом-Алейхема любил читать вслух. Изучил он самостоятельно также немецкий и французский языки. Помню, как он читал нам с Эмой, взяв каждого на колено, сказки Перро по-французски и тут же переводил.

В Киеве мы с братом учились несколько месяцев в консерватории по классу пианино. В «Континентале» всем, у кого были дети, ставили в номера пианино, и уроки проводились

20

поочередно то в одной квартире, то в другой. Эме почему-то не понравилась преподавательница в консерватории, и мы перешли в музыкальную школу Шейнина, где он учился играть на скрипке. Он был чрезвычайно музыкален, имел идеальный слух. И рисовал он хорошо. Устраивал дома целые спектакли из моих кукол...

Как и все вокруг, мы были потрясены известием о смерти Ленина, хотя и знали о его болезни. Но саму мысль о его смерти никто не мог допустить. Я видела, как плакал папа. Он был на Восьмом съезде Советов, видел и слышал Ленина и сам с дореволюционных еще лет нес его слово в массы.

В том же 1924 году мы переехали в Харьков, куда перенесли столицу Украины. Папу назначили там главным редактором республиканской газеты «Дер штерн» («Звезда») и — одновременно — центрального литературно-художественного и публицистического журнала «Ди ройте велт» («Красный мир»). В Харькове наш дом всегда был полон известных и начинающих писателей и поэтов. У нас запросто бывали и останавливались, подолгу жили, приезжая из других городов, Квитко, Маркиш, Фефер, Фининберг, Гофштейн и многие другие. Как-то Перец Маркиш воскликнул, обращаясь к нашей маме: «Женя, скоро ваша кушетка заговорит стихами!» На этой кушетке спали приезжавшие поэты, в том числе и он.

Приходили к нам и известные артисты, режиссеры, композиторы. Михоэлс, Зускин были личными друзьями нашего отца, и, когда московский ГОСЕТ приезжал на гастроли в Харьков, первый их визит был к нам. Режиссеры и театральные деятели Грановский, Марголин, Лойтер — все были вхожи в наш дом, все любили нашего отца Генриха Львовича. Он действительно был красивый человек. Отец был добрый, общительный, вспыльчивый, увлекающийся, веселый. И очень артистичный. Хорошо пел, прекрасно читал вслух. Как-то даже на чью-то свадьбу принес с собой книгу Шолом-Алейхема и стал там читать. И все слушали с огромным удовольствием.

Уже в годы Великой Отечественной войны, в октябре 1942 года, я получила от брата письмо из Владимира, в котором он так говорил о нашем отце:

«Я и ты — дети своего отца, человека могучего нравственного здоровья, оптимиста, Брюньона-интеллигента. И — не знаю, как тебе, но мне это помогает. В худшие времена я всегда слышал в себе биенье папиного сердца и видел его улыбку...»

21

А мама была совестью и умом нашей семьи. Она понимала, что отец натура талантливая, и стремилась к тому, чтобы он занял достойное место в жизни. Была она серьезная, сдержанная, жила больше внутренней жизнью, и мы, дети, часто старались ее рассмешить. Особенно старался Эма, и это ему удавалось. Относился он к маме с неизменной любовью и нежностью.

После окончания семилетней трудовой школы в 1927 году Эма поступил в профтехшколу. Но через год его исключили — за эпиграммы, карикатуры, споры с директором. Да и у него самого все интересы находились в другой области. Он много читал, писал — стихи и прозу, переводил, жил литературой. Родители это хорошо понимали и потому не расстраивались по поводу того, что брата исключили из профтехшколы.

Папа в то время был назначен директором Харьковского театра. Потом он работал редактором отдела республиканского Центриздата и много сил отдавал воспитанию молодых литераторов. Одновременно он занимался переводами, перевел на идиш труд Ленина «Развитие капитализма в России» и «Анти-Дюринг» Энгельса, составлял русско-украинско-еврейские словари, подготовлял и редактировал учебники для вузов. Он часто выступал в клубе имени III Интернационала, одном из центров литературно-общественной жизни в Харькове. Там постоянно бывал и Эма, много работавший в этот период над переводами Маяковского. Он очень любил Маяковского, присутствовал на всех его выступлениях, когда поэт приезжал в Харьков. Смерть Маяковского в 1930 году была для него сильнейшим потрясением. Брат поехал в Москву на его похороны. Потом перевел его поэму «Во весь голос». Любимыми поэтами брата были и Пушкин, Гейне, Лермонтов, Пастернак.

В 1931 году брат один уехал в Биробиджан, а через год туда приехали и отец с матерью. Я с мужем и полуторагодовалым сыном переехала тогда жить в Москву. В Биробиджане отец был назначен редактором областной газеты «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда»), избран членом обкома партии, вел, как всегда, большую общественную работу. Умер он скоропостижно в декабре 1935 года, в возрасте пятидесяти двух лет. А через полтора месяца умерла мама.

Спустя пять лет, в 1940 году, в Москве, брат написал «Письма к моему отцу на тот свет». Из них видно, какое огромное место в его душе занимал и продолжал занимать наш отец:

22

«Часто я думаю — сколько умных советов я мог бы получить от тебя, если б у меня при твоей жизни хватило бы ума спрашивать у тебя советы! Но ум приходит слишком поздно.

...Вообще ты всегда относился к моим произведениям с большой верой в меня и может быть, недостаточно критически. Спасибо тебе за это, отец... Ты твоим глубоким пониманием помог мне сохранить веру в себя. И кроме этого «педагогического» смысла, — может быть, ты таки был прав в твоем хорошем мнении обо мне? Но этого я еще сам не знаю — это видно будет позже».

1983

А. К. Горлинский

В ДЕТСКИЕ ГОДЫ

С Казакевичем мы познакомились в конце 1921 года в Киеве.

Моего отца на Киевском губернском съезде Советов избрали секретарем губисполкома, и он из небольшого городка Богуслав, где был председателем ревкома, переехал в Киев. Вскоре всей семьей мы переселились к отцу, который получил однокомнатный номер в Первом Доме Советов (ранее гостиница «Континенталь», в настоящее время консерватория) на Николаевской улице (ныне улица Карла Маркса). Никаких удобств не было, завтрак и ужин мать готовила на керосинке, обед брали из столовой, находившейся в помещении бывшего ресторана.

В Первом Доме Советов жили партийные, советские, профсоюзные работники, военные, журналисты.

Соседний с нами номер (комнату) занимал председатель Киевского губисполкома Гамарник Ян Борисович. Помню его всегда спешащего, озабоченного, деловитого. Комната с другой стороны обычно пустовала. Она была забронирована за Григорием Ивановичем Котовским. Он останавливался здесь, приезжая в Киев по служебным делам.

Через некоторое время нашей семье, учитывая, что нас было пять человек, дали двухкомнатный номер. В нем был совмещенный, как теперь говорят, санузел.

В 1923 году мы вновь поменяли свою «обитель», переехав

24

в еще «более комфортабельную» квартиру. Здесь нашим соседом оказался секретарь Киевского губкома КП(б)У Лаврентий Иосифович Картвелишвили, которого обычно все называли просто «товарищ Лаврентий».

Жили в Первом Доме Советов все очень просто и скромно. Я вспоминаю, как порой в воскресные дни в квартире над нами, в которой поселился после своего приезда в Киев Постышев, слышался шум и грохот. Мать в этом случае обычно говорила: «Павел Петрович снова красоту наводит, полы моет».

Одной из моих обязанностей по дому было приносить из кубовой кипяток. Вот тут-то, вскоре после нашего приезда, я и встретил впервые Эму. Однажды у входа в кубовую я столкнулся со стремительно выбежавшим из-за угла парнишкой, державшим, как и я, в руках чайник. Это было так неожиданно, что мы не успели остановиться и столкнулись. Потирая ушибленные лбы и обмениваясь «комплиментами», мы вскоре перешли на дружеский тон, познакомились, рассказали друг другу, откуда и когда приехали в Киев, где и кем работают наши родители.

Подружились мы очень быстро и в дальнейшем почти все свободное время проводили вместе.

Отцов своих мы видели редко. Они уходили на работу, когда мы еще спали, возвращались, когда мы уже спали. В середине дня они порой приходили домой пообедать. Хорошо помню отца Эмы, худого, высокого мужчину, часто сильно усталого, ему, как журналисту, приходилось работать не только днями, но и по ночам. Мать Эмы, миловидная, маленького роста женщина, также работала, если не ошибаюсь, по линии народного образования. Моя мать, у которой на руках был грудной младенец — мой младший брат, в это время не работала и имела возможность всем нам уделять внимания несколько больше.

Нужно отдать должное нашим родителям, все свободное время, которого у них было так немного, они старались посвящать нам. Никогда в обращении с нами у них не было раздражительности, всегда хватало терпения внимательно выслушать наши вопросы и весьма доходчиво ответить на них.

Дома взрослые часто обсуждали злободневные проблемы, положение в мире, внутри нашей страны. Мы, дети, внимательно прислушивались к этим разговорам. Многого не понимая (во всяком случае, не воспринимая всей сложности, глубины тех или иных событий), мы, однако, улавливали

25

главное, суть, пусть по-детски, но улавливали. Такая атмосфера царила и в других семьях, поэтому, оставаясь одни, в своих детских компаниях, мы часто горячо продолжали обсуждать вопросы, волновавшие умы взрослых.

Мы познали горести, тяготы и лишения гражданской войны. Мы хорошо знали, за что боролись, воевали наши отцы. Некоторые из нас, в силу различных обстоятельств, временно находились на территории, занятой то петлюровцами, то махновцами, то белополяками, пережили очень многое, и оно осталось в нашей, как губка все воспринимавшей, детской памяти. Поэтому мы со всей детской страстностью, я бы сказал даже — с каким-то фанатизмом, переживали все происходящее вокруг, поддерживали все революционное, люто ненавидели врагов, о которых нам рассказывали родители, да многое мы видели и сами.

Эма был более чем на год старше меня. Что тянуло меня к нему? Очевидно, то, что привлекало к нему и других ребят. О чем бы мы ни заговорили, он знал больше нас. Вместе с тем он никогда не старался показать свое превосходство. Во всех наших многочисленных делах и затеях все ребята участвовали «на равных», хотя зачинщиком большинства из них являлся именно он.

Что было для него характерным в те годы? Большая любознательность. Он очень многим увлекался, рассказывал об этом живо и интересно и невольно увлекал других.

Особенно меня поражало в нем отличное знание физической карты мира. На чистом листе бумаги он свободно рисовал контуры континентов, государств, горных хребтов, рек, на память называл столицы, крупные города.

Одной из любимых его игр была игра в путешествие. Назывались два города, и требовалось перечислить океаны, моря, проливы, заливы, реки, по которым пролегает путь между ними. Неизменным победителем, как и в известной игре «в города», выходил Эма.

Детей в нашем доме было много. Сверстники и даже старшие хотели с ним дружить, младшие относились с большим уважением. В своих чувствах Эма был экспансивен, ненавидел, когда кто-либо поступал несправедливо, всегда заступался за младших, обиженных, хотя это и заканчивалось порой для него самого синяками и шишками. Характер у него был прямой, добрый, открытый. Не знаю, каким он стал взрослым, но в те годы он был веселый, жизнерадостный, общительный.

Однако о себе, своем раннем детстве он рассказывать

26

не любил. Когда я расспрашивал о годах, предшествовавших его приезду в Киев, он обычно мрачнел, отмалчивался, переводил разговор на другую тему. Видно, это были для него весьма тяжелые, горькие, печальные годы. Уже много лет спустя я узнал, что в раннем детстве он довольно долгое время пробыл в детском доме, где почти непрерывно тяжело болел. И об этом вспоминать ему не хотелось.

В конце 1922 года в Киеве при некоторых предприятиях, учреждениях, клубах стали создаваться отряды юных пионеров имени Спартака. Мы без колебаний стали «спартаковцами».

В школу родители зачислили меня, из-за довольно продолжительной моей болезни, не в начале, а в середине учебного года. Класс встретил меня настороженно. Значительная часть учащихся была из семей «бывших» и нэпманов. В старших классах этой школы учились ребята, помнящие или даже сами входившие в детские организаций типа бойскаутов. Я попал как бы в другой мир, в другую атмосферу, совсем не такую, какая была у ребят в Первом Доме Советов.

Я остро ощущал отсутствие рядом со мной Эмы, учившегося в другой школе, который мог бы вовремя дать мне хороший совет, поддержать, помочь.

Наша классная руководительница, женщина преклонного возраста, была аполитична, избегала всего, что могло в какой-либо мере касаться жизни страны, проходящих революционных процессов. А ведь жизнь требовала даже от таких юных, как мы, четкого определения своих позиций. Я скоро прослыл в классе «красным». Таких, как я, в классе было меньшинство, но мы держались крепко.

В нашем возрасте ребята обычно увлекались играми в «разбойников», «воров и сыщиков», однако наши игры на переменах или после окончания занятий вряд ли даже можно было назвать играми. Во дворе нашей школы был небольшой холм, и у нас все время шла борьба — кому владеть этой «командной высотой», нам, «спартаковцам», или ребятам, называвшим себя бойскаутами, хотя в школе ни тех, ни других, как-либо организационно оформленных, не было. Схватки затевались горячие, часто переходящие просто в драки. В ход пускались палки, камни. Многие из нас ходили со следами этих «сражений». Учителя, в том числе и наша классная руководительница, старались этих следов не замечать или считать их результатами «невинных забав».

27

Хотя нас, «спартаковцев», было и меньше, но мы часто обращали в бегство наших противников.

У Эмы в школе происходило то же самое, и поэтому наши ежедневные с ним встречи обычно начинались с «обзора военных действий на школьных полях сражений».

Вспоминая сейчас далекое наше детство, хотелось бы остановиться на следующем. Среди ребят, живших в Первом Доме Советов, были русские, украинцы, евреи. Все мы очень дружили, жили единым детским коллективом, у себя дома мы порой говорили на разных языках, учились в разных школах, но общались между собой только на общем, едином, понятном и родном для всех нас русском языке. У меня в семье говорили на русском и украинском языках, у Эмы на русском и еврейском. Я учился в русской школе, Эма в еврейской (отец его был еврейским журналистом), но никогда это не вызывало у нас каких-либо недоразумений, трений, столкновений. В стране все нации и народы получили равные права. Шло бурное становление, развитие национальных культур, ранее в царской России находившихся в неравном, угнетенном состоянии. В Киеве работали русские, украинские, еврейские театры, школы, на многих языках издавались газеты, журналы. Для нас, с самых ранних лет воспитывавшихся в духе взаимного уважения наций, интернационализма, все это было абсолютно естественным и нормальным. Мы даже не могли себе представить иного положения, иных взаимоотношений.

Нэпмана мы считали врагом, но его национальность не имела никакого значения. Все служители религий, культов — священники, ксендзы, раввины, муллы — были для нас носителями «опиума для народа». И так во всем.

Эма очень любил читать, и я старался от него не отставать. Часто деньги, которые родители выдавали ему на школьные завтраки, уходили не по назначению. Он рыскал по букинистическим лавкам, книжным киоскам в поисках интересующих его книг и брошюр. Читать нам порой доводилось в самых неблагоприятных условиях, при тусклом освещении, на чердаках или в подвалах, куда мы забирались, чтобы почитать книги «не по возрасту» или избегая материнского недовольства за многочасовое чтение. Возможно, это и стало одной из причин близорукости, которая впоследствии у него сильно развилась.

В квартире у Казакевичей всегда был целый ворох свежих газет и журналов, которые мы просматривали с большим интересом и вниманием. Из них мы знали, что дела-

28

ется на свете, и пусть по-детски, но имели о событиях, волнующих мир, свои суждения. Сейчас порой самому кажется странным, как это в 9—10 лет мы знали, кто такие были Ллойд Джордж, Керзон, Болдуин, Макдональд, Бриан, Пуанкаре, Клемансо, Куно, Штреземан и многие другие. Мы их воспринимали как ярых противников рабочего класса, душителей революционного движения, врагов нашей Советской Родины.

Особенно мы переживали, когда весной 1923 года вспыхнула всеобщая забастовка рурских рабочих. У нас в стране собирались средства для оказания помощи бастовавшим. Из газет мы знали, что дети рурских рабочих голодают, плохо обуты и одеты. Мы мучились — чем бы им помочь. Долго думали, и наконец Эме пришла в голову мысль, которая захватила нас всех. Решили организовать вещевую лотерею и все вырученные средства передать для оказания помощи детям бастующих.

Эма, я, Леня Реут, Буся Паргаманник, братья Сухановы и другие ребята обошли всех живших в нашем Доме Советов и рассказали о нашем замысле. Конечно, все живо откликнулись, и мы собрали для лотереи довольно много различных вещичек.

На лестничной площадке между первым и вторым этажами мы поставили раздобытый нами большой стол, расставили на нем разыгрываемые вещи, вывесили плакат (его написал Эма): «Покупая лотерейный билет, ты этим помогаешь детям рурских рабочих» — и стали дежурить. Так как жилые помещения начинались со второго этажа, то все жившие в доме обязательно проходили мимо нас. Нечего и говорить, что каждый из проходивших непременно брал один или несколько билетов. Почти все от выигрышей отказывались, и, таким образом, предметы пускались в «повторный оборот». Деньги, вырученные от лотереи, Эма и я, как доверенные лица нашей детской компании, ежедневно спешили отнести в ближайшее отделение госбанка. Первые два дня приходилось упрашивать, чтобы в выдаваемых нам квитанциях указывалось: «в помощь детям рурских рабочих», так как соответствующий лицевой счет банка назывался «в помощь рурским рабочим», но в конце концов мы добились своего.

Вспоминается и конец октября 1923 года. Эма, крайне взволнованный, прибежал ко мне с криком: «В Гамбурге революционное восстание. Руководитель Тельман!» Мы бросились к географической карте. Эма быстро нашел Гамбург.

29

Не помню, кому из нас первому (вероятнее, все-таки ему) пришла мысль, что нельзя спокойно нам тут сидеть. Надо быть там, вместе с восставшими. Твердо решаем — бежим. Мы клянемся друг другу, что никто, кроме нас двоих, об этом знать не будет. Прикинули, что на подготовку потребуется два-три дня. Мы потихоньку, во время еды, собираем куски хлеба, пряча их по карманам, запасаемся спичками, солью, сахарином (выдававшимся вместо сахара), деньгами, которые нам выдавали на школьные завтраки, а также добытыми от продажи букинистам наших книг (в том числе «пострадали» и некоторые учебники), намечаем возможные маршруты.

Бежать решаем утром. Будто отправляемся в школу, а в действительности подадимся на вокзал.

Наступило намеченное нами для побега утро. Я проснулся раньше обычного, все припасенное уложил в ранец. Наскоро позавтракал и, поцеловав спавшего годовалого братишку и маму, чем несколько удивил ее, побежал в «школу». Друг уже ждал в назначенном месте. Наш уход из дому не вызвал подозрений, ведь был обычный день занятий в школе. Только для нас он был необычным. Из газет мы знали, что восставшим приходится тяжело, приведена в действие вся машина подавления, но действительного положения все же себе не представляли. Наш план был купить билеты из Киева до Шепетовки, а там добраться до местечка Кунев, где проживали мои дедушка и бабушка. Граница с панской Польшей в этом районе проходила по небольшой речушке Вилии, протекавшей как раз по окраине Кунева. Я прекрасно знал эти места и считал, что мы сумеем незаметно перебраться через Вилию, а там уже — заграница и будет видно, как двигаться дальше.

Дойдя до Крещатика, садимся в допотопный трамвай. Вот и вокзал. Шум, гам, суета. Смотрим указатель отправляющихся поездов, ближайший поезд на Шепетовку идет во второй половине дня. Сидеть на вокзале нельзя, если нас начнут искать, то легко найдут. Решаем ехать пригородным поездом до Фастова, а там уже ждать поезда на Шепетовку.

Отправляемся к билетным кассам. Вдруг слышим крик мальчишки — продавца газет: «Свежие газеты! Свежие газеты!» Эма покупает газету, мы пробегаем заголовки: «Восстание в Гамбурге подавлено!», «Кровавая расправа». В глазах Эмы вижу слезы, в моих, очевидно, тоже. Что делать, не знаем! Выходим на привокзальную площадь, забиваемся

30

в какой-то уголок и долго молча сидим. Я жду, что скажет он, более разумный и опытный. «Ничего не поделаешь, надо возвращаться домой», — со вздохом произносит он, и мы медленно бредем по киевским улицам. Дома так ничего и не узнали о нашем замысле. Только в субботу мать, просматривая за неделю мой школьный дневник, увидела запись о прогулянном дне. Мне пришлось что-то объяснять, путано и неправдиво.

В те годы еще далеко не полностью было ликвидировано тяжелое наследие гражданской войны — беспризорность. А тут еще в 1922 году небывалая засуха на всем Поволжье, страшный голод. Несмотря на все меры по оказанию помощи голодающим, последствия были необычайно тяжелые. Тысячи осиротевших ребят подавались в хлебные места. Много беспризорных было и в Киеве. Их старались разместить по детским домам, приютам для безнадзорных, но, к сожалению, охватить всех было невозможно. Грязные, в отрепьях, голодные беспризорники шныряли по рынкам, базарам, толкучкам в поисках съестного, воровали. По ночам они ютились в еще не остывших от асфальта котлах, канализационных и водопроводных люках, развалинах домов. Процветали площадная брань, драки, поножовщина, игра в карты, «блатные» песни.

Хорошо помню, как однажды, гуляя с Эмой по склонам Днепра, мы с удивлением увидели, как из открытого канализационного люка появилась грязная голова какого-то парнишки. Лицо его давно не видало воды, волосы были неимоверно всклокочены. Мы остановились. Беспризорник быстро вылез из люка и недоверчиво рассматривал нас. Ведь нас было двое, а он один. Эма, умевший быстро устанавливать знакомства, подошел к нему, что-то начал говорить, и скоро мы беседовали, смеялись, шутили. Паренек был очень голоден. Я сбегал домой, принес хлеб и отдал нашему новому знакомому. Он оказался сиротой, откуда-то из-под Камышина, смышленым и разговорчивым. Мы его «подкармливали» примерно с неделю, а затем мать Эмы помогла устроить его в детский дом.

Такие встречи и знакомства повторялись неоднократно. Мы втянули в это дело и своих товарищей. Не обходилось и без огорчений. Встретившись с каким-нибудь беспризорником, подкормив его, мы договаривались о следующей встрече, приходили, а его и след простыл. Конечно, ничего особенного мы сделать не могли, но все же были довольны, что сумели хоть несколько ребят вытащить из омута беспри-

31

зорности, пристроить (опять-таки благодаря матери Эмы) в детские учреждения.

Летом 1923 года Эма надумал выпускать рукописные журналы, сразу два. Один — с рассказами и стихотворениями, второй — чисто юмористический (каждый по 8—12 страниц). Основную работу выполнял он сам. Он увлекался рисованием, и более половины места журнала занимали его рисунки. Стихи, юморески, большинство рассказов были также его. На мою долю приходились небольшие рассказы (о временах года, природе, встречах с беспризорниками, посещении кино и театров), а также переписывание материала начисто. Мы выпустили по два-три номера каждого журнала, затем начался новый учебный год, и выпуск «приказал долго жить».

Как и все мальчишки, мы увлекались кино, по нескольку раз ходили на фильмы: «Акулы Нью-Йорка», «Знак Зорро», «Индийская гробница». Особенно любил он фильмы с участием Дугласа Фербенкса, Мэри Пикфорд, а также комиков — Чарли Чаплина, Гарольда Ллойда, Бестера Китона, Макса Линдера, Пата и Паташона.

Из театров мы посещали только два: русский драматический и театр оперы и балета. Спектакли смотрели обычно с галерки, куда продавались самые дешевые (так называемые студенческие) билеты. В русском драматическом театре запомнились: «Синяя птица», «Тетка Чарлея» и «Хорошо сшитый фрак». Первой оперой, которую мы слушали и которая буквально потрясла нас, был «Демон».

Любил Эма и цирк, тогда располагавшийся рядом с нашим домом. Недавно отремонтированный, ярко освещенный, шумный, он неизменно привлекал наше внимание.

Сын директора цирка (с которым мы познакомились во время одной из уличных «баталий» и некоторое время дружили) часто проводил нас на цирковые представления. Мы с замиранием сердца следили за выступлением воздушных гимнастов, эквилибристов, дрессировщиков, иллюзионистов, борцов, музыкальных эксцентриков, жонглеров, клоунов.

Сын директора цирка был причиной одного нашего сильного душевного потрясения, которое особенно болезненно перенес Эма. Несмотря на нашу любознательность и довольно большую для наших лет начитанность, мы как-то не задумывались над вопросом — откуда берется все живое, почему и как появляются на свет дети. У нас хватало других детских забот и хлопот. До поры до времени это нас не интересовало. Однако неизбежное должно было случиться.

32

И приходится сожалеть, что первые сведения о «тайне жизни» мы получили не от родителей, в соответствующей деликатной и понятной для нас форме, а от «улицы».

Я помню, как однажды, теплым осенним вечером, сын директора цирка со своими двумя великовозрастными дружками решил нам «открыть глаза на жизнь». С большим цинизмом, грязно смакуя, описывая все в животно-натуралистических тонах, со всей наготой и неприглядностью, то и дело прибегая к площадной брани, он «просвещал» нас, а мы молча стояли, жалкие, растерянные, сразу как-то духовно опустошенные.

Наконец Эма с криком: «Все это вранье, а вы дряни» — бросился с кулаками на «учителей». Несмотря на то что я тотчас же ринулся ему на помощь, мы были избиты, как никогда раньше. Но не физическая боль, не разбитые носы, не многочисленные царапины, ссадины и шишки мучили нас. Мы были уничтожены, раздавлены морально, все казалось ужасным и безысходным, все сразу опротивело. В эти тяжелые для нашей детской психики мгновения мы проклинали весь мир, все земное. Эма кричал: «Умереть, я хочу умереть, я не могу больше жить, как я смогу теперь смотреть в лицо всем взрослым, своим родителям, близким и знакомым... Я должен покончить с собой, умереть...»

В эту тяжкую для нас минуту не было рядом настоящего, доброго друга, мы были предоставлены сами себе, с нашими недетскими терзаниями и переживаниями. Много прошло времени, прежде чем мы «отошли», окружающее стало вновь нас интересовать, жизнь позвала к себе.

Эма любил ходить по улицам, площадям, садам и скверам Киева. Он был очень наблюдательный, все его интересовало, привлекало. Обо всем, что происходило на улицах, мы узнавали очень быстро и стремились стать очевидцами происходящего. А дела порой творились поистине удивительные.

Например, какой-то запыхавшийся гражданин возбужденно рассказывает собравшейся вокруг него толпе, будто только что он видел на Крещатике проезжавшую пролетку, в которой восседали голые мужчина и женщина, единственным одеянием которых были широкие ленты, переброшенные через плечи, с надписью «Долой стыд». Мы бежали на Крещатик, там что-то невероятное, давка неимоверная.

Такое повторялось несколько раз. Нам ни разу (как, возможно, и остальным) не удалось увидеть эту пролетку, зато многие зеваки, попавшие в сутолоку, недосчитывались своих кошельков, часов, брошек, сумочек.

33

Или вдруг с молниеносной быстротой по городу разносится весть, что среди бела дня какие-то налетчики ограбили банк; спасаясь от преследования, забрались на крышу одного из университетских зданий и оттуда отстреливаются. Мы мчимся к университету. Действительно, одно из зданий, выходящее на теперешний бульвар Шевченко, оцеплено милицией. Тут же пожарная команда, машина «скорой помощи». На крыше видны какие-то люди, изредка слышны револьверные выстрелы, после каждого из которых собравшаяся толпа панически разбегается, чтобы затем медленно собраться вновь. Наконец финал — из подъезда выводят нескольких человек, их сразу же плотно окружает милиция и куда-то конвоирует.

Но больше всего врезались в память факельные шествия по главным улицам города, организуемые комсомольцами. Молодежь несла огромные чучела Керзона, Болдуина, Бриана, белогвардейских битых генералов Юденича, Колчака, Деникина, Врангеля, гетмана Скоропадского, Петлюры, Махно. Тут же чучела богов и святых православной, католической, иудейской, мусульманской религий. Лозунги, плакаты, сотни зажженных факелов — незабываемое зрелище. В колоннах звучат песни: «По морям, по волнам», «Наш паровоз, вперед лети», «Мы, молодая гвардия», шутки, смех, частушки — хлесткие, едкие. Почему-то запомнилось: «Долой, долой монахов, раввинов и попов. Мы на небо залезем, разгоним всех богов». Шумное факельное шествие обычно двигалось по Крещатику на Владимирскую горку и заканчивалось сожжением чучел и плясками.

Быть может, рассматривая эти действия сейчас, мы сочтем их примитивными, не соответствующими современным принципам пропаганды научного атеизма. Но, как говорится, из песни слов не выбросишь, такие шествия тогда организовывались, мы были их свидетелями и участниками, они глубоко запали нам в душу.

На всю жизнь запомнился день, когда мы узнали о смерти В. И. Ленина. Мы знали о болезни Владимира Ильича, читали бюллетени о состоянии его здоровья, но никогда и мысли у нас не появлялось о возможной его смерти. Помню зимний морозный день 22 января 1924 года. Мы только что вернулись из школы. Эма, как обычно, прибежал ко мне и рассказывал школьные новости. Вдруг открывается дверь, входит мой отец, бледный, взволнованный, и с дрожью в голосе говорит: «Дети, вчера вечером умер Ленин». Голос прерывается, отец беззвучно плачет. Зарыдала мать. Мы

34

с Эмой буквально застыли. Как тяжелым обухом слова отца ударили по головам. «Нет, нет! Этого не может быть»,— вскрикнул Эма и выбежал из комнаты.

В последующие дни мы, как всегда, много времени проводили вместе. Печальное известие глубоко потрясло Эму. Он подолгу рассказывал мне о Владимире Ильиче и всей семье Ульяновых, о его детских и юношеских годах, начале революционной деятельности, аресте, ссылке и эмиграции, о его роли в подготовке и победе Октябрьской революции и руководстве молодым Советским государством. Он старался прочитать все, что только публиковалось в газетах в те дни о Владимире Ильиче. Чувствовалось, что он рассказывает не столько для меня, сколько для того, чтобы лучше запомнить все самому, осознать, прочувствовать величие жизни и деятельности Ильича. Он часто останавливался, надолго замолкал, думая о чем-то своем. Хорошо помню его слова: «Придет время, и я постараюсь написать о Ленине».

Наступил день похорон. Мы знали, что в четыре часа дня по всей стране на пять минут должно остановиться движение. В три часа мы были на Крещатике. Мы хотели отдать последний долг Ильичу, участвуя в этой торжественно-траурной церемонии.

И вот четыре часа. Надрывно-тягостные, тревожные заводские и паровозные гудки далеко разносятся в морозном воздухе. Останавливаются транспорт, пешеходы. Эма и я вытягиваемся на краю тротуара, стоим «смирно». В этот момент мы представляли себе, будто стоим в почетном карауле у изголовья любимого Владимира Ильича.

Мороз очень сильный. Кажется, вся земля замерла, застыла. Даже птиц не видно, попрятались. Тело пронизывают ледяные иголки, но мы продолжаем стоять неподвижно.

Вскоре отца Эмы перевели в Харьков. Обстоятельства сложились так, что после их отъезда мы потеряли друг друга. Наша семья тоже уехала из Киева. Отца часто переводили по службе, и мы на одном месте долго не задерживались.

Вновь о Казакевиче я услышал только в 1947 году, когда прочитал его повесть «Звезда». Подать о себе голос я не считал возможным. Мне представлялось, что все его время расписано по минутам, что я буду его отрывать от важных дел. Только в январе 1962 года, приехав на несколько дней в Москву, я решил навестить Эммануила. Узнав, где он находится, поехал в Переделкино, разыскал его дачу и с

35

волнением открыл входную дверь. Вечерело, в прихожей было темно. Навстречу вышел высокий, худощавый мужчина в ватнике и в валенках. Я сразу узнал Эммануила, возможно потому, что неоднократно в печати видел его фотографии последних лет. Он меня не узнал. Но когда я несколько хриплым от волнения голосом сказал: «Эма! Вспомни Киев», он сразу же радостно воскликнул: «Алеша!»

Весь вечер мы вспоминали детство, пережитое. Эммануил вскользь, как бы нехотя, коснулся своей болезни, а затем беседа перешла на его творческие дела и планы.

Он рассказывал, что уже в дни смерти и похорон В. И. Ленина дал себе слово попытаться воспроизвести его образ, жизнь и деяния, всегда помнил об этом, но все не решался, не считал себя подготовленным. Только сравнительно недавно наконец решился и создал «Синюю тетрадь». Нежно и взволнованно говорил он о Ленине, подчеркивал его непримиримость, принципиальность, мудрую человечность и высокий гуманизм.

Эммануил говорил, что хочет включиться в создание Ленинианы средствами кино и мечтает написать сценарий о небольшом по продолжительности, но очень емком отрезке жизни В. И. Ленина с момента, когда он узнал, что в России произошла Февральская революция, и до возвращения на родину, встречи его с питерскими рабочими на Финляндском вокзале. Говорил, что, если ему позволит здоровье, он попытается проехать по маршруту, которым возвращался Владимир Ильич в Россию, проехать обязательно в ту же самую пору года, побывать во всех местах, связанных с деятельностью Ленина в это время. Так, мол, он лучше прочувствует, вживется в обстановку того времени, в которой жил, работал, боролся и творил Владимир Ильич.

Когда пришел час расставания, Эма взял с меня слово обязательно в дальнейшем систематически встречаться и подарил экземпляр своей книги «Синяя тетрадь», надпи-сар: «Дорогому старому другу — Алеше, а ныне Алексею Кирилловичу Горлинскому — с любовью от автора. Эм. Казакевич. 9.01.1962».

На следующий день, глубоко взволнованный этой встречей, я уехал к месту службы, далеко от Москвы. А в сентябре этого же года с глубокой скорбью узнал о безвременной кончине самого близкого и дорогого товарища моего детства, Эмы — Эммануила Генриховича Казакевича.

Т. Ген

ЕГО ЛЮБИЛИ

26 сентября 1962 года, то есть назавтра после того, как в Москве на Новодевичьем кладбище был похоронен Эммануил Казакевич, мне довелось побывать в Харькове — в том самом городе, где прошли детские и отчасти юношеские годы писателя. Ехал я в Жданов, но решил сделать на день остановку, чтобы побродить по Харькову, пройтись по тем же улицам, по которым мы, школьники, а затем учащиеся профтехшколы, много лет подряд ходили вместе со своим веселым и остроумным сверстником Эмой Казакевичем. Сдав свой чемодан в камеру хранения, я вышел на вокзальную площадь.

Было шесть часов утра, на вокзал я вернулся поздно вечером. Весь день мне казалось, что рядом со мной идет Эма. Сперва я отправился на улицу, где жили Казакевичи, зашел во двор с раскрытыми воротами (вспомнилось, что эти ворота и тогда, десятки лет тому назад, всегда были распахнуты, будто приглашали зайти в гостеприимный дом), и точно так же, как когда-то, постоял на крылечке, словно ожидая, что сейчас, увидев меня из окна, стремительно выбежит ко мне мой хороший товарищ и скажет:

— Что же ты стоишь тут? Зайди в дом. Папа у себя, и он хотел тебя видеть.

Затем я отправился на Рыбную улицу, где была наша школа-семилетка. Мне казалось, в ушах звучит:

37

— Казакевич, к доске!

Явственно, сквозь толщу минувших лет, глазам представился светловолосый худой мальчик одиннадцати или двенадцати лет, ученик пятой группы (классы тогда назывались группами). Вызов к доске застал Эму врасплох, он увлеченно перешептывался с соседом по парте. Быстро поднявшись с места, поправив очки на носу, Эма идет к доске. Он чуть-чуть заикается, но отвечает правильно и твердо держит мелок в руке. А почерк у него отличный. По нашему мнению, его цифры даже красивее, чем у учителя математики.

Казакевич прекрасно успевал не только по литературе и языку — здесь ему не было среди нас равных,— но и по математике, физике, химии. Он отлично чертил, очень любил географию. Бывало, на перемене повернет большую географическую карту мира «лицом» к стене и начнет вслепую указывать пальцем на различные, совсем нам еще неизвестные страны, моря, реки.

— Здесь — Эквадор, а здесь — Гватемала... Вот где протекает река Инд...

Одной из его любимых игр (зачастую увлекался ею и на уроках) была игра в слова. Заключается она в том, что, написав на листочке какое-нибудь слово, желательно подлиннее, столбиком сверху вниз и рядом — снизу вверх, в промежутке между противостоящими буквами образовать новые слова. Эма был в этом деле непревзойденный мастер.

В школу он часто приносил какой-нибудь толстый фолиант в добротном переплете — сочинения Мольера, Шекспира, Байрона, Гейне, других классиков мировой литературы. У Генриха Львовича, отца Эммануила, была прекрасная библиотека, и сын широко ею пользовался. Солидные тома не помещались в школьном ранце, и Эма обычно носил их под мышкой.

Наша школа гордилась своим поэтом — Иосифом Котляром, печатавшим стихи не только в газете «Юнге гвардие» («Молодая гвардия»), но и в большой «взрослой» газете «Дер штерн» («Звезда»), редактором которой в то время был Г. Казакевич. Юный, но уже почти признанный поэт Котляр учился в седьмой группе, Эма — в пятой. На литературных утренниках неизменно звучал голос Котляра — певучий, немного томный. Не помню, чтобы Казакевич когда-либо выступал на этих утренниках, но стихи уже писал и даже «печатал» в стенгазете. Он унаследовал все хорошие качества своего отца — блестящий ум, щедрое сердце, жизне-

38

радостность, одного только он не перенял: Генрих Львович был великолепным оратором — Эммануил не любил выступать с трибуны.

Генрих Львович Казакевич был редактором первого еврейского советского журнала «Ди ройте велт» («Красный мир»), первой на Украине ежедневной газеты «Дер штерн», начавшей выходить в 1925 году, позже он работал редактором в Укрнацмениздате, в издательстве «Лiм» («Литература и искусство»). Его дом всегда был полон молодых писателей — старых писателей тогда еще не было. «Старому» Перецу Маркишу едва исполнилось тридцать лет. В небольшой уютной гостиной вечерами гремел голос Маркиша — казалось, его слышно в библиотеке имени Короленко, находившейся в двух шагах от дома Казакевичей. Он читал свою поэму «Братья».

Красная кавалерия, русская земля...

Лев Квитко — цветущий молодой человек, широкоплечий, краснощекий, светлые глаза его были всегда будто в ожидании какого-то небывалого радостного события — читал свои стихи медленно, произносил каждую строку так, словно желал, чтобы слушатели испытали ее на ощупь. Из Киева приезжал Давид Гофштейн — его первый визит к Казакевичу. Таким образом, Эма вокруг себя видел известных писателей, был с ними лично знаком.

Закончив семилетку, Эма, как и большинство его соучеников, поступил в профтехшколу, преобразованную потом в машиностроительный техникум. На практических занятиях в мастерских худенький близорукий Эма быстрее и лучше других мастерил «ласточкины гнезда», подгонял одну половинку гнезда к другой так, что они идеально наглухо сцеплялись. Далеко не каждый практикант умел так. Юный Казакевич усердно изучал машиноведение, другие «точные» предметы; правда, в его тетрадях, в ближайшем соседстве с чертежами станков, геометрическими фигурами, математическими выкладками, нередко можно было видеть дружеский шарж на преподавателя или учащегося, веселую эпиграмму. Директор профшколы не был поклонником юмора, но и он от души смеялся, слушая шутки Казакевича. К счастью, те, что касались лично директора, до него не доходили. А вообще-то говоря, нужно было быть уж слишком угрюмым человеком и вдобавок еще тупицей, чтобы обижаться на Эммануила. В одной группе в семилетке, затем на одном

39

курсе в профтехшколе вместе с Казакевичем учился паренек, далеко не блиставший способностями, прямо скажем, порядочный остолоп. Отвечая урок, он чаще всего мямлил нечто совершенно несуразное. Эма не мог пройти мимо этого парня, чтобы не погладить его очень густую и очень жесткую шапку волос, делая при этом такой вид, будто полон восхищения этой «мягкой» шапочкой, и в особенности умом, что скрывается под нею.

— М-да,— говорил Казакевич выразительно, и все смеялись, а паренек пуще всех, он считал его своим лучшим другом, да так оно и было. Все считали себя лучшими друзьями Казакевича и этой дружбой гордились, каждому казалось, что Эма выделяет его, именно ему посвятил лучшую эпиграмму, дружеский шарж. Казакевич умел находить в людях такие добрые качества и свойства, о которых те порой и не подозревали. В отзывах и рассуждениях о товарищах почти всегда преобладали преувеличения в сторону положительной оценки. Его искренне любили товарищи, и он искренне любил их.

Однажды летом 1930 года, ранним вечером, в доме Казакевичей собрались трое начинающих писателей: Григорий Диамант, Борис Миллер и автор этих строк, мы делали тогда первые пробы пера. Миллер, работавший на фабрике, написал два-три рассказа из жизни рабочей молодежи, они вошли потом в его первую книжку «Смена за сменой». Диамант работал на стройке Госпрома — первого «небоскреба» в стране, гордости харьковчан. Он писал стихи о новостройке, о минувшем детстве, о желании все в жизни испытать...

Первые страницы моей общей тетради заполнила новелла о Доме рабочих подростков, в котором я тогда жил, остальные страницы тетради были еще в ожидании новых творений. Мы принесли своих первенцев на суд отцу нашего друга.

Каждый из нас прочитал свое «избранное», последним читал Эммануил. Немного запинаясь, он прочитал рассказ, очаровавший нас необычностью сюжета. В нем говорилось о саклях, спрятавшихся в ущельях гор, о минаретах, о дервишах. Вскоре эта новелла была напечатана в харьковской молодежной газете «Юнге гвардие» с портретом автора. Это было первое опубликованное прозаическое произведение Казакевича. Писал он легко и быстро, вскоре у него была куча других новелл, также многоактные драма и комедия — то и другое не увидело света. Однако главным жанром, определившим его творчество на многие годы, была поэзия.

Мы были разными. Во-первых, разнило нас, так сказать,

40

«семейное» положение. В этом отношении у Эмы в тот период было все благополучно; во всяком случае, так нам казалось. Он жил в семье, его не обременяли житейские неудобства — тесный барак общежития, неуютная столовка со скудным меню, томительное ожидание очередной получки. Должен сознаться, что в ту пору я вообще считал его баловнем судьбы. Лишь много лет спустя я узнал, что еще в раннем детстве, выпавшем на годы гражданской войны, он в полную меру познал и голод, и болезни, и койки в детских домах. Отдавая сердечное тепло людям, Казакевичи меньше всего распространялись о своих былых и настоящих горестях и трудностях.

Кроме «семейного» различия, мы, во-вторых, заметно отличались по уровню интеллектуального развития, хотя общее образование у нас у всех было примерно одинаковое. Эммануил был гораздо начитаннее, удивлял нас знанием мировой литературы, чтением в подлиннике Гёте, Гейне, цитированием наизусть больших отрывков из Шекспира, Мольера. Внешний облик подчеркивал его сугубую «интеллигентность». Бледное лицо, очки, тонкие пальцы. Но Эммануил крепко подружился с тройкой рабочих парней, объединил нас в литературную группу, дав ей шуточное название «Птичье молоко». Он, впрочем, не старался выделиться и верховодить. Вечерами мы часто гуляли по улице, заняв весь тротуар. Не умея сдерживать шаг, Казакевич шел немного впереди, ежесекундно поворачиваясь к нам. Громко, с пафосом декламировал Гейне, чаще всего стихи из «Книги песен», отрывки из поэмы «Германия. Зимняя сказка». Трубным голосом читал наизусть «Во весь голос» Маяковского. При всем том было в нем много ребячливости, детского озорства. Поражая нас и прохожих проникновенным чтением вслух шедевров великих поэтов, он мог удивить и другим.

Впереди идут две девушки. Эммануил чуть притрагивается рукой к спине одной из них. Та, быстро обернувшись, уже готова крикнуть «нахал», но проказник невинно щурит глаза на свою ладонь, на которой будто лежит пылинка, которую он снял с пальто девушки, и девушка с милой улыбкой говорит ему «спасибо».

В профтехшколе Казакевич редактировал рукописный журнал, который его стараниями сделался многотиражным. Пишущей машинки не было, выручал прекрасный четкий почерк Эммануила, все страницы, от первой до последней, были написаны его рукой, он же потом размножал их на

41

стеклографе. В журнале был «Веселый уголок», и все знали, кто главный автор этого «уголка».

Мы были постоянными посетителями общегородской библиотеки имени Короленко. Общежитие было нашим домом по нужде, библиотека была домом по любви, нашим желанным очагом. Усевшись за одним из столов в просторном и уютном читальном зале, читали книги, писали в своих тетрадках.

Время от времени мы перешептывались, и, когда шепот становился громче, быстрыми неслышными шагами подходила старенькая заведующая залом, энергично махала худыми руками:

— О ужас! Молодые люди, вы забыли, где находитесь!

После того как она во второй и в третий раз, подойдя к нам, повторяла сухими губами «О ужас!», мы поднимались со своих мест и отправлялись вниз, в вестибюль. Здесь к нашим услугам, у стены около гардеробной, стоял широкий жесткий диван — как раз на четверых. Наговорившись вдоволь о том, о другом, затевали «торг»— кому из нас первому прочитать свое новое произведение. Больше всех приходилось упрашивать необычайно скромного Григория Диаманта. Нежную любовь к Диаманту Казакевич пронес через всю свою жизнь. Талантливый поэт Г. Диамант погиб в первые дни войны, находясь на службе в пограничных войсках на Украине.

Эммануил читал свои собственные и чужие стихи громко, увлеченно, не обращая внимания на посторонних, которые стояли у гардероба и прислушивались. После каждой удачной строфы, звучного эпитета, яркой метафоры Диамант на своем еврейско-волынском певучем диалекте тихонько, про себя, отмечал: «Гит, месикн гит» («Хорошо, очень хорошо»). Со всеми щедрыми преувеличениями, свойственными молодости, мы искренне хвалили Казакевича, не боясь даже произнести слово «гениально». Изумленно и сердито наблюдал за нами усатый старик гардеробщик. Как все гардеробщики на свете, он в своей форме выглядел очень солидно и был полон собственного достоинства. Я написал маленький рассказ об этом гардеробщике и прочитал его, сидя со своими друзьями на диване в вестибюле в самом близком соседстве с моим героем.

В 1931 и 1932 годах вышли первые книжки членов нашей литературной группы. «Крестным отцом» наших первенцев был Казакевич-отец — он им дал путевку в жизнь, помог каждому из нас составить сборник, тщательно отобрав

42

лучшее, он же был нашим редактором. Как мы радовались, когда миловидная чернобровая девушка из издательства «Лiм», той же рукой, тем же почерком, которым она заполняла бланки договоров на издание книг маститых авторов — Павла Тычины, Владимира Сосюры, Максима Рыльского, Ивана Ле, Льва Квитко, Переца Маркиша, написала и наши никому не известные имена. Однако с одним из нас, а именно с Эммануилом Казакевичем, договор не был заключен, его книжка не появилась вместе с нашими.

— Эма еще подождет,— сказал Казакевич-старший.— У него поменьше жизненного опыта, чем у вас, в его вещицах немало абстрактного. Но я верю в его литературные способности. Если он будет писателем — то хорошим. Эма умеет задумываться...

В 1931 году я поехал на учебу в Москву и вновь встретился с Эммануилом спустя несколько лет в Биробиджане, где он жил вместе с родителями. Вырос, вытянулся и все такой же худой. Был он в косоворотке, в сапогах с высокими голенищами.

— Где ты работаешь?— спросил я у него.

— В колхозе,— ответил он.— Председателем.

Даже не верилось, и, грешным делом, я было подумал, что Казакевич, по старой привычке, меня разыгрывает.

— Брось шутить... Работаешь собкором в одном из районов области?— пытался я угадать.

— А ты газеты читаешь?— вместо ответа спросил меня Эма в свою очередь.— Вижу, не читаешь. Жаль. Читал бы — знал, что колхоз, где председателем Эммануил Казакевич, на третьем месте по сенокосу и на втором — по надоям молока.

Молодой председатель колхоза был в Биробиджане не менее популярен, чем его отец — редактор газеты «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда»). Поэт, витавший в облаках, опустился на таежную заболоченную землю, окунулся в заботы о хлебе насущном, об устройстве жизни переселенцев в далеком незнакомом краю, который отныне должен был стать их родным домом. Писатель Г. Добин даже начал писать роман о председателе колхоза Казакевиче. Для того чтобы человек, несведущий в сельском хозяйстве, возглавив колхоз, тут же с треском не провалился, ему нужно было в кратчайшее время овладеть целым комплексом знаний, вдобавок научиться руководить коллективом — отнюдь не легким, состоящим из бывших мелких лавочников, кустарей-одиночек, «людей воздуха», как метко опре-

43

делил их Шолом-Алейхем. С самого раннего утра Казакевич был в бригадах и звеньях. Уставших людей подбадривал шуткой, остроумным словом. Вечера проводил в правлении колхоза, а потом, до поздней ночи, при свете керосиновой лампы проходил «сельхозакадемию» на дому. Для этой цели приобрел библиотечку специальной литературы.

Поставив на ноги переселенческий колхоз, Казакевич неожиданно появляется в новом амплуа. Его назначили директором Биробиджанского областного драматического театра. Театра еще не было, здание на улице Ленина только строилось, не было режиссера, не было артистов, был только директор — двадцатилетний Эммануил Казакевич. Облеченный полномочиями руководителя театра, он курьерским поездом отправился в Москву с неотложной задачей: найти артистов, создать труппу, обеспечить ее опытным главным режиссером и добротным репертуаром, подготовить первый спектакль и привезти театр в Биробиджан. В Москве Казакевич подружился с Михоэлсом, молодой директор несуществующего театра и всемирно известный народный артист, художественный руководитель Московского ГОСЕТа нашли общий язык, они говорили об искусстве, литературе, и, разумеется, главной темой разговоров был новый театр. Их можно было тогда чаще всего встретить вместе в еврейской театральной студии, помещавшейся в Столешниковом переулке, в старом особняке. Выпускной курс студии образовал ядро нового театра, при ближайшем участии Михоэлса шли репетиции спектакля, которым должен был открыться театральный сезон.

В 1936 году Казакевич написал очень грустное стихотворение «Лунная соната» на смерть родителей. Вслед за отцом — через несколько недель — умерла мать. Те, кому довелось видеть Казакевича-отца и Казакевича-сына, когда они беседовали, гуляя вдвоем по улице, невольно улыбались, как улыбаются приятному и вместе с тем поучительному зрелищу. Если настоящая дружба основана на полном взаимопонимании и равноправных отношениях, то примером такой дружбы могли служить Генрих Львович и Эммануил Генрихович Казакевичи. Поистине то были счастливые отец и сын. В своем отце Эммануил всегда имел умного, надежного друга, он не знал мелочной опеки, а только мудрую любовь.

После смерти родителей Эммануил переехал в Москву, к тому времени и я стал москвичом. Мы снова, как в Харькове и в Биробиджане, очень часто, порой ежедневно, встреча-

44

лись. Жил он литературным трудом — писал стихи, переводил, вместе с Давидом Бергельсоном написал небольшую книжку «Биробиджан». В гонорарных ведомостях издательства «Дер эмес» («Правда») нередко фигурировало его имя, но заработки далеко не всегда покрывали расходы.

Эма не любил обедать один даже в будничный день.

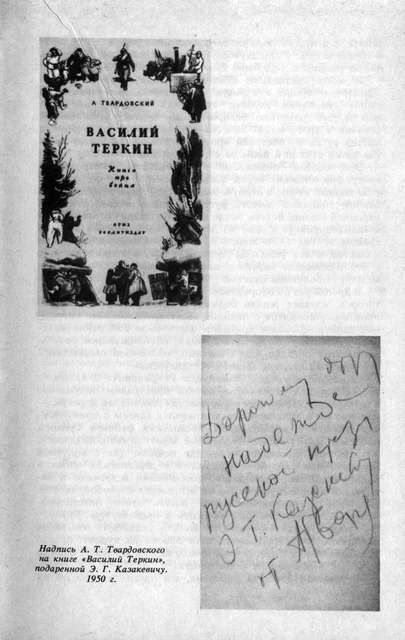

— Ну, не будь же исключением,— говорил он другу, отказывавшемуся идти в столовую.— Уже пообедал? Не беда, пообедаешь еще раз. С нами идут...— и он называл полдесятка друзей, изъявивших желание вместе пообедать.