|

|

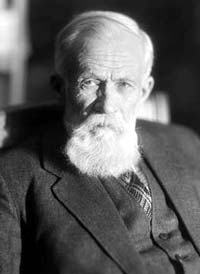

Владимир Афанасьевич ОБРУЧЕВ

(1863-1956)

Обручев Владимир Афанасьевич – советский геолог и географ, академик, исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии. Он открыл ряд хребтов в горах Няньшань, хребты Даурский и Борщовочный, исследовал нагорье Бэйшань. Основные труды – геологическое строение Сибири и её полезные ископаемые, тектоника, неотектоника, мерзлотоведение. Он был утверждён первым штатным геологом Сибири. Результатом многих лет исследований явился фундаментальный труд – «История геологических исследований Сибири» в пяти томах (1931-1949).

Его именем названы многие географические объекты – горный хребет в Туве, ряд гор, оазис в Антарктиде, минеральный источник. Существует и минерал «обручевит». А в Москве, в Юго-Западном округе есть район «Обручевский», названный в честь В. А. Обручева.

Его отец, Афанасий Александрович, был военным, так что с переездами семье Обручевых «повезло». Побывав во многих западных областях Российской империи, семья наконец-то осела в Вильно, но каждое лето Володю, его братьев и сестёр (всего в семье имелось три мальчика и три девочки), отправляли в имение деда – с. Клепенино Тверской губернии, расположенное под Ржевом в живописном уголке. Собственно здесь и появился на свет Владимир Афанасьевич Обручев – второй ребёнок в семье. Тут он и прожил до трёх лет. Воспитанием детей в семье в основном занималась мать – Полина Карловна – немка по национальности, дочь лютеранского пастора. Основной упор делался на убеждение и строжайшее соблюдение порядка и уважение к родителям.

В мальчике ужились две таких противоречивых черты характера – прилежание, усидчивость и упрямство. Это редкое сочетание никогда не мешало ему идти по жизни. Отличные оценки в реальном училище, куда он пошёл только потому, что там не нужно было учить глупые, по его мнению, «мёртвые языки» – латынь и греческий, помогли ему в 1881 году без труда поступить в Петербургский Горный институт. Почему именно в Горный? Да потому, что Обручев, применив к ситуации показатель «цена – качество», рассчитал точно. С одной стороны, небогатая семья, после болезни отца, переживала далеко не лучшие времена. С другой стороны, молодой человек таким образом реализовывал мечту детства – страсть к путешествиям, привитую книгами Жюля Верна и Фенимора Купера, писателей, которых почитал до конца своей жизни.

Горный институт вместе с пристрастием к писательству и необходимым знаниям дал Обручеву главное – цель в выборе профессии. А на последнем курсе Обручев вновь проявил своё упрямство и энергию. В институте у него даже было необычное прозвище «Бомба» за его взрывную энергию и порывистость. Дело в том, что институт выпускал две специальности: «горняки» и «заводчики». Первые направлялись на работы в копи и рудники, вторые – инженерами на горные заводы. И первые и вторые получали приличное жалование, место в обществе и спокойную сытную жизнь. Может быть и Володя стал бы одним из них, если бы не появившийся на IV курсе новый преподаватель, известный путешественник Иван Васильевич Мушкетов. Его интересные, практические лекции, частенько проходившие не в аудитории, а в окрестностях города, да к тому же пристально внимание к Обручеву и его товарищу Богдановичу, не могли не сказаться в выборе жизненного пути двух лучших студентов курса. Потому-то упрямство Обручева быть никем иным, как геологом, а именно специализироваться по районам Центральной Азии, вызвало удивление у ректората института. В то время в России было всего… семь (!) штатных геологов, которые составляли так называемый русский Геологический комитет. Геология не представлялась перспективной областью и потому у правительства к ней было отношение… да, честно говоря, не было вообще никакого отношения. Упрямый Владимир Обручев твёрдо решает променять тишь заводской конторы и уют небольшой квартиры на пыльную одежду, грязь, бездорожье и романтику путешествий нехоженых троп и горных кряжей. И Обручев добивается своего. В этом ему помог учитель и друг Иван Васильевич Мушкетов, который направил Обручева и Богдановича сразу же после окончания учебного заведения в 1886 году в первую экспедицию в Каракумы. Летом 1886 года два товарища направлялись в Туркмению, где велось строительство железной дороги до Самарканда, для чего стальному пути придётся пересечь юго-восточную часть пустыни Каракумы. Дипломированных специалистов назначили «аспирантами» на постройке дороги, выдали деньги и отправили в городок Кызыл-Арват.

В студенческие годы Володя начал писать стихи; многие в последующем посвящались его любви – Лизе. Первый рассказ «Море шумит» появился во время каникул после II курса в газете «Сын отечества» в июне 1887 года. Ему нравилось сочинять, тем более что сам Стасюлевич, редактор солидного журнала «Вестник Европы» по прочтении его поэзии настоятельно советовал не бросать литературных поисков. В 1887–1895 годах его рассказы и очерки печатались в петербургских газетах. Обручев даже однажды решил было бросить Горный институт ради литературы, и если бы не появился в нём Мушкетов, может так и было бы. 1887 год становится для Владимира Обручева своего рода переломным. Он только что возвратился из своей первой экспедиции, в феврале он женится на Лизе – Елизавете Исаакиевне Лурье, и у них уже ожидается ребёнок. Владимир пишет свой первый отчёт об экспедиции, после которой он на всю жизнь влюбился в унылые пустынные ландшафты Средней Азии. Он не знал, что, проделав три экспедиции в Закаспийский край, ещё раз увидит этот район лишь спустя многие десятилетия.

Он едет работать в Сибирь с женой и грудным ребёнком. В Иркутске открылась штатная должность геолога при Горном управлении и ему представилась возможность её занять. Именно в то время, после первых экспедиций по окрестностям, Обручев начинает работу, которую вёл всю жизнь и завершил будучи академиком. Его пятитомная «История геологического исследования Сибири» завершилась в 1949 году и была отмечена Государственной премией СССР. После опубликования серии статей о его исследованиях Закаспийской области, он получает несколько наград и избирается действительным членом Русского географического общества. А после большого двухгодичного путешествия (1892–1894) в качестве геолога в Китай и Южный Тибет в составе большой научной экспедиции (было пройдено в общей сложности 13 625 километров), Обручев уже становится довольно известным в научном мире России. К началу ХХ века Обручев подошёл, имея в своём багаже десяток опубликованных работ, место преподавателя геологии в Томском технологическом институте, репутацию известного путешественника и исследователя Сибири, Средней Азии и Китая.

В смутные годы начала века В. Обручев под псевдонимом «Ш. Ерш» («шерш» – по-французски «ищи») в местной газете начал публиковать дерзкие фельетоны и статьи, направленные против тогдашнего руководства Томска и Технологического института. Этот факт стал известен, что явилось одной из причин увольнения Обручева из института.

После отставки он уезжает в Москву, где семья могла довольно сносно жить на его пенсию в 250 рублей. Не имя возможности участвовать в экспедициях, Владимир Афанасьевич начинает приводить в порядок свой богатейший материал, накопленный за предыдущие четверть века. Он много пишет статей, трудов, книг по геологии. К началу первой мировой войны увидели свет полторы сотни его трудов в виде монографий, статей и карт, опубликованный в различных журналах, учёных ежегодниках и «Известиях» различных институтов.

В 1914 году Обручев в журнале «Природа» начинает публиковать научно-популярные статьи по геологии, рассчитанных на массового читателя. С помощью этих эссе он хочет привлечь молодых людей к романтике его горячо любимой профессии.

И тогда же он начинает писать два своих научно-фантастических романа «Земля Санникова» и «Плутония», которые были опубликованы десятилетие спустя. Идея «Плутонии» родилась у Обручева после прочтения «Путешествия к центру Земли» Жюля Верна. Занимательное повествование французского фантаста был основано на полных несуразностях с научной точки зрения. Владимир Афанасьевич решает написать для молодёжи книгу на той же основе, но без вольных допущений. Сам автор не верил в гипотезу о пустой Земле, а вот второй его фантастический роман «Земля Санникова» был основан на ещё одной научной гипотезе, которая представлялась Обручеву реальной. Тогда многие спорили, землю или плавающий остров увидел в Ледовитом океане в 1811 году Яков Санников, а после него Эдуард Толль. Речь идёт об исчезающих полярных островах (учёные пришли к выводу, что они состоят из ископаемого льда, чуть прикрытого песком).

«Плутония» и «Земля Санникова» были не единственными научно-фантастическими произведениями В. А. Обручева. В 10-е годы Владимир Афанасьевич начал писать, так и оставшуюся незаконченной, утопическую повесть «Тепловая шахта», действие которой происходит в начале ХХ века в Петербурге и в «экстерриториальном» городе Безмятежном, расположившемся на русско-китайско-корейской границе. Кроме геолого-географических произведений, Обручев написал повесть «Путешествие в прошлое и будущее», которой он хотел продолжить «Машину времени» Уэллса. А над своей фантастической повестью «Коралловый остров» Обручев работал по вечерам в Свердловске, куда во время войны были эвакуированы некоторые московские учёные. Практически все его фантастические произведения малой формы были изданы в сборнике «Путешествие в прошлое и будущее» (1961).

После его смерти среди рукописей был также найден психологически-бытовой роман «Лик многогранный», неизданный роман «Наташа», пьеса из греческой жизни «Остров блаженных», написанная под влиянием Метерлинка, повесть «На Столбах» (опубликована только в конце 80-х в книге «За тайнами Плутона»), несколько рассказов, а также к рассказам, наброски рассказов, планы пьес, главы задуманных романов.

В советский период В. А. Обручев, в силу преклонного возраста, путешествовал мало, уделив особое внимание на публикации собранного им за предыдущие годы богатейшего научного материала. К тому же он начинает пожинать славу от дела всей его жизни.

Уже в 1918 году в Харькове ему присваивают степень доктора наук «honoris causa» (т.е. без защиты диссертации). Он становится директором геологического института, членом-корреспондентом Российской академии наук и Китайского геологического общества, почётным членом Гамбургского географического общества. В 1929 году он становится Академиком Академии наук СССР, ему присваивают массу премий и званий: во второй раз он получает премию имени Чихачёва от Парижской академии наук (1925), Сталинскую и Ленинскую премии (1926), две Государственных премии СССР (1941, 1950) и т.д.

В том же 1929 году он навсегда отказывается от преподавательской работы. «Мой язык, – говорил он, – не умеет состязаться с моим пером».

Скончался Владимир Афанасьевич Обручев в 1956 году, будучи знаменитым учёным с мировым именем, внесшим свой вклад в геологию, палеонтологию, другие смежные науки. А для мальчишек он был, прежде всего, автором двух увлекательных романов, вошедших в сокровищницу советской научной фантастики. Интересный факт. Как посчитал его сын, за всю свою долгую жизнь Обручев написал в общей совокупности более 70 томов (!), по 550 страниц в каждой, напечатал 3 872 работы, не считая переизданий и переводов. Его три сына пошли по стопам отца: один из них стал зоологом и географом, второй палеонтологом, а третий – Сергей – геологом, который стал известен отнюдь не родством со своим отцом (с его именем связано открытие грандиозного хребта Черского, открытие Полюса холода северного полушария, Тунгусского угленосного бассейна). Сыновья унаследовали также литературные способности и влечение к иностранным языкам. К примеру, Сергей овладел 11 языками, в числе которых значились и такие как латынь и эсперанто. Естественными науками занимаются также жёны и дети сыновей В. А. Обручева, другие многочисленные родственники академика.

Виталий Карацупа

(Сайт "Лаборатория фантастики")

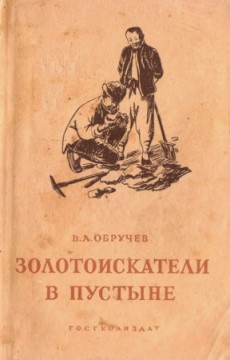

Повесть "Золотоискатели в пустыне" (1950, 247 стр.) (html 1 mb; pdf 9,8 mb) – декабрь 2007, май 2024

(В книге сохранена орфография начала 50-х годов, напр. цыновка, жолоб, чолка, в глубь, итти, попрежнему и мн. другое. Просим не считать это недостатком вычитки.)

– OCR: Давид Титиевский (Хайфа, Израиль)

Автор в популярной форме описывает быт и нравы китайских горнорабочих в прошлом столетии и тяжёлые условия их труда.

Книга знакомит читателя с природой Джунгарии (климат, рельеф, животный и растительный мир), геологическими условиями образования золота, с существовавшими в то время способами добычи руды из кварцевых жил и переработки её для получения золота.

Книга выпускается вторичным исправленным и дополненным изданием. Рассчитана на широкий круг читателей.

(Аннотация издательства)

Фрагменты из повести:

"Один из горных хребтов среди этих ворот называется на западе Майли, на востоке Джаир. Майли-Джаир состоит из нескольких уступов неодинаковой высоты и различного характера.

В восточной половине Джаира особенно бесплоден средний, самый низкий уступ; горы превращаются здесь в низкие холмы, усыпанные щебнем, совершенно чёрным от покрывающего его «загара пустыни».

Здесь нет ни воды, ни жизни, даже ящерицу или жука увидишь редко, и только антилопы прячутся в лабиринте холмов, довольствуясь их скудной растительностью. С утра до вечера солнце жжёт щебневые склоны, накаляя чёрные камни, и на свободе гуляет знойный ветер. Но зато пустынный восточный Джаир богат золотом, которое люди добывали ещё во времена независимых ханов Джунгарии (до начала XIX века). Китайцы продолжали разработку. Золотой промысел на этой далёкой окраине был свободен; каждый мог им заниматься, уплачивая только часть добытого золота в китайскую казну."

* * *

"Мельница для измельчения золотоносного кварца представляла собой огромную чашу, сложенную из больших глыб гладко обтёсанного красного гранита. Эта чаша имела около двух метров в поперечнике, и борта её возвышались над дном на четверть. В центре был укреплён толстый деревянный столб, являвшийся вертикальной неподвижной осью. На него надевалась железная проушина горизонтальной оси, проходившей через жернов-цилиндр из того же гранита, около 40 сантиметров в диаметре, который катался по чаше, приводимый в движение ишаком, бегавшим по кругу, причём упряжь животного присоединялась к другому концу той же горизонтальной оси. На дно чаши насыпалась тонким слоем кварцевая руда, и тяжёлый жернов, катаясь по ней, дробил и превращал её в муку. Руду засыпали сами рудокопы, предварительно раздробляя её молотком на куски не больше яйца.

Чаша стояла посреди небольшого двора, а в соседнем дворе была старая шахта, богатая водой. Второй ишак приводил в движение примитивный насос, который выкачивал эту воду и подавал её по жолобу к чаше, где она смачивала раздробляемый кварц и затем стекала через отверстие у дна, унося с собой кварцевую муку. Эта жидкость грязно-молочного цвета собиралась на промывочный аппарат – длинный жолоб с ровным дном, к которому через небольшие промежутки были прибиты плоские деревянные рейки. Жолоб имел небольшой наклон, и вода медленно стекала по нему, оставляя частицы золота, как самые тяжёлые, во впадинах между рейками и унося бoльшую часть кварца."

* * *

"Мафу рассказывал мальчикам о нравах и повадках архаров, о том, как самцы, загнанные охотником или волками на высокий утёс, бросаются головой вниз с высоты в несколько размахов, падают на свои толстые рога, играющие в таких случаях роль пружин, и, благополучно поднявшись на ноги, убегают."

* * *

"– Как же узнать хорошую жилу? – поинтересовался Хун.

– В хорошей жиле всегда много охры, камень в ней не белый, а жёлтый или красный и легко отбивается от пустой породы; между ним и этой породой слой глины, и в ней часто сидит золото; сам камень не крепкий, его легко дробить. В бедной жиле – камень белый, как молоко, или прозрачный, как вода; он крепко сросся с боками и сам очень твёрдый."

* * *

"Читатель, не знакомый с историей Китая, спросит, конечно: кто такие эти дунгане, чем вызваны их ненависть к китайцам и все жестокости гражданской войны?

Дунгане, называющие себя «хой-хой», – китайские мусульмане невыясненного происхождения. Они отличаются от китайцев не только по религии, но и по внешности. Дунгане мускулистее, сильнее, храбрее и смышлёнее китайцев; скулы на лице у них не так сильно выступают; кос они не носят, но одеваются как китайцы и говорят на китайском языке. Они рассеяны по всему Китаю, особенно в западных провинциях, но живут также в Китайском Туркестане и в Илийской провинции, занимаясь земледелием, торговлей, содержанием постоялых дворов, садоводством.

Ненависть дунган к китайцам объясняется отчасти религиозным фанатизмом, но главным образом теми притеснениями и ограничениями в правах, которым они подвергались со стороны китайских властей. Поэтому в местностях, где дунгане были многочисленны (в западных провинциях Китая, особенно в Ганьсу, а также в Джунгарии), они неоднократно поднимали восстания: три раза в XVII–XIX столетиях и в четвёртый раз, в Ганьсу, в начале XX века."

* * *

"В глубине песков Джунгарской пустыни водится дикая лошадь, открытая русским путешественником Пржевальским и получившая его имя. Охотники изредка ловят её. В некоторых зоологических садах имеются экземпляры дикой лошади. Она среднего роста, чалой, внизу почти белой масти; голова большая, рыжеватая, конец морды белый; шерсть слегка волнистая, зимой довольно длинная; грива короткая, стоячая, темнобурого цвети; чолки нет. От кулана она отличается меньшей длиной ушей, более волосистым хвостом и отсутствием вдоль спины чёрной полосы, характерной для ослов. Живёт небольшими табунами в 5–15 голов кобыл и молодняка во главе с вожаком-жеребцом."

Страничка создана 16 декабря 2007.

Последнее обновление 27 мая 2024.

|