Анна Семёновна ПРИСМАНОВА

(имя собств. Анна Симоновна Присман)

(1892-1960)

А́нна Семёновна Присма́нова (настоящие имя и фамилия Анна Симоновна Присман; 6 сентября 1892, Либава, Гробинский уезд, Курляндская губерния – 4 ноября 1960, Париж) – русская поэтесса первой волны эмиграции.

Принадлежит ко второму поколению первой волны эмиграции. Родилась в семье врача-дерматолога, специалиста по проказе. Детство и юность провела в Либаве (Лиепая) на берегу Балтийского моря. После революции семья П. переезжает в Москву, где в 1919 П. – член группы «Лит. особняк». В начале 1920-х П. оказывается в Берлине, где в ж. «Эпопея» (редактор А. Белый) впервые печатаются её стихи. С 1924 П. переезжает в Париж, где выходит замуж за поэта А. С. Гингера. З. Шаховская пишет о них: «Обликом походили они несколько на химер, но по своему духовному облику существа были серафические...» (Шаховская З.– С. 49). В 1925 П. вступает в парижский Союз молодых писателей и поэтов, представляя совместно с поэтом В. Л. Корвин-Пиотровским группу «формистов», уже, судя по названию, тяготевшую к формальным исканиям. В 1930-е П. участвует в лит. объединении «Круг» (1935–39). Однако в целом П. находилась вне «лит. оппозиций». Так, И. Одоевцева писала: «Она вообще вряд ли знает о взаимоотношениях своих друзей и знакомых. Это её не интересует. Она выше всего этого, постоянно витая в заоблачных сферах» (Одоевцева И. На берегах Сены. Париж, 1983. С. 125). При этом среди «друзей и знакомых» П. следует выделить, помимо самой И. Одоевцевой и Г. Иванова, Б. Поплавского, Б. Божнева, и М. Цветаеву, к которой П. относилась с почитанием.

Первый поэтический сб. П. увидел свет лишь в 1937 («Тень и тело»). Туда вошли стих. 1929–36. Во время немецкой оккупации П. и Гингер остались в Париже, что Гингеру как еврею грозило смертельной опасностью. В 1946 П. и Гингер вернули себе советское гражданство, однако от возвращения в СССР воздержались. После «перерыва на войну» в Париже выходят ещё 3 поэтические книги П.: «Близнецы» (1946), «Соль» (1949) и «Вера» (1960).

Писавшие о поэзии П. отмечают усложнённость метафорической системы её стиха, испытавшего сильное влияние Пастернака и Цветаевой. Сложность эта, однако, зачастую не служит для выражения каких-либо «адекватно-сложных» мыслей и чувств. Композиционно стихи П. выдержаны безукоризненно, образы и их сцепления логичны, как в поэзии XIX в., но «смысловым и эмоциональным результатом» стихотворения часто является банальность. Возникает своеобразное барокко – с тщательным вниманием к внешнему оформлению материала. Барочная «философия стиха» П. состоит не в попытках обрести истину, но в обнаружении вариативности, иррациональности её. П. порой не просто сравнивает или проводит параллели с тем, чтобы полнее выявить сущность, но как бы направляет своё искусство на воссоздание того, с чем сравнивается объект. Косвенный, опосредованный способ передачи она зачастую предпочитает прямому, что способствует реализации ассоциативного потенциала текста.

Мотив воды и её вольных (или – невольных) обитателей: рыб, раковин, улиток и т. д., вплоть до водолазов, – присущ мн. стихам П. Застеклённая аквариумная глубина, её отгороженность от человеческой среды передает один из основных конфликтов поэтического сознания П. – существование в чуждой культурной и языковой среде. Любопытно, что в стихах П., весьма внимательной к детали, почти отсутствуют реалии парижской жизни. Напротив, даже собственную жизнь П. пытается на склоне лет анализировать на сугубо российском материале – через судьбу народоволки Веры Фигнер (поэма «Вера»).

«Оживляет», а нередко и вовсе «вызывает к жизни» стихи П. ирония. Отсюда – интеллектуальная балансировка переоценкой ценностей, «гротеск, оригинальность» (Струве Г.– С. 225). Общепоэтические деиндивидуализированные формулы (тоска, одиночество, розы, весна, душа) обретают конкретность и ощущение новизны через включение слегка пародируемого, как бы помноженногона рефлексию, обыденного сознания – приём, позволяющий П. отыскивать неожиданные сюжетно-метафорические ходы: «Душа, ты выросла из юбки, / Она тебе уж до колен...» Или: «Ночь. Кошка гуляет вдоль крыши / Поросшего мхом сарая. / А прямо над кошкой и выше / Сияет вместилище рая».

После смерти П. её лит. наследие было передано советским учреждениям. Однако до «перестройки» стихи П. на родине не печатались. С др. стороны, сопоставляя следующие два фрагмента, близость их трудно объяснить лишь случайным совпадением: «Быть может, и меня зовут Любовью, / Но я не знаю, как меня зовут» (А. Присманова. «Бабушка», не позднее 1949) и «Проснётся он от темнотищи. / Почувствует чужой уют / И голос, ближний и смутивший: / «Послушай, как меня зовут?» (Вознесенский А. «Выпусти птицу», 1974).

© В. Ю. Бобрецов. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь

(Из проекта "LiveLib.ru")

Произведения:

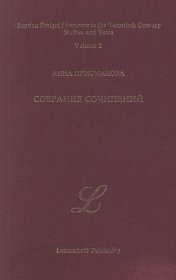

Сборник "Собрание сочинений" (1990, 253 стр.) (pdf 3,4 mb) – июнь 2024

– копия из библиотеки "ImWerden"

Содержание:

Preface by Jan Paul Hinrichs ... vii

Introduction by Petra Couvee ... xi

Poetry

Тень и Тело ... 1

Близнецы ... 38

Соль ... 97

Вера ... 143

Uncollected poems ... 169

Prose

О городе и огороде ... 191

Les Coqs ... 195

Fleurs et Couronnes ... 199

Notes ... 207

Index to Titles and First Lines ... 221

* * *

Птицей слово наше бьётся.

Как дела его худы!

Из туземного колодца

не глотнуть ему воды.

Только в чаще ежевика

безмятежно хороша.

Над болотом птицы дикой

разрывается душа.

Вот упала в травы птица

(стал навеки вечер тих).

Ей своё быть может снится,

как сироткам мама их?

Так слабеют средь плантаций

так в колонии грустят,

вспоминают тень акаций

так – что косточки хрустят!

1936

Другие произведения: (прислал Евгений Витковский) – июнь 2004

Ксения Рагозина. Очерк о жизни и творчестве Анны Присмановой (doc-rar 32 kb)

Сборник стихов "Тень и тело" (doc-rar 36 kb)

Сборник стихов "Преемственность" (doc-rar 14 kb)

Сборник стихов "Стихи о стихах" (doc-rar 14 kb)

Сборник стихов "Поединок" (doc-rar 10 kb)

Сборник стихов "Песок" (doc-rar 12 kb)

Сборник стихов "Горы и долы" (doc-rar 10 kb)

Сборник стихов "Трубы" (doc-rar 15 kb)

Сборник стихов "Соль" (doc-rar 34 kb)

Сборник стихов "Эпизоды (Детcтво Некpаcова)" (doc-rar 10 kb)

Лирическая повесть "Вера" (doc-rar 20 kb)

Стихи, не нашедшие себе места в книгах (doc-rar 14 kb)

Страничка создана 16 июня 2004.

Последнее обновление 2 июня 2024.