Игорь Гергенрёдер

Участник Великого Сибирского Ледяного похода

Биографические записки

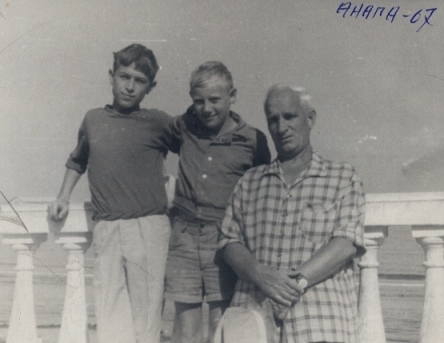

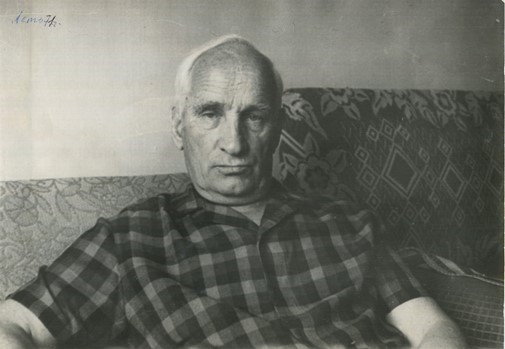

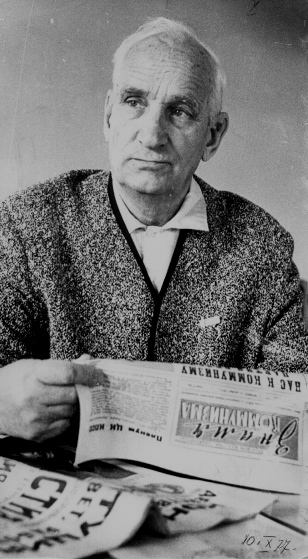

Где побывал, что видел и что понял российский немец, родившийся в 1902 году и умерший в 1990-м.

Кого назвали белыми. Чацкий, Евгений Онегин — порождение фон Гольштейн-Готторпов (псевдо-Романовых). Андрей Болконский — подлец. О каких крысах сказал Александр Грин. Предшественник Воланда. Шпик-рецидивист Серый Волк. Кинофильм «Бег» с неграмотным есаулом. Империя лжи.

Пересечение нитей

Одна нить потянулась из деревни, укоренившейся в шестидесяти километрах восточнее Бонна, в Любек, к кораблю, отплывшему в Санкт-Петербург, оттуда нить вытянулась вглубь Российской империи, где в Поволжье завязалась узелком под названием «колония Куккус» и где осела семья, чью фамилию Hergenroether записали по-русски: Гергенредеръ. Было начало царствования Екатерины II.

Немецким колониям присваивались также русские названия. Так, Куккус звалась: село Вольское Новоузенского уезда тогдашней Самарской губернии. Каждая семья переселенцев получала тридцать десятин (десятина – 1,09 га) земли, дом, построенный русскими государственными крестьянами. Вспомним место в «Мертвых душах», где Гоголь описывает усадьбу Собакевича: «деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами, – дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов». Ещё семье предоставлялись лошадь, корова, орудия труда и беспроцентная ссуда триста рублей серебром. (В то время, к примеру, корова стоила девять рублей). Переселенцы на тридцать лет освобождались от налогов и не подлежали призыву на воинскую службу.

Жители немецких колоний официально именовались: колонисты-собственники, с 1871 года их стали именовать «поселянами-собственниками». Тогда же было отменено освобождение от воинской службы.

Вторая нить потянулась из Германии в Одессу, здесь в многодетной семье по фамилии Кунов (Kunov) родилась Хедвига. Феодор (так произносилось его имя) Кунов, по протекции богатых родственников, был принят управляющим имением графа Воронцова-Дашкова в Жмеринке и переехал сюда с семьёй. В хозяйстве имелся сахарный завод, понадобился механик, было дано объявление в газетах. На него откликнулся Филипп Андреевич Гергенредер, уроженец колонии Куккус. Он окончил гимназию в Саратове, после чего освоил несколько профессий.

Шли 1880-е годы, о которых персонаж чеховского «Вишнёвого сада» Гаев сказал: «Я человек восьмидесятых годов... Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать!» Гаев подразумевал свою якобы верность либеральным идеям, тогда как время было сумрачное: правительство «закручивало гайки». Однако восьмидесятые годы отличались также ростом машинного производства, развитием техники.

Гергенредер показал себя в Жмеринке хорошим механиком. Управляющий выдал за него свою дочь Хедвигу, когда ей исполнилось девятнадцать. Филиппу Андреевичу было тридцать четыре. Венчал молодожёнов лютеранский пастор.

Пруд у Бессоновки

Филипп Гергенредер решил жить независимо от тестя и, узнав, что в селе Бессоновка под Пензой сдаются в аренду пруд с водяной мельницей и тридцать десятин земли, переехал туда с женой и с их первенцем Владимиром. Семью встретил русский лиричный пейзаж уходящего лета: березнячок, окаймлявший выгон со стадом на нём, околица села, за ним луг, прилегавший к тихому пруду, за которым виднелся лес.

Приехавших принял низенький деревянный серый домик на берегу пруда, здесь родились Павел, Фёдор, Маргарита, мой отец Алексей, Николай, Константин.

Пруд изобиловал рыбой, благодаря чему раскрылась одна из особенностей характера Филиппа Андреевича. Некий купец завёл с ним разговор: куда-де вам управляться и с мельницей, и с землёй, и рыбу ловить. Пусть, мол, мои люди её ловят, а через год я вам заплачу. Мой дед согласился. Работники купца сетями ловили рыбу в пруду, прошёл год, Филипп Андреевич напомнил купцу о договоре и услышал: «Да я же вам заплатил! Как так вы не помните?» Мой дед вне себя обратился в суд, мировой судья задал вопрос: «Где расписка?» Гергенредер ответил, что никакой расписки не брал. «В таком случае ничего сделать нельзя», – ответил судья.

Свойство моего деда, каковое я мягко назову непрактичностью, подводило его не один раз.

Утро жизни

Мой отец Алексей Филиппович Гергенредер родился по ст. ст. 28 ноября 1902 года, как сказано, в селе Бессоновка под Пензой. (В советское время ему выдали свидетельство о рождении, где по небрежности его местом указали город Кузнецк).

Избегая высоких слов, мой отец говорил о своём раннем детстве: «Время было погожее». В сторонке от Бессоновки неказистый домик, где он появился на свет, смотрел окнами на пруд, с трёх других сторон к дому подступало поле. Стоило шагнуть за порог – и ты в поле. В три года Алексей на всю жизнь запомнил запах трав, жужжание божьих коровок, гудение шмелей, стрекотание кузнечиков. Однажды ему, четырёхлетнему, мать в поле показала очаровательные цветки, прочла по памяти:

Колокольчики мои,

Цветики степные,

Что глядите на меня,

Тёмно-голубые?

(и далее)

Алексей быстро выучил наизусть всё стихотворение. Позднее ему объяснили, кто такой был написавший его Алексей Константинович Толстой.

В те же четыре года мой отец выучил стихи-молитвы на немецком языке, даю мой перевод: «Я мал, моё сердце чисто. Добрый Боже, поведи меня» и: «Кого люблю я – спрашиваешь ты меня. Моих родителей я люблю, они также очень любят меня, и я хочу любить их больше и больше».

Надо сказать, что родители моего отца говорили между собой по-немецки, а с детьми – по-русски, и Алексей, его младшие братья немецким языком не овладели.

Итак, дом стоял у пруда, по другую сторону которого несмолкаемо шумела вода, падая на колесо водяной мельницы, построенной из брёвен и крытой дранкой. Рядом располагались хозяйственные постройки, помалкивал подступавший к ним таинственный лес. Брат Фёдор, будучи старше Алексея на три года, пугал его лешим, который живёт на мельнице и умеет исчезать в щелях, становиться невидимым. Алексей слушал, слушал и однажды, придя на мельницу, когда там был отец, стал его расспрашивать. Филипп Андреевич спросил: «Тебе страшно или интересно?» Алексей ответил: «Интересно!»

И тогда мой дед стал рассказывать о троллях – косматых старичках ростом ниже Алексея. Они, становясь невидимыми, проходят сквозь стены, у них каморки внутри плотины. «Мы с тобой сейчас говорим, а тролль на нас из-под колеса глядит», – Филипп Андреевич показал сыну на крутящееся мельничное колесо. «И вода на него льётся?» – спросил тот. «Конечно! Но ему ничего!» В пруду, говорил Алексею отец, живут русалки, а в лесу – волки-оборотни, маленькие крылатые эльфы и крошечные гномы, которые иной раз показываются из своего подземного царства.

Филипп Андреевич повёл сына в лес, мальчик так и глядел по сторонам, задирал голову к вершинам деревьев. В то время они казались ему огромными. «Страшно?» – спросил Филипп Андреевич. «А тебе?» – спросил сын. «Нет!» – «И мне не страшно», – сказал Алексей, хотя, как он потом вспоминал, было ему не по себе, но он полагался на отца. Тот рассмеялся и объяснил – всё, что он рассказал, придумали люди, ничего подобного нет, не было и быть не может. Принялся перечислять выдумки, которые в своей жизни ещё услышит сын. К примеру, что змея любит пить молоко из миски. Никакого молока змеи не пили и не пьют!

Он поймал ужа, сказал, что тот безвреден, и велел сыну взять его рукой: «Сейчас узнаю, трус ты или нет». Алексей коснулся змеи и отдёрнул руку, но потом взял змею. Отец показал жёлтые пятнышки на шее ужа с двух сторон около самой головы. И дал наставление: «Есть пятнышки – безопасная змея уж. Нет пятнышек – опасная ядовитая гадюка. Пока ты не подрос, змей не трогай, а то покажется, что есть пятнышки, а их нет. Бояться змей, убегать не надо – просто, если увидишь змею, не приближайся».

Заставлял Алексея ловить лягушек и, подержав, отпускать. Однажды велел подержать в руке бородавчатую жабу, сказав, что бородавки на руку не перейдут, это выдумка. Брезговать не надо, противных существ не бывает. Убивать, говорил Алексею отец, нельзя ни лягушек, ни жаб, но не потому, что гроза будет. Никакой грозы не будет. Но ты хочешь жить – также и они хотят. Ты не хочешь, чтобы тебе делали больно, – так и им не делай.

Отец учил Алексея представлять, как у него выдирают волосы, отрывают пальцы, топчут его ногами, бьют камнем. «Понял, что почувствуют лягушки, жабы, любые существа, если им делать то же? Нельзя убивать никого, кто тебе не вреден и не нужен для еды. Даже листья нельзя просто так срывать с ветвей».

Алексей помнил, как летом отец пошёл с ним в лес собирать грибы, рядом бежали два пса Ругай и Терзай. Отец объяснял, какие грибы зовутся сморчками, какие – сыроежками, какие – опятами. Вдруг псы залаяли, бросились за деревья, и Алексей увидел убегавшую лису. Отец отозвал собак, сказал сыну: «У меня нет с собой ружья, потому что в это время нельзя охотиться. У животных, у птиц появилось потомство, надо дать его выкормить».

Потом он спросил, не захотел ли Алексей есть. Тот сказал, что захотел, и отец достал из сумки и дал ему небольшой кусок булки со сливочным маслом. Алексей съел, попросил ещё, на что Филипп Андреевич ответил: «От масла слепнут», – и улыбнулся, показывая, что шутит. После этого заговорил серьёзно: нельзя, мол, наедаться досыта, особенно – вкусным! У всегда сытого нет достаточной ловкости, быстроты. Самый лучший завтрак в лесу, в поле, в дороге – кусок чёрного хлеба, политый подсолнечным маслом и посоленный, лук зелёный или репчатый и пара огурцов. Летом – малосольных или свежих, зимой – солёных.

Любимой едой Алексея в раннем детстве были каша из толокна и блюдо, которое по-немецки звалось армер риттер (бедный рыцарь). Сухари смачивались молоком и запекались с нарезанными яблоками.

Поездка в гости

Когда Алексею было пять лет, отец взял его и Маргариту с собой в Киев в гости к родственникам. На поезд садились в Пензе, моего отца не мог не поразить увиденный впервые в жизни паровоз, который медленно двигался вдоль перрона. Мальчику запомнились величина колёс, в колесе – выкрашенный красной краской сектор металла, вызвало любопытство движение дышла и, конечно, то, как из-под паровоза вырывался пар с резким мощным звуком п-п-фу! Алексей, видя, что паровоз, вагоны едут по рельсам, подумал, до чего метко машинист попадает колёсами на рельсы, не съезжая с них. Отец сказал, что дело не в «меткости», объяснил устройство колеса.

Подходя к вокзалу Киева, поезд переехал по мосту через реку столь широкую, каких мой отец не видел и не представлял. Филипп Андреевич произнёс фразу Гоголя: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Затем сказал, что фраза – красивое преувеличение, на самом деле многие птицы легко перелетают через Днепр. «Когда ты вырастешь, то поймёшь – без красоты преувеличений не бывает интересных книг», – добавил Гергенредер-старший.

Алексея удивляла и смешила фамилия киевских родственников: Перец. Они занимали целый ряд больших, с высокими потолками, комнат в каменном многоэтажном доме. Мой отец впервые увидел зеркальный паркет с солнечным бликом от падавших в окно лучей и ватер-клозет. Филипп Андреевич указал на бачок, на свисавшую цепь с рукояткой на конце, объяснил: когда-де сделаешь дело, надо сильно потянуть рукоятку вниз. Пришло время, Алексей потянул и от шума хлынувшей вдруг воды в ошеломлении бросился вон из кабины.

Дядя Адам и тётя Фаня Перец встретили гостей обедом, где главным блюдом явился жареный большущий петух. О нём было сказано: каплун. Он оказался вкусным невыразимо. Позднее Алексей узнал, что каплуны – холощёные петухи, которых сажают в висячие кошели из сетки и откармливают выдержанной в парном молоке смесью кукурузной и пшеничной муки. Оттого они столь крупны, столь несравненны на вкус. Моему отцу довелось отведать каплуна единственный раз в жизни.

Восхитила его и хала – длинная плетёная сдобная булка с соблазнительной коричневатой корочкой, усеянной маком. Испечённая тётей Фаней, как маняще хала пахла! К ней тётя Фаня налила Алексею большую чашку бульона, где плавала морковка.

Когда гости собрались возвращаться домой, их нагрузили подарками для всех членов семьи.

Кузнецк

Живя в Бессоновке, Владимир, Павел, а следом Фёдор поступили в реальное училище имени Царевича Алексея в недалёком уездном городе Кузнецке, где две сестры Филиппа Андреевича имели дома. Маргарита поступила в кузнецкую женскую гимназию. Братья и сестра жили у своих тётей, приезжая на каникулы домой. Подошла и Алексею пора учиться, подрастали два младших брата. Отправлять ещё и их к тётям не годилось, к тому же закончился срок аренды пруда с мельницей и земли. В 1908 году семья переехала в Кузнецк. Здесь на улице Конопляновской был взят внаём первый этаж двухэтажного каменного дома. Его снимок сохранился, я разместил его в интернете.

Ф. А. Гергенрёдер стал служить в земстве распорядителем земляных и строительных работ: руководил прокладкой дорог, строительством деревянных мостов, плотин, рытьём колодцев. Жалование было скромным, он получал бы больше, работая на частных лиц. Однако он считал долгом делать посильное для крестьянства. У села Евлашево в месте, где бил родник, устроил водоём, построил православную каменную часовню с нишей для иконы и с узорной оградой. Фотография размещена мной в интернете.

За труд мой дед был 25 мая 1913 года, в 300-летие Дома Романовых, награждён именным орденом, увенчанным Российской короной. На одной стороне ордена изображены три пчелы на фоне сот, символ созидания, на другой стороне под Российской короной дата: 25 Мая 1913, ниже – символ вольных каменщиков, ещё ниже – инициалы, фамилия Ф. А. Гергенредеръ в тогдашнем написании. Я разместил в интернете фотографии обеих сторон ордена.

После переезда в Кузнецк старшие братья Алексея, которые теперь стали жить в одном доме с ним, рассказывали о рыцарях, о том, что лучшее войско из них создал германский король, ставший и императором Священной Римской империи, Фридрих Барбаросса, что значит – Краснобородый. Он совершал походы в прекрасную тёплую страну фруктов и винограда Италию, вместе со знаменитым английским королём Ричардом Львиное Сердце участвовал в Третьем крестовом походе в далёкую Палестину.

Алексей узнал от братьев о тевтонских рыцарях, большинство которых были немцами, их войско разбил на Чудском озере русский новгородский князь Александр Невский. За много лет до него жил киевский князь Олег, который со своими воинами на ладьях доплыл по морю до Царьграда, взял его, прибил к его воротам щит, а также прославился и другими победами.

Русские князья, рассказывали братья, воевали друг с другом, и один из них Святополк Окаянный убил Бориса и Глеба, а Василька ослепил. Его Алексею было особенно жалко.

В семье Гергенрёдеров все были жалостливы, сострадательны, и первая – мать Хедвига Феодоровна. Она вносила вклад в содержание кузнецкой бесплатной для бедных чайной, где с яичницей и булками подавали на выбор молоко, сбитень, взвар, чай с сахаром. Хедвига Феодоровна по очереди с другими дамами бывала подавальщицей.

Алексей внешне походил на мать. Ему, шестилетнему, она прочитала «Маленького оборвыша» Джеймса Гринвуда и «Хижину дяди Тома» Бичер Стоу.

Семилетним Алексей прочитал сам первую книгу – роман Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо – и представлял себя моряком и вообще путешественником. Второй прочитанной книгой стал «Всадник без головы» Майн Рида.

В то время у Алексея уже были друзья-кузнечане – Вячеслав Билетов, Дмитрий Панкратов, Фёдор Леднёв, Константин Ташлинцев. Друзья играли в городки, учились у старших ребят делать воздушные змеи, запускать их, ловили бреднем рыбу в речке под названием Труёв.

Филиппа Андреевича не стало

Весной 1914 года моему деду в больнице Кузнецка удалили камни мочевого пузыря, операцию сделали успешно, но была Пасха, подвыпивший фельдшер, промывая рану, занёс инфекцию, началось заражение крови. Алексей с ребятами играл на улице, когда его позвали: «Скорее! Твой отец умирает!» Алексей прибежал в больницу. Его отец, тяжело, прерывисто дыша, лежал навзничь на кровати, глаза были открыты, но замечалось, что они не видели, он был без сознания и вскоре умер. Прожил Филипп Андреевич пятьдесят три года. Алексею Гергенрёдеру шёл двенадцатый год.

На похороны пришли видные кузнечане, две сестры покойного на поминках причитали: куда же Этвихь (Хедвига, его вдова) глядела? Он мог-де брать выгодные заказы, стал бы состоятельным человеком, а так – остались долги. Алексей вспоминал, что его мать сцепила руки на груди, громко и нервно, не без напыщенности, произнесла: «Он служил России!» С ранних лет мой отец помнил повторявшееся родителями как завет: «Нас переселила в Россию Екатерина Великая, и как она старалась для России, так и мы должны стараться. Россия нас приняла!»

Сёстры Филиппа Андреевича, обе небедные, заплатили долги и помогли вдове открыть булочную с пекарней. Хедвига Феодоровна, дети стали жить доходами от булочной. Алексей, как и его старшие братья, учился в Кузнецком реальном училище. Николай и Константин – в высшем начальном училище (городском четырёхклассном учебном заведении того времени).

Сила Андреев

За городом у речки Труёв Филипп Андреевич, после переезда в Кузнецк, купил землю: чистый луг. От него отрезали часть под огород. Подле мой дед с помощью наёмных работников построил избу, конюшню, хлев, баню и всё это окружил забором.

В избе поселился одинокий человек Сила Андреев, который был наёмным работником Филиппа Андреевича в Бессоновке. Андреев никогда не стриг седые волосы и бороду: волосы доходили до плеч, борода лопатой – до середины груди. Ходил он в лаптях, которые сам плёл. Он занимался огородом, смотрел за жеребцом Ханбеком, стригунком взятым из Бессоновки, держал коз, разводил кроликов, откармливал свиней. Рядом с конюшней и хлевом стояла будка Злодея, большущей лохматой дворняги. Злодей, обычно не сидевший на привязи, мог броситься на чужих, и, если кто-то чужой приближался, о чём пёс оповещал яростным лаем, Андреев сажал его на цепь. То же делал, и когда отлучался из дома.

Гергенрёдерам принадлежал жеребец Ханбек, он был чалый: сам серый, хвост и грива чёрные. Козы, кролики принадлежали Силе Андрееву. Половину заколотой свиньи он отдавал хозяевам. Злодей был общим.

У Андреева имелась для защиты от воров купленная Филиппом Андреевичем двустволка, на которой впечатляло клеймо: «Тульский Императора Петра Великого Оружейный Заводъ». Имел Сила ещё свой собственный пистолет – ветхозаветный кремнёвый, для которого из дуба выточил щёчки рукоятки взамен старых сгнивших. Пистолет редко давал осечку. При выстреле с двадцати шагов в тыквы, положенные одна за другой, пуля пробивала первую тыкву и застревала в середине второй.

Тыквы, арбузы, репа – на огороде росло всё, что родит земля на Приволжской возвышенности. Большую часть огорода вспахивали на Ханбеке под картошку. Андрееву помогали в этом деле, как и в косьбе луговой травы, братья Гергенрёдеры: поначалу Владимир и Павел, затем и Фёдор, а потом и подросший Алексей. Осенью они на телеге перевозили картошку, другие овощи домой в город, оставляя работнику его часть. Ханбека также запрягали в дровни и возили дрова на зиму как Андрееву, так и в город Гергенрёдерам. Возили в пекарню муку от торговца мукой.

На жеребце катались верхом, в седле и без седла, Павел, Фёдор, а когда Алексей подрос, – и он. Самый старший брат Владимир, основательно занятый учёбой, увлекавшийся шахматами, садился на коня лишь изредка.

Иногда Андреев в длинной подпоясанной рубахе, в лаптях, приезжал к Гергенрёдерам верхом на Ханбеке. Мой отец рассказал мне, что пришедший к Владимиру товарищ увидел Андреева, который слезал с коня, и воскликнул: «О, сам Лев Толстой!» В то время в старых журналах, выходивших при жизни Толстого, можно было увидеть шаржи: Лев Толстой идёт за плугом, Лев Толстой подковывает лошадь. Правда, одеваясь под простого крестьянина, граф Толстой всё же носил сапоги, а не лапти.

Войдя в дом, Сила Андреев произносил: «Здравия хозявам!» После чего добавлял: «Вы думали – свежи, а это всё те же!» И усмехался. Хедвига Феодоровна отвечала: «Здравствуйте, Сила. Как и что у Вас?» Он усаживался на стул и начинал с разговора о погоде: «Дождь у вас был? В городе-то он не такой, а вот у меня! – лицо гостя выражало удивление невероятное, будто он за всю свою долгую жизнь не видел подобного дождя. – Сплошной, как дым. Сквозь ничего не увидишь». Затем рассказывал о чём-либо, связанном с пользой: «Я капусту сажал, так слепней налетело! Знать, будем богаты капустой». Или: «На елях шишек нынче много. Это к обильному огурцу», «Опёнка лугового высыпало сколько! Завалимся картошкой», «Мышиный горошек разросся, одуванчик тоже – заяц плодится вовсю. Вашему Павлу поохотиться».

Пока он рассказывал, кухарка жарила для него картофельные котлеты, подавала ему их с вареньем и с чёрным кофе. Сила удовлетворённо кивал, приподняв руки, пощёлкивал пальцами: «Так-с, мои немецкие коклеты! – произносил «к» вместо «т», добавлял: – Пища тем хороша, что и приятная, и в пост можная!» В доме помнили когда-то им сказанное, что впервые он попробовал картофельные котлеты с кофе «у Герген Редеров – и приучился!» Чтобы удобнее было произносить фамилию, Сила делил её пополам и делал ударение на вторых слогах.

До своего ухода из жизни Филипп Андреевич в повозке с лошадью, которые полагались ему по службе, а зимой в санях возил Хедвигу Феодоровну и младших сыновей к Силе Андрееву париться в бане. Мой отец описывал радость – идти морозным вечером к натопленной бане, когда сияет луна, справа и слева от дорожки высятся бело-синеватые в её свете сугробы, пахнет дымком. Раздевшись в предбаннике, хорошо опять выскочить на мороз и, ёжась, броситься назад в баню, где тебя обдаст паром.

Попарившись, пили в избе чай из самовара, всегда с мёдом или с вареньем. От русской печи, которая, как говаривал, гордясь ею, Сила Андреев, «дров берёт мало, а жару даёт много», становилось душно. Алексей и его младшие братья прислушивались к тишине за окном, надеясь, что из загадочной ночной тьмы с её стужей донесётся вой волков. Ложились спать: родители, Андреев и Алексей – на покрытые бараньими тулупами лавки вдоль стен, Николай и Константин – на лежанку печи. Место Алексея на лавке было близко к столу, где стояла керосиновая лампа, и можно было некоторое время почитать. Мой отец рассказывал мне, что в декабре, после того как ему исполнилось десять лет, он прочитал роман Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный», в котором его очаровали мельница в лесной глуши, старый мельник чародей.

Летом бывало ещё интереснее. Алексей и его товарищи отправлялись к Силе Андрееву пешком, учились у него плести верши для ловли рыбы, называемые «мордами», и делать зыбки «на раков». К обручу от бочки крепили каркас из ивовых прутьев, обтягивали его куском сети. Получившуюся зыбку привязывали бечёвкой к концу шеста. В берег у воды втыкали рогатинку развилкой вверх, которая держала шест в наклоне, после того как свисавшая с его конца зыбка забрасывалась в речку. В зыбке лежали две-три подгнившие рыбки или извлечённые из ракушек моллюски, она опускалась на дно. Через некоторое время её доставали, подняв шест: в ней оказывались раки. Андреев и мальчишки ели их сваренными в чугуне, или же Сила, варя уху, добавлял раков в неё, повторяя: «Уха без раков, всё равно что без ершей, – сорт не первый».

Он рассказывал, в пору цветения каких растений вовсю клюёт та или иная рыба, какая наживка хороша для голавля, какая – для окуня, учил «приваживать» рыбу к определённому месту, называя его «привадой», объяснял, как сделать съедобными грибы, о которых думают, что их нельзя есть.

Грибы мальчики собирали частенько, за что их дома хвалили, ибо излишка еды в их семьях не было.

Вещи в доме и другое

Семья Гергенрёдеров не относилась ни к состоятельным, ни к прозябавшим в нищете. Что имелось в семье? В своё время Филипп Андреевич купил велосипед отечественного производства, именовавшийся «самокатом образца 1891 года». На нём ездил Владимир, по большей же части, Павел, который его чинил, смазывал, словом, держал в рабочем состоянии. Павел позволял кататься на велосипеде Фёдору, а потом и моему подросшему отцу.

От Филиппа Андреевича осталось ружьё. Когда-то это была винтовка Бердана 2 с продольно-скользящим затвором, с ложем орехового дерева. После изобретения трёхлинейки Мосина, которой в армии стали заменять берданки, их решили переделывать в охотничьи ружья, рассверливая стволы, и пускать в продажу. Такое ружьё и купил Филипп Андреевич и с ним охотился. Потом с берданкой охотился на зайцев, куропаток и лис Павел, он брал с собой свою тёмно-серую зырянскую лайку по кличке Иргиз. Жил пёс в доме. Куропаток и зайцев Павел приносил, но мой отец не помнил, чтобы брат принёс лису. Позже с ружьём ходил на охоту Фёдор.

К Павлу, с согласия Владимира, перешёл револьвер Филиппа Андреевича – семизарядный бульдог тридцать второго калибра. От Владимира к Павлу, а от него к Фёдору перешла малокалиберная винтовка «монтекристо», предназначенная для спортивной стрельбы подростков. Моему же отцу из наследия моего деда досталось пистонное шомпольное ружьё. Заряжалось оно со ствола с помощью шомпола, затем взводился курок, на так называемую зорьку надевался капсюль (пистон), и можно было стрелять.

Мой тринадцатилетний отец ходил с ружьём в поле стрелять перепелов, но однажды, не рассчитав, засыпал в ствол слишком много пороха, и ружьё разорвало в руках, к счастью, не причинив вреда стрелку.

О каких других вещах говорил мне отец. Владимир и Павел ещё при жизни Филиппа Андреевича имели карманные часы в латунном корпусе, поэтому принадлежавшие моему деду карманные серебряные часы были переданы Фёдору. Моему отцу передали нож деда золингеновской стали с рукояткой из моржового клыка, нож носился в кожаных ножнах.

В совместном пользовании были многочисленные инструменты для плотницких, столярных, слесарных работ и для сапожного дела, в сарае имелась хорошо оборудованная мастерская. У старших братьев Алексей научился печь хлеб, делать колбасу, при помощи вертикального шприца наполняя фаршем хорошо промытые свиные кишки, чинить старую швейную машинку «Зингер» из приданого матери, подшивать валенки, подбивать каблуки, подмётки к другой обуви, паять чайники и самовары, резать и вставлять стекло, вырезать из липы ложки. Он умел плести сети, вялить рыбу, мог смастерить шкатулку, сделать столик, который «не шатнётся», сменить ветхий переплёт книги.

По примеру соседа и товарища Алексея Витуна, который был старше моего отца года на два, тот устроил на крыше сарая голубятню, завёл голубей. Их стайка взмывала в небо, кружилась там – интерес состоял в том, чтобы она заманила (увела) чужого голубя. Прибегал его хозяин-подросток и выкупал птицу. То же делал мой отец, если уводили его голубя. Самого любимого, которого не увели ни разу, отец назвал Арно – именем героя одноимённого рассказа Эрнеста Сетона-Томпсона.

В доме жил принесённый Алексеем с улицы и выросший в матёрого кота Барсик, ловивший в сарае не только мышей, но и крыс. Барсик был разбойник. Однажды зимой кухарка вывесила за окно курицу, привязав её к створке форточки. Барсик снаружи добрался до курицы, сорвал её, изгрыз и бросил во дворе. Кот дрался с другими котами улицы, отчего одно ухо у него осталось порванным, кончик свисал.

Когда Алексей завёл голубей, то принёс к голубятне Барсика, у которого глаза загорелись кровожадным огоньком. Алексей отшлёпал его ладонью, повторяя: «Нельзя! Нельзя!» И кот своих голубей ни разу не тронул.

Луки, воздушные змеи, западки́

Что я знаю о друзьях отца. Алексей Витун был сыном владельца шорной мастерской, Вячеслав Билетов – сыном управляющего делами торговой компании, Фёдор Леднёв – сыном кузнеца, Дмитрий Панкратов – сыном машиниста паровоза. Входил в компанию Саша Цветков, он рос без отца, один у матери, лучшей в городе портнихи. Одиннадцати лет Саша пошёл в ученики к шеф-повару кузнецкого ресторана.

Из друзей Алексея Гергенрёдера учились в реальном училище, кроме него самого, Вячеслав Билетов, Константин Ташлинцев, сын начальника почты, Пётр Осокин из мелкопоместной дворянской семьи, которая жила в деревне, а для него снимала комнату в Кузнецке, и Юрий Зверев, сын врача.

Все друзья моего отца, как и он, прочитали романы Фенимора Купера с главным героем Натаниэлем Бампо и частенько представляли себя индейцами: великодушными делаварами, которые воюют с жестокими ирокезами и гуронами. Лица раскрашивали акварельными красками, в волосы втыкали гусиные и петушиные перья. И делали луки и стрелы.

Для луков подходили ветви ивы, клёна, дуба. Срезав выбранную ветвь, не снимая с неё кору, ей давали повисеть на чердаке или в сарае недели две-три, затем вырезали на концах кольцевые ложбинки для тетивы из шпагата, сгибали ветвь, натягивали тетиву – и метательный снаряд готов. Но существовал и способ посложнее. Ветвь очищали от коры, затем после двухнедельной сушки смазывали конопляным маслом, наносимым на тряпку, снова сушили пару дней, опять смазывали. Так продолжалось довольно долго. Зато лук получался особенно упругим – «дальнобойным».

Как делали стрелы? Брали обрезок сосновой доски подходящей длины, ставили его на торец, топориком или ножом, по обушку которого ударяли молотком, откалывали продольный край. Его обстругивали, делая круглым, придавали ему гладкость, но один конец оставляли прямоугольным и утолщённым. На него с двух сторон наносили зарубки, чтобы можно было крепче сжимать его пальцами, в торце вырезали выемку для упора в тетиву. Другой конец изготовленной стрелы делали просто утолщённым и тупым. Натягивая лук, чтобы пустить стрелу, сжимали большим и указательным пальцами её конец в зарубках, тетивы не касались.

Стреляли на спор, чья стрела пролетит дальше, соревновались в меткости, целясь в пустые банки, в арбузы, в картофелины. Иногда на стрелы насаживали острые наконечники из жести, но ребята понимали, что это опасно, и такими стрелами стреляли только в нарисованные на стене сарая круги.

Все запускали воздушные змеи, для изготовления которых требовались плотная бумага, дранки, клей, шпагат. На прямоугольный лист бумаги наклеивали две дранки крест-накрест, третью наклеивали на край листа, скрепляя её концы ниткой с концами двух других. Эту дранку в нужной степени дугообразно сгибали, стягивая концы шпагатом. К свободным же нижним концам двух закреплённых крест-накрест дранок подвязывали кусок верёвки или старый чулок, от его середины шёл хвост из таких же чулок, которые последовательно привязывали один к другому.

Весьма важен был запас крепкой нитки, которая будет держать змей в воздухе, нитку наматывали на палочку. Конец нитки привязывали к «уздечке» змея подвижным узлом, обеспечивая свободу скольжения.

Умение запускать змей состояло в том, чтобы не бегать с ним, а запустить, не сходя с места, постепенно разматывая нитку. Правильно сделанный змей с хвостом подходящего веса стоял в небе недвижно или подаваясь из стороны в сторону, но не «козыряя», – то есть не описывая кругов. Владельцы змеев стремились закупить побольше нитки, чтобы змей «уходил» как можно дальше и выше. Когда нитка разматывалась до конца и в руках оставалась одна палочка с петлёй, палочку продевали в клочок бумаги, который подталкивали по нитке, ветер подхватывал «письмо», и интересно было наблюдать, как оно скользит по невидимой нитке к змею.

Часто на шпагат, который держал концы вогнутой планки змея, накладывали, сгибая их, треугольники или круги из бумаги, называемые трещотками, края склеивали так, чтобы это не мешало скольжению трещоток по шпагату. Когда змей взмывал, они вибрировали под воздушным напором – разносилось гудение.

Змей с намалёванной рожей, гудящий в небе, несказанно восхищал приезжавших с родителями на рынок деревенских мальчишек, да и самих взрослых. В деревнях подобного не знали.

Иногда нитка обрывалась, и змей медленно падал. Грустное зрелище. Владелец змея, товарищи и просто болельщики бросались собирать нитку.

Непревзойдённым мастером в изготовлении и запуске змеев был Костя Ташлинцев. Он подвешивал к змею рожки́ из бумаги, в которые помещал свечки, после чего зажигал их. Запущенный в сумерки змей Костя держал в воздухе и ночью, восхищая публику сиянием в небе.

Непременным условием уважения среди подростков было мастерство в изготовлении западко́в. Западо́к – клетка из реек и проволочек. Нужно было уметь выточить такие тонкие реечки, провести меж ними обрезки проволоки с такими промежутками, чтобы клетка выглядела как можно более прозрачной – «воздушной», – оказавшись при этом и достаточно прочной. Внутри неё устраивали приспособление из скрученного шпагата и палочки, соединённой с оттянутой книзу дверцей, и устанавливали жёрдочку, после чего, насыпав в клетку зерна, её подвешивали на ветвь дерева. Влетевшая в западок птичка садилась на жёрдочку – дверца захлопывалась.

Чаще всего попадались синицы. Гордостью владельца западка бывало, если попадался воробей. Птиц выпускали или сразу, или, подержав дома в клетке.

Ле Кок, Сипай и другие

Некий купец, любивший в пьяном виде почудить, нанял мальчишку, поручив ему отнести на почту петуха и записку «Отправить в Париж». Начальник почты, отец Кости Ташлинцева, велел сыну вернуть петуха купцу. За Костей, несущим птицу, отправились любопытные мальчишки, к которым по дороге присоединялись другие.

Пьяненький купец притворился возмущённым: «Вот тебе почта! Не может петуха отослать в Париж! А всё потому, что не знают названия петуха на французском. – И купец при публике обратился к Косте с вопросом, заранее торжествуя, что тот не ответит: – Как петух по-французски?» Костя сказал: «Le coq». Шутник был посрамлён, а Костю стали звать Ле Кок.

Его старший брат учился в Московском университете и, как некоторые даровитые студенты в то время, прирабатывал сочинением детективов, которые издавались на самой дешёвой бумаге в мягкой обложке. Студенты нередко заимствовали у Конан-Дойля образ Шерлока Холмса, придумывая для него новые загадки. Брат же Ле Кока выбрал в герои американского сыщика из агентства Ната Пинкертона. Книга восхищала моего отца и других друзей Ле Кока.

Все они, разумеется, не могли не обожать кино, которое тогда было немым, упивались комедиями знаменитого французского режиссёра и актёра Макса Линдера, по несколько раз смотрели французские фильмы ужасов о Фантомасе по романам Марселя Аллена и Пьера Сувестра.

Ребята были своими в городской библиотеке, знали персонажей рыцарских романов Вальтера Скотта «Айвенго», «Талисман», «Квентин Дорвард», могли пересказать «Оливера Твиста» Чарльза Диккенса, поговорить о книгах Густава Эмара, Майн Рида, Александра Дюма, Жюля Верна.

Пётр Осокин при этом любил и русскую классику – мог произнести слова генеральши из романа Достоевского «Идиот»: «Спокоен ли он, по крайней мере, в припадках? Не делает ли жестов?», при случае приводил цитаты из «Тамани» Лермонтова, из «Мертвых душ» Гоголя.

В мировой истории Осокина увлекали восстания: более всего, восстание индийцев-солдат на английской службе – сипаев – в 1857-59 годах. Петя рисовал бородатых повстанцев в их тюрбанах, изобразил штурм Дели и заполучил прозвище Сипай.

Юрий Зверев трудился над изобретением новой противопехотной мины. Он стибрил у отца-врача нитроглицерин, который применялся как лекарственный препарат. Когда мина была почти готова, сработал взрыватель – Юре взрывом обезобразило лицо. В то время можно было услышать, что некто в Лондоне убивал девушек и вспарывал им животы, убийцу называли Джеком Потрошителем, он так и не был пойман. Юрия из-за его устрашающе обезображенного лица прозвали – Джек Потрошитель. (Когда я писал повести по воспоминаниям отца, то отметил: фамилии персонажей подлинные. Однако фамилию Юрия я всё же изменил: Зверев по прозвищу Джек Потрошитель – это слишком. Я написал «Зверянский»).

Моего отца, тощего долговязого, с большой горизонтально удлинённой головой, с выступающим лбом звали Немецкий Бычок или просто Бычок. Когда ребята дрались на кула́чки, что было распространено, мой отец, не выделявшийся плотностью сложения, однако, славился тем, что от его удара противник падал. Бывало, намечалась драка, и кто-нибудь оповещал: «Немецкий Бычок бежит, сейчас будет дело!» От него требовали показать ладонь, чтобы убедиться, что он не зажал пятак в кулаке для придания ему особой твёрдости. Кула́чки увлекали Алексея Гергенрёдера до четырнадцать лет, после чего он, как и многие кузнецкие подростки, потерял к ним интерес.

Ещё о друзьях

В те времена Алексеев звали Лёнями, Дмитриев – Митями, а не Димами, Павлы были Павками.

Вячеслава Билетова звали Вячкой, иногда добавляя «Билет» или «Билетик». Он был болтун, выдумщик, чудила и прекрасный товарищ. Однажды летом мой отец, как обычно, с разбегу прыгнул в речку, а под водой оказалось кем-то брошенное сломанное колесо от телеги. Отец ударился об обод лбом. Встал в воде по грудь, глаз что-то застилает, словно тряпка прилипла. Он было хотел рукой её смахнуть, но Вячка, который был рядом, закричал: «Не трогай!» Со лба Алексея свисал лоскут кожи, текла кровь. Вячка руками вернул лоскут на место и прижал его подтяжкой от носка, охватив ею голову Алексея. Затем отвёл его к нему в дом, где брат Фёдор крикнул, смеясь: «Лёньку гуроны оскальпировали!»

Хедвига Феодоровна облила лоб моего отца водкой, решительно взяла иголку, нитку и пришила лоскут. Всё зажило, но полукруглый шрам на лбу отца, хотя и не очень видный, остался на всю жизнь.

С Вячкой случались несуразности. Как-то ребята наловили бреднем рыбы, решили сварить уху на костре. Вячка откуда-то притащил ведро. Уху сварили, но есть её оказалось невозможно – на дне ведра не заметили застывшую краску. Тогда Вячка убежал и вернулся с корзиной всяческой еды: он опустошил дома кухню и кладовую. Первым возмутился Лёнька Витун: «Ты своих без ужина оставил! Неси обратно!» Витуна единогласно поддержали Джек Потрошитель, Сипай, Ле Кок. Вячка унёс корзину с едой назад.

Надо привести факт, который говорит о кругозоре ребят. Что они, к примеру, знали от взрослых и из книг о еде аристократов на Западе? Знали, что у тех был деликатес – суп из ласточкиных гнёзд, который принято есть в Малайзии. Представляли ребята и королевскую трапезу. Подаются одно за другим сто блюд, и король от каждого вкушает «чуть-чуть чайной ложкой». А китайские вельможи, говорил Саша Цветков, ученик повара, любят паштет из соловьиных язычков.

Саша умел из кусков свежесрезанных ивовых прутьев делать свистки, искусно снимая с куска кору трубочкой, а затем опять надевая, подрезав, где нужно, стержень. Он дарил свистки малышам, как и другие самодельные игрушки. Саша ловчее всех влезал на деревья и на фонарные столбы.

Чем отличались другие ребята. Фёдор Леднёв был удильщиком, тогда как у остальных не хватало терпения сидеть с удочкой, и они ловили рыбу лишь бреднем или вершами. Фёдору служил леской волос, выдернутый из хвоста лошади. Каких только наживок не знал Фёдор! Однажды он протянул через Труёв перемёт, наживив на крючки маленьких рыбок, и попалось несколько щук и сом. Зимой, вызывая уважение взрослых кузнечан, подросток ходил на подлёдный лов.

Были среди ребят музыканты. Пётр Осокин пел и играл на пианино, Митя Панкратов играл на гармони.

Его отец-машинист, степенный добродушный человек с большими, с сединой усами, объяснял мальчишкам устройство паровоза, пускал их в будку, рассказывал о бронепоездах и о знаменитых авариях.

Отец Фёдора Леднёва, кузнец, по просьбам сына, ковал ребятам маленькие топорики, топорища ребята выстругивали сами. Топорики были их «индейскими томагавками», их метали в стены сараев, в дощатые заборы, в подвешенные на деревья деревянные щиты.

Считалось необходимым уметь метать ножи. Метнуть нож надо было, держа его не за лезвие, а за рукоятку. Лучше всех метал нож мой отец. Он отличился также тем, что сделал арбалет.

Огнестрельное оружие продавалось свободно, за исключением принятого в армии. Все друзья моего отца имели уже упомянутые винтовки «монтекристо». Ребята читали книгу Луи Буссенара «Капитан-сорвиголова» о приключениях французских пареньков во время англо-бурской войны и обсуждали описанные Буссенаром германскую винтовку маузер, английскую – ли метфорд, разговоры переходили на мощные револьверы смит-вессон, заполучить которые покамест не улыбалось. Однако у Юрия Зверева, Петра Осокина и Константина Ташлинцева были карманные револьверы. Это не значит, что ребята ходили с ними в карманах, такое было не принято. Лишь от случая к случаю кто-нибудь брал с собой револьвер за город или на свалку – пульнуть в выброшенный горшок или в осколок стекла.

Первый заработок. Устрицы

Моему отцу хотелось тоже заиметь револьвер, на него надо было заработать. Отец взял в сарае точильный станок на колёсиках, стал возить его по дворам, выкрикивая: «Точу топоры, ножи, ножницы!» Знавший его преподаватель гимназии, где училась Маргарита, сестра отца, сказал ему: «Молодец! Как в Америке дети миллионеров учатся зарабатывать: разносят почту, доставляют покупателям покупки на дом».

В своё время о детях американских миллионеров Алексею сказал Филипп Андреевич: «В школу они берут с собой завтрак – кусок чёрного хлеба с капустным листом».

А доктор Зверев рассказал сыну Юрию о самих миллионерах США. Юрий передал это друзьям: «Они приходят к себе в банк или на фабрику и говорят уборщице: «Доброе утро, миссис такая-то». Мужчине-привратнику ещё и пожимают руку». Это, передавал Юрий слова своего отца, учёл наш российский министр иностранных дел Сергей Юльевич Витте, заключавший в США мирный договор с Японией. Приплыв в Америку на пароходе, а затем доехав до города Портсмута поездом, Витте подошёл к паровозу, поблагодарил машиниста за рейс и пожал ему руку. Этим он вызвал доброжелательное удивление публики, завоевал симпатию американской прессы.

Алексей Гергенрёдер в роли ходившего по дворам точильщика, получающего копейки, отпрыском американского миллионера себя не представлял, но унижения не испытывал. Он был горд тем, что заработал четыре рубля. Брат Владимир (Павел был на фронте) и мать добавили денег, и Алексей выписал по каталогу револьвер «велодог» – шестизарядный, под патрон с бездымным порохом, с пулями в никелированной оболочке. Револьвер прислали по почте в красивой коробке с небольшим запасом патронов. Всё вместе с доставкой стоило семнадцать рублей.

Тогда в 1916 году за сорок рублей можно было купить крестьянскую лошадку. За охотничью собаку – чистопородного ирландского сеттера – просили сорок пять. Охотничья берданка стоила двадцать рублей. Отличная германская фотокамера продавалась за семьдесят. Цена булки была одиннадцать копеек. Если перевести тогдашние фунты в килограммы, то килограмм говядины стоил семьдесят копеек. Ещё мой отец помнил, что за пуд солёных судаков давали восемь рублей. Рабочий получал тридцать рублей в месяц, машинист паровоза – девяносто рублей. Комнату можно было снять за три рубля пятьдесят копеек в месяц.

Алексей приставил к стене сарая доску, с десяти шагов прицелился из новенького «велодога» и выстрелил. Пулю удалось выковырнуть из доски гвоздём. А в каталоге револьвер хвалили за «крепкий бой».

К началу 1917 года положение семьи ухудшилось, она переселилась в небольшой старый деревянный дом на улице Песчаной. Владимир поехал к родственникам матери в Харьков поступать в Технологический институт. Фёдор оставил реальное училище, чтобы зарабатывать: его взял к себе счетоводом кузнецкий купец. Хедвига Феодоровна попросила Алексея продать «велодог».

У Алексея в то время уже была цель – стать репортёром, добывающим сенсации. Цель родилась, когда он в тринадцать лет прочитал в газете о раскрытии сети жуликов, которые воровали и продавали крестьянских коров. Он мечтал прославиться, описывая такого рода дела, рассказывая о работе следователей и полицейских агентов. Мечтой также было написать детектив, как брат Ле Кока, а потом книгу, подобную «Путешествию по Африке» Дэвида Ливингстона. Алексей вёл дневник, записывал наброски приходивших на ум сюжетов в школьных тетрадках и на разрозненных клочках бумаги.

Будущее рисовалось полным приключений, а в настоящем доводилось недоедать. Хедвига Феодоровна должна была заботиться о Маргарите, которая стала невестой на выданье, росли два младших брата, и Алексей обычно ел суп без мяса. Приходивший к нему Вячка Билетов это заметил и однажды пригласил его «отведать устриц». Алексей пошёл к нему, но, вместо устриц, оказалась большая миска пирожков с мясом. Мой отец наелся до отвала и на всю жизнь сохранил благодарность Вячке и за пирожки, и за деликатность: боясь, что обидит друга, если позовёт его есть пирожки, Вячка придумал устрицы.

Атмосфера мировой войны

Летом 1914 года, когда грянуло известие о войне с Германией, моему отцу было одиннадцать с половиной лет. Известие пришибло семью, где дети воспитывались в любви к Германии – родине предков. Её видели страной вековой рыцарской славы, страной знаменитых университетов. У Пушкина в «Евгении Онегине» описан помещик:

По имени Владимир Ленской,

С душою прямо геттингенской,

Красавец, в полном цвете лет,

Поклонник Канта и поэт.

Он из Германии туманной

Привез учености плоды:

Вольнолюбивые мечты…

«С душою прямо геттингенской» – Гёттинген, германский город, славный своим университетом, где профессора проповедовали отрицание сословных различий, деспотизма.

С 1762 года Российской империей правила немецкая династия фон Гольштейн-Готторпов, принявших фамилию вымерших Романовых. Немками были все жёны российских императоров, начиная с Екатерины II, исключением стала лишь жена Александра III, датчанка Дагмар (Мария Фёдоровна). И вдруг германцев назвали «заклятыми, смертельными врагами России».

Алексей хорошо запомнил, как Владимир и Павел обсуждали причины и начало войны. Завязалось из-за Сербии. Её националисты претендовали на то, чтобы отторгнуть от Австро-Венгрии земли южных славян и создать Великую Сербию. Россия как славянская страна покровительствовала Сербии, а Германия была в военном союзе с Австро-Венгрией.

Группа сербских террористов прибыла в занятую Австро-Венгрией Боснию, в Сараево, и, когда туда приехал с женой наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, один из террористов убил его и жену. Для Австро-Венгрии это стало предлогом разгромить Сербию. Ей был предъявлен ультиматум, намеренно составленный так, чтобы его не могло принять государство, считающее себя независимым. Сербия приняла ультиматум, за исключением требования впустить на её территорию австро-венгерскую полицию. Тогда Австро-Венгрия объявила войну.

Россия объявила всеобщую мобилизацию, готовясь напасть на Австро-Венгрию. Германия учла, что для полной мобилизации Российской империи необходимы шесть недель, а Германии для мобилизации её армии нужны были две недели. Чтобы не дать России собрать все свои силы, Германия предъявила ультиматум: прекратить мобилизацию или будет объявлена война. Россия мобилизацию не прекратила, и, согласно ультиматуму, в названный в нём срок страны оказались в состоянии войны. Вскоре русские войска перешли германскую границу.

В войну вступили другие государства. Пошла мировая бойня из-за того, что русское правительство решило воевать за Сербию. Конечно, рассуждали Владимир и Павел Гергенрёдеры, справедливость не на стороне Австро-Венгрии, но проливать из-за этого кровь своего народа? Если бы армия, как когда-то, состояла из солдат, которые служили двадцать пять лет, не имели ни семьи, ни хозяйства, их назначением было воевать, то такую армию ещё можно было послать на войну за Сербию. Но теперь – отнимать кормильцев у семей, которые и так жили в бедности, реквизировать лошадей у крестьян. А потом что? Смерть множества кормильцев, сиротство детей, обострение нужды всех тех, кто и так прозябал в ней. Обрекать своё население на такие жертвы ради далёкой страны потому, что она славянская? Но только что она в союзе с отнюдь не славянскими Грецией, Румынией, Турцией разбила, ради захвата земель, славянскую Болгарию. И – ничего. Стенаний из-за братоубийства не прозвучало.

В конце концов на помощь сербам против австро-венгров можно было послать добровольцев, помогать Сербии экономически, но не идти на столкновение и с Австро-Венгрией, и с Германией. Оказалось забыто, что симпатии этих стран в русско-японской войне 1904–1905 годов были на стороне России. Германские пароходы-угольщики обеспечивали углём 2-ю эскадру во время всего её пути от Кронштадта до Цусимского пролива. Ещё до того произошёл неравный бой крейсера «Варяг» с японскими кораблями, австрийский поэт Рудольф Грейнц написал стихотворение «Варяг», опубликованное 25 февраля 1904 в мюнхенском журнале «Югенд». Стихотворение перевела русская поэтесса и писательница Евгения Студенская, была написана музыка, и родилась исполненная героики песня “Гибель «Варяга»”.

Песня полюбилась народу, особенно часто её пели военные моряки – в то время как германцев стали называть кровожадными гуннами, войну с ними объявили великой народной войной. Но такой она могла быть только лишь в случае, если бы произошло нашествие, подобное нашествию войск Наполеона.

«А так я не могу стрелять в немцев!» – сказал Павел Гергенрёдер.

Когда немцы переселялись в Россию, русское правительство обещало им, что ни они, ни их потомки в армию призываться не будут. Впоследствии это условие отменили.

Павел пошёл в армию добровольцем, но попросил военное начальство послать его на Кавказский фронт воевать с турками. Начальство поняло его и просьбу удовлетворило.

Мой отец не помнил, чтобы семью Гергенрёдеров попрекали немецким происхождением. В Кузнецке жили и другие немцы, они считались своими, война с Германией не вызвала ненависти к ним. Друзья моего отца вели себя с ним точно так же, как и до войны. Как и до войны, иногда называли его немчурой – беззлобно, так, как будь он рыжим, сказали бы «рыжий». От взрослых слышали: «Немцы давно живут с нами, а воюем мы с германцами».

В газетах писали о происках шпионов, утверждая, что они есть среди «своих немцев». Шпион мог быть проводником в поезде, где едут военные, и подслушивать разговоры. Мог заниматься тем же самым, служа в гостинице. Мой отец запомнил рисунок в газете: шпион-трубочист слушает через дымоход, о чём внизу в кабинете говорят на совещании люди в форме.

Гергенрёдеров в шпионаже никто не подозревал, но ходили разговоры, что у немцев будут отбирать землю. Сёстры Филиппа Андреевича посоветовали Хедвиге Феодоровне переписать земельное владение у речки Труёв на Силу Андреева, и Хедвига Феодоровна это сделала.

Что в Кузнецке говорили о войне? Говорили, что австро-венгров мы бьём почём зря, берём прорву пленных, но с германцем приходится труднее. Однако, скоро, мол, будет наступление, и мы и Германию разгромим. Раненые, возвращаясь с фронта, рассказывали: германец шарахает до того тяжёлыми снарядами, что рванёт возле окопа и окоп так тряхнёт – наружу вылетишь. Рассказчику указывали: надо окопы рыть глубже, на что он отвечал: надо-то надо, да не всегда удаётся.

Когда в феврале 1917 года император Николай II, который правил под фамилией Романов, на самом деле будучи немцем фон Гольштейн-Готторпом, отрёкся от престола, Алексей Гергенрёдер запомнил: Петя Осокин, чей родственник был гвардейцем и погиб, передал слова своего отца. Царь-де втравил Россию в войну, угробил цвет военных сил, опору государства – и умыл руки, захотел жить-поживать вольным барином. А Юрий Зверев поведал друзьям то, что высказал его отец-доктор: «Царь влез в войну из-за Сербии, так как он немец и боялся – станут говорить, что потому и не помешал австриякам бить славянскую страну».

Самая яркая заря, и…

Алексей не заметил, чтобы кто-нибудь жалел об отречении императора. Вокруг вскипела радость: народ выберет депутатов Учредительного Собрания, а оно решит, какой быть России. Было объявлено, что до созыва Учредительного Собрания власть будет у Временного правительства.

Вскоре прозвучало то, что в Алексея и во всех, кого он знал, вселило гордость, – Положение о выборах в Учредительное Собрание стало самым революционным, самым демократичным в мире. Голосовать могли лица, начиная с двадцатилетнего возраста, в то время как в Великобритании, Франции, Италии, США это право тогда получали в двадцать один год, а в Германии, Нидерландах, Бельгии, Испании – в двадцать пять лет. Избирательные права в России были предоставлены женщинам и – впервые в мире – военнослужащим: причём, им по достижении восемнадцати лет. Все избиратели были равны независимо от того, каким имуществом они обладали, как долго жили в месте голосования, какой веры держались или были неверующими, к какой народности принадлежали, знали грамоту или нет.

25 октября 1917 года большевики совершили военный переворот, объявив, что берут власть до созыва Учредительного Собрания. 12 ноября прошли выборы, за большевиков отдали голоса 24 процента избирателей, а за социалистов-революционеров (эсеров) – 40,4 процента. Право формировать правительство получала победившая партия – эсеры.

Учредительное Собрание открылось 5 января 1918 года в Петрограде в Таврическом дворце. Председателем был избран видный социалист-революционер Виктор Михайлович Чернов. Собрание провозгласило Россию демократической федеративной республикой, отменило помещичье землевладение, призвало к заключению мира со странами – противниками в мировой войне.

И на этом всё было кончено – всенародно избранных депутатов разогнал посланный Лениным вооружённый отряд.

Расстрел безоружных демонстрантов

К Таврическому дворцу двинулись колоннами десятки тысяч мирных демонстрантов с плакатами «ВСЯ ВЛАСТЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ». Крупнейшая в стране газета «Дело Народа», газета эсеров, чей тираж доходил до трёхсот тысяч экземпляров, напечатала в номере от 7 января 1918 года:

«Без предупреждения красногвардейцы открыли частый огонь. Процессия полегла. Стрельба продолжалась по лежащим. Первым был убит разрывной пулей, разнесшей ему весь череп, солдат, член Исполнительного Комитета Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов 1-го созыва и член главного земельного комитета тов. Логвинов. В это время началась перекрестная стрельба пачками с разных улиц. Литейный проспект от угла Фурштадтской до угла Пантелеймоновской наполнился дымом. Стреляли разрывными пулями в упор».

Сам пролетарский писатель Горький, издававший газету «Новая жизнь», в её номере, вышедшем 9 января 1918 года, в тринадцатую годовщину Кровавого воскресенья, поместил статью «Несвоевременные мысли», в которой писал:

«5 января 1918 года безоружная петроградская демократия – рабочие, служащие – мирно манифестировала в честь Учредительного Cобрания.

Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного Собрания, – политического органа, который дал бы всей демократии русской возможность выразить свою волю. В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах, и в ссылке и каторге, на виселицах и под пулями солдат тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой идеи пролиты реки крови – и вот «народные комиссары» приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи».

Горький заявил о большевистской «Правде»:

“«Правда» лжет, когда она пишет, что манифестация 5 января была сорганизована буржуями, банкирами и т. д., и что к Таврическому дворцу шли именно «буржуи». «Правда» знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знаменами Российской социал-демократической партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет позорного факта”.

Буревестник революции подвёл итог:

«Итак, 5 января расстреливали рабочих Петрограда, безоружных. Расстреливали без предупреждения о том, что будут стрелять, расстреливали из засад, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы».

9 января демонстрацию в защиту Учредительного Собрания расстреляли в Москве. Газета «Известия ВЦИК» от 11 января 1918 года сообщила, что были убиты более пятидесяти человек и более двухсот ранены.

Оговорюсь, что приведённые сведения мой отец в подробностях узнал позднее.

Брат Владимир жил в Харькове, будучи студентом Технологического института, Павел был на Кавказском фронте. В начале зимы Павел вернулся домой в чине подпоручика, а в январе стало известно о разгоне Учредительного Собрания и, в общих чертах, о расстреле мирных демонстраций в его защиту. В Кузнецке провозгласили советскую власть, которую представлял исполком, состоявший, как объяснил Павел, из левых эсеров и большевиков.

Уголовники в помощь исполкому

Большевики Кузнецка, стремясь подчинить себе исполком Совета, чему мешали левые эсеры, телеграфом передавали в близлежащие города просьбу о вооружённой помощи и вскоре её получили. В апреле в Кузнецк вступил пришедший из Хвалынска отряд красногвардейцев с «примесью» уголовников, от которых остальные быстро перестали отличаться.

Отрядом командовал оставивший долгую память Пудовочкин. Начались «реквизиции», быстро переросшие в погромы, убийства. В доме известного в городе купца Пудовочкин изнасиловал его дочь, гимназистку, а отца, который попытался за неё вступиться, застрелил. Не слыханные до того злодейства продолжались.

Как только красногвардейцы вошли в город, Павел, забрав берданку и револьвер бульдог, оставшийся от Филиппа Андреевича, перестал показываться дома. Фёдор малокалиберку «монтекристо» забросил на крышу сарая. Красногвардейцы заходили в дом, забрали шубу Хедвиги Феодоровны.

Кузнечане, побывавшие на фронтах Первой мировой войны, стали ядром тайно готовящегося выступления. Павел был одним из его организаторов. Внезапно восстав в день Пасхи, горожане уничтожили отряд красногвардейцев.

Пользуясь услышанным от отца, я написал повесть «Комбинации против Хода Истории» (http://belousenko.com/wr_Hergenroether.htm). Мой отец в ней – голубятник Ванька Щипцов. Он видел, как на улицу вышел без оружия бывший унтер-офицер, фронтовик, а ныне пекарь Фёдор Иванович Медоборов. С ним поравнялись трое проходивших красногвардейцев, и тут раздался набат – сигнал к восстанию. Медоборов выхватил у одного из красных винтовку и поубивал всех троих. Я в точности передал в повести то, что рассказывал мне отец. Красногвардеец отшатнулся к забору, и Медоборов мастерски выполнил приём штыкового боя – штык прошёл врага насквозь, стукнул в забор. В повести Ванька Щипцов смотрел на происходившее с чердака, а мой отец на самом деле был на улице шагах в десяти от Медоборова и красногвардейцев.

Некоторые читатели сделали замечание – унтер-офицер, обучавший солдат, не допустит, чтобы штык вонзился в забор, откуда его не выдернешь. Но в такой ситуации и унтер-офицер мог нанести удар чуть сильнее, чем требовалось. Кроме того, если штык вонзится в забор всего на какой-то сантиметр, звук всё равно послышится.

Так вот, почти всех людей Пудовочкина и его самого убили, но своих кузнецких большевиков не тронули. Павел рассказал дома, что исполком получил из Москвы телеграмму, в которой говорилось о благодарности жителям Кузнецка, «обезвредившим» нерегулярную разложившуюся часть. Павел сам телеграмму не видел. Не придумали ли её горожане, в радости от одержанной над бандитами победы жаждавшие хорошего финала? Во всяком случае, Павел и Фёдор, попрощавшись с домашними, ушли из дома.

Лицо большевицкой власти

Вскоре в Кузнецк вошла теперь уже регулярная часть красных, объявивших приказ: «Всем сдать оружие! За неисполнение расстрел!» Митя Панкратов после того как перебили отряд Пудовочкина, подобрал брошенную винтовку без затвора и в сенях дома, где стоял ларь с мукой, зарыл винтовку в муке, никому об этом не сказав. Красные между тем отправились по домам искать оружие, вошли к Панкратовым. Мити дома не было. Красноармеец открыл ларь, сунул в муку штык, копнул им и поддел винтовку. Отцу Мити, пожилому машинисту, сказали: «Хозяин? Ну, пошли!»

Красноармейцы повели его за железнодорожную насыпь, которая тянулась неподалёку. Тут их увидел Митя, подбежал: «Папа, куда тебя ведут?» Подростка спросили: «А ты сын?» – «Да». – «Идём с нами». И отца, и сына Панкратовых расстреляли за насыпью.

Алексея Гергенрёдера и всех, кого он знал, захлестнула ненависть к красным. У Гергенрёдеров они, разумеется, тоже провели обыск, оружия не нашли – Павел и Фёдор забрали с собой берданку, револьвер бульдог и малокалиберку «монтекристо».

Красноармейцы наведались к Силе Андрееву, который потом рассказал Алексею, что успел закопать на лугу охотничье ружьё и кремнёвый пистолет. Красные реквизировали жеребца Ханбека и живность, оставив Андрееву одну козу. В разговоре с моим отцом он вспомнил: «В девятьсот пятом году тоже была заваруха, ты тогда дитём был». Мужики, по словам Андреева, собрались «вывезти копны» с поля около Бессоновки, которое арендовал Филипп Андреевич. Тот прискакал на кобыле по кличке Зданка, матери Ханбека, «из револьвера бах-бах в небо, кричит: я, мол, сам социалист и справедливость понимаю». (Филипп Андреевич ни в какой партии не состоял). Он сделал упор на то, что он не помещик, а арендатор, и что сам должен отдать половину урожая владельцам земли. Мужики отступили.

Теперь же, сказал Андреев, заваруха такая – хорошо, что Филиппа Андреевича в живых нет. Он бы, мол, Ханбека не отдавал, махал револьвером, и его бы порешили.

Состоятельные люди уезжали из Кузнецка, хотя, по слухам, советская власть воцарилась повсюду. Две тёти Алексея сели в поезд, надеясь добраться до Читы, чтобы оттуда отправиться в Китай. Хедвиге Феодоровне с детьми не на что было куда-либо ехать.

Пётр Осокин рассказал, что в деревне к его родителям, небогатым помещикам, явились крестьяне, увели скотину, вывезли всё со двора, ограбили дом.

Алексей видел кругом безысходность, и вдруг сквозь тучи блеснула радость: в конце мая против большевиков восстал Чехословацкий корпус, который размещался в эшелонах по станциям Транссибирской железной дороги от Пензы до Владивостока.

Народная Армия КОМУЧа

В начале войны с Австро-Венгрией и Германией чехи и словаки, которых немало жило в России, обратились к царю за разрешением сформировать свою воинскую часть в составе Русской армии. Они желали участвовать в войне с тем, чтобы после разгрома Австро-Венгрии была создана республика Чехословакия. Царское правительство пошло навстречу, и появилась Чешская дружина, она тут же отправилась на фронт. В 1915 году в неё стали принимать добровольцев из чехов и словаков, которые были в австро-венгерской армии, попали в плен или перебежали на сторону русских. Таким образом дружина выросла в корпус, состоявший из двух дивизий и запасной бригады.

Чешские эмигранты жили также во Франции, где образовали Чехословацкий национальный совет. По договорённости совета с французским правительством, корпус в России был формально подчинён французскому командованию. Произошло это после Октябрьского переворота. Большевики заявили о мире с Австро-Венгрией и Германией, а чехословаки желали продолжения войны, и французы договорились с ленинским руководством, что корпус по железной дороге доберётся до Владивостока, откуда его на кораблях доставят во Францию. В апреле, по требованию Германии, продвижение эшелонов к Тихому океану было остановлено.

25 мая наркомвоенмор Троцкий отдал приказ разоружить и расформировать Чехословацкий корпус. Чехословаки не подчинились, огнём отогнали красноармейцев от своих эшелонов, а затем в городах, где они стояли, свергли советскую власть. В Сызрани и Самаре было около восьми тысяч чехословаков.

В Самаре оказалось несколько членов разогнанного Учредительного Собрания, и 8 июня здесь было создано противобольшевицкое правительство КОМУЧ: Комитет членов Всероссийского Учредительного Собрания. Началось формирование Народной Армии КОМУЧа. В Кузнецке узнали, что её части появились в Сызрани, до которой сто тридцать пять километров. Моему отцу сказали, что его братья Павел и Фёдор уже в Народной Армии.

Среди его друзей и знакомых раздавалось: «Бежим туда! Будем воевать с красными!» Настроение день ото дня делалось всё более решительным. В августе, когда моему отцу до шестнадцати лет оставалось четыре месяца, он, Вячеслав Билетов, Пётр Осокин, Юрий Зверев, Константин Ташлинцев, Александр Цветков, Алексей Витун, Фёдор Леднёв и другие ребята «побежали» (выражение отца) в Сызрань. В деревнях они рассказывали о том, что натворили в Кузнецке Пудовочкин и его отрядники, как затем показала себя регулярная часть красных, от которых они ищут спасения. Одни крестьяне помалкивали, другие советовали вернуться домой и сидеть тихо, третьи давали паренькам хлеб, лук, молодую картошку, пускали в сараи ночевать.

Жарким днём ребята вошли в Сызрань, у вокзала увидели много военных без погон. Юрий Зверев спросил одного из них: «Народная Армия?» – «Народная, парень!» – ответил военный. Юрий осведомился, где идёт запись добровольцев, и паренькам было указано здание вблизи вокзала. Человек, сидевший за конторским столом, спросил их, кто они такие. «Мы пришли из Кузнецка», – сказал Юрий. «Пешком?» – уточнил человек, окинул ребят взглядом одобрения, начал вносить их в список. Мой отец, как и они все, был зачислен рядовым в 5-й Сызранский полк. Недавно он именовался добровольческим, его продолжали так называть по привычке, и мой отец, поскольку он и его друзья стали добровольцами, «сделал добровольческой» и дивизию, куда входил полк. Отец говорил «2-я добровольческая дивизия». Иногда добавлял: «2-я добровольческая дивизия полковника Бакича».

Из документов же я узнал, что дивизия именовалась 2-й Сызранской стрелковой дивизией.

Ребят после записи проводили к складу, где им выдали гимнастёрки, шаровары, котелки, вещевые мешки, пообещав позднее выдать шинели и ботинки с обмотками. Теперь следовало получить оружие. Солдат привёл новоприбывших к пакгаузу со штабелями винтовок системы Мосина образца 1891 года. Их называли трёхлинейками из-за калибра ствола (три линии – 7,62 мм). Винтовки лежали дулами к глядящим. «Выбирайте те, у которых на дуле медные шайбы», – сказал солдат и пояснил, что это драгунские винтовки, они покороче, полегче пехотных, более подойдут ребятам. К винтовкам выдали по два брезентовых подсумка с тридцатью патронами в каждом.

Новоиспечённые солдаты сложили одежду, в какой пришли, в вещевые мешки и теперь думали о кормёжке, которой пока не было. Мой отец и один из друзей пошли посмотреть на чехословаков, чей эшелон стоял на путях. Бросилось в глаза, что многие чехи сняли с себя гимнастёрки из-за жары, ходили в майках, но впечатления расхристанности не производили, сразу было видно, что это уверенные в себе бывалые солдаты.

Немолодой чех (вспоминая, отец полагал, что тот лишь казался подросткам «немолодым», а, скорее всего, ему было немного за тридцать) заговорил с ребятами, сносно объясняясь по-русски. Его удивляло, зачем «малчаки» идут на войну? Отец и его товарищ отвечали, что должны спасать свободу, ибо большевики совершили переворот, прекратили войну с Германией, Австро-Венгрией и разогнали Учредительное Собрание. Ответ впечатлил чеха, он повёл ребят к вагону, где была кухня, и вынес им по полному котелку пшённой каши с говяжьей тушёнкой.

Этот первый обед, который отец съел солдатом, остался для него одним из самых сильных радостных воспоминаний. (Поразительно, что примерно через год, на станции в Омске, он вновь встретил знакомого чеха. И опять был досыта накормлен).

Отца, его друзей подселили к солдатам в одну из теплушек, которые стояли на запасных путях. Побывавшие на войне учили новичков разбирать и собирать их трёхлинейки, чистить их, заряжать, пользоваться рамкой прицела, прицеливаться. Делалось это при примкнутом штыке, так как винтовки были пристреляны с ним, и, если станешь стрелять, отомкнув штык, в цель не попадёшь. Стрельб не проводили.

К подросткам старшие относились очень доброжелательно, у них вызывало уважение то, что «народ из гимназии» (правильнее было бы сказать «из реального училища»). Обращение солдат друг к другу было: «земляк», «землячок», хотя они могли быть из разных мест. Обращение заменяло принятое у красных слово «товарищ». К офицерам обращались: «Господин прапорщик», «господин поручик». Никаких «благородий», никаких «превосходительств». Встреться генерал, он тоже был бы просто «господин генерал». Моему отцу как-то сказали: «Смотри, Бакич!» Андрей Степанович Бакич вышел из вагона в фуражке с красным околышем, с саблей в никелированных ножнах на поясной портупее. Лицо с чёрными усами и выбритым подбородком выглядело продолговатым.

В другой раз Алексей, сидя в теплушке, услышал: «Какой орёлик идёт!» и увидел молодцеватого статного военного, который проходил по перрону: Павел? Да, это был Павел. Алексей догнал его и сразу же получил взбучку: зачем бросил мать с младшими братьями?! Мой отец вскинулся: «Вы будете воевать, а я – дома сидеть? Все мои одноклассники пошли, а я останусь?!» Брат смягчился, расспросил, как Алексей осваивается, всё ли в порядке, в какой он роте. Сказал, что сам он назначен командовать конной разведкой 2-й Сызранской дивизии, а Фёдор – писарь 5-го Сызранского полка. Объяснил, где найти брата.

Тот был в вагоне, где размещался штаб, здесь, несмотря на жару, горел огонь в железной печурке – на ней стоял чайник. Фёдор напоил Алексея чаем с колотым сахаром и с сухарями. Рассказал, что части Народной Армии некомплектны, в 5-м Сызранском полку всего шестьсот с чем-то штыков, меж тем как штатный состав полка обычно – две с лишним тысячи человек. Везде очень не хватает офицеров. «Но вашим батальоном командует отточенный офицер!» – сказал Фёдор. Алексей впервые услышал этот эпитет, отнесённый к командиру.

В своё время Павел заявил, что не будет стрелять в немцев, но в красных русских он стрелял, увидев, что делали Пудовочкин и его люди в Кузнецке. КОМУЧ провозгласил, что после победы над красными будет возобновлена война с Германией. Я спрашивал отца: и что же делал бы Павел? Отец ответил: вряд ли Павел об этом задумывался. Скорее всего, полагал, что сначала надо победить красных, а уж там, мол, увидим. Сам мой отец думал точно так же.

Соприкосновение с противником

Вскоре Алексей, его друзья и другие новички покинули, по приказу, теплушки, пришли в батальон, чьи позиции располагались к северо-западу от Сызрани близ села Кузоватово. Все новенькие уже обулись в ботинки с обмотками, получили сапёрные лопатки.

Пополнение встретили в батальоне приветливо. Один из солдат сказал: «Какие молодые личности! Хороший знак, с такими не пропадём!» Он оказался бывшим сызранским «крючником» (грузчиком с пристани), звали его Саньком. Санёк, как и положено грузчику, был широкоплечий, кряжистый, носил не винтовку, а английский ручной пулемёт «льюис» с магазином-тарелкой. Другой солдат, кивнув на Санька, подмигнул новеньким: «Медведистый! Во всём полку такого нет!» Тот, кто это сказал, приходился Саньку тёзкой, но его звали полным именем «Александр» или по фамилии «Рогов». Ему, как вспоминал мой отец, было, вероятно, лет двадцать пять. Он участвовал в Первой мировой войне.

Батальон располагался в избах, по которым распределили и пополнение. Алексей оказался в одной избе с Роговым, и тот, в первую очередь, сказал ему, как вести себя в штыковом бою. Бывают-де они редко, но мало ли что. Так вот, мол, обученному солдату заколоть тебя – забава, он это ещё на расстоянии поймёт. Слушай, что надо делать. Оставлять патрон в казённике винтовки запрещено уставом, винтовкой можно обо что-то задеть, и она выстрелит. Поэтому патроны в казённике не держат, и твой противник будет думать, что у тебя там нет патрона. А ты оставь его! И за миг до того, когда штык в тебя войдёт, стрельни в противника в упор. Другой возможности спастись у тебя нет, за неё можно и устав нарушить.

Конечно, рассуждал Рогов, это ты только первого устранишь, но и оно хорошо. Лучше бы наган добыть и держать одной рукой винтовку, а в другой – наган. Может быть, повезёт, и где-нибудь наган попадётся.

Настал момент отправиться на передовую, ею оказалась цепь вырытых в земле ячеек с брустверами перед ними. Солдаты залегали в них посменно, каждый раз возвращаясь в село. Алексей, как и другие, добирался до ячейки перебежками, остаток расстояния проползал.

Впереди было поле с кустарником по дальнему краю, за ним – редкий лес. Оттуда постукивали выстрелы. Алексей уже слышал свист пуль боевых винтовок, когда кузнечане уничтожали отряд Пудовочкина, но теперь некоторые пули пролетали совсем близко. «Звук был, – рассказывал мне отец, – метнувшийся шорох со свистом».

Он залёг в ячейке, которую ему уступил другой солдат, уползая. Я, конечно, спросил: «Было страшно?» Отец ответил, что было препротивное сосущее чувство – вот-вот в тебя ударит. Он посматривал на опытных солдат – они держались «деловито-спокойно». Кое-кто из новичков морщился от звука летящей пули. «Наверное, и я тоже», – сказал отец. Иногда на земле перед ним в некоторых точках что-то едва уловимо «вздёргивалось». Это в землю ударяли пули.

Во второй выход на передовую или в третий – сказать точно не могу – в кустарнике у леса, по словам отца, стали скапливаться фигурки. Командир взвода приказал: «Пехота в кустах, восемнадцать, прямо, по три – огонь!» Это значило, что хомутик рамки прицела надо переместить на деление 18 и, целясь в фигурку, которую различишь вдалеке прямо перед собой, выпустить три пули. Алексей выполнил команду: попал или нет, он не увидел. Перестрелка затихла.

Повоевавшие солдаты учили новиков окапываться, лёжа на земле; ячейки день ото дня углублялись. Красные не атаковали, и 5-й Сызранский полк не получал приказа атаковать.

Однажды на горизонте в правой стороне поднялось дымное облако. Кто-то сказал, что там жгут помещичью усадьбу. Алексей лежал в своей ячейке, когда меж редкими деревьями леса за полем замелькали фигурки, их множество заполонило полосу кустарника, из леса выкатили пулемёт, и он заработал. Затем красные стали приближаться по полю перебежками. По ним открыли частый, то есть беспрерывный огонь, разряжая одну обойму за другой. На позиции подоспел из села Санёк со своим «льюисом», простучала очередь, другая, с правого фланга полка заговорил и станковый пулемёт. Цепи противника залегли на середине поля, долетели крики: «Смерть учредилке!» На том атака закончилась, красные отошли.

Несколько дней спустя 5-й Сызранский полк пошёл в атаку – первую для Алексея. Он, по команде, поднялся и, пригибаясь, как остальные, побежал в цепи вперёд по полю. Уже обстрелянный, «переносил свист пуль, не морщась, но и не без дрожи». Из кустарника, откуда били винтовки красных, понеслись пулемётные очереди. Стрелки Народной Армии залегали, поднимались и вновь делали перебежку. Красные оттянулись в лес, потом переместились влево, предприняли контратаку, грозя обойти полк с фланга. Стрелки возвратились на прежние позиции. В этом бою был убит Фёдор Леднёв.

Как жить на войне

Алексей запомнил, что в его первые дни на фронте личный состав батальона, за исключением тех солдат, которые были на позициях, выстроили за селом. Вдоль строя прошёл командир, имевший тот вид, который, по мнению моего отца, и положено иметь командиру: решительный, деловой. Он был в чине штабс-капитана, «порохом пропах на германской, – сказал о нём Рогов, – ранен не один раз».

«Молодцы! – с ударением на последнем слоге обратился командир к солдатам. – Население – наша опора! Мы армия народная». И объявил, что «обиды населению будут пресекаться без волокиты». Если-де кто-то из крестьян пожалуется и укажет, что вот этот украл, и «у того найдут хоть шмат сала, – расстрел!»

Ещё командир сказал, что воевать надо «без истеричной ненависти», не позволять себе выражений «большевицкая сволочь» и тому подобное; есть, мол, слова «противник», «неприятель», и их вполне достаточно. К пленным надо относиться без злобы, кто-то из них, возможно, одумается и захочет воевать на нашей стороне.

Через некоторое время батальон собрали ещё раз, рядом с командиром стоял незнакомый офицер с видом подчёркнутой суровости. «Все помнят, как карается мародёрство?!» – начал он, и Рогов шепнул Алексею: «Это – контрразведка». Офицер рассказал, что солдаты другой дивизии в Нурлате разграбили сахарный завод. Зачинщики были выявлены и расстреляны. «Кого на чужое потянет, пусть подумает – расстрел на месте!» – заключил офицер, последние слова повторил громко, резко и вынул из кобуры пистолет, поднял его стволом кверху на уровень плеча.

Кормили солдат пшённой, иногда гречневой кашей, в обед кашу заменяли суп с солониной или с нею же – щи, всегда был хлеб, часто – и колотый сахар. Случалось, что каша варилась с салом или с тушёнкой, а если не с тем и не с другим, то кашевары раздавали вяленую воблу, которую следовало очистить и нарезать кусочками в котелок с варевом. Бывало, вместо воблы давали селёдку из бочки. Но очень хотелось овощей, ягод. Полк менял позиции, всегда рядом оказывались огороды, кусты крыжовника, смородины, и, рассказывал мне отец, он и другие «брали» арбузы, огурцы, срывали ягоды. «Берёшь, а поджилки трясутся! Вдруг хозяева подымут шум не на шутку и начальству на тебя: вон тот!»

Но чтобы кто-то украл курицу – такого Алексей не видел (хотя, думаю, это не значит, что подобного вообще не случалось).

Не всегда походная кухня поспевала за солдатами, тогда ели то, что было у крестьян, – им платили ротные командиры деньгами, которые выдавались из полковой кассы. Входя в избу, Рогов весело обращался к хозяйке: «Кормёжка будет оплачена! Добренькая, есть яйки? млеко?» – так он называл яйца, молоко. Молоко обычно бывало только кислое. Рогов, играясь, отвечал: «И энтим довольны!», не забывая, однако с ласково-жалобной миной добавить: «А свежего нет?» Он всегда также спрашивал, есть ли кипячёная вода, и пил её, а не сырую, советуя Алексею брать с него пример.

Учил и другому, что крайне пригодилось моему отцу. Когда-де придётся делать длинные переходы, надо – лишь выпадет тебе зайти в избу – лечь на пол, поднять ноги и прислонить ступни к стене. Ноги «вздохнут» и «пойдут полегче».

Дал настоятельный совет – не приучаться курить. Солдату, мол, и так достаётся чего терпеть: то без еды будешь, то без крыши над головой, а то – и без того, и без другого. А тут ещё изнывай, что курева не найти. «На кой ляд этот излишек нужды?! Я испытал, когда курил, и бросил».

О том, кем он был в мирное время, Рогов говорил, как всегда, пошучивая: «Знают меня в ресторациях города Сызрани». Но на завсегдатая ресторанов он не походил, как и на официанта. Речь выдавала в нём начитанного человека. Он правильно произносил «комиссародержавие», «дипломатия», «интеллигенция», «эксплоатация» (в этом слове в то время употреблялось «о», а не «у»). «Большевики – эксплоататоры темноты нашего народа. Они будят в его низах самое тёмное и ловко эксплоатируют это», – высказал однажды Рогов, возможно, не его собственную мысль. Мой отец запомнил её навсегда.

Рогов читал любую газету, какая ему попадалась, говорил, что «наблюдает цели и качество агитации», критиковал прочитанное. Газету эсеров «Дело народа» называл «нашей», однако и ей от него доставалось, хотя не так, как большевицкой «Правде». Он часто повторял эсеровский девиз: «В борьбе обретёшь ты право своё!»

Крючник Санёк сказал о Рогове, что тот «служил» бухгалтером у богатого сызранского торговца рыбой.

Полезная «свойственность»