Реабилитирован посмертно. Вып. 1, 2.

Москва.: Юрид. лит., 1989.— 576 с. — (серия «Возвращение к правде»).

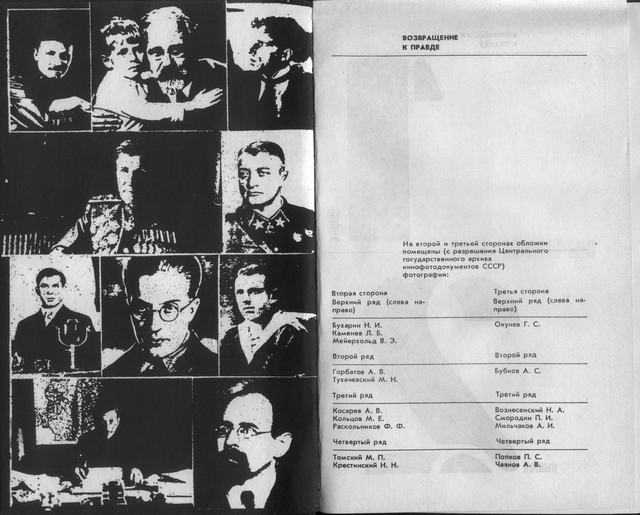

OCR и правка: Давид Титиевский, июнь 2007.

Библиотека Александра Белоусенко.

------------------------------------------------------------------------

Реабилитирован посмертно

Выпуск первый

В первый и второй выпуски сборника включены опубликованные в периодической печати в последние годы материалы, рассказывающие о трагических судьбах миллионов советских людей, в том числе видных деятелей партии, крупнейших военачальников, ученых, врачей, представителей творческой интеллигенции, подвергшихся репрессиям, об атмосфере беззакония, в которой проходили судебные процессы тридцатых годов.

Сюда вошли также обзорные статьи, посвященные заседаниям Пленумов Верховного Суда СССР по рассмотрению реабилитационных дел в отношении лиц, незаконно репрессированных во времена культа личности Сталина.

Для широкого круга читателей.

Содержание

От издательства...... 5

В. Курицын. 1937 год: истоки и практика культа (Вместо введения)…7

А. Хорев. Маршал Тухачевский..... 46

Б. Ефимов. Тайна судьбы Михаила Кольцова..... 62

A. Ваксберг. Царица доказательств...... 83

Л. Постышев. «Нельзя правду предавать ни при каких обстоятельствах»... 98

B. Синицын. Шемахинская трагедия, или Похоронка, пришедшая не с войны…110

М. Ширшова. «Пусть никогда в жизни тебе не придется испытать этого».......119

С. Микоян. Слуга......132

Н. Попов. Николай Крестинский: был и остаюсь коммунистом… 140

О. Акулова. Нарком Чернов......149

О. Темушкин. Голос времени — голос истины......157

Н. Бухарин. Будущему поколению руководителей партии.....168

3. Ерошок. Отцы и дети.....170

О. Аксенов. С Вышинским не согласен.......181

A. Ваксберг. Процессы.......189

B. Поликарпов. Федор Раскольников........ 204

Ф. Раскольников. Открытое письмо Сталину...... 227

Л. Овруцкий. Мера закона и безмерность беззакония....236

Д. Полякова, В. Хорунжий. Александр Косарев: «Совесть моя чиста».....243

Ю. Феофанов. Грузчик Иван Демура в схеме Нины Андреевой.... 257

Л. Разгон. Малолетки.........265

В. Лакшин. Открытая дверь.....270

А. Мерцалов. Миф о великом стратеге.......285

О. Горелов, Ю. Томский. Михаил Томский — каким он был?.....291

А. Афанасьев. Победитель.......299

Л. Сотник. Когда такие люди.....314

О. Темушкин. На кого они равняются?......328

Возросший интерес к недавней истории нашей страны в значительной мере обусловлен потребностью в исторической правде. «...Восстановление справедливости по отношению к жертвам беззакония — наш политический и нравственный долг», — подчеркнул на XIX Всесоюзный конференции КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.

Задумывая этот сборник, мы не ставили перед собой цель включить в него все публикации центральной прессы, посвященные теме сталинских репрессий, а старались отобрать материалы, с достоверностью свидетельствующие о полном игнорировании в те мрачные времена правовых норм. При этом мы учитывали, что наше издание такого рода не единственное. Нельзя не сказать и о том, что жанровое разнообразие публикаций, не одинаковые формы подачи в определенной степени затруднили композиционное построение книги. Поэтому материалы, собранные в ней, не связаны между собой хронологически или по какому-либо иному признаку.

Лишь немногие из тех, о ком рассказывается в публикациях, дожили до наших времен, когда восстанавливается справедливость. Большинству суждено было погибнуть. Поэтому первый и второй выпуски сборника называются «Реабилитирован посмертно». Однако в них рассказывается не только о жертвах, но и об инициаторах и исполнителях беззаконий.

Вниманию читателей предлагаются также публикации, авторы которых предпринимают попытку проанализировать такое явление, как «сталинизм».

Издание подобного рода сборников приобретает особо важное значение, поскольку материалов на тему сталинских репрессий появляется все больше и уследить за ними не так просто.

Все статьи, беседы, интервью включены в сборник в том виде, в каком они опубликованы в периодической печати. Авторская трактовка тех или иных событий нами практически сохранена. Это относится и к фактической основе. Незначительная правка вызвана необходимостью исправления отдельных неточностей.

Курицын В. М.,

доктор юридических наук, профессор

От себя добавим, что это были первые шаги на пути гласности и вскрытия преступлений Коммунистической Партии и ее вождей. Еще неприкасаемо имя Ленина, еще партия безупречно чиста, лишь некоторые личности, культ которых непомерно возрос, искривили победное шествие к светлому будущему. Тогда мы еще не читали Шаламова, Конквеста, Гроссмана и много чего еще, и эти публикации в газетах и журналах казались многим из нас верхом откровенности и покаянием властей. Партия опять, в который раз, бралась исправить ошибки прошлого. И мы бы ей поверили, вынуждены были бы поверить, если бы там, наверху в одночасье все не рухнуло.

За эти годы мы много узнали. Вернулись имена не только забытые, но и намеренно вычеркнутые. И мы своим скромным трудом способствуем их воскрешению.

Автор OCRа Давид Титиевский.

1937 год: истоки и практика культа

(Вместо введения)

Впечатляющий урок исторической правды преподали XXVII съезд КПСС, XIX Всесоюзая партийная конференция и Пленумы ЦК КПСС (начиная с апрельского 1985 года).

Не случайно именно сейчас, в условиях перестройки, так необычайно возрос интерес самых широких масс советского народа к истории Советского государства в целом и в особенности к тем ее страницам, которые длительное время столь тщательно замалчивались. Одна из этих страниц — массовые репрессии 30-х — начала 50-х годов.

Когда речь идет о массовых репрессиях этих лет, то обычно говорят о 1937 годе. В действительности волна репрессий началась еще в конце 20-х годов и завершилась в начале 50-х годов со смертью Сталина. Однако апогея эти репрессии достигли в 1937 году. Поэтому именно этот год и запечатлен в памяти народа как страшный год «ежовщины» (по имени Н. И. Ежова, бывшего тогда наркомом внутренних дел СССР, — непосредственного организатора и исполнителя этих незаконных репрессий).

Коммунистическая партия на XX и XXII съездах сурово осудила культ личности Сталина и его последствия, массовые незаконные репрессии. После XX съезда партии политические обвинения против ряда деятелей партии и государства, против многих коммунистов и беспартийных, хозяйственных и военных кадров, ученых и деятелей культуры были сняты. Тысячи безвинно пострадавших полностью реабилитированы. Но процесс восстановления справедливости не был доведен до конца и фактически приостановлен в середине 60-х годов. Октябрьский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС принял решение вновь вернуться к рассмотрению этих вопросов и довести процесс восстановления справедливости до конца.

Исчерпывающая политическая оценка репрессий 30-х — начала 50-х годов была дана в докладе М. С. Горбачева «Октябрь и перестройка: революция продолжается».

История Советского государства 30-х — начала 50-х годов еще далеко не изучена. А она была весьма сложной и противоречивой и еще ждет своих исследователей.

Но уже сейчас публикуется преимущественно в общественно-политических журналах и газетах большое количество статей, содержащих ценную и новую информацию о конкретных судебных делах, судьбах невинно пострадавших людей. В данном сборнике как раз и собраны наиболее значительные и интересные статьи.

О причинах, истоках культа в этих статьях говорится, как правило, глухо. Объясняя причины репрессий, одни авторы сводят их к свойствам характера Сталина: его мнительности, подозрительности, холодной беспощадности. Другие ищут причину в отклонениях в психике Сталина. Некоторые объясняют репрессии тем, что Сталин выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по мере успехов социалистического строительства, или тем, что он извратил ленинское понимание социалистической демократии. Все перечисленные факторы безусловно сыграли свою роль в массовых репрессиях 30-х — 50-х годов. Но нетрудно заметить, что все они, в конечном счете, сводятся к злой воле Сталина, т. е. лишь к субъективным факторам. Безусловно, Сталин несет главную ответственность за массовые репрессии 30-х — начала 50-х годов. Они проводились по его инициативе и под его контролем. Он же подбирал и исполнителей для этих репрессий. Но как бы ни была велика роль этой личности, все же нельзя все сводить лишь к Сталину. Он опирался на свое окружение, большой круг «соратников», помощников и исполнителей. Культ Сталина сопровождался культами лиц из его окружения (Молотова, Кагановича, Ворошилова, Жданова, Маленкова, Ежова, Берии и др.), культиками на местах. Сталин стоял во главе бюрократической административно-командной системы управления, опирался на нее и, в конечном счете, выражал ее интересы и тех социальных сил, которые ее питали. Поэтому следует вести речь не только о Сталине, но и о сталинизме (как системе управления), его истоках, причинах и условиях появления. Только выявив эти причины и условия (как субъективные, так и объективные), можно выработать надежный механизм, препятствующий повторению подобных явлений. Если же свести все только к личности Сталина, то где гарантия, что не появится вновь личность и не попытается вновь возродить культ.

8

Тем более, что элементы возрождения культа уже имели место и со стороны Хрущева, и особенно со стороны Брежнева. Правда, здесь нужно признать справедливость меткого замечания Маркса о том, что история повторяется дважды: первый раз как трагедия, а второй раз как фарс.

Так каковы же истоки культа? Представляется, что режим культа — это наиболее крайнее, уродливое проявление бюрократической системы управления, когда чиновничий аппарат, с его строго централизованной иерархией, сосредоточивает в своих руках реальную бесконтрольную власть, подминая под себя, оттесняя от власти демократические институты. Именно поэтому XIX Всесоюзная партийная конференция, разрабатывая систему мер, гарантирующих от попыток узурпации политической власти и возрождения режима личной власти и культа личности, на первое место поставила (наряду с экономической реформой) демократизацию политической системы, гласность, борьбу с бюрократизмом.

Исторический опыт Советского государства свидетельствует, что с первых дней его существования наглядно проявились две основные тенденции в его развитии. Одна из них — тенденция к демократизации, расширению участия трудящихся масс в управлении делами общества и государства. Она обусловлена была самой природой социализма, ибо социалистическая революция — величайшее проявление творческой активности масс, их социалистического выбора. Ведь даже сама политическая форма нашего государства — Советы как органы государственной власти и самоуправления трудящихся родились из исторического опыта масс.

Однако вскоре выявилась и другая тенденция: к бюрократизации, усилению власти аппарата. Чем она объяснялась? Сама социалистическая революция — это акт революционного насилия. Революционное переустройство общества, экспроприация частной собственности, подавление свергнутых эксплуататоров, защита завоеваний революции — все это требовало применения революционного насилия, порой весьма жесткого организованного принуждения. А для этого был нужен сильный централизованный государственный механизм пролетарской диктатуры. Именно пролетарское государство с его мощным аппаратом призвано было стать главным орудием социалистического строительства.

В ходе социалистической революции национализированы были основные средства производства, которые стали государственной социалистической собственностью. Управление ею от

9

имени трудящихся стало одной из основных функций государственного аппарата. Как известно, до Октябрьской социалистической революции и в первые годы после нее в марксистской теории был общепринят тезис о том, что с переходом средств производства в руки общества товарное производство и обращение отомрут, товарообмен будет заменен прямым продуктообменом, а денежный учет — учетом общественного труда непосредственно в рабочем времени. Считалось, что такие экономические категории, как товар, стоимость, деньги, цена, заработная плата, присущи только капитализму, а при социализме они также отомрут. Предполагалось, что труд станет первой жизненной потребностью человека. Но поскольку для подавляющего большинства населения он, к сожалению, таковой потребностью не стал, то стимулом к труду должно было явиться «революционное насилие». Причем идея принудительного труда сочеталась с уравнительностью в его оплате. Недаром в декрете СНК от 14 ноября 1919 г. «О рабочих дисциплинарных товарищеских судах» для нарушителей трудовой дисциплины и лиц, не выполнявших норм выработки без уважительных причин, предусматривались наказания до 6 месяцев заключения в лагере принудработ. Лагерь полагался и крестьянам за недосев, невыполнение продразверстки и иных повинностей. Иными словами, принуждение, страх наказания рассматривались как важный стимул к труду. Следовательно, принуждение, страх наказания становились неотъемлемым элементом производства. А это означало, что для функционирования производства была необходима целая армия надсмотрщиков — чиновников госаппарата.

В связи с национализацией основных средств производства и переходом их в государственную собственность в сферу государственного управления практически была включена вся экономика страны, безмерно расширилось число объектов государственного управления. Все это влекло за собой и рост аппарата управления.

Нужно иметь в виду, что в России к моменту революции партии мелкобуржуазной демократии, осуществлявшие руководство кооперативным движением, заняли колеблющуюся, а то и контрреволюционную позицию. Это вело к тому, что и в коммунистической партии, и в среде трудящихся масс утверждалось представление о государственной собственности, управляемой госаппаратом, как главном, а то и единственном виде социалистической собственности. Все это способствовало развитию тенденции к бюрократизации. Классики марксизма-ленинизма предвидели возможность такой тенденции в социалистическом государстве и считали методами борьбы с нею демократический контроль масс за аппаратом управления, широкую гласность и сменяемость чиновников. Социализм создает возможность такого демократического контроля масс. Ведь социалистическая революция — результат живого творчества масс, она развязывает их величайшую активность.

Выступая на февральском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС, М. С. Горбачев подчеркнул, что задача социализма (в конечном счете) — покончить с социальным отчуждением человека, отчуждением от власти, от средств производства, от результатов своего труда, от духовных ценностей. Октябрьская революция открыла путь к решению этой исторической задачи. Принципиальными шагами власти трудящихся в этом направлении были отмена частной собственности на средства производства, ликвидация эксплуатации человека человеком.

Однако революция лишь открыла путь к решению этой задачи. Само же ее решение — это длительный и сложный процесс. И главная трудность состояла в выработке такой системы отношений в процессе производства, которые бы сочетали интересы общества и личности, создавали для личности достаточно действенные стимулы к труду, делавшие ненужными чиновников-надсмотрщиков.

В России выработку такой системы экономических отношений, а следовательно и преодоление тенденции к бюрократизации затрудняли условия, в которых проходило строительство социалистического общества: ожесточенная гражданская война, длительное нахождение в состоянии «осажденной крепости» в капиталистическом окружении, что создавало объективную необходимость применения чрезвычайных методов управления и его централизации.

В наиболее завершенном, «классическом» виде представления раннего социализма были реализованы на практике в виде системы военного коммунизма в годы гражданской войны, с его продразверсткой, уравнительным распределением (классовые пайки), всеобщей трудовой повинностью и иными (топливной, гужевой и т. д.) повинностями. Именно тогда впервые пышным цветом расцвела административно-командная система управления, а волевые, «авторитарные», методы управления стали применяться не только в экономике, но и в других сферах общественной и государственной жизни. Не случайно именно тогда (в 1920 году) Ленин выступил с предупреждением об опасности бюрократизации. Известна оценка Лениным политики военного коммунизма как политики вынужденной условиями войны, не отвечавшей задачам социалистического строительства. Но ведь эта оценка была дана уже после отказа от военного коммунизма в 1921 году. А в годы гражданской войны его рассматривали вовсе не как сумму военно-мобилизационных мероприятий, а как магистральный путь к коммунизму.

Прозрение пришло, когда военный коммунизм, с его продразверсткой, уравнительным распределением, системой повинностей, ставкой на принуждение к труду, после окончания гражданской войны пришел в столкновение с интересами трудящихся (прежде всего крестьянства) и породил экономический и политический кризис 1921 года. И голод 1921 года был вызван не только разорением страны в результате гражданской войны и не только засухой, но и тем, что в условиях военного коммунизма крестьяне, не заинтересованные экономически в результатах своего труда, резко сократили посевные площади. И никакие специально созданные органы — посевкомы с их набором административных и уголовных наказаний за недосев и недосбор урожая не могли с этим справиться.

Величие Ленина состояло в том, что он отбросил догмы, не оправдавшие себя в жизни, и смело пошел по пути творческого развития теории социалистического строительства.

Провозглашенный в первой половине 20-х годов по инициативе Ленина курс на «оживление» Советов и демократизацию государственной и общественной жизни был органически связан с экономической реформой начала 20-х годов: отменой продразверстки, трудовой повинности, известной децентрализацией управления государственным сектором (ликвидацией «главкизма»), внедрением хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. Переход реального управления и распоряжения государственной собственностью в руки самоуправляющихся трудовых коллективов — трестов (при сохранении, разумеется, верховного права распоряжения ею за государством); развитие разнообразных форм кооперации (по выражению Ленина: создание строя «цивилизованных кооператоров») — все это подрывало экономические корни бюрократизма, поскольку обеспечивало экономическую независимость трудовых коллективов от чиновников, а следовательно, создавало экономические условия для развития советской демократии. Конечно, концепция самоуправления трудовых коллективов или, как тогда выражались, «производственной демократии» и ее сочетания с государственным управлением то время еще не была разработана (да она и теперь еще не разработана в должной мере). Развитие этой концепции сдерживали во многом объективные трудности: наличие многоукладной экономики, опасность перекачки средств (в случае несоблюдения меры в развитии товарно-денежных отношений) из социалистического сектора в капиталистический. Но даже и в таком виде сочетание государственного управления с самоуправлением в трудовых коллективах (как в государственном секторе, так и в кооперативном), в низовых административно-территориальных единицах составляло генеральный путь развития советской демократии и преодоления опасной тенденции к бюрократизации. Важными элементами политики демократизации Ленин считал гласность, открытость, подконтрольность аппарата трудящимся массам (через Советы, общественные организации), сменяемость должностных лиц.

В конце 20-х — начале 30-х годов возникла объективная необходимость в существенном ускорении темпов социально-экономического развития, скорейшем создании индустриальной базы и военно-экономического потенциала. Необходимость скорейшего преодоления индустриальной и военной отсталости страны диктовалась главным образом обострением международной обстановки.

В 1929 году начался мировой экономический кризис. И у ведущих империалистических держав возникал соблазн решить свои проблемы за счет СССР. Особенно тревожным было положение в Германии. Установленная Веймарской конституцией 1919 года буржуазная республика в Германии разваливалась. Приход к власти Гитлера (а такая угроза стала реальной) означал неизбежную войну. На наших дальневосточных рубежах нарастала угроза агрессии со стороны японских милитаристов.

Анализируя ситуацию конца 20-х — начала 30-х годов в настоящее время, некоторые советские публицисты и историки утверждают, что угроза агрессии против СССР в те годы была не столь сильна, что были возможности при более правильной внешней политике, и особенно политике в отношении Коминтерна, оттянуть войну. Сейчас трудно судить об этом. Ведь далеко не все зависело от политики тогдашнего руководства нашей страны. Свою весомую лепту в создание условий для прихода к власти Гитлера и затем в развязывание второй мировой войны внесли руководители правительств и политических партий стран Запада. Колесо истории невозможно

13

повернуть вспять и переиграть исторические события заново. Но советские люди, жившие в то время, чувствовали нараставшую угрозу войны. Об этом свидетельствуют как многочисленные исторические документы, так и мемуарная литература и периодическая печать тех времен.

Однако советские вооруженные силы в конце 20-х — начале 30-х годов по своему техническому оснащению стояли еще на уровне времен гражданской войны и их способность выдержать прямое военное столкновение с армиями развитых империалистических держав и защитить страну от иностранной агрессии вызывала серьезные сомнения.

Переоснащение вооруженных сил современным по тем временам вооружением наталкивалось на слабость военно-экономического потенциала страны. Ведь у нас не было в то время своей авиационной, автомобильной, тракторной, танковой и многих других важных для обороны отраслей промышленности. Ощущалась острая нехватка металлов. В 1929 году СССР выплавлял лишь 4 млн. т чугуна, в то время как Германия — 13,2 млн. т, а США — 43 млн. т1.

Необходимость ускорения индустриализации понимали все: и народные массы, и партийные и государственные руководители. Однако все понимали и другое: поскольку индустриализация должна проводиться исключительно за счет внутренних ресурсов, то она могла быть проведена лишь за счет крайнего напряжения всех сил страны. Какова должна быть степень этой напряженности и, соответственно, темпы ускорения, где взять необходимые средства? И вот тут единства не было. Часть руководящих деятелей: члены Политбюро Н. И. Бухарин, А. И. Рыков (он же председатель Совнаркома СССР), М. П. Томский и другие отстаивали путь индустриализации, основывавшийся на методах новой экономической политики. Суть их предложений сводилась к необходимости накопления средств для индустриализации, в том числе создания тяжелой индустрии и военно-экономического потенциала за счет расширения и ускорения гражданского оборота в стране, что должно было привести к увеличению прибылей и отчислений от них в госбюджет. Это ускорение было связано как с развитием легкой промышленности и производства товаров потребления, так и с развитием сельского хозяйства, различных форм кооперации в деревне (сбытовой, снабженческой, промысловой, товариществ по совместной обработке земли,

____________________

1 См.: История КПСС. М., 1962, с. 448.

14

эксплуатации машин и т. д.). Достоинством этого пути была сбалансированность между различными отраслями народного хозяйства, он создавал также условия для ускорения демократизации советского общества. В таком духе и был составлен под руководством Г. М. Кржижановского первоначальный проект первого пятилетнего плана. Однако этот путь недостаточно учитывал фактор времени. Правда, если принять во внимание, что курс внутренней политики, намеченный Бухариным и его сторонниками, сочетался с предлагавшимся ими же курсом в международном рабочем движении на преодоление его раскола, создание единого народного фронта в борьбе против фашизма, то это давало надежду на оттягивание войны. Но сейчас трудно судить, мог ли такой путь привести к своевременному преодолению индустриальной отсталости и созданию необходимого военно-экономического потенциала.

Иной путь предлагал Сталин и его сторонники. Он был нацелен на скорейшую индустриализацию любой ценой. Необходимые для этого средства Сталин предлагал взять за счет «дани» с крестьянства. Об этом он прямо заявил, выступая с речью «Об индустриализации и хлебной проблеме» в июле 1928 года на Пленуме ЦК ВКП(б)1. Обосновывая принятый в 1928—1929 годах курс на резкое ускорение темпов реконструкции народного хозяйства, и прежде всего индустриализации страны, Сталин утверждал: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»2. Примечательно, что эти слова были сказаны в речи на I Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в феврале 1931 года — ровно за десять лет до начала Великой Отечественной войны. Характерно, что в 1929 году Сталин, ссылаясь на исторический прецедент, напомнил, что Петр I «лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны» в попытке любой ценой, за счет неимоверных лишений и жертв «выскочить» из тисков отсталости3.

Чтобы взять дань с крестьянина-единоличника нужно было бы воссоздавать вооруженную силу типа продармии времен гражданской войны. Наиболее удобной формой изъятия хлеба

___________________

1 См.: Сталин И. В. Соч., т. 11, с. 159.

2 Сталин И. В. Соч., т. 13, с. 39.

3 См.: Сталин И. В. Соч., т. 11, с. 248—249.

15

в деревне были колхозы. Ведь там хлеб сразу засыпался в общий амбар и его вывоз уже не вызывал сопротивления. Этими соображениями в значительной мере и была обусловлена поспешная насильственная коллективизация. Она дала тот результат, на который рассчитывал Сталин. Несмотря на общее снижение валового сбора зерна с 73,3 млн. т в 1928 году до 69,5 млн. т в 1931 году и 69,9 млн. т в 1932 году1, государственные заготовки хлеба возросли вдвое (с 10,8 млн. т в 1928 году до 22,2 млн. т в 1931 году и 22,7 млн. т в 1932 году)2. Неизмеримо возрос экспорт хлеба (с 99,2 тыс. т в 1928 году до 4,84 млн. т в 1930 году и 5,18 млн. т в 1931 году)3. Так была получена валюта для индустриализации. Именно на эту валюту покупались машины, оборудование, оплачивались услуги иностранных специалистов-консультантов. Ведь СССР в начале 30-х годов стал крупнейшим импортером машин и оборудования. Достаточно сказать, что в 1931 году удельный вес СССР в мировом импорте машин и оборудования (без автомобилей) достиг 30%, а в 1932 году — 50%.4

Так решалась зерновая проблема в стране и проблема получения валюты для индустриализации.

Конечно, продовольственная проблема в стране могла быть радикально решена только на путях коллективизации сельского хозяйства. Однако формы и методы ее проведения могли быть и иными. Те формы и методы коллективизации, которые были избраны Сталиным и его окружением, не случайно вызывают сейчас справедливую критику. М. С. Горбачев в юбилейном докладе, говоря о методах проведения коллективизации, отметил: «Сегодня ясно: в огромном деле, которое затрагивало судьбы большинства населения страны, было допущено отступление от ленинской политики по отношению к крестьянству»5. Сложившаяся в промышленности административно-командная система управления была распространена и на сельское хозяйство. Если в промышленности при тогдашних ее объемах, когда все основные ее объекты были на виду,

__________________

1 Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917— 1963). М., 1964, с. 127.

2 Там же, с. 112.

3 См.: Индустриализация СССР (1929—1932 гг.) Док. и мат. М., 1970, с. 104.

4 См.: 50 лет советской внешней торговли. М., 1967, с. 41.

5 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987, с. 19—20.

16

эта система в тех конкретных условиях могла давать определенный эффект, то «столь же жесткая система централизации и командования была недопустима при решении задач преобразования деревни»1. Вот лишь некоторые факты, подтверждающие этот тезис: 10 декабря 1929 г. Колхозцентр СССР разослал на места директиву, в которой потребовал в трехмесячный срок провести кампанию по обобществлению рабочего продуктивного скота, а в отношении тех членов коммун и сельхозартелей, кто откажется от обобществления скота и кормов, принять решительные меры воздействия. К окончанию весенней сельхозкампании 1930 года нужно было добиться обобществления в районах сплошной коллективизации рабочего скота — на 100%, коров — на 100%, прочего крупного рогатого скота — на 80 %, свиней — на 80 %, овец — на 60 %. Одновременно в директиве колхозам предлагалось срочно подготовить помещения и заготовить корма для обобществленного стада (это в декабре, когда все под снегом)2. Попытки проведения в жизнь директивы от 10 декабря 1929 года (и других подобных директив) привели к тому, что многие крестьяне стали резать свой скот. Лишь в феврале-марте 1930 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 14,6 млн. голов, свиней — на ?/з, овец и коз — более чем на ?3 Общие потери скота в начале 30-х годов были еще большими. Последствия столь резкого падения поголовья скота страна испытывала многие десятилетия. Такова цена скоропалительных, некомпетентных решений, принимавшихся в условиях жестко зацентрализованной административно-командной системы управления сельским хозяйством. Резкое увеличение государственных заготовок и, особенно, экспорта хлеба, естественно, вело к существенному снижению потребления продовольствия самим крестьянством, что и привело к голоду 1932—1933 годов, в результате которого умерло от 2 до 3 млн. человек4. Острая нехватка продовольственных товаров влекла за собой рост хищений, особенно в колхозах.

__________________

1 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987, с. 19.

2 См.: Колхозцентр. Двухнедельный информационный бюллетень Всероссийского союза сельскохозяйственных коллективов. 1929, № 24, с. 8.

3 См.: История КПСС, с. 444.

4 См.: Данилов В. П. Дискуссия в западной прессе о голоде 1932—1933 годов и «демографической катастрофе» 30—40-х годов в СССР. — Вопросы истории, 1988, № 3, с. 120.

17

В экстремальных условиях и борьба с хищениями, принимавшими массовый характер, велась столь же экстремальными средствами. 7 августа 1932 г. было издано постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»1. В нем расхитители общественной собственности объявлялись «врагами народа». К ним предусматривалось применение высшей меры наказания с заменой при смягчающих обстоятельствах расстрела лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества.

22 августа 1932 г. было принято постановление «О борьбе со спекуляцией», предусматривавшее за спекуляцию продуктами сельского хозяйства и промтоварами лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без применения амнистии2.

Как известно, коллективизация сопровождалась ликвидацией кулачества как класса. Это означало изъятие у кулаков имущества, прежде всего средств производства (инвентаря, рабочего скота, хозяйственных построек и т. д.), и выселение их с прежнего места жительства. Началось проведение этих мер еще в конце 1929 года по инициативе снизу. По словам И. М. Варейкиса (в то время первого секретаря обкома ВКП(б) Центрально-Черноземной области) на местах действовали «на собственный риск и страх»3. И проводили не только конфискации и выселение, но и применяли более суровые репрессии, для чего в районах сплошной коллективизации создавались «тройки» (в составе первого секретаря РК партии, председателя райисполкома и начальника местного органа ГПУ).

Постановление ЦИК и СНК от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» наделило местные органы, по существу, чрезвычайными полномочиями. Постановление предоставляло краевым (областным) исполкомам и правительствам автономных республик право применять в районах сплошной коллективизации «все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть

__________________

1 СЗ СССР, 1932, № 62, ст. 360.

2 СЗ СССР, 1932, № 65, ст. 375.

3 См.: Источниковедение истории советского общества. М., 1964, с. 283.

18

до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев (областей)»1.

Конкретные меры были разработаны комиссией Политбюро ЦК ВКП(б) под председательством наркома земледелия СССР Я. А. Яковлева и изложены в специальной директиве ЦИК и СНК от 4 февраля 1930 г.2. Комиссия предложила дифференцированный подход к кулачеству. Оно разделялось на три категории. Первая из них — кулаки, оказывающие активное сопротивление коллективизации, ко второй причислялись наиболее богатые кулаки, но не оказывавшие активного сопротивления. К третьей категории относились все остальные кулаки.

В соответствии с действовавшими в то время социально-экономическими критериями, которые были изложены в постановлении СНК СССР от 21 мая 1929 г. «О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде»3, перед началом коллективизации в деревне насчитывалось свыше 1 млн. семейств, причисленных к кулацким (примерно 5 млн. человек)4. Численность кулаков была явно завышена. Кулаков в прямом смысле этого слова (т. е. сельской буржуазии, эксплуатировавшей в широких масштабах наемный труд в сельском хозяйстве, содержавшей торгово-промышленные предприятия, занимавшейся ростовщичеством) было уже сравнительно немного. По подсчетам историков, не более 2-2,5%. В соответствии с критериями, изложенными в упомянутом выше постановлении СНК, к кулацким причислялись крестьянские хозяйства, у которых объем имевшегося имущества превышал средний для данной местности уровень (например, имелось 2-3 коровы, дом под железной крышей и т. д.). Иными словами, к раскулачиванию намечалась зажиточная, т. е. наиболее активная, умелая и трудолюбивая часть крестьян. Раскулачивание, т. е. конфискация имущества и выселение, производилось в административном порядке. Списки подлежавших раскулачиванию и их причисление к той или иной категории кулаков подготавливались местными органами власти, принимались сельскими сходами и утверждались райисполкомами. С конца 1929 года до середины 1930 го-

___________________

1 СЗ СССР, 1930, № 9, ст. 105.

2 См.:О работе комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам сплошной коллективизации. — Вопросы истории КПСС, 1964, № 1, с. 42.

3 СЗ СССР, 1929, № 34, ст. 301.

4См.: Советское крестьянство. Краткий очерк истории (1917— 1969). М., 1970, с. 230.

19

да было раскулачено свыше 320 тыс. семей, конфисковано имущество стоимостью более 400 млн. руб.1. С осени 1930 года до лета 1931 года прошла вторая волна раскулачивания. Значительная часть бывших кулаков переселялась в пределах своих областей. Однако к осени 1931 года свыше 265 тыс. семей, отнесенных ко второй категории, было выслано в отдаленные районы страны2. Там их размещали в отдельных поселках, главным образом в местах лесных и горнорудных разработок в качестве спецпоселенцев под административным надзором. Что касается кулаков, причисленных к первой категории (т. е. оказавших активное сопротивление), то они составляли примерно 10 % от общей численности кулацких семейств3. К ним применялись как в судебном, так и внесудебном (по решению «троек») порядке меры наказания вплоть до высшей меры. Но в подавляющем большинстве случаев они направлялись в исправительно-трудовые лагеря ОГПУ.

В начале 30-х годов аналогичные мероприятия стали проводиться и в городах в отношении нэпманских и иных слоев населения. Общая численность в стране элементов, которые определялись как классово-враждебные, включая кулаков и нэпманов, в 1928 году составляла 4,6% населения4. Это сравнительно небольшой процент. Однако, если учесть, что население страны в начале 30-х годов составляло около 160 млн. человек5, это и немало. Тем более, что вследствие «перегибов» на местах процент раскулаченных и репрессированных нередко значительно превышал установленные нормативы и доходил в некоторых местностях до 15 %6. Таким образом, раскулачивание практически захватило и значительную часть крестьян-середняков.

Лица, подлежавшие раскулачиванию, нередко пытались распродать или даже бросить свое хозяйство и бежать в крупные города (где легко затеряться) или на новые стройки. По подсчетам советских историков, в 1929—1930 годах «самораскулачивались» и бежали из деревни свыше 200 тыс. подлежавших раскулачиванию семейств или около 1 млн. человек7. В свя-

____________________

1 См.: Советское крестьянство, с. 237.

2 См.: История КПСС, т. 4, кн. 2. М., 1971, с. 164.

3 См.: Советское крестьянство, с. 240, 235.

4 См.: История КПСС, т. 4, кн. 2, с. 491.

5 См.: Народное хозяйство СССР в 1962 г. Статистический ежегодник. М., 1963, с. 7.

6 См.: История КПСС, т. 4, кн. 2, с. 62.

7 См.: Советское крестьянство, с. 239.

20

зи с этим в городах резко усилились уголовная преступность, главным образом злостное хулиганство, пьянство и пьяная «поножовщина», имущественные преступления, посягательство на личность. В этой обстановке Советским государством была в декабре 1932 года введена паспортная система сначала в Москве, Ленинграде и других крупных и портовых городах1, а в дальнейшем и в других городах и поселках городского типа. Введение в паспорте графы о социальном происхождении направлено было на пресечение попыток лиц, причисленных к классово враждебным элементам, скрыться от направленных против них мер. Эта графа в паспорте была аннулирована Положением о паспортах 1974 года. Вместе с тем введение паспортной системы в том виде, как она была определена в законодательных актах 1932 и 1940 годов, было направлено на прикрепление крестьян к деревне, к колхозу, против их миграции в города. Ведь в сельской местности паспорта не вводились, а в городе жить без паспорта и прописки было нельзя.

Важное место в сталинском плане индустриализации заняла идея массового применения труда уголовно арестованных. Эта идея была выдвинута Н. Янсоном (тогда зам. наркома РКИ РСФСР) в его письме Сталину в 1928 году2. Массовая рабочая сила для применения бесплатного труда была создана первоначально за счет раскулачивания.

Как уже говорилось, в соответствии с установленными тогда социально-экономическими критериями в разряд классово враждебных элементов было зачислено 4,6% населения (от более чем 160 млн. человек населения страны). В процессе коллективизации фактически репрессии затронули гораздо большее число людей (в основном крестьян-середняков), в ряде регионов до 15 %3. Значительная часть их была направлена в исправительно-трудовые лагеря, сеть которых была в начале 30-х годов существенно расширена; часть была выслана в отдаленные местности в качестве спецпоселенцев под административный надзор. Кроме раскулаченных, туда же хлынул из города поток нэпманов, бывших членов антисоветских партий, бывших участников различных оппозиций, в большинстве своем давно отошедших от всякой политической деятельности, бывших офицеров, старой интеллигенции и т. д. В даль-

_______________________

1 СЗ СССР, 1932, № 84, ст. 516.

2 См.: Сов. государство и право, 1988, № 2, с. 115.

3 См.: История КПСС, т. 4, кн. 2, с. 62.

21

нейшем численность рабочей силы в лагерях поддерживалась за счет массы ни в чем не повинных граждан, коммунистов и беспартийных. Их труд широко использовался на строительстве дорог, каналов, нулевых циклах крупных строек, добыче полезных ископаемых, на лесоразработках. Достаточно сказать, что экспорт деловой древесины, например в начале 30-х годов, увеличился по сравнению с серединой 20-х годов в три раза.

Для того, чтобы убедить народные массы в необходимости и оправданности репрессий против старой интеллигенции, и были инсценированы судебные процессы так называемой «Промпартии» в 1930 году, когда на скамью подсудимых была посажена группа ученых во главе с проф. Рамзиным. Правда, Рамзин в дальнейшем был амнистирован и даже награжден орденом Ленина за изобретение знаменитого прямоточного котла.

В том же 1930 году были осуждены крупные ученые-экономисты А. Чаянов, Н. Кондратьев и др. Им было предъявлено ложное обвинение в создании якобы подпольной «крестьянской трудовой партии». Был проведен еще ряд громких публичных процессов. Главным считалось то, чтобы все подсудимые дружно «признавались» в своих «преступлениях». Материалы об этих судебных процессах читатель найдет в данном сборнике.

Принятие крайне напряженного первого пятилетнего плана, заведомо превышавшего реальные возможности страны (кстати, этот план так и не был выполнен), кредитная реформа (январь 1930 года) и реорганизация управления промышленностью (1932 год), направленные на строжайшую централизацию управления экономикой, завершили переход от экономических методов управления народным хозяйством, характерных для нэпа, к административно-командной системе управления. Административно-командные «авторитарные» методы управления распространены были практически не только на промышленность, но и на сельское хозяйство и на другие сферы общественной и государственной жизни. Хотя формально колхозная собственность была кооперативной, но колхозы были подчинены органам госуправления. Вновь (как и в годы гражданской войны) партийные органы стали мелочно опекать государственные и хозяйственные органы и нередко подменять их. Процесс бюрократизации не обошел и партию. Партийный аппарат подмял под себя государственный, практически слился с ним, образовав единую бюрократическую

22

«авторитарную» систему. При этом следует иметь в виду, что если в годы гражданской войны и военного коммунизма политическое руководство страны во главе с В. И. Лениным вело активную борьбу с тенденцией к бюрократизации государственного механизма, то с конца 20-х — начала 30-х годов стоявший во главе партии и государства Сталин вел борьбу за укрепление своей единоличной власти, утверждение своего культа, используя бюрократический аппарат. Социалистическая собственность практически стала отождествляться с государственной собственностью. Все остальные виды рассматривались как второстепенные. Государственная собственность выступала как общенародная, но фактическое распоряжение ею сосредотачивалось в руках аппарата управления, и это как раз и составляло как бы экономическую базу мощи этого аппарата. Сам аппарат, построенный по иерархическому принципу, представлял собой своеобразную пирамиду, где в условиях строгой централизации реальная власть концентрировалась наверху этой пирамиды в руках узкой группы лиц или даже одного человека — Сталина, сидевшего в кресле на ее вершине. А в таких условиях личные качества этого человека приобрели непомерно большое значение. Остальные звенья управленческой пирамиды рассматривались как простые «винтики». Во всяком случае именно так представлял себе дело Сталин, который писал, что при социализме «властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а те, кто правят» — люди, «которые овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами». В подобной модели управления решения вышестоящих инстанций безоговорочно выполняются нижестоящими. Здесь нет и не может быть ответственности управляющих перед управляемыми, нет места для демократии. Таким образом, утвердилась тенденция к бюрократизации (противостоявшая тенденции к демократизации).

Возникает вопрос: почему же в конце 20-х годов, хотя и предлагался альтернативный план индустриализации на рельсах нэпа, все же принят был путь, предложенный Сталиным, приведший к утверждению его культа?

Во-первых, административно-командная модель управления делами общества, за которую выступал Сталин, прямо вытекала из тогдашних представлений о социализме, сложившихся в условиях раннего социализма. Мы уже говорили, что до Октябрьской революции и после нее в марксистской теории господствовал тезис о несовместимости товарно-денеж-

23

ных отношений с социализмом и о роли «революционного» принуждения как стимула работников к труду. Ленин начал пересмотр этих тезисов. Но он имел возможность обобщить практику лишь первых шагов реального процесса созидания социализма в нашей стране. И он рано умер, не успев завершить разработку проблем политэкономии социализма. О том, что и Сталин, и большинство партийных руководителей того времени (да и только ли того времени?) сохранили в области политэкономии представления раннего социализма, свидетельствует хотя бы опубликованная Сталиным в 1952 году его работа «Экономические проблемы социализма в СССР». Ведь только в результате дискуссии 1965 года по вопросам политэкономии социализма стал завоевывать признание тезис о действии закона стоимости и при социализме и о том, что товарно-денежные отношения не противопоказаны социализму.

Второй фактор, сыгравший решающую роль в утверждении культа личности, — это низкий уровень общей и, особенно, политической культуры народных масс и рядовых коммунистов и даже большинства руководящих партийных и советских работников. Существенную роль при этом сыграло то обстоятельство, что в результате массового приема в партию большого количества новых членов в середине и во второй половине 20-х годов из числа молодых рабочих (по существу вчерашних крестьян) уровень политической культуры партии серьезно снизился. И без того тонкий слой старых большевиков, обладавших большим политическим опытом, совершенно растворился в этой массе.

Низкий уровень культуры был связан с неграмотностью ? населения страны к моменту революции, сохранением во многих регионах страны сильных пережитков феодальных и даже дофеодальных отношений.

Нужно учитывать также, что в стране, где веками действовало крепостное право, где вплоть до февраля 1917 года сохранялось самодержавие, среди народных масс практически отсутствовали демократические традиции.

На политическое мышление как партийных кадров, так и народных масс наложила свой отпечаток длительная, ожесточенная гражданская война. Утвердился дух непримиримости и нетерпимости ко всякому инакомыслию. Именно в ходе гражданской войны сформировался обширный слой партийных, советских, хозяйственных руководителей, считавших, что

24

военные методы, которые дали триумфальную победу в гражданской войне, будут столь же эффективны в любой другой сфере, стоит лишь пустить их в ход.

Положение «осажденной крепости» в капиталистическом окружении, в котором длительное время находилась наша страна, также существенно сдерживало процесс демократизации и после окончания гражданской войны. Именно отсутствие должной степени демократизации советского общества и явилось главным условием формирования культа личности.

Тот факт, что не удалось создать достаточно надежный механизм демократического контроля масс за деятельностью аппарата, привел к тому, что аппарат, который и раньше (в 20-е годы), по словам Ленина, вырывался из рук, из слуги общества превратился в господина над обществом. Такую тенденцию в деятельности любого аппарата отмечал еще Ф. Энгельс около ста лет назад1. Он предвидел, что данная тенденция будет характерна и для пролетарского государства, если ей не противопоставить гласность, выборность и сменяемость чиновников. К сожалению, это предвидение Ф. Энгельса оправдалось в нашей стране. Сыграло свою роль и то, что к победившей, правящей партии примазывались всяческие авантюристы, готовые во имя карьеры, сохранения своих привилегий на все. Ведь на гребне всякого крупного исторического движения бывает и пена. Нельзя забывать также, что в стране действительно еще шла классовая борьба. Даже в условиях построения основ социализма нужна была бдительность в отношении враждебных элементов из среды белогвардейцев, кулаков, буржуазных националистов и т. д., а также агентуры спецслужб империалистических держав.

Сыграл свою роль, безусловно, и еще один фактор, о котором не принято было писать в наших историко-правовых и исторических сочинениях, а именно надежда на то, что назревавший развал Веймарской республики в Германии в 1928—1929 годах и возникновение там революционной ситуации может привести к революции в Германии. За этим вновь забрезжил призрак революции, если не в мировом масштабе, то хотя бы в нескольких европейских государствах.

В этой связи следует напомнить, что в 1917 году социалистическая революция в России рассматривалась в нашей партии как часть мировой революции, которая, хотя и задер-

_________________

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 22, с. 199.

25

живается, но вот-вот произойдет. С надеждами на мировую революцию связывались и возникновение Советской республики в Венгрии весной 1919 года, и поход на Варшаву в июле-августе 1920 года во время советско-польской войны, гамбургское восстание в Германии в 1923 году. Ведь вывод о строительстве социализма в одной отдельно взятой стране был сделан лишь в 1925 году на XIV съезде партии. Возникновение революционней ситуации в Германии в конце 20-х годов вновь возродило мысли о мировой революции. В случае начала революции в Германии необходимость оказания вооруженной поддержки ей против экспорта контрреволюции могла возникнуть, что называется, со дня на день уже в 1929—1930 годах. На наш взгляд, это объясняет ту поспешность, с которой Сталин стремился провести индустриализацию и создание военно-экономического потенциала любой ценой, не считаясь ни с какими человеческими и материальными жертвами.

Проведение политики, основанной на принуждении в отношении подавляющего большинства населения страны, требовало и соответствующей реформы административно-политического аппарата. И эта реформа была проведена в начале 30-х годов. Во-первых, усилилась его централизация. Милиция, ранее находившаяся в двойном подчинении — НКВД союзных республик и местных исполкомов, была выведена из-под контроля местных властей и подчинена непосредственно ОГПУ, а НКВД союзных республик в декабре 1930 года упразднены1. В 1934 году произошло преобразование ОГПУ в НКВД СССР, в котором сосредоточились органы госбезопасности, милиция, внутренние и пограничные войска, исправительно-трудовые лагеря и огромные стройки, рудники, лесоразработки и т. д., где трудились заключенные. В ряде статей настоящего сборника рассказывается о том, каков был режим в этих лагерях. Во-вторых, была проведена «чистка» аппарата НКВД, в ходе которой были уволены или репрессированы старые чекисты, работавшие еще с Дзержинским. В-третьих, значительно увеличилась численность аппарата НКВД, причем пополнение шло главным образом за счет недавних крестьян. Много в это время проникло в НКВД и различных авантюристов.

Аппарат НКВД занял особое место в государственном

_____________________

1 Конституция СССР 1924 года не предусматривала существования НКВД СССР. Наркоматы внутренних дел были лишь в союзных и автономных республиках.

26

механизме. Это выражалось и в его материальном обеспечении, и в порядке присвоения специальных званий, введенных в 1935 году, и в его полномочиях. При НКВД был образован орган по применению внесудебных репрессий — Особое совещание1.

В нашей исторической и историко-правовой литературе нередко можно встретить утверждение о том, что именно в 1934 году был впервые создан такой внесудебный орган и впервые стали применяться репрессии во внесудебном порядке. Это, конечно, неверно. Внесудебные репрессии широко применялись в годы гражданской войны. ВЧК была наделена чрезвычайными полномочиями. Но после окончания гражданской войны и перехода к мирному социалистическому строительству внесудебные полномочия ВЧК (а затем ОГПУ) были резко сокращены, хотя и не отменены полностью. В ходе судебной реформы 1922 года произошла ликвидация чрезвычайных судов — революционных трибуналов. Наказания стали применяться главным образом по судебным приговорам, хотя для некоторых категорий дел сохранялся внесудебный порядок применения репрессий по решениям комиссий по административным ссылкам и высылкам при НКВД союзных республик2. Вновь внесудебные репрессии стали широко применяться с конца 1929 — начала 1930 года, о чем уже говорилось выше. Именно тогда применение в массовом масштабе внесудебных репрессий повело к широкому проникновению как в народные массы, так и в партию настроений, характерных для гражданской войны. Такие настроения отразились и в теории права в различных левацких «загибах», получивших распространение в конце 20-х — начале 30-х годов, в частности в предложениях об «упрощении» уголовного процесса, подготовленном под руководством Н. В. Крыленко проекте уголовного кодекса без Особенной части, в так называемой теории «опасного состояния» личности, в соответствии с которой основанием уголовной ответственности должна быть не конкретная вина, а «опасное состояние» личности (определяемое, например, социальным происхождением и т. д.).

В постановлении ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. об образовании НКВД СССР говорилось о создании Особого совещания вместо существовавшей ранее Судебной коллегии ОГПУ,

_____________________

1 СЗ СССР, 1934, № 36, ст. 283.

2 СУ РСФСР, 1922, № 51, ст. 646.

27

которая упразднялась1. В постановлении ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. и принятом в его развитие 5 ноября 1934 г. постановлении об Особом совещании при НКВД СССР в его состав был введен прокурор СССР или его заместитель, а полномочия ограничивались правом применять во внесудебном порядке заключение в исправительно-трудовом лагере на срок до 5 лет, а также ссылку и высылку на тот же срок или выдворение за пределы СССР2.

Некоторое сокращение размаха репрессий началось еще с 1932 года, когда близилось к завершению раскулачивание в основных сельскохозяйственных регионах страны. 25 июня 1932 г. было принято постановление ЦИК и СНК «О революционной законности», осудившее нарушения законности, допущенные в ходе коллективизации3. Особенно заметным сокращение репрессий стало после XVII съезда ВКП(б), провозгласившего победу социализма в СССР.

Против дальнейшего развертывания репрессий, за меры, направленные на смягчение напряженности в стране (за снижение экспорта хлеба, отмену карточек, демократизацию общественно-политической жизни и т. д), выступал ряд видных партийных и государственных деятелей: С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калинин, С. В. Косиор, П. П. Постышев и др.

Сигналом к новой волне репрессий явилось убийство С. М. Кирова 1 декабря 1934 г.

В деле об убийстве Кирова много неясного. Не ясны обстоятельства самого убийства. Известно, что убийцу С. М. Кирова — Л. Николаева с оружием дважды задерживала охрана возле Смольного и оба раза по чьим-то указаниям отпускала. В момент покушения начальник охраны Кирова почему-то отстал от него на большое расстояние. Самого начальника охраны убили в инсценированной автомобильной катастрофе, когда везли на допрос к Сталину, Молотову и Ворошилову, а тех, кто его убил, затем тоже расстреляли4.

Если мы поставим вопрос, который ставили при рассмотрении дел еще римские юристы, — кому это выгодно? — то ответ будет однозначен: убийство С. М. Кирова было выгодно Сталину. Старые большевики, очевидцы событий тех лет, вспо-

____________________

1 СЗ СССР, 1934, № 36, ст. 283.

2 СЗ СССР, 1935, №11, ст. 84.

3 СЗ СССР, 1932, № 50, ст. 298.

4 См.: П л и м а к Е. Политическое завещание В. И. Ленина. Истоки, сущность, выполнение. М., 1988, с. 109—110.

28

минают, что уже перед XVII съездом ВКП(б) у многих коммунистов вызывала тревогу и недовольство обстановка, складывавшаяся в связи с культом Сталина. Делегат XVII съезда Л. Шаумян пишет, что у ряда делегатов, хорошо помнивших ленинское завещание, назревала мысль о том, что пришло время переместить Сталина с поста генсека на другую работу. Это не могло не дойти до Сталина. «Он знал, что для дальнейшего укрепления своего положения, для сосредоточения в своих руках еще большей единоличной власти решающей помехой будут старые ленинские кадры партии» 1. Другой делегат съезда — А. И. Микоян, бывший в то время кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б), следовательно, человек весьма осведомленный, в своих мемуарах (опубликованных уже после смерти автора) подтверждает сообщение Л. Шаумяна о недовольстве в партии культом Сталина и сообщает новые факты: на выборах ЦК Киров получил наибольшее количество голосов, против него было подано всего 3 голоса, а против Сталина в сто раз больше (т. е. около 300). Когда председатель счетной комиссии Затонский и курировавший комиссию от Президиума съезда тогдашний секретарь ЦК Каганович сообщили об этом Сталину, он (как пишет Микоян) потребовал, чтобы в протоколе выборов было указано тоже не более 3 голосов против него.

Группа старых членов партии — делегатов съезда, — пишет Микоян, — обратилась к Кирову с предложением стать генсеком. Киров отказался и сообщил об этом предложении Сталину2. Хотя внешне отношения Сталина с Кировым остались хорошими, однако, указывает Микоян, вдруг в «Правде» появился фельетон с личными выпадами в адрес Кирова, хотя его фамилия в фельетоне и не была названа, но написано было так, чтобы все узнали Кирова. Однажды на заседании Политбюро состоялось разносное обсуждение одной формулировки из статьи Кирова, написанной чуть ли не до революции.

Таким образом можно сделать вывод: накануне и во время съезда в партии, в том числе в самом верхнем ее эшелоне, проявилось недовольство культом Сталина, и, хотя и слабая, но была сделана попытка заменить Сталина на посту генсека. В глазах Сталина Киров оказался соперником. В свете

____________________

1 Правда, 1964, 7 февр.

2 См.: Микоян А. И. В первый раз без Ленина. — Огонек, 1987, № 50, с. 5.

29

этих фактов становится ясным, кому было выгодно устранение Кирова. Ясным становится и то, почему такие тяжелые удары обрушились на делегатов XVII съезда ВКП(б), который и в самом деле оказался съездом «расстрелянных». Из 1966 делегатов съезда было уничтожено 1108 человек, а из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде, погублено 98 человек, или 70 % состава ЦК1.

Убийство Кирова дало Сталину желанный повод (притом вполне убедительный в глазах народа) для развязывания массовых репрессий против всех недовольных усиливавшимся культом его личности.

В день убийства Кирова, 1 декабря 1934 г., было принято постановление ЦИК СССР о порядке ведения дел о террористических актах против работников советской власти, которое существенно урезало юридические гарантии прав обвиняемых по данной категории дел2. Сокращались до 10 дней сроки следствия, обвинительное заключение обвиняемому положено было вручать за 1 сутки до суда, в котором дело рассматривалось без участия сторон (т. е. без прокурора и адвоката). Кассационное обжалование и подача ходатайств о помиловании не допускались, и приговор к высшей мере наказания должен был приводиться в исполнение немедленно. Аналогичный порядок вводился 14 сентября 1937 года и по делам о вредительстве и диверсиях3. Максимальный срок лишения свободы по делам о государственных преступлениях увеличивался с 10 до 25 лет. Дела лиц, привлекавшихся к ответственности по политическим обвинениям, по инициативе Кагановича стали разбираться во внесудебном порядке с применением высшей меры наказания. Учитывая большое число таких дел, по предложению Молотова наказание производилось по спискам4. Особое совещание стало действовать не в полном составе, предусмотренном законом, а в виде «тройки», а потом и «двойки»: нарком внутренних дел (сначала Ежов, а с 1938 года Берия) и прокурор СССР (Вышинский). На местах тоже возникли «тройки» и «двойки». Судебный порядок, установленный законами от 1 декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г., мало

____________

1 См.: Шаумян Л. Культ личности. — Философская энциклопедия. М., 1964, т. 3, с. 116.

2 СЗ СССР, 1934, № 64, ст. 459.

3 СЗ СССР, 1937, № 61, ст. 266.

4 См.: XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 11. М., 1962, с. 215—216.

30

чем отличался от внесудебного. Герой Советского Союза, генерал армии А. В. Горбатов, незаконно репрессированный в 1938 году, в своих мемуарах писал, что суд длился 4—5 минут. Были сверены лишь его имя, фамилия, год и место рождения и задан один вопрос: почему он не сознался в своих «преступлениях». Получив ответ, что ему не в чем сознаваться, так как он не совершал преступления, суд тут же объявил приговор: 15 лет заключения в тюрьме и лагере плюс 5 лет поражения в правах.

Если репрессии конца 20-х — начала 30-х годов были направлены против остатков кулачества, нэпманов, зажиточных слоев населения деревни и города, старой интеллигенции, то, начиная с декабря 1934 года, они, расширяясь, втягивали в свой круговорот и другие социальные слои. Наконец, в середине и во второй половине 30-х годов они обрушились на партийный и советский аппарат, командный состав армии, широкий слой хозяйственников. Нетерпимость и всеобщая подозрительность делали свое дело. Неполадки на производстве, брак расценивались как вредительство, диверсия. Освоение новых производств было сопряжено с большими трудностями, остро ощущалась нехватка инженерно-технических кадров, квалифицированных рабочих. На производство пришли сотни тысяч людей, не имевших никакой квалификации: молодых людей, женщин, бывших крестьян. Массовый характер носили нарушения технологической дисциплины. Дорогостоящее оборудование нередко ломалось из-за неумелого обращения, повышался процент брака. В этих условиях недостатка во «вредителях» и «диверсантах» не было.

По указанию Сталина сначала репрессиям подверглись бывшие идейные противники и возможные соперники, которые были объявлены агентами империализма и иностранных разведок. Такие же обвинения предъявлялись и другим коммунистам и беспартийным, никогда не участвовавшим ни в каких оппозициях. Были репрессированы не устраивавшие. Сталина партийные и государственные деятели, видные военачальники, многие другие ни в чем не повинные люди. Так утверждался режим личной власти Сталина, насаждался страх, подавлялось любое выражение собственного мнения. Не удивительно поэтому, что репрессиям в первую очередь подверглись старые большевики, соратники В. И. Ленина, так как этих людей, идейно закаленных и имевших большой политический опыт, было труднее запугать, заставить отказаться от высказывания своих убеждений. Труднее их было и обма-

31

нуть. Чтобы оправдать массовые репрессии в глазах трудящихся, был организован ряд открытых судебных процессов, главными обвиняемыми на которых стали виднейшие деятели партии и Советского государства, работавшие с В. И. Лениным. Сразу после убийства Кирова, в январе 1935 г. в суде слушалось дело Зиновьева, Каменева и др. Тогда мера наказания была ограничена лишением свободы: Зиновьева — на 10 лет, Каменева — на 5 лет. Однако в августе 1936 года состоялся повторный процесс по так называемому делу «объединенного троцкистско-зиновьевского террористического центра», на котором главные обвиняемые: Зиновьев, Каменев, Смирнов, Мрачковский были приговорены к расстрелу. В январе 1937 года состоялся суд над Пятаковым, Сокольниковым, Серебряковым и Радеком (дело так называемого «запасного троцкистского террористического центра»). Наконец, самый крупный судебный процесс состоялся в марте 1938 года по делу так называемого «правотроцкистского блока», по которому проходили бывший член Политбюро ЦК Н. И. Бухарин, бывший член Политбюро ЦК и председатель Совнаркома СССР А. И. Рыков, бывшие члены ЦК и наркомы Крестинский, Розенгольц, Гринько, Чернов, бывший председатель СНК Узбекской ССР Ф. Ходжаев и др. Главные обвиняемые по этим процессам были расстреляны. В сборнике читатель найдет ряд статей, посвященных этим инсценированным процессам и характеристике их участников1. В чем состоял смысл этих

____________

1 Трагическая судьба, постигшая всех этих людей, наложила свой отпечаток на оценку их личности в статьях, собранных в данном сборнике. Но нужно иметь в виду, что это были сложные и нередко противоречивые фигуры. Все они были видными партийными и государственными деятелями, субъективно честными и преданными делу революции, и репрессии в отношении них были незаконными. Но многие из них допускали политические ошибки, а некоторые сами были повинны в необоснованных массовых репрессиях. Примером может служить Г. Зиновьев. Именно по его приказу были произведены массовые расстрелы заложников в Петрограде в сентябре 1918 года, когда наряду с деятелями старого режима погибли и многие представители старой интеллигенции. Он отдавал приказы и о расстрелах в Петрограде бывших офицеров и интеллигенции весной 1921 года во время Кронштадтского мятежа и после него (именно тогда по необоснованному обвинению был расстрелян поэт Н. Гумилев).

Можно вспомнить и о массовых расстрелах в Крыму в конце 1920 года. После изгнания Врангеля из Крыма была объявлена регистрация бывших офицеров. Большое число молодых офицеров из числа мобилизованного белыми студенчества, учителей и других слоев интеллигенции, осознавших крах «белого дела», зарегистрировалось. Им обещали амнистию и работу. Но затем по приказу чрезвычайной (продолжение сноски на следующей странице – Д.Т.)

32

процессов? Сталину было важно, чтобы в открытых судебных заседаниях обвиняемые оговорили себя, сами «признались» в измене Родине и других тяжких преступлениях. Такие самооговоры должны были убедить народные массы в справедливости репрессий. На заседании Пленума Верховного Суда СССР, отменившего в феврале 1988 года несправедливый приговор Военной коллегии, вынесенный в марте 1938 года по делу так называемого «правотроцкистского блока», и оправдавшего Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других лиц, проходивших по этому делу (за исключением Г. Г. Ягоды), говорилось о том, какими изощренными пытками, угрозами уничтожения семей «добывались» самооговоры обвиняемых.

Одновременно Сталин на февральско-мартовском Пленуме ЦК партии в 1937 году выдвинул тезис: по мере успехов социалистического строительства сопротивление классового врага будет усиливаться, а классовая борьба — обостряться. Этот тезис был выдвинут в условиях, когда социализм в нашей стране победил и социальной основы для обострения классовой борьбы в стране уже не было. Однако этот политический маневр в значительной мере достиг своей цели. Сталин внушал, что очищение от «врагов» нужно для укрепления обороноспособности страны в условиях капиталистического окружения. А в народных массах еще живы были воспоминания о гражданской войне. Не следует забывать, что одновременно с репрессиями наглядны были и успехи Советского государства: эпопея челюскинцев, высадка Папанина и его товарищей на дрейфующую льдину на Северном полюсе, героические перелеты экипажей Чкалова, Громова в Америку через Северный полюс и т. д. Имело значение и то, что народным массам стало несколько легче жить: улучшилось снабжение населения, отменены были карточки на продовольственные и промышленные товары. Крупных деятелей, выступавших в 1934 году против развертывания репрессий, в руководстве уже не было. Киров был убит 1 декабря 1934 г. Куйбышев скоропостижно скончался почти вслед за Кировым в январе 1935 года. Орджоникидзе застрелился в феврале 1937 года за пять дней до открытия февральско-мартовского Пленума1. П. П. Постышев и некоторые другие члены ЦК возра-

_______________

(со стр. 32) «тройки», которой руководил Г. Пятаков, их стали вывозить за город и расстреливать из пулеметов.

1 В сообщении о смерти Г. К. Орджоникидзе говорилось, что он якобы умер от разрыва сердца. Лица, которые составляли акт о смер- (продолжение сноски на след. стр.)

33

жали против расстрела Бухарина, за что и сами вскоре заплатили жизнью.

Сталин лично подбирал руководящие кадры органов НКВД, убирая всех, кто был не согласен с его линией на репрессии. Убирал он и тех, кто много знал, сваливая на них же ответственность за репрессии. Так был расстрелян Ягода. Сменивший его Ежов в свою очередь также был освобожден в 1938 году от должности наркома внутренних дел и заменен Берией, а впоследствии расстрелян. Сталин повседневно контролировал деятельность НКВД и непосредственно давал указания Ежову, а затем Берии об арестах. Так, на показаниях одного арестованного он написал: «Т. Ежову. Лиц, отмеченных мною в тексте буквами «ар.», следует арестовать, если они уже не арестованы. И. Сталин». На другом документе — очередном докладе Ежова об аресте группы работников, содержавшем списки арестованных и данные о других лицах, которые проверялись «для ареста», — также рука Сталина: «Не «проверять», а арестовать нужно». Репрессии лично санкционировались Сталиным. Вот одна из многочисленных записок Ежова Сталину: «Тов. Сталину. Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих Суду Военной коллегии: 1. Список № 1 (общий). 2. Список № 2 (быв. военные работники). 3. Список № 3 (быв. работники НКВД). 4. Список № 4 (жены врагов народа). Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов». Под первой категорией осуждения имелся в виду расстрел. Списки были рассмотрены Сталиным и Молотовым и на каждом из них имелась резолюция: «За. И. Сталин. В. Молотов»1.

И все же сейчас находятся люди, которые говорят, что Сталин будто бы не знал о репрессиях, что виновниками являются Ежов и Берия. Приведенные документы начисто это опровергают. Именно он был инициатором репрессий, по его приказу они проводились. Он находил и назначал на должности исполнителей своих приказов. Вот один из них — Вышинский, занимавший тогда пост прокурора СССР. Он говорил на

________________

ти Орджоникидзе, были вскоре расстреляны. Так, доктора Плетнев, Левин были включены в число подсудимых по делу «правотроцкистско-бухаринского блока». Сейчас и версия о самоубийстве Орджоникидзе оспаривается. Приводятся данные о том, что он был застрелен по приказу Сталина. Эта версия подтверждается, по нашему мнению, тем, что в дальнейшем были репрессированы родственники и друзья Орджоникидзе.

1 XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, с. 152.

34

собрании партактива прокуратуры СССР в марте 1937 года: «Надо помнить указание т. Сталина, что бывают такие периоды, такие моменты в жизни общества и в жизни нашей, в частности, когда законы оказываются устаревшими и их надо отложить в сторону» . Оправданию произвола служила и выдвинутая Вышинским «теория», согласно которой по делам о государственных преступлениях главным и решающим доказательством является признание самого обвиняемого. Она нацеливала следователей на то, чтобы любой ценой и любыми способами добиться от арестованных признания своей «вины».

Ставшие известными данные о массовых незаконных репрессиях породили в сознании многих советских людей негативное представление о роли органов госбезопасности в 30-е годы и перед началом войны. Фактически дело обстоит гораздо сложнее. Действительно, органы НКВД явились оружием, которое использовал Сталин в укреплении и поддержании режима своей личной власти, своего культа. Хотя надо напомнить, что сами органы НКВД понесли ощутимые потери: были уничтожены в своем большинстве старые чекисты — соратники Дзержинского, многие честные работники. Репрессировано более 20 тыс. работников НКВД. Многие работники НКВД, сознавая безвыходность своего положения, кончали жизнь самоубийством, ведь за отказ от выполнения преступных приказов немедленно следовали расстрел, клеймо «врага народа» и жестокие репрессии в отношении семьи. Но нельзя забывать, что органы НКВД обезвредили и Большое число действительных врагов. Ведь это факт, что была выловлена и обезврежена перед войной агентурная сеть и основные резидентуры гитлеровской разведки. Ведь это факт, что после начала Отечественной войны в нашей стране не оказалось «пятой колонны» (как это случилось, например, во Франции и в других странах). Это факт, что советская разведка вовремя доставила высшему военно-политическому руководству страны копию плана «Барбаросса» и установила день и час нападения гитлеровских агрессоров на нашу страну. И не вина разведки, что эти данные не были правильно оценены и Сталин посчитал их фальшивкой, подкинутой английской разведкой, чтобы втянуть нас в войну и тем облегчить положение воевавшей с Германией Англии. Таким образом, это по вине Сталина, а не по вине нашей разведки противник застал врасплох советские вооруженные силы в начале войны. Это надо помнить и отдать долг памяти тысячам советских чекистов, внесшим

35

свой вклад в победу над гитлеровским нацизмом и отдавшим жизнь за Родину.

Наряду с открытыми судебными процессами, о которых говорилось выше, в 1937—1941 годах прошло большое число закрытых процессов. Они, как правило, проводились в упрощенном порядке. Характерно, что среди лиц, проходивших по этим процессам, мы видим как видных партийных, государственных, военных работников, так и десятки, сотни тысяч никому не известных простых людей. Пример такого дела описан в публикуемой в сборнике статье о «деле» Ивана Демуры. И. Демура — плотник — был обвинен в том, что он якобы участник террористической группы, и судила его выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР. Чем объяснить этот факт? Да тем, что в это время (1938 год) фабриковалось дело против командования Особой Краснознаменной Дальневосточной армии и руководства крайкома партии Дальнего Востока. Им инкриминировалось создание якобы широкой сети террористических организаций для отторжения Дальнего Востока от СССР и передачи его Японии. Вот и нужно было набрать внушительное число таких «террористов». И. Демура и попал в это число. Попал случайно. Ведь следователям важно было набрать внушительное общее число «террористов». А кто это будет, не столь важно. Так же как практически не имело значения и то: «сознался» подследственный в вымышленных «преступлениях» или нет. Ведь списки осужденных представлялись на санкцию руководству заранее. А когда была санкция, «осечки» уже быть не могло. Да и «нужно» же было кого-то расстреливать, кого-то отправлять в лагеря. Ведь лагеря «нужно» было заполнять «дешевой» рабочей силой. Репрессии насаждали страх, который был важнейшим орудием укрепления режима личной власти Сталина, его культа. Наконец, массовые репрессии создавали ощущение грозной опасности, чрезвычайного положения, что уже само по себе «оправдывало» репрессии, помогало организовывать атмосферу массовой истерии, столь характерной для режима культа.

Самым крупным среди закрытых процессов был процесс, состоявшийся 11 июня 1937 г. по делу о так называемом «военном заговоре», по которому проходили заместитель наркома обороны маршал Тухачевский и группа видных военачальников (Якир, Корк, Уборевич, Путна, Эйдеман, Примаков и Фельдман). Этот процесс имел особое значение. Он факти-

36

чески явился сигналом к развертыванию массовых репрессий в армии.

Достаточно сказать, что по подсчетам генерала Тодорского (который сам был репрессирован, но чудом выжил и был затем реабилитирован) было репрессировано: из 5 маршалов — 3, из 2 армейских комиссаров 1 ранга — 2; из 4 командармов 1 ранга — 2; из 12 командармов 2 ранга—12; из 2 флагманов флота 1 ранга — 2; из 15 армейских комиссаров 2 ранга— 15; из 67 комкоров — 60; из 28 корпусных комиссаров— 25; из 199 комдивов — 136; из 397 комбригов — 221; из 36 бригадных комиссаров — 34. Эти цифры даны по всей вероятности по состоянию на 1938 год, так как здесь не учтены репрессированные в 1939 году флагманы флота 2 ранга Кожанов и Смирнов-Светловский, флагманы 1 ранга Панцержанский, Душенов, Киреев, Лудри и др.

Правда, в 1940—1941 годах часть военачальников были выпущены из тюрем и восстановлены в армии (К. К. Рокоссовский, К. А. Мерецков, А. В. Горбатов, Л. Г. Петровский и др.).

В ходе репрессий погибли такие талантливые военачальники, как маршалы Советского Союза М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, А. И. Егоров, командармы И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Корк, И. Ф. Федько, П. Е. Дыбенко, И. П. Белов, В. М. Примаков, Н. Д. Каширин, И. Н. Дубовой, руководители советской разведки в 20-е — 30-е годы Я. К. Берзин, Н. В. Куйбышев (брат В. В. Куйбышева) и многие другие. Только в 1937—1938 годах было неоправданно репрессировано около 9 тыс. (а всего свыше 40 тыс.) высших и старших командиров и политработников армии и флота. В результате к началу Отечественной войны на высоких командных должностях оказалось много людей с недостаточными знаниями и опытом, так лишь 7 % высшего комсостава имели общее или специальное высшее образование, а 37 % не имели даже среднего образования. Но дело не только в этом. Аресты как «врагов народа» и «предателей» многих тысяч командиров и политработников привели к подрыву доверия солдат к своим командирам и к тому, что сами командиры стали бояться проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения. Среди командного состава стала наблюдаться инертность, безынициативность, пассивное ожидание указаний «сверху», что особенно тяжело сказалось в первые недели и месяцы войны.

Чем же были вызваны эти репрессии? Данный вопрос нашей исторической наукой не исследован и до сих пор пол-

37

ностью не ясен. Однако уже сейчас, на основании тех сведений, которыми мы располагаем, можно высказать ряд соображений. Известно, что Сталин неприязненно относился к Тухачевскому и многим другим военачальникам еще с времен гражданской войны. Ведь в завязавшейся в военной литературе в 20-е годы полемике бывшие руководители Западного фронта (а командующим этим фронтом в 1920 году был Тухачевский) и многие военные историки высказывали мнение, что одной из причин поражения советских войск под Варшавой в августе 1920 года было то, что член РВС Юго-Западного фронта Сталин и руководители 1-й Конной армии Буденный и Ворошилов из-за честолюбивой попытки самостоятельно захватить Львов отказались выполнять директиву главкома о переброске войск, в частности 1-й Конной армии, на север для прикрытия фланга Западного фронта, что и дало возможность противнику обойти южный фланг Западного фронта и нанести удар по его войскам с фланга и тыла.

Таким образом, многие военные публично называли Сталина, а также Буденного и Ворошилова виновниками поражения наших войск под Варшавой. Учитывая характер Сталина, это уже достаточный повод для применения репрессий против указанных военных в удобный момент. Но в начале 30-х годов Тухачевский и активно поддержавшие его Якир и Уборевич выдвинули ряд важных идей, направленных на реорганизацию вооруженных сил, в частности разработали теорию «глубокой операции», которая предполагала нанесение ударов по противнику крупными танковыми соединениями при массированной поддержке авиации. Иными словами, эта теория предвосхищала способы ведения военных действий, применявшиеся во второй мировой войне. В середине 30-х годов в руководстве вооруженными силами развернулась острая дискуссия о характере современной войны и организационной структуре воинских соединений. Значительная часть военачальников разделяла идеи Тухачевского и добивалась создания вместо кавалерии крупных механизированных, военно-воздушных и воздушно-десантных соединений. Новые идеи были успешно испытаны на серии больших маневров в 1935—1936 годах. Тогда Сталин поддержал идеи Тухачевского. Тухачевский был нужен для проведения модернизации армии. Однако в 1936 и в начале 1937 года среди высшего командного состава все больше стало проявляться недоумение, а затем и недовольство по поводу массовых репрессий в промышленности (в том числе и в оборонной), отрицательно сказывавшихся на тем-

38