ЛЕВ СЛАВИН

МОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДРУГ

Рассказы. Записки. Портреты

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА 1973

Художник Г.Г.Филипповский

OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2007 г., Хайфа

Библиотека Александра Белоусенко

Рассказы

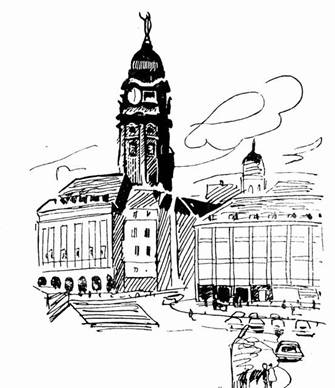

РОМАН С БАШНЕЙ

Начнем с того, что в 1970 году я прочел роман Курта Воннегута «Бойня № 5», где впервые пером писателя описана гибель Дрездена, как известно, разрушенного с воздуха американскими и английскими боевыми самолетами в течение трех суток в феврале 1945 года.

В том же 1970 году я приехал в Дрезден под сильным впечатлением от этого поразительного романа и подумал тогда, что Дрезден отныне город Воннегута, — конечно, в том смысле, в каком Петербург город Достоевского или Лондон — Диккенса.

Хотя должен сказать, что Воннегут видел не все. Он не видел, к примеру, печку, сделанную из полутонной фугаски. Признаться, и я не встречал раньше такого своеобразного использования боевого оружия. В дни войны мне приходилось видеть в окопах светильники из гильзы отстрелянного патрона крупнокалиберного пулемета, пепельницы из поршня подбитого танкового мотора, табакерки, выточенные из плексигласового купола рухнувшего самолета.

Февраль — месяц холодный. Дрезенская жительница, молодая девушка Марта Д., тщательно присматривалась к валявшимся вокруг фугаскам. Она не кинулась на первую попавшуюся. У нее был богатый выбор. Она нашла наконец бомбу с довольно прилично сохранившимся корпусом. Марта не смогла бы сказать, на какой улице она сделала эту приятную находку, потому что после ночи 13 февраля улицы в Дрездене потеряли свои очертания. Марта превратила эту бомбу — одну из тех, что убили в течение трех суток 135 тысяч ее сограждан, — в печь. Она спасла Марту от замерзания и сохранила ей жизнь. Я видел эту бомбу-печь в музее истории города Дрездена. Я с уважением смотрел на столь человеколюбивого убийцу.

Я видел также Марту Д.

Приехав в Дрезден, я поселился в реставрированной гостинице «Гевандхауз», возле ратуши, на цоколе которой видны шрамы от разрыва фугаски. Их ничего не стоило бы заделать, но они сохранены как память о тех диких февральских ночах.

Ратуша увенчана высокой башней, и надо сказать, что она страшно привязалась ко мне, как если бы она была не башней, а собакой. Ее старое каменное тело застилало почти весь проем моего окна, и с течением времени мне стало казаться, что она живет у меня в комнате. Поначалу было похоже, что она пытается занять должность моего личного будильника. Этот грандиозный будильник обладал двумя голосами. Четвертушки часов отбивал Маленький колокол, очень, по-видимому, довольный своей самостоятельностью. Целые часы отбивал сам Большой колокол. Все же Маленький успевал забегать вперед со своими высокими, звонкими взвизгами. А потом комната, улицы, город наливались глубокими голубыми вздохами Большого.

Когда я уходил из гостиницы, Башня следовала за мной с какой-то поистине собачьей верностью. И когда я оглядывался на нее, она мне дружески подмигивала своим большим сияющим глазом, на котором так отчетливо обозначалось время. Впоследствии я уехал из Дрездена в Эрфурт, мне было жаль расставаться с Башней, и я думал, что ей тоже жаль, и смутно надеялся, что она последует за мной.

Правда, в Эрфурте тоже оказалась башня. Но какая-то угрюмая, неуклюжая. И хотя она лезла из кожи (вероятно, правильнее сказать: лезла из камня), чтобы понравиться мне, в ней не хватало изящества, я сказал бы — светскости, и уж никаких даже намеков на остроумие, которым так отличалась та, в Дрездене. Кроме того, в дрезденской была мощь, недаром она устояла, когда американцы и англичане с неба испепеляли город, и она пережила Гитлера, а до него Вильгельма II, и помнила еще то время, когда Германию называли страной философов и музыкантов.

Да, это у меня был, можно сказать, настоящий роман с Башней.

Однако я хочу рассказать и о другом романе, — нет, не моем, а Марты Д., — что и выполню несколько позже.

Когда я выходил из отеля «Гевандхауз», я попадал на маленькую площадь, посреди которой бьет небольшой круглый фонтан. Она так соразмерна, эта площадь, так спокойна, так уютна, что кажется мне знаком этого города, наиболее чистым выражением его живой, элегантной сущности. Я не уставал приходить сюда, иногда я присаживался на борт тихо журчащего фонтана, и неторопливое, благоухающее спокойствие Дрездена входило в меня.

Дрезден называют Северной Флоренцией, иногда Немецкой Флоренцией, вероятно, потому, что здесь много искусства. По правде сказать, здесь, конечно, нет ничего равного флорентийской площади Синьории, и я ни за что не уподоблю горбатенький мост Понте-Веккьо над Арно, весь уставленный лавками ювелиров и сам словно выточенный ими, этому грохочущему железному хоботу над Эльбой, который дрезденцы самоупоение прозвали «Голубым чудом». Но все же, скажу еще раз, здесь много искусства, притом не только упрятанного в музеи, но и на улицах, площадях, фронтонах домов. Сам город — произведение искусства, и это отличает его от Берлина, от его холодной величественности. Дрезден живет своей — для себя — вкусной жизнью.

И это несмотря на то, что в центре города мрачнеют руины Королевского замка и церкви Фрауенкирхе. Из пустых оконных глазниц прет бурьян, какой-то невероятно пышный, древовидный, что ли. На втором этаже господь бог вырастил целый сад сорняков, устрашающую флору развалин... Но даже и это зрелище не в силах опровергнуть мягкую прелесть Дрездена. Может быть, это происходит потому, что трудно старому русскому солдату, оборонявшему свою землю в двух мировых войнах от вражеских нашествий, трудновато, говорю, ему чрезмерно расстраиваться при виде следов былых сражений на чужой земле.

Кроме Марты Д., у меня не было в Дрездене знакомых, если не считать рафаэлевской Мадонны Сан-Систо, более известной под прозвищем Сикстинская Мадонна. Но она так изменилась, товарищи! Летом 1955 года я видел ее в Москве, в Музее имени Пушкина. Почему-то там она казалась шикарней, даже словно бы и моложе. Такова, очевидно, сила первого впечатления. А здесь, у себя, она словно опустилась, потускнела, как это бывает с некоторыми женщинами, когда они возвращаются из гостей домой, стирают слица румяна, перепрыгивают из вечернего туалета в затрапезный халатище и погружаются в кухонные заботы, даже не очень стесняясь присутствием посторонних — в данном случае папы Сикста VI, святой Варвары и целого сонма чистеньких, благовоспитанных ангелочков.

Марта Д. была одной из немногих уцелевших жительниц Дрездена. Спасло ее, собственно говоря, то, что утром 13 февраля она поехала провести денек в предместье Дрездена — Вайсер Гирш. Погнала ее туда усталость. Усталость от войны. Правда, война долго щадила Дрезден. Его ведь ни разу не бомбили, и поэтому туда сбежалось множество народу со всей Германии, — конечно, главным образом женщины, старики, дети. Еще инвалиды, которых тошнило при воспоминании об окопах. И еще раненые, их здесь кое-как заштопывали, чтобы поскорее отправить обратно на фронт. Но пока что они резво притопывали за дамочками, и это от них тоже, и от дрезденского многолюдства, и от надоедливых поисков еды, и от мыслей о том, «что же, в конце концов, будет со всеми нами», бежала Марта Д. в хвойную тишину Вайсер Гирш (что означает Белый олень), сейчас слегка припорошенную негустым снегом.

Здесь она увидела заколоченный ресторан, телефонную будку с оторванной трубкой, отель, превращенный в госпиталь. На теннисной площадке был выстроен барак, где выдавали продукты по карточкам. Маленький кинотеатр был открыт, но он пустовал — всем надоели военные кинохроники. Кирха, стоявшая в самом парке, была закрыта, и непонятно, ведется ли в ней служба.

По аллее медлительно шагал худой старик в хорошо сохранившемся демисезонном пальто и широкополой бархатной шляпе, из-под которой торчали большие прозрачные уши. Шею его обнимал твердый стоячий воротничок— для военного времени довольно чистый, — охваченный широким старомодным бантом. Старик торжественно нес свое значительное лицо с трагически изломанными бровями. Толстая нижняя губа его, несколько отвислая, шевелилась, словно он про себя сочинял стихи на ходу. Марте показалось, что он похож на капризного льва. Ей шепнули его имя: Гергарт Гауптман, знаменитый писатель. Он приехал сюда потому, что Дрезден и его окрестности — единственный тихий уголок во всей Германии.

Марта пошла за писателем как завороженная. Она знала, что хотя он остался в Германии, но не осрамил себя прислуживанием нацистам. Набравшись храбрости, она подошла к нему.

— Господин Гауптман... — сказала она. Машинальным жестом воспитанного человека старик приподнял шляпу. Ветер тотчас взметнул его седую гриву.

Глотнув слюну, Марта преодолела спазму робости и продолжала:

— Я играла фею Раутенделейн в вашей пьесе «Потонувший колокол». В любительском кружке на фабрике... Ах, как это прекрасно... Простите, господин Гауптман, я просто хотела сказать, как мы любим ваши пьесы...

Гауптман наклонил голову и, как показалось Марте, внимательно и благосклонно прислушивался к ее словам. Воодушевленная этим, она решилась спросить:

— Осмелюсь узнать, господин Гауптман, вы, вероятно, сейчас готовитесь порадовать немецкий народ какой-то новой...

Она не докончила, потому что Гауптман вдруг выдвинул из крахмального воротничка свою худую, змеиную шею и резко проквакал:

— Кворракс! Кворракс! Бре-ке-ке-ке-кекс! Девушка в панике бросилась бежать.

В феврале дни короткие. Марта легла спать рано в небольшой комнатке госпиталя, куда ее впустила знакомая монахиня — сестра милосердия. Уже засыпая, Марта вспомнила, что эти странные лягушачьи звуки, которые издал знаменитый писатель, — это ведь не что иное, как реплики из «Потонувшего колокола». Ну конечно! Как она могла забыть! Их выкрикивает сказочный персонаж Водяной, обитающий на дне реки. Марта засмеялась и решила, что завтра же принесет извинения господину Гауптмапу за свое глупое поведение. Но она увидела его раньше.

Часов около одиннадцати ее вдруг разбудил глухой беспрерывный грохот. Она выбежала на террасу. Вдали горел Дрезден.

Курт Воннегут приводит в своем замечательном романе цитату из предисловия американского генерала Айры Икера к книге англичанина Дэвида Эрвинга «Разрушение Дрездена»:

«Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще более сожалею о гибели более чем пяти миллионов жизней воинов в настойчивом стремлении союзников окончательно победить и бесповоротно уничтожить фашизм».

Хорошо. Допустим. Между прочим, не мешало бы этому генералу хотя бы упомянуть и о двадцати миллионах жизней, которые положил Советский Союз в борьбе с Гитлером.

Но я сейчас о другом. Я тоже хочу процитировать и тоже англичанина — очень известного английского военного историка Фуллера, из его книги «Вторая мировая война»:

«В первую ночь (то есть 13 февраля. — Л. С.) 800 американских бомбардировщиков сбросили 650 тысяч зажигательных бомб вперемежку с четырех- и двухтонными фугасными бомбами. На следующий день американцы предприняли налет на город армадой, насчитывавшей 1350 бомбардировщиков и 900 истребителей сопровождения и повторили его еще раз 15 февраля 1100 бомбардировщиками. В это время город был наполнен тысячами беженцев, пытавшихся спастись от армий маршала Конева. Началась ужасная кровавая бойня...»

Для чего она была учинена, эта кровавая бойня? Я продолжаю перестрелку цитат. Курт Воннегут цитирует второе предисловие к книге Дэвида Эрвинга, написанное британским маршалом Робертом Сондби:

«Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения».

То же утверждает и цитируемый мной автор, Фуллер, даже еще более веско:

«Предлогом для оправдания этого акта вандализма служило то, что союзникам якобы важно было помешать немцам использовать Дрезден, являвшийся важным узлом дорог, для спешной переброски войск с целью остановить русское наступление. Однако для того, чтобы парализовать работу этого узла дорог, достаточно было бы непрерывно бомбить выходы из города, — другими словами, блокировать город с воздуха, а не засыпать его бомбами».

Но в чем же все-таки глубинная причина этого массового убийства, превзошедшего по количеству жертв Хиросиму?

Мой Фуллер видит ее в «варварской жажде разрушения». Куртвоннегутский Сондби полагает, что «это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости...»

А из чего?

Пока Марта Д., и стоящий рядом с ней Гергарт Гауптман, и раненые, и монахини из госпиталя, и все прочие с ужасом смотрят на горящий Дрезден, а ураган, поднятый этим ливнем взрывов, доносит к ним из Дрездена, за двадцать пять километров, обугленные клочья бумаги, и Гауптман, не отрывая глаз от этой гигантской жаровни, в которой испекались десятки тысяч людей, шепчет: «Кто разучился плакать, тот снова научился, глядя на это...» — попытаемся разобраться, где же причина этого неистового налета на беззащитный город.

Дело в том, что как раз накануне закончилась Ялтинская конференция, участники ее, руководители антигитлеровской коалиции, еще не разъехались, и Черчилль, по чьему личному распоряжению и был учинен этот террористический налет, шмякнул на круглый стол только что закончившейся конференции испепеленный Дрезден как наглядное доказательство англо-американской воздушной мощи. Ну, к тому же не пренебрег еще и тем добавочным соображением, что к Дрездену приближаются советские армии, — зачем же отдавать России целенький город, кушайте развалины...

Примерно через полгода из тех же соображений была сброшена атомная бомба на Хиросиму. Сделавший это летчик Изерли сошел с ума. Летчики, бомбившие Дрезден, не сошли с ума. Их были тысячи. Ответственность за преступление была распылена. Каждый из этих тысяч Изерли рассуждал: «Я сбросил только мой скромный бомбовый паек. Остальное меня не касается...»

С Мартой Д. и ее мужем я познакомился в кафе на площади Альтмарк. Я присел на свободное место за их столиком. Марта узнала во мне русского, мы разговорились, и она рассказала мне свою историю. Позже я был у них в их квартирке, в одном из новых домов на Ленинградерштрассе. Муж работает в строительном комбинате. Это спокойный, любезный толстяк, который обходится без шеи. Большая курчавая голова его сидит прямо на массивных плечах, и он вращает ею, словно она насажена на невидимый стержень. Его хобби — сочинение афоризмов. Он записывает их в тетрадь. Я списал некоторые из них, чем доставил ему большое удовольствие:

«Каждую минуту надо быть гениальным».

«До открытия Америки перед европейцами не стояла проблема, как бросить курить, ибо табак был впервые ввезен из Америки».

«Немцы не только фашисты и антифашисты. Как и во всем мире, были и просто обыватели, которые ради выгоды готовы стать либо ангелами, либо чертями».

«Зубные врачи искажают наши лица».

«Когда обезьяны научатся писать, они начнут с пародий».

«Гитлер добывал больше стали, чем Сталин, а победил Сталин».

«Все мы бывшие дети».

«Когда говорят о ком-нибудь, что ничто человеческое ему не чуждо, то порой имеют в виду, что ему не чуждо как раз ничто животное».

«Самая банальная вещь на свете — смерть. По банальности она может сравниться только с рождением».

Однако уцелев в Дрездене во время февральской бойни и не замерзнув благодаря печи-бомбе, Марта Д. едва не погибла в мае 1945 года от руки нациста.

Когда передовые советские части подходили к Дрездену, навстречу им вышла группа антифашистов во главе с профессором Р. Фетшером. Они вышли приветствовать войска, освобождающие их от нацистской тирании. В этой группе была и Марта Д. Фашистские подонки, притаившиеся в развалинах, стреляли им в спину. Профессор Фетшер был убит. Марта спаслась.

Ее сыну Вальтеру сейчас двадцать четыре года. Только недавно Марта открыла ему тайну его рождения. Она показала мне фото его отца. С полинялого снимка глянуло на меня скуластое лицо младшего сержанта инженерно-технических войск Семена Халютина. Нос короткий, глаза маленькие, да еще щурятся. Но, может быть, в прищуре и таится обаяние этого некрасивого лица, полного доброты и удали. То был счастливый, стремительный роман. Они решили пожениться немедленно после победы. Семен Халютин был убит миной, разорвавшейся под его руками, когда он разминировал здания побежденного Берлина.

Вальтер похож на отца: тот же короткий, как бы еще не вполне сформировавшийся нос, те же чуть прищуренные глаза, то же открытое, веселое лицо. Когда Вальтер узнал, что его отец русский, он был потрясен. Он не поверил в его смерть. Он вбил себе в голову, что настоящая фамилия его отца не Халютин, а Ханутин. До сих пор на одной из колонн дворца Цвингер в Дрездене видна надпись, сделанная когда-то советским сапером:

Музей

проверен.

Мин нет.

Проверял

ХАНУТИН

И Вальтер поехал в Россию искать отца. Он вообразил, что этот Халютин-Ханутин страдает от невоплощенного чувства отцовской любви. Бродя по Москве, он был уверен, что отец и он не раз сталкиваются в уличной толпе, может быть, соприкасаются локтями и расходятся, не узнав друг друга. Но хотя Вальтер и не встретил отца, он нашел нечто для него не менее важное: в душу к нему хлынула Россия. Да, Россия с ее лесами и широкими поймами, с ее болями и надеждами, иконами и луноходами, с ее добродушием и щедростью, и Достоевским, и Василием Блаженным, с ее беспечностью, и ухарством, и терпеливостью, с ее ржаным хлебом с розовыми пятнышками тмина, страшно вкусным, с Инной Чуриковой, московской Жанной д'Арк, вдохновенной русской мужичкой, о которой Вальтер подумал, что повзрослей она столетия этак на два, она стала бы боярыней Морозовой, а в XIX веке — Софьей Перовской, а в войну — Зоей Космодемьянской…

Курт Воннегут вспоминает в своем романе, что президент Трумен, сбросив на Хиросиму атомную бомбу, заявил:

«Японцы начали войну нападением на Пирл-Харбор. Они получили стократное возмездие».

А вот Дрезден отомстил своим убийцам тем, что возродился. Это тоже возмездие, и в нем есть благородство. Быть может, это единственная достойная человека форма отмщения. Самые руины среди возрожденного города как бы говорят: всякое злодеяние не только отвратительно, но и бесполезно.

Вот почему вместо разочарования жизнью, которое ощутил здесь Курт Воннегут, я, бродя по Дрездену, по его радостным улицам, словно прорубленным в огромном кристалле света, ощутил очарование жизнью. Мне не хватило рук, чтобы обнять на прощанье каменный торс моей милой старой Башни. Я только помахал ей рукой, и она подмигнула мне своим сияющим глазом совершенно по-заговорщицки.

КОНЦЕРТ

1

Работа подходила к концу.

В последний раз вспыхнули сказочные голубые зарева электросварки.

Коля Косовицын снял шлем и оглянулся.

У сварочных автоматов еще работали. Коля пошел туда, громыхая по стальным плитам, разложенным на полу для сварки. Его небольшая фигурка даже в мешковатом комбинезоне выглядела ловкой.

О Коле Косовицыне говорили только хорошее, но всегда в уменьшительной степени: «крепенький», «умненький», «ладненький». Действительно, все в нем было невелико, но скроено чисто. Глазки живо ходили под тонкими бровками. Подбородок маленький, но отлично вылепленный. Глядя на Колю, думаешь: «Малый хватает, быть может, недалеко, но сильно»...

Он остановился возле Вениамина Орликова. Веня тщательно вымеривал расстояние от стыка двух листов до рельсиков, по которым ходит автомат. Добившись строгой параллельности, он поднял лицо.

Черты его крупны. Большой рот сложен энергично и насмешливо. Брови подняты высоко. Выражение силы и мечтательности.

Он присыпал будущий шов флюсом, желтовато-серым, как древесные опилки. Потом включил ток. Маленький автомат покатился по рельсикам. Он доходил Вене до щиколотки. Это было похоже на игрушечную железную дорогу. Веня следовал за аппаратом, большой и могущественный, точно Гулливер в стране лилипутов. С электрода, как чернила с вечного пера, стекал огонь.

Коля смотрел на автомат с жадностью. Он даже сделал глотательное движение, словно у него действительно текли слюнки. На лице его — чистая, беспримесная зависть.

Да, он завидовал! Не потому, что его труд «ручника» был шумней и грязней. Коля не боялся никакой работы. Но этот маленький чудесный аппарат, чистый и тихий, почти разумный, казался пришедшим из будущего. Он убыстрил работу вчетверо. Он развенчал ручных электросварщиков, как пневматический молот — кузнецов, экскаватор — землекопов, подъемный кран — грузчиков, автомобиль — ямщиков. Он казался гонцом из века коммунизма, старшим братом межпланетных кораблей. Да, тут есть чему позавидовать!

Но автоматов, или, как их прозвали рабочие, «тракторов», покуда на заводе не много. И не кто иной, как сам Коля Косовицын, настоял, чтобы один из них был передан Вене Орликову.

— Что же, ребята, я сам горюю по «трактору», — заявил он месяц назад на летучке сварщиков, — но я же вижу: на автоматы мы должны бросить наших лучших передовиков.

— А я что, не передовик? — крикнул с места Сережа Сучилкин.

— Ты? — сощурился Коля. — Ты передовик тире лентяй. Не ершись, Сергей, ты же только на штурмовщине вылазишь к концу квартала. Как это у тебя там называется? «Дни высокой цикличности»? А Венька во как работает! У меня, товарищи, нет милых. А что, разве я сам не управился бы с «трактором»? В механизме его я все чисто понял. Потому что до меня техника всякая доходчива. Тем более — я человек терпения. Но, прямо сказать, разве меня можно приравнять к Веньке? Он сварщик ровный, ученый, лютый. Одним словом, профессор своего дела. Извините, больше говорить нечего, слова не клеются.

— Ну, это, я считаю, неверно, — сказал Веня, встав со стула. — Как раз на автомате может работать каждый. Даже ученик. Недели две получишься...

Коле это сравнение с учеником показалось неуместным.

После летучки отношения между тремя друзьями охладились. Сережа Сучилин из цеха вскоре ушел. Говорили о нем, что и вечерний техникум он бросил. Его только и видать было на собраниях, где он бойко ораторствовал. Веня Орликов по вечерам исчезал, у него подошли зачеты в музыкальном училище. В общем эта тройка, когда-то неразливанная, постепенно разбрелась по разным путям. Все трое жалели об этом. И Колино предложение провести сегодняшний вечер вместе было встречено хорошо.

Веня кончил работу и собрал инструмент. Коля нагнулся и уважительно пощупал шов, покрывшийся шлаковой коркой, свежепропеченной, выпуклой, цвета дубовой коры.

— Доломит, верно, кладете в шихту? — спросил он тоном знатока.

Теперь он понимал, что прав-то был Веня: работать с «трактором» не в пример проще.

Веня вытирал концами свои длинные, сильные пальцы.

— И доломит, — сказал он, — и графит, и кварц, и марганец... Так ты освободился на сегодня?

— А как же, — сказал Коля радостно, — с мастером я утрёс...

— Не утрёс, а утряс, — поправил его Веня. — А где Сергей?

— Будет ждать нас возле Дворца культуры. Мировой фильм — «Первый бал». Я вчера смотрел.

Коля замолчал, увядая под пристальным взглядом Орликова.

— Я лично иду в консерваторию, — сказал Веня, отвернувшись.

— Музыка? — вежливо и кисло осведомился Коля.

У себя, в десятом классе вечерней школы, Коля шел первым по химии, физике и математике. На уроках литературы ему было скучновато. Музыка, как и стихи, казалась ему несущественной, каким-то баловством, которому иногда почему-то привержены и неглупые ребята, — например, Веня.

Гораздо больше расположения было у Коли к кино, которое он помещал в одном ряду с пивом, футболом и прочими развлечениями мужчины в свободные от работы часы.

— Эх ты, кремень-мужичок, — сказал Орликов с сожалением.

— Да брось ты! — торопливо заговорил Коля.— В чем дело? Давай рванем на концерт. Не знаю, как Сергей. В общем, столкуемся. Там, между прочим, в фильме, тоже музыка, одна певица так дает жизни...

2

К Дворцу культуры вела широкая аллея. Коля Косовицын шагал между липами. Он приоделся. Веня и Сережа были городские ребята, москвичи. Коля приехал из деревни. Правда, тому уже немало времени, но летний отпуск он проводил в колхозе, обычно во время уборки, и оттуда, из родной Ольшанки, он вывез свой идеал щегольства. Черные, в полоску штучные брюки были заправлены в русские сапоги и франтовато пузырились над приспущенными голенищами. Тесный пиджачок с узким перехватом в талии плотно обтягивал торс. Шея голая. Из-под маленькой круглой кепки, сделанной на заказ у кустаря, спускался на лоб роскошный чуб.

Когда Коля приходил в гости к Вене, отец Венин, старый вальцовщик листопрокатки, оглядывал Колю и говорил с притворно восхищенным видом:

— Ц-ц-ц! До чего шикарный, спасу нет!

Коля краснел, но не сдавался.

Сейчас он шел по благоухающей аллее, бойко стуча каблучками по асфальту. Он с удовольствием посматривал на цветущие липы, а иные, не умеряя шага, похлопывал по шершавым стволам с белыми подтеками извести. Многие деревья были посажены им лично — нынешней весной Коля включился в бригаду по озеленению района. И сейчас во взгляде его светилась хозяйская гордость: «Черт побери, а здорово мы переделали наши улицы!»

Ему казалось, что улицы переменились только в самое последнее время, когда были высажены липы и проложена линия троллейбуса. Коля был так юн, что память его простиралась не далее чем до середины второй пятилетки. Он не застал ни деревянных хибарок, ни вечно разбитой булыжной мостовой, ни огромного пустыря со зловонной свалкой. Все это он видел только на старых фотографиях в читальне Дворца культуры и ощущал как седую древность.

Дворец культуры выходил фасадом на небольшую полукруглую площадь. Нарядный дизельный автобус сделал крутой вираж, отчихнулся соляркой и стал против дворца. Из автобуса вышел Веня.

— Давно? — сказал он, подойдя к Коле. — А Сергей, конечно, опаздывает...

Но Сергей Сучилкин был здесь. Он стоял, прислонившись спиной к постаменту громадного уловителя, всасывавшего из воздуха фабричную копоть.

Как всегда, Сережу обступила кучка ребят, и он им что-то увлеченно рассказывал. Это был высокий красивый юноша, одетый с тем особым шиком, который выражается в нарочитой небрежности костюма. Ворот шелковой рубахи распахнут, пиджак просторный, чуть мятый, брюки ниспадают на башмаки широкими мягкими складками. Голова непокрытая, светлые волосы красивой копной поминутно валятся на лоб, что дает Сереже повод эффектным жестом отбрасывать их назад.

Увидев друзей, он быстро пошел к ним навстречу.

Они поздоровались немного смущенно, оттого что отвыкли друг от друга.

Сучилкин, самый бойкий из троих, оправился первый.

— Обсуждали с ребятами участие комсомольцев в конкурсе на рационализаторские предложения, — горячо заговорил он. — Есть у нас, понимаешь, такое явление: предложений до черта, а с внедрением отстаем. Так я что намечаю: провести собрания по цехам и выявить, где мы технически отстаем. И сигнализировать наверх. Я хочу, понимаешь, поднять это на принципиальную высоту.

В голосе Сережи Сучилкина часто слышались обиженные интонации. Сущность этой обиды такая: «Разве вы не видите, что то-то и то-то нужно сделать совершенно иначе? Почему же, черт побери, вы не делаете? Ведь это так просто: только слушайтесь меня!..»

Говоря, он повелительно и даже гневно вперял в собеседника свои круглые глаза с крупными, как у птиц, веками.

— Собрания собраниями, — сказал Веня, — а лучше всего сделать, как мы сделали у нас в цехе. Мы составили список по агрегатам и по процессам — где в первую голову нужна рационализация. И так по списку и идем. А если бросаться от одного к другому как попало, ни черта, Сергей, не выйдет. Знаешь, есть такие ребята: надкусил и бросил...

— Ты к чему это? — беспокойно спросил Сергей. Пока они говорили, Коля тихонько и, как ему казалось, незаметно для Вени и Сережи вел их к дворцу.

Однако, оказавшись у самых дверей, Веня остановился.

— Ну чего ты модничаешь, Венька? Пошли в кино,— сказал Коля.

— Да знаю я эту картину, — сказал Орликов с досадой. — Одно слово — мура...

— Целиком и полностью поддерживаю тебя, Вениамин!— горячо подхватил Сучилкин.

— Ты ж вчера смотрел ее, и вроде тебе понравилось,— возразил Коля. — Идем, Венька, да ну тебя! Обхохочешься, ей-богу! Сергей, скажи ему.

Но гибкая, схватчивая натура Сучилкина уже настроилась в лад с Веней. Сережа не помнил, что он говорил о картине вчера. Сейчас он испытывал непреодолимое желание быть заодно с Орликовым.

— Я принципиально против этой дряни! — пылко воскликнул он. — И вообще вынесу этот вопрос на правление Дома культуры, чтобы нам, понимаешь, не присылали подобной пакости. Что же это выходит, скажите на милость? Полицейские — ангелы. Капиталист — добрый дядя, с рабочими живет в обнимку и тому подобное. Какой-нибудь несознательной девчонке подобная мура вконец собьет мозги набекрень. А тебе, Николай, уж совсем не пристало санкционировать, понимаешь, подобную безобразную ситуацию!

— В чем дело? — спросил обиженный Коля. — Картину дает наше Министерство культуры, уж оно-то понимает, чего давать.

— Мало ли что! — перебил его Сергей, разгорячаясь все больше. — Водку тоже дают наши заводы. Но это еще не резон хлестать ее с утра до вечера. Ты уже не маленький. Не все же вести тебя за руку да тыкать носом, приговаривая: «Это цаца, а вот это кака». Сам соображай. И сигнализируй.

Веня одобрительно хмыкнул. Нет, нельзя отрицать. Сережка парень с головой. Вот если бы только, говоря все это, не посматривал он на окружающих так победоносно: дескать, примечаете, ребята, какие тонкие мысли водятся у меня в черепушке и до чего толково я их выкладываю…

Коля торжествовал. Он добился своего: друзья шли вместе, как когда-то, неразливанной тройкой. Но и Веня добился своего: они шли в консерваторию.

Им наскучило трястись в такси, поминутно останавливаясь у светофоров. Вечер был славный, ясный. У Кривоколенного переулка они расплатились с шофером и пошли пешком.

— А здорово! Смотри! — сказал Веня.

Коля добросовестно уставился перед собой. Ох, эти вечные Венькины причуды! Дома как дома. Направо — обыкновенные новые здания. Налево — обыкновенное метро. Из-за крыш выглядывает верхушка обыкновенной высотной стройки. Коля покосился на кафетерий, который уже зажег свою синюю неоновую вывеску на углу Черкасского переулка. Вывеска так гостеприимно подмигивала…

Солнце закатывалось где-то за Минским шоссе. Продольные улицы налились золотой пылью. Стекла в домах превратились в пылающие щиты. Посреди асфальта цвела большая круглая клумба. Вокруг нее лакированной каруселью скользили машины. Больше всего Веня любил смотреть вниз, в зеленую котловину Охотного ряда, где таким ладным, плечистым молодцом возвышался Дом Совета Министров.

— Вот это вправду красота! — воскликнул Коля, когда друзья спустились в долину площади Свердлова. — Я не знал, что тут целых два фонтана. С каких пор?

«Не два, а три», — хотел было сострить Орликов, покосившись на без умолку говорившего Сучилкина. Да удержался, чтобы не обидеть его.

— У меня нынче по три, по четыре заседания в день, — говорил Сережа. — Вас, между прочим, ребята, я там почти не вижу, никуда не годится такая практика. Да вы не обижайтесь, я вас по-товарищески бичую. Иногда, конечно, у нас наблюдается сползание в заседательскую суетню, не без того. Но ведь жизнь, как правило, понимаешь, вносит свои поправки, и я, конечно, делаю для себя ряд выводов на основе этого. Да, ребята, жизнь у меня нынче пошла волнистая...

«Вот дрозда дает!— думал Коля, смотря на Сережу с чисто спортивным интересом. — Язык у него ходит прямо как на шарикоподшипниках».

— Ты лучше расскажи, — не выдержал наконец Веня,— как ты развалил кружок политучебы.

— Я?

Сережа опешил. Но только на одну секунду. Он картинно откинул прядь волос, и слова опять быстро, вольно и ловко пошли выкатываться из его большого красивого рта:

— Ты допускаешь ошибку в отношении меня, Вениамин. Конечно, с моей стороны на определенном этапе было опущено некоторое отставание благодаря тому, что я частично не дорос. Но в дальнейшем...

...Покойное широкое здание консерватории величественно стояло в глубине двора. Со всех сторон стекалась публика. Друзья поднялись по нарядной лестнице и вошли в зал.

Веня глубоко вздохнул. В нем пробуждалось знакомое торжественное и радостное чувство.

3

Коля вслушивался в музыку со свойственной ему добросовестностью. Но звуки, которые пианист извлекал из рояля, казались ему лишенными значения. Они не складывались в мелодию. Как ни тужился Коля, он слышал только разрозненные звучанья.

С досадой вгляделся он в пианиста, высокого белокурого юношу. Казалось, тот шарит руками но клавишам как попало, не заботясь о том, чтобы людям было приятно.

Коля зевнул. И испуганно оглянулся. Он все-таки понимал, что не зря такое множество людей собралось в этом зале. Они все что-то слышат — и что-то очень важное, судя по их сосредоточенному вниманию.

Коля сделал над собой усилие и снова стал прислушиваться. Нет! Звуки по-прежнему ничего не выражали. Если бы их можно было сплести в одно целое! В этом, вероятно, вся штука. Но они не сплетались. Каждый существовал отдельно. Коля чувствовал скуку и утомление. От нечего делать он занялся наблюдениями.

Эстрада показалась ему похожей на внутренность гигантского яйца. Рояль понравился: он был отлакирован на славу, как новенький автомобиль. Он был широко открыт: распахнутое окно из мира звуков. В стороне стоял другой рояль, закрытый. Один работает, другой спит. Как солдат на войне, он привык спать в шуме.

Позади — огромный орган. Некоторые из его гигантских дудок помяты, словно их жевал слон, случайно забредший сюда из Зоопарка. Коля усмехнулся. И, чтобы скрыть это, притворно закашлял. На него зашикали, сердито оглядываясь. Коля сделал строгое лицо, подражая соседям.

Вдруг стало тихо. Коля поднял руки, собираясь из вежливости похлопать пианисту. Но тут на эстраду вышел человек с черной бабочкой под подбородком и сказал жестяным голосом:

— Часть третья: менуэт.

Коля весь напрягся. На этот раз ему удалось уловить в музыке последовательность. Он обрадовался. Звучало что-то бальное и милое. Словно танцевала пара, юноша и девушка, и они были влюблены друг в друга. Но потом все опять распалось. И сколько Коля ни собирал звуки, они сыпались из распахнутого рояля, как из лопнувшего мешка.

Он оглядел публику. Все поглощены музыкой. Впереди сидел молодой майор в щегольском кителе. Он уставился на эстраду с таким волнением, словно оттуда ему рассказывают что-то необыкновенно существенное для его жизни. Рядом женщина поднесла к глазам платок. Коля с досадой отвернулся. Он не мог отделаться от мысли, что эти переживания притворны, что люди прикидываются друг перед другом для того, чтобы подчеркнуть тонкость своей натуры.

«Форсят», — подумал Коля с раздражением и откинулся на спинку кресла. Глаза его уставились на потолок. Он с удивлением обнаружил, что потолок простеган, как тюфяк. Он стал размышлять, для чего это сделано. Глаза его слипались. Тюфячный потолок располагал ко сну. Коля таращил глаза, щипал себя, тихонько тряс под креслом ногой и чувствовал, что в промежутках между этими усилиями он все глубже погружается в сон...

В это время грянули аплодисменты.

Человек с черной бабочкой вышел к краю эстрады и металлически прошелестел:

— Антракт!

4

Они гуляли в фойе. Коля сказал:

— Ребята, видите эту женщину?

Проходила немолодая женщина с гладко зачесанными волосами и в белом отложном воротничке. Рядом — девочка, вероятно ее дочь: то же выражение доброты и задумчивости, такой же высокий чистый лоб.

Сережа живо сказал:

— Знаешь, кто это?

— Нет, да не в том дело. Она сидит недалеко от нас, и я видел, как во время концерта она вытирала слезы. Вот чудачка!

— Что же тут такого? — холодно сказал Веня. — От хорошей музыки вполне можно взволноваться.

— От музыки? — Коля засмеялся. — Брось, Венька. Ты меня разыгрываешь.

— Да вы знаете, ребята, кто она? — таинственно шепнул Сережа.

Но они его не слушали.

— Ну хорошо, допустим! — продолжал Коля. — Зачем тогда ходить на музыку, если она расстраивает?

— Да не расстраивает она! — с досадой сказал Веня.— Плачешь не потому, что она расстраивает. Бывают слезы восторга. Это трудно объяснить. Плачешь потому, что восхищен.

— Это товарищ Своеземцева. Я с ней знаком. Она знаете кто? — Сережа значительно произнес: — Инструктор ЦК!

И, тщательно нацелившись, Сережа поклонился женщине, красиво тряхнув волосами. Своеземцева удивленно посмотрела на него, но ответила.

Сережа повернулся к Коле и сказал строго:

— Ты неправ, Николай. У тебя наблюдается определенная недооценка роли музыки. В целом ряде ответственных документов четко выявлено...

Он продолжал говорить, плавно поводя рукой. Но друзья его не слушали. Да и сам он говорил без увлечения. Когда им не восхищались, он увядал. К тому же другое сейчас занимало его. Он любил антракты. Пестрое мельканье толпы, множество лиц, гул разговоров, размен взглядами, неожиданные мимолетные встречи — весь этот беспорядочный парад публики приятно возбуждал Сережу. Конечно, он возмутился бы, если бы кто-нибудь обвинил его в том, что больше, чем действие, он любит всякий перерыв в действии, заполненный шумным, показным и бестолковым снованьем по жизни.

После третьего звонка они вернулись в зал. Коля уселся на свое место, неприметно вздохнув. Еще не поздно, во Дворце культуры скоро начнется лекция о последних достижениях в телевидении, потом танцы... Но ничего не поделаешь. Придется во имя дружбы терпеть до конца.

Пианист энергичными шагами пересек эстраду и сел за рояль, взмахнув фрачными фалдами, похожими на ласточкин хвост. Человек с черной бабочкой объявил кастрюльным голосом название произведения, повернулся и тоже энергичными шагами пошел прочь.

Коля заинтересованно посмотрел ему вслед. Его занимало: неужели вся работа этого рослого малого состоит в том, чтобы пять или шесть раз в течение вечера выкрикнуть несколько коротких фраз? Коля причислил это к несообразностям странного мира музыки. А вот и другая несообразность: почему некоторые композиторы, изображенные на стенах зала, имеют такой не артистический вид? Сонные толстяки с неряшливыми бородами и в мятых костюмах, словно опухшие от послеобеденного валянья на диване? Мысли текли, лениво цепляясь друг за друга. Почему в театрах в зрительном зале темно, а в концертах светло? Почему...

И вдруг эта беспорядочная вязь мыслей резко оборвалась. Коля услышал музыку. Всю, целиком, а не отдельные звуки.

И даже не услышал, а увидел. Как это странно! Перед ним словно возникла лестница, величественная, дворцовая. На нее брошен ковер, вытканный длинными светлыми звуками. А вдоль ступеней стоят трубачи и дуют в золотые фанфары, из которых вылетают цветы, вздуваясь пестро и округло, как парашюты.

«Почему я все вижу? — Коля даже испугался. — Наверно, это только я так. Наверно, я неправильно слушаю. Наверно, другие слышат совсем другое...»

Он снова вслушался. Но понимание музыки вдруг пропало. Он уже ничего не видел. Опять отдельные звуки. Он яростно подстегивал внимание. Ага! Вот-вот! Оказывается, сначала это похоже на чтение по складам, а потом вдруг, как и в книге, видимые знаки отступают и ослепительно вспыхивает смысл... Да, это нечто парадное, праздничное, официальное…

Но сквозь эту внешнюю пышность начал постепенно и все настойчивей пробиваться другой голос — не такой нарядный, но хватающий за душу своей чистотой. Музыка как будто раздвоилась, боролись две стихии, и к этой борьбе невозможно было остаться равнодушным.

И по мере того, как второй голос, извлекаемый пианистом, казалось, из самых глубин инструмента, становился все явственней, у Коли отчетливо складывалось одно видение его детства: березка в роще подле родной деревни. Это было стройное славное деревце. Его опутывал от корней до верхушки вьющийся паразит. Своими яркими ремневидными стеблями и мясистыми, преувеличенно желтыми цветами паразит совсем закрывал скромную березку, так что можно было подумать, что он-то и есть в этой паре самое главное.

Коля покосился на Сережу Сучилкина. Тот сидел, значительно склонив голову и храня на своем крупном красивом лице важную сосредоточенность. Почувствовав Колин взгляд, он повел на него бровью. Коля быстро отвернулся, даже покраснел, словно его уличили в том, что он подсматривает в замочную скважину.

Тут музыка кончилась. Пианист снял с клавишей руки и положил их себе на колени с таким видом, будто руки были не частями его тела, а посторонними, но послушными и умными существами. В зале зааплодировали.

Коля повернулся к Вене Орликову. Он хотел рассказать, что ему открылось в музыке. Но он не мог определить словами эту новую бурю ощущений. Да и времени не было. Человек с черной бабочкой уже шел по эстраде. Коля только успел шепнуть, кивнув в сторону пианиста:

— Профессор своего дела!

На его языке это было высшей похвалой.

Веня удивленно посмотрел на Колю. Потом, видимо поняв, что он чувствует, ласково кивнул головой.

5

Коля поудобней устроил в кресле свое маленькое тело и приготовился слушать с приятным сознанием, что он уже понимает музыку. «Быстро, однако, я ее освоил»,— подумал он не без самодовольства. Он благожелательно оглядывал зрителей, ощущая себя равноправным членом этого высококультурного коллектива.

Пианист поднял руки, помедлил мгновение, потом спустил их со сворки, и они стремглав понеслись по клавиатуре.

Коля беспокойно заерзал. Он опять ровно ничего не понимал. Снова хаотическое смешение звуков. Все счастливые приобретения, которые Коля сделал в предыдущем отделении, куда-то провалились. Он снова отщепенец среди людей.

Понимание опять пришло внезапно. Снова кто-то вынул затычки из Колиных ушей. И туда хлынул удивительный мир.

Музыка была многослойной. На заднем плане гудело что-то мощное и неиссякаемое, как природа. Коля понял: это народная сила. Она стояла как стена. То были глубокие, бездонные, низкие звуки, и все остальное происходило на их фоне. А поближе звучали ясные человеческие голоса и слышались взрывы, — Коля воспринимал это как взрывы народных страстей. Все вместе складывалось в знакомый и удивительный образ революции. Коля явственно слышал шаги, — такой гигантской поступью мог шагать только народ.

Чем-то эта музыка напоминала Коле завод — могучий организм, борющийся и побеждающий.

В богатстве звуков он различал линейную глубину, как на чертеже, исполненном в перспективе. Да, там пересекалось много планов. По музыке можно было странствовать, как по просекам, удаляться, достигать опушки, склоняться над цветком и уединенно созерцать его, а потом все бросать и бежать вместе со всеми сквозь шумящее зеленое воинство напролом, к свету, брезжущему вдали, — он воспринимался как счастье. Оно близко, оно достижимо, оно сейчас придет!

Сзади зашептались. Кто-то говорил о работе левой руки пианиста, о том, что в каких-то тактах он допустил ускорение темпа. Коля прислушался: это напоминало разговоры в цехе. Но шепот мешал слушать. Он недовольно оглянулся. Две девушки, видимо студентки консерватории, виновато замолчали.

Теперь Коле пришлось опять долго сосредоточиваться, пока он вернул себе понимание музыки. Это понимание было перемежающимся. Он чувствовал себя шифровальщиком. Когда он находил ключ, музыка сразу прояснялась.

Иногда слышалась словно тонкая прекрасная речь. Иногда виделись мятущиеся облака. Деревья гнулись под ветром. И шли толпы, шли и пели. А в стороне кто-то страдал, отставший, может быть, раненый.

И все это казалось Коле неизбежным — иначе не скажешь. Он даже предугадывал дальнейшее течение звуков. Это его изумляло. «Может быть, я прирожденный музыкант?» — подумал он. Он повернулся к Вене, чтобы поделиться с ним этим открытием. Но тот слушал так сосредоточенно, что Коля не захотел отвлекать его.

Да, музыка выражала Колины мысли и чувства с такой точностью, будто он сам сочинил ее. Он поискал на стене портрет композитора. Вот он! На Колю глянуло изрытое оспой трагическое лицо, глаза, которым глухота сообщила почти безумную пристальность. «Профессор своего дела!» — с уважением подумал Коля, глядя на мучительную маску гения.

А музыка продолжала томить и звать. Она звала к борьбе, к победам. Ее литые звуки становились все радостней. Да, они казались Коле отлитыми из стали, блестящими и звонкими слитками, выколоченными из изложниц. Он слушал с расширенными от волнения глазами, зная, что обещанное счастье придет. Не может не прийти! Да, вот оно! Как хорошо! . .

6

Они вышли из консерватории. Бесшумно подкатил троллейбус. Но друзья решили сделать небольшую проминку. Ночь была теплая, луна блекла в электрическом зареве, поднимавшемся над городом.

Они постояли на обочине улицы Герцена, пропуская поток машин, стремившийся по мостовой, выпуклой и гулкой, как дека скрипки.

Коля без умолку говорил. Казалось, вся говорливость Сережи перешла к нему. Он пытался рассказать свое ощущение от концерта. Это было трудно.

Но Веня понимал его. Высокий, в просторной зеленой блузе из рубчатого бархата, крупной, размашистой походкой шел Орликов посреди друзей, держа их под руки, и довольно улыбался. Он был рад, что музыка дошла до Коли. Как всегда, не сразу, — так было у Коли и со сварочным автоматом. Но в конце концов этот маленький цепкий паренек непременно ухватывал суть, и она прочно входила в состав его душевных приобретений.

Другое дело — Сергей, тут посложнее. Веня озабоченно нахмурился и бессознательно зашагал еще размашистей.

«Сережка мельчает, — думал Веня под немолчный Колин говор, — а ведь как хорошо начинал! Все новое увлекает его сразу. Но — ненадолго. Он быстро остывает. Оттого и жизнь у него рваная, лоскутная. Прерванный на половине техминимум, неоконченные курсы мастеров, брошенный первый курс техникума... Дело дрянь! А сам-то небось уверен, что делает что-то важное. Всюду мелькает, везде выступает… Вечно занятой лентяй! Не зря на него уже косятся и в редколлегии и в комитете. Как только Сергей это учует, он прыгнет куда-нибудь в другое место... И как это мы проморгали в нем!..»

Они шли по Моховой. В воздухе запахло паленым. Здесь асфальтировали мостовую. В ночной прохладе звонко раздавались веселые голоса рабочих. Невдалеке шумели деревья Александровского сада. Сквозь зеленый разлив глядели двурогие зубцы старой кремлевской стены. Высоко в небе горела оранжевая неоновая надпись на крыше гостиницы.

Тяжелый каток уминал дымящийся гудрон, медлительно двигая огромными маслянистыми валами. На катке за штурвалом сидела девушка. И хотя она была в грубой брезентовой робе и лицо ее было в копоти, во всей ее наружности, в посадке головы, во взгляде было что-то такое свободное, изящное, гордое, что Коля, глядя на нее, даже засмеялся от удовольствия.

— Хороша! А? — вскричал он, — А музыка какая хорошая была! А? Здорово! Правда, Сергей, а?

— Я еще не осмыслил, — неохотно отозвался Сучилкин.

Орликов взглянул на него. Сережа отвернулся. Он боялся, что Венька с его чертовской проницательностью сразу разгадает, что с ним происходит. Сережу томило глухое недовольство собой. Это уже не впервые за последнее время. До сих пор он избавлялся от подобных мыслей тем, что прогонял их. Но сейчас, — оттого ли, что он провел вечер со старыми и хорошо его знавшими друзьями, а может быть, то было действие музыки, — недовольство своей жизнью, похожее на тупую, непреходящую боль, не исчезало.

Коля обеспокоенно смотрел на Сережу. Он не понимал его необычной молчаливости. «Обижен он, что ли? На кого и за что?»

Он посмотрел вопросительно на Веню. Тот улыбнулся хитро и понимающе.

Коля не отрывал глаз от Вени. Как и в той девушке на катке, было в Орликове что-то вольное, большое, щедрое.

— Кем же ты все-таки будешь, Венька, — сказал он, любуясь своим другом, — инженером или музыкантом?

— Не знаю, — сказал Веня мечтательно.

Он поднял руки, широко развел их, расправил легкие. Казалось, он обнимал Москву, страну, мир.

— Не знаю... — повторил он. — Кем захочу, тем и буду. Всем буду.

ДЕЯТЕЛИ

Днем завхоз Косицкий и садовник Павло спустились в овраг к реке. Они решили доконать акацию. Косицкий заведует кладовкой, набитой всякой всячиной, и ведет таинственные исчисления в большой конторской книге. Павло по вечерам высаживает в бесплодном песке поздние осенние астры.

Кроме того, оба они делают кучу всяких дел: собирают шишки для самовара, бьют мух, ведут сварливые телефонные разговоры с районом, подымают вечно падающий забор, в праздничные дни укрепляют красный флаг на вышке дома. Они не любят сидеть сложа руки. Их терзает жажда деятельности. Сейчас они решили прикончить акацию.

С бутылью керосина, пилой и коробкой спичек они спустились к реке.

Эта акация не давала им покоя. Она раздражала их своей ненормальностью. Они не могли вынести, что дерево росло лежа. Хоть бы оно засохло! Но нет, акация пускала ветки и толстела. А Косицкий рассчитывал бесплатно пополнить ею свои топливные запасы.

Косицкий невысок, нервен, подвижен. Желания овладевают им со страшной силой. Когда вы просите его затопить ванну или выдать ключ от лодки, он отвечает страстным: «Сейчас!» И в этот момент ему мало выполнить вашу скромную просьбу — он жаждет вас облагодетельствовать. Через минуту от этого желания не остается ничего — он увлечен новым.

Павло — усатый, медлительный, широко раздался в кости. Пиджак трещит на его толстых ключицах. Он тоже не бездельник. Но любое дело он готов бросить для хорошего разговора. Да! Присесть на корточки, разгладить усы и повести разговор о том, о сем — это большое наслаждение!

Они спустились в овраг и начали готовить казнь дереву. Оно лежало, как человек, раскинув сильные ветви и запрокинув крону.

Толстые корни его дугами выходят из земли и, деревенея, вливаются в ствол. Косицкий с минуту смотрит на эти огромные дремучие сосуды, которыми дерево перегоняет соки из земли в себя. Потом он приказывает рубить.

Павло рубит по корням. Топор отскакивает от них. Эта кровеносная система тверда, как камень.

Друзья хватают пилу. Пила визжит и отскакивает. Дерево отбрасывает от себя пилу с какой-то колдовской силой.

Кругом очень тихо. Внизу неподвижно стоит река. С луга тянет острым запахом скошенной травы. Огромное небо пусто, как вылизанное. Оно постепенно наливается темнотой. На дальнем берегу стоит стрелочник, странно неподвижный, как будто он растет из земли.

Косицким овладевает непонятная лень. Ему хочется лечь в траву и лежать, как дерево, покойно смотреть в небо. Но страсть переменять, разрушать, ошеломлять мир шумом своих дел охватывает его неудержимо. Он опрокидывает на корень бутыль с керосином.

Павло натаскивает отовсюду сухие ветки. Он делает это, почти не подымаясь с корточек, шныряющими движениями длинных рук, предпочитая, как всегда, быть ближе к земле, зеленый от вечной пачкотни в песке, похожий на большого кузнечика.

Чиркнула спичка. Со стреляющим звуком, как из пороха, взвился рыжий конус пламени, вписанный в белый конус дыма. Огонь стоит, как палка, выдавая полную неподвижность воздуха. Очень высоко, держась на тепловых струях, пляшут белые хлопья пепла.

Корни шипят. Они сопротивляются огню всей силой земляной сырости, заключенной в них. Они корчатся в огне, как толстые змеи, и шипят, но не рдеют.

Постепенно все же огонь захватывает их. Ничего не меняя в их наружности, он просушивает их изнутри, выпаривает из них студенистость, слизистость, которая и есть жизнь.

Внезапно корни распадаются. Они лопаются на куски со звуком резким и протяжным, оглашающим тихую окрестность. Издав этот звук, дерево оседает тяжелым телом, подминая под себя множество мелких мирков, которые успели под ним развиться и достигнуть благоденствия,— маленькие муравейники, гнезда личинок, колонии грибов. Обугленные артерии чадят.

Друзья молча смотрят на дерево. Они не испытывают удовлетворения. Главным образом — потому, что дерево не упало. Оно и так лежало. Не было радости падения дерева, шумной охотничьей радости, знакомой дровосеку. Нет, это было похоже на убийство спящего.

Павло обрубает ветви, потом вместе с Косицким он распиливает ствол на аккуратные чурбанчики. Скоро на том месте, где была акация, вырастает штабель ровных поленьев.

— Акация хорошо горит, — рассуждает Павло, сидя на полу в кладовке. — С чего она так хорошо горит — непонятно. Смолы в ней нет. Однако она горит себе не хуже сосны. Доброе дерево акация...

Он долго толкует, сидя на полу кладовки, а Косицкий в это время, нервно проводя рукой по закопченному лбу, смотрит в окно.

Он видит вдали дворового пса Серка. Серко дремлет, уложив на лапы свою мохнатую морду могучего добряка.

— А что, Павло, — говорит Косицкий, — не ликвидировать ли нам Серка? Мы бы сделали из него чучело, и вышло бы дивное учебное пособие для школьников. Нас же посещает масса школьников.

Он встает и берет старую двустволку.

— Теперь очень трудно с учебными пособиями, — толкует Павло, — прямо удивительно: куда подевались все те бюсты, чучелы и глобусы? Наверное, поразбивались. Просто жалость берет за пионерчиков. Доброе, доброе пособие выйдет из нашего Серка…

И, прихватив топор, он выходит вслед за Косицким.

ЖЕНА

Сипаев проснулся.

Он старался припомнить сон, а сон выцветал, испарялся, и Сипаев уже ничего не помнил — только то, что ему приснилась Наташа. Еще секунду он лежал, ни о чем не думая, охваченный чувством мучительного счастья. Сквозь неплотно смеженные веки пробивалось мерцанье ночника. Кто-то тихонько приподнялся с табуретки. Сипаев открыл глаза и тотчас вскочил.

Перед ним была Наташа.

Они стояли неподвижно, глядя друг на друга. Он не отрываясь смотрел на нее. Сила страсти или сила внезапного прозрения вдруг сделала ее красавицей. Он взял ее за руки.

— Наташа, — сказал он охрипшим от волнения голосом,— Наташенька, я не знаю, что будет через минуту. Может, я убью тебя. Но сейчас я тебя поцелую. Как будто ничего не было. Хоть одна минута счастья.

Он обнял ее. Но она вырвалась с неожиданной силой.

— А что было? — сказала она. — Что, по-твоему, могло быть?

Он тяжело дышал.

— Ну, я не знаю, — сказал он угрюмо, — ты два года у немцев. Что они тут, в Беркуте, с вами сделали…

Наташа засмеялась.

Старуха, лежавшая в углу на тряпье, удивленно посмотрела на нее.

— Я как будто чувствовала, Толя, что мы с тобой скоро увидимся, — сказала Наташа. — Как Красная Армия взяла Черноград, так я и подумала, что, наверно, мы скоро увидимся.

— Почем же ты знала, что мы взяли Черноград? Немцы, я знаю, не сообщали, — сказал Сипаев, подозрительно глядя на Наташу.

— Люди не знают, а мы знаем.

— Откуда?

— Мы московское радио слушаем.

— Иди ты!

— На прошлой неделе двоих тут поймали за приемником.

— Ну и что?

— Ох, Толя... Ты помнишь наш дуб на Пионерской?

— Конечно! Он жив? — смягчившись, спросил Анатолий.

— Повесили их на том дубу.

— Что ж ты об этом так спокойно говоришь? — крикнул Анатолий.

— А мы привыкли, — сказала Наташа.

Она отодвинула сундук, стоявший у стены. Обнажилась крышка люка. Наташа приподняла ее. Из погреба пахнуло сыростью.

— Игнатьевна, — сказала Наташа, — постережешь.

— Идите, идите, — ответила старуха, поднимаясь. Наташа засветила фонарик и шагнула вниз. Анатолий спустился за ней.

— Вот и ладно, — пробормотала Игнатьевна ему вслед. — Значит, ты свой. Это хорошо. Ты мне понравился. Жалко было бы кончать тебя.

— А то кончила бы? — донесся из темноты голос Анатолия.

— Пришлось бы, — сказала старуха простодушно. Она вынула из-за пазухи нож и принялась чистить картофель.

Маленький самодельный приемник звучал очень тихо. Все же, плотно прижав ухо к трубке, можно было расслышать хорошо знакомый голос московского диктора.

Они сидели в углу на соломе, тесно прижавшись друг к другу, и тихо разговаривали.

Ему хотелось, чтобы это состояние никогда не кончалось. Да, он сейчас в тылу у врага, и жизнь его на волоске, и он не знает, что будет дальше, — и все-таки он счастлив, как давно уже не был.

Большая жесткая рука его гладила Наташу то по голове, то по плечу, то крепко обнимала ее.

— Боже мой, — сказал он, — ты поседела.

Она еще крепче прижалась к нему. Ей хотелось целиком, с головы до ног, собраться в этой большой, жесткой и сильной ладони.

— Немножко, — сказала она. — И знаешь, когда? Когда всех вас, пленных, проводили по берегу и ты бросился в реку.

— Как? Ты видела?

— И тяжелей всего было видеть тебя и притворяться чужой. И все-таки... И все-таки я на что-то надеялась. На чудо, конечно. Положим, я знала, что ты хорошо плаваешь. Но они стреляли в воду. И вообще, если бы не надеяться, я не пережила бы этих двух лет. Надеяться и работать… В этом все... А сейчас хорошо. Почти совсем хорошо. И ты здесь. И русские так быстро идут вперед. Как ты думаешь, скоро русские освободят Беркут?

— Конечно! Если не будет задержки... Внезапно он прервал себя и спросил:

— Отчего ты говоришь «русские»?

— А как же? — сказала Наташа, не поняв.

— «Наши» надо говорить!

— Мы привыкли, — сказала Наташа и, печально улыбнувшись, добавила: — Попробуй скажи при немцах «наши»...

Они помолчали, не выпуская друг друга из объятий.

— Я все видела так ясно... И, наверно, никогда не забуду, как они уткнулись в тебя автоматами. А у тебя лицо было такое веселое, гордое, такое отважное.

— В самом деле? — Анатолий снисходительно рассмеялся.

Он подумал о том, насколько женщины разговорчивей мужчин и что при этом он все-таки ничего еще, в сущности, не знает о ее жизни за эти два года.

Он слегка отодвинулся.

— Ну, расскажи мне, милый, — попросила она, — ну, расскажи же мне, что ты чувствовал, когда бросился в реку?

— А ничего такого. Чтоб скорей все кончилось.

Она удивилась краткости и небрежности его ответа. Она объяснила это его скромностью. Она не знала, что Анатолий никогда не думает о пережитых опасностях. Что вспоминать! Давно уже — по самой профессии разведчика —риск стал его бытом, храбрость — привычкой.

— В общем как-то мне надо включаться в работу,— сказал он задумчиво.

Она поднялась и поправила волосы.

— Это не так просто, — сказала она, — мы посоветуемся.

— С кем?

— Со старухой Игнатьевной. И с другими. Со своими людьми.

— Старуха стоящая,— пробасил Анатолий.— Знаешь, я думаю, надо нам с тобой податься в лес.

— Я не пойду в лес, — сказала Наташа. Она схватила его за руку. — Ох, милый, как же я расстанусь с тобой!

— Почему не пойдешь к партизанам? — спросил он строго.

— У меня здесь работа.

Он недоверчиво посмотрел на нее:

— Какая работа?

Она размышляла вслух:

— Остаться и тебе здесь?.. Одежду подберем... Паспорт достанем через Зойку... Жить будешь у меня...

— Какую Зойку?

— Игнатьевны дочь. Она переводчица в комендатуре.

— Не понимаю... — проговорил он.

Она засмеялась:

— Ох, милый, тебе еще трудно понять. Здесь многое так перепуталось...

Он смотрел на нее, стараясь проникнуть в ее мысли. Вся подозрительность разведчика сразу вспыхнула в нем. Она продолжала размышлять вслух:

— С другой стороны, столько народу видело тебя, когда вас вели через город...

Она с гордостью посмотрела на него. Он стоял, нагнув свою тяжелую голову, полную смутных подозрений. Ей хотелось рассказать ему, как сильно взволновались люди, когда его вели через город — на казнь.

В эту минуту наверху раздались четыре стука: два длинных, два коротких.

Наташа быстро вдвинула приемник глубоко в нишу, заложила ее кирпичами и погасила фонарик.

Анатолий нащупал в темноте тяжелое полено и взял его в руку. Они стояли рядом. Свободной рукой он обнял Наташу. Они старались не дышать. Сверху слышны были шаги и голоса. Кто-то ходил по комнате и двигал табуретками. Послышался плачущий голос старухи. Анатолий рванулся вперед. Наташа вцепилась в мужа и повисла на нем.

Голоса смолкли. Хлопнула дверь. И снова раздались четыре стука, теперь все короткие. Наташа зажгла фонарик.

— Какой ты! — сказала она. — Разве можно так...

В ее голосе были упрек и восхищение.

Они поднялись по лестнице, откинули крышку люка и вошли в избу.

Старуха сидела в прежней позе, с ножом в руках над кучей картофеля. Она подняла голову. Седые космы свешивались на ее лицо. Оно показалось Анатолию еще более скорбным, чем раньше.

— Намиловались? — сказала старуха хрипло.

— Кто был, Игнатьевна? — спросила Наташа.

— Патруль. Четыре солдата. Унтер. Волостной старшина. И моя Зойка с ними.

— Они обижали тебя, мамаша? — спросил Анатолий.

Старуха поднялась. Глаза ее дико блеснули.

— Кто меня обидит? — сказала она презрительно.— Пусть молятся, чтоб я их не обидела. С Зойкой я сцепилась, чтоб она пропала, могила моей жизни.

Она задумчиво посмотрела на нож.

— Давно фрицев не было у нас в Никольском, — продолжала она. — Шукают кого-то. Не тебя ли, сынок?

Скрипнула дверь. Анатолий сделал движение.

— Спокойно, — сказала Наташа. — Нас предупредят. Вошел парнишка лет пятнадцати.

— Так то ж мой Вася, — сказала старуха.

— Снаружи кто-нибудь остался? — спросила Наташа.

Анатолий понял, что это спрошено ради него.

— Естественно, — ответил Вася рассудительно. — Народ расставлен как полагается. Докладывать будем?

— Конечно, — сказала Наташа. — Кликни Манюшу и дядю Ивана.

Манюша оказалась смешливой девушкой лет семнадцати со щеками, торчащими, как шишки; дядя Иван — крепким стариком с седыми солдатскими усами.

Все трое уселись возле Наташи и начали шептаться. У Анатолия был острый слух. Он слышал горячий, задыхающийся шепот Манюшки:

— Из Кривой Нивы, из Редькина, из Дубков, из Малиновки немцы увозят военное имущество, все, все, как есть.

— Куда?

— Говорят, в Германию.

— Вдоль железной дороги... — принялся шептать дядя Иван.

Наташа остановила его и сказала, обращаясь к старухе:

— Игнатьевна, достань, сделай милость, на нашем складе цивильный костюм для... — Она остановилась на мгновение и продолжала, кивнув в сторону Анатолия: — ...вот для товарища Валентина.

— И прихвати, Игнатьевна, бритву и помазок, — вмешался дядя Иван. — Так ведь, Наталья Ивановна?

— Так, — подтвердила Наташа, улыбнулась и посмотрела на Анатолия.

Он смотрел на нее с нежностью, думая: «Вот какая ты...»

Игнатьевна открыла люк и спустилась в подвал. Дядя Иван снова принялся шептать:

— Вдоль железной дороги Смородино — Белая Пустошь через полтора — два с половиной километра, Наталья Ивановна, немцы построили дотки. Солидные дотки, с двумя амбразурами. Про мосты, которые мы разрушили, знаете, на участках Овражково — Киселевка и Киселевка — Советская, так немцы издали приказ восстановить те мосты до пятнадцатого числа. Приказ у Васи.

Вася полез в карман и вытащил бумагу.

— Вот он, — сказал Вася. — А в Копытове, Наталья Ивановна, ежедневно скопление до двух тысяч машин.

Старуха поднялась из подвала с узлом. В нем оказались вполне приличная синяя тройка, ботинки, белье и даже галстук.

Анатолий, уйдя за перегородку, быстро переоделся. Потом, примостившись перед осколком зеркала, принялся бриться.

А Наташа все продолжала шептаться с людьми:

— Манюшка, сходи-ка проверь посты. Ты, Вася, глянь, что там у немцев. А вы, дядя Иван, ступайте к Лазарю, пусть он сейчас же радирует эту информацию. Адрес прежний. А код номер семь, который я ему вчера переслала. Счастливо!

Все ушли. Анатолий вышел из-за перегородки. Наташа всплеснула руками.

— Подумайте! — вскричала она. — Я даже не рассчитывала на такой успех. Вполне приличный вид.

— Совсем переменился Анатолий, и не узнать муженька твоего, — сказала старуха.

— Конечно, — сказала Наташа. — Только он не Анатолий, а Валентин. И не муж, а брат. Понятно? Нет, приличный, на редкость приличный вид.

— Что ты так удивляешься? — спросил Анатолий несколько обиженно.

Он сдувал пушинки с рукава и поправлял галстук.

— Решено, — сказала Наташа, — ты будешь жить у меня.

— На нашей старой квартире?

— На нашей старой квартире.

— Под носом у них?

— То есть не под носом, а просто в самом логове. У нас на квартире живет гебитскомиссар. Если они действительно ищут тебя, им никогда в голову не придет, что ты живешь в одной квартире с самим фон Штуммом. Они иногда очень пронырливы. А иногда глупы до слепоты. Я же их хорошо знаю.

Она говорила это с повелительностью, которой Анатолий прежде не знал в ней. Он усмехнулся. Она вспыхнула и рассердилась на себя за свое смущение. А ведь она мечтала об этой минуте. В самых смелых мечтах своих она жаждала, чтобы он увидел ее на той опасной работе, которую она вела эти два года. И вот он стоит, глядя на нее своим ласковым, чуть снисходительным, мужским, покровительственным и восхищенным взглядом.

В это время вбежал Вася и крикнул:

— Зойка идет сюда!

Наташа тотчас толкнула Анатолия за перегородку.

— Что ты! — сказал он, сопротивляясь из упрямства и по привычке действовать самостоятельно.

— Сиди здесь! — шепнула она.

Он покорился этой новой властности, звучавшей в ее голосе.

Он услышал угрюмый голос старухи:

— Опять пожаловала? Чего надо?

И молодой женский голос:

— А я, мама, на вас не обижаюсь. Другая бы обиделась. А я прощаю. Здравствуй, Наташа! Как жизнь?

Анатолий глянул в щель перегородки.

Он увидел высокую девушку, одетую и причесанную с городской элегантностью. Неестественно золотые волосы вьющейся гривкой падали на спину. Губы были слишком ярки, лицо слишком бело. Однако крупные черты его были правильны. Это была русская деревенская красота, размалеванная с дешевым заграничным шиком. Рядом с ней тихая прелесть Наташи стушевывалась.

«Ну и бабец!» — подумал Сипаев, наблюдая Зою с тем насмешливым вниманием, с каким мужчины смотрят на красивых доступных женщин.

Зоя ходила по комнате с развязной уверенностью женщины, убежденной в своей неотразимости. Половицы трещали под ее ногами, обутыми в туфли на высоких каблуках.

Она вынула из сумки плитку шоколада и положила ее на стол.

— Ешь, Васька, французский.

Вася отвернулся, — видимо, не без труда.

— Чего, дурачок, ломаешься? — сказала Зоя. — Забыл, как я тебя спасла?

— Врешь, не спасла, — сказал Вася с досадой.

— Ах ты неблагодарный щенок! Целый месяц ты бегал в женском платье, чтобы тебя не угнали в Германию, пока я не упросила фон Штумма. Скажи хоть ты, Наташа.

Все молчали.

— Темно у вас как,— сказала Зоя.

Она вскочила на табуретку, блеснув лаковыми туфельками, и зажгла лампу, висевшую под потолком.

— Вы, мама, керосин не экономьте. Я вам пришлю керосину.

— Я тебе его в морду выплесну, твой керосин, — сказала старуха.

Анатолий даже заскрипел зубами от удовольствия.

— Боже, как это скучно! — сказала Зоя небрежным тоном и, чтобы показать, что ей действительно скучно, потянулась всем своим крупным, добротным, белокожим телом.

— Зачем ты приходишь к нам? — сказала старуха тихим, не предвещавшим ничего хорошего голосом. — Сидела бы со своими кавалерами. Я ж тебе запретила приходить.

Зоя пожала плечами. Она сама не знала, что тянуло ее временами с такой неотвратимой силой в эту нищую избу и почему среди той шумной и внешне веселой жизни, которой она жила, на нее вдруг накатывалась волна тоски и страха. Нет, пожалуй, она знала, но не позволяла себе признаваться в этом.

Она досадливо щелкнула пальцами. Нет, визит положительно не удался. Опять не удался. Всякий раз она приезжает в эту грязную дыру, чтобы сыграть роль великодушной, блестящей и щедрой барыни, и всякий раз уходит как оплеванная. Злоба подступила ей к горлу. Уйти бы, да не хочется уйти униженной. Наоборот, хочется их унизить, но как? Зоя не находила для своей злобы ни мыслей, ни слов. И выражала ее только тем, что независимо щелкала пальцами да насвистывала что-то легкомысленное.

Наташа вдруг сказала:

— Зоя, ко мне тут брат приехал из Литвы. Он электромонтер. Хороший электромонтер. Так ему паспорт нужен. Конечно, мы заплатим.

Зоя резко повернулась к Наташе и, вытянув свою большую красивую руку, сложила кукиш.

— Вот тебе паспорт, — сказала она.

Анатолий крепко оплел ногами табуретку, чтобы удержаться и не выбежать из-за перегородки. «Дай ей по морде, — мысленно умолял он Наташу, — ну дай же ей по морде!»

Наташа сказала кротким голосом:

— Что ты, милая, неужели хочешь ссориться со мной? Что ж, если хочешь, давай поссоримся.

Эти простые слова произвели на Зою необыкновенное впечатление. Белое лицо ее стало еще белей, и она робко забормотала:

— Ты меня не поняла. Разве я против тебя? Боже упаси, Наташенька! Просто я думала, что Верка Сбитнева это быстрее сделает. Но и я могу. Пожалуйста!

Наташа усмехнулась и ничего не ответила. Анатолий пошарил в пустых карманах. Ему хотелось курить.

— Верка Сбитнева, подружка твоя, — тьфу! — вдруг пробормотала старуха с отвращением и сплюнула.

— И вовсе она не подружка моя, а самая обыкновенная бэ, — сказала Зоя.

— А ты кто?

— Нет, я не бэ! И вы мне не говорите, что я бэ. Потому что я не бэ!

Вася встал, плюнул и вышел. Мать и дочь, одна маленькая, высохшая, другая тяжелая, блестящая, стояли носом к носу. Казалось, сейчас они вцепятся друг в друга. Наташа сидела за столом, скрестив руки, и смотрела на них спокойным, изучающим взглядом.

— А фон Штумм? Думаешь, я не знаю? — крикнула старуха.

Зоя захохотала.

— А что фон Штумм? Человек за мной ухаживает. Не могу же я ему запретить. А человек он культурный, порядочный... Да, порядочный, чтоб вы знали. Он мне даже с собой в Германию предлагает ехать.

— Туда тебе и дорога!

— Ну да, дура я буду ехать в Германию... — Она вдруг всплеснула руками. — Да! Что я получила, мамочка, Наташа! Письмо от Настьки Бредыхиной, из Германии. Помните, ее угнали? Так она пишет... вот: «Каждый день бегаю в Касьянов кабинет, аж надоело...» Поняли? Да, ведь ты, Наташка, городская... Тут у нас, в Никольском, был мужик Касьян, и он выкопал себе от бомбежек убежище. Так поняли теперь, куда Настька бегает и как там весело?

Старуха встала, на лице ее изобразилась дикая радость. Она крикнула:

— Чего ж ты смеешься, дура? Это мы смеяться должны. А ты должна плакать и рвать на себе кожу ногтями. Это гибель твоя идет! Чуешь? Подыми свою крашеную голову: над ней петля.

Зойка вздрогнула и невольно подняла голову. Потом она досадливо рассмеялась и сказала:

— Что вы каркаете, мама! У немцев сейчас как раз успехи повсюду. Вот, читайте газету.

Она вынула из кармана газету и положила ее на стол.

— На кой мне твоя немецкая газета! — сказала старуха и отшвырнула газету.

— Ну, так я вам переведу, — сказала Зоя. — «…яростные атаки Советов в Донецком бассейне всюду отражены с большим уроном для большевиков. Москва под ударом, в Ленинграде ведутся уличные бои…»

Тут Анатолий не выдержал. Как он ни крепился, а вранье о Ленинграде вывело его из себя. С грохотом он вскочил и выбежал из-за перегородки.

Прежде чем он успел открыть рот, Наташа сказала, не меняя своего спокойного тона:

— А вот это мой брат Валентин, про которого я тебе говорила, Зоя. Знакомься. Выспался, Валентин?

Зоя посмотрела на Анатолия с благосклонным удивлением.

— Очень приятно, — сказала она, слегка жеманясь. — Как же, я слышала. Это вам нужен паспорт? Да что вы стоите? Садитесь.

Анатолий сел за стол. Он мысленно ругал себя за неосторожность.

— Да, ему нужен паспорт, — продолжала Наташа.— Он электромонтер. Он будет работать здесь, в Беркуте.

— Что ж, хорошие электромонтеры нужны, — сказала Зоя покровительственно.

Она посмотрела на Анатолия и улыбнулась.

— Кушайте шоколад, — сказала она, — кушайте, кушайте. Впрочем, что это за еда для мужчины! У меня есть кое-что получше для вас.

Она раскрыла сумочку и вынула плоский флакон с коньяком. К ней вернулась обычная самоуверенность. Ее не интересовало, кто такой Анатолий, откуда он взялся и где собирается работать. Он — мужчина, это главное. И недурной мужчина.

— Мама, дайте, пожалуйста, рюмочки, — сказала она.

— Были у меня когда-то рюмочки, — сказала старуха, — много кой-чего у меня было, да твои же немцы все ограбили.

— Ну что вы, мама, германское командование даже приказ издало о запрещении солдатам грабить. Вы же знаете, мама, лишь бы говорить.

— Попервости, — прохрипела старуха, — попервости они наши сундуки очистили, а потом приказ расклеили.

— Мама, я вам серьезно говорю, оставьте эти разговоры. Хорошо, тут все свои. Молодой человек, не слушайте ее.

Говоря это, Зоя продолжала смотреть на Анатолия, слегка прищурившись, как обычно она смотрела на мужчин. Этот взгляд, одновременно вызывающий и томный, как бы означал, что самое важное — это не то, что она Анатолию говорит, а то, как она на него смотрит.

К тому же ей льстило, что Анатолий тоже неотступно смотрит на нее. Она не понимала истинного значения его взгляда. Но Наташа тотчас оценила подлинный смысл этого угрожающего наклона массивной головы, этой красноты, медленно заливающей лицо и мощную шею. Она крепко стиснула под столом его руку.

Анатолий шумно вздохнул, придвинул к себе газету и углубился в нее.

— О, вы знаете немецкий? — воскликнула Зоя.

— Наверно, лучше вас, — пробасил Анатолий.

— Но-но! — сказала Зоя притворно капризным голосом, который она считала тоже неотразимым. — Я переводчица первого класса.

Анатолий поднял голову и заорал:

— Ты стерва первого класса!

— Как вы смеете! — крикнула Зоя.

Она смотрела на него расширенными от гнева глазами. И все же она не могла сильно рассердиться на него, потому что он был мужчина. Она никогда не могла сердиться на мужчин.

— Мама, — сказала она беспомощно, — что это такое, что на меня все нападают?..

Жалость мелькнула на угрюмом лице Игнатьевны.

— Несчастная, — пробормотала старуха, — что ты с собой сделала, со своей жизнью...

И она вдруг погладила Зою по голове.

Зоя припала к плечу матери и заплакала. Она давно не плакала, и вся потаенная тоска, и стыд, и страх, и жажда чистоты выливались в этих бурных рыданиях.

Анатолий встал и, взяв Наташу за руку, вышел с ней из избы. Зоя посмотрела им вслед с завистью.

На дворе было свежо и темно. Невдалеке шумела река.

Анатолий и Наташа сели на лавку у избы.

— Прялочка. Слышишь? — вдруг сказала Наташа.

— Что? — спросил Анатолий, не поняв.

— Прялочка летит. Верно, от партизан или к ним. Анатолий услышал хорошо знакомый трескучий звук «У-2».

— Ах, вы тут называете его прялкой? — сказал он, улыбнувшись.

Самолет удалялся. Снова стало тихо.

— Бандитская девка, — проворчал Анатолий. — Удивляюсь, как ты можешь разговаривать с ней так спокойно. Положим, вы тут сжились со всякой швалью.

— Ты веришь в любовь на всю жизнь? — спросила Наташа.

Анатолий молча сжал ее руку.

— Так знай, — продолжала она, — что есть и ненависть на всю жизнь. Как я никогда в жизни не могу разлюбить тебя, так я никогда в жизни не могу разненавидеть фашистов. Это навсегда.

Наташа говорила, как всегда, спокойно. Но в тихом голосе ее была такая сила страсти, что Анатолий невольно посмотрел на нее.

— А ты чувствуешь сильно, — сказал он.

— Что ж, — сказала Наташа, — у нас все большое. И земля, и чувства...

Она взяла мужа за руку и погладила ее. Они прижались друг к другу.

Вдалеке снова послышался мотоциклетный треск «У-2». Маленький отважный самолет летел на запад, к партизанам.

ХУДОЖНИК

Цвет Венгрии — золото. Осень больше всего ей к лицу. Золотые поля. Рыжие виноградники. Золотая струя из бутылки токайского. На платанах рыжие, коричневые пятна, словно клал их Ван-Гог размашистым своим мазком.

Я беру в руки старинный меч, — может быть, гуннский. Это сплав — железо, серебро и медь. Художник вместо «медь» говорит «мёд». И эта ошибка мне не кажется смешной: пускай мёд, и он ведь сродни золоту.

Художник любит Ван-Гога. Но мазок у него другой. Собственно, у него нет мазка. Во всяком случае, не видно грубых пленительных следов ван-гоговской кисти. По картинам Художника даже тогда, когда они величиной в стену дома, кисть словно и не гуляла. Будто они сразу впечатаны, влакированы в холст. Будто каток прошелся по краскам. Они подобны фрескам.

В Национальной галерее в Будапеште я сразу еще издали узнал его работу, его мощную и странную кисть. «Ноктюрн». Ночь? Да... Но не образ ночи, а ее ощущение. Всадник мчится сквозь синий воздух. Он — художник ощущений.

Есть городки, насыщенные искусством. Не потому, что там соборы и музеи. А потому, что там художники. Таков был во Франции Аржантейль, у нас — Таруса, в Польше — Казимеж.

В Венгрии — Сентэндре. Есть там и старинные башни, и древние могильные камни.

И — самые левые художники Венгрии. Нет там только XX века.

Там или далекое прошлое, или воображаемое будущее.

Художник подводит нас к своей мастерской. Белая облицовка, красная черепичная крыша, очень покатая, с козырьками. Внутри солнечно, золотисто. На стене «Пейзаж в солнечном луче». Природа и та, и не та. «Во всякой красоте, — сказал некогда Фрэнсис Бэкон, — есть некая странность пропорций». Нет, природа в этой картине не искажена, она заново художником пересоздана.

В окно видны другие мастерские, разбросанные по склонам холмов. Есть ли сентэндрейская школа живописи? Единомышленники они или просто соседи? Во всяком случае, аккуратно-абстрактная графика Соседа совсем не похожа на тревожную плотскую кисть Художника.

И вот я уже вовлечен в его мир. Я становлюсь его жителем.

— Ближе всех мне Шагал, — говорит Художник. — Я люблю Шагала за то, что в его картинах можно увидеть человека, который стоит за картиной.

Вот! Личность! То частное, особенное, в котором общее лучше всего отражается, раскрывается и предвидится.

Я оглядываю полотна одно за другим, по мере того как Художник ставит их на мольберт. Мощная фактура и грустные ассоциации. Здесь нельзя говорить о верности модели, потому что ее вообще не было перед Художником, когда он писал свои картины. Он моделировал свое воображение. Это иногда называют модернизмом, левым искусством. Появился глагол: левачить. Налево во чтобы то ни стало! Леваки рвутся из XIX века в XXI. XX они не замечают. Или замечают лишь настолько, чтобы его проклясть. Но ведь все мы наследники XIX века. Почему же из всего великого его наследства художники воспринимают только мировую скорбь? Ведь он наш отец — XIX век. Он завещал нам мировые идеи, мировое искусство, мировые революции. Правда, и мировые войны.

— Я придумал название во сне, — говорит Художник об одной своей картине.

— Я хотел запечатлеть здесь свои ассоциации, — говорит он о другой.